1. 引言

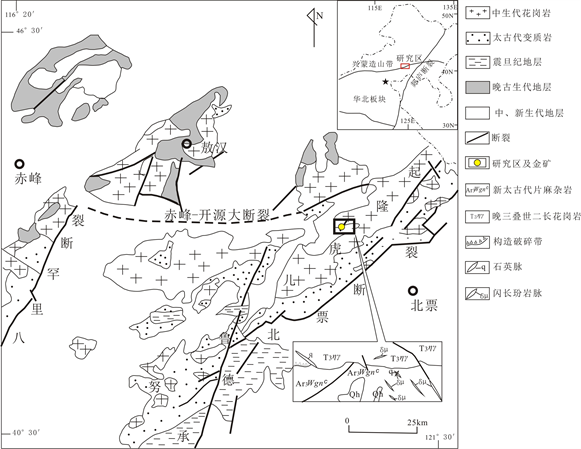

内蒙古敖汉旗金厂梁金矿为近年发现并被开采,位于赤峰–朝阳金矿带东端,努鲁儿虎隆起的东北段,属华北地台北缘和兴蒙造山带的结合部位(图1(A)),位于华北地台北缘燕辽成矿带内。赤峰–朝阳金矿化区是我国华北地台北缘燕辽成矿带内的一个重要金矿集中区,区内有金厂沟梁、二道沟、撰山子、红花沟、莲花山、安家营子等大中型金矿床10余处,金矿点百余处。金厂梁金矿是金厂沟梁金矿田的一部分,位于金厂沟梁大型金矿的东北部。到目前为止,对金厂梁金矿床相关的报导极少 [1] ,而对于金厂沟梁大型金矿床及该成矿带上的金矿床的研究成果较多。尽管如此,在成因类型、成矿构造背景及成矿时代等方面的认识,仍存在较大的分歧。尤其是成因类型方面,主要存在同熔岩浆热液型 [2] [3] [4] [5] ;花岗绿岩带型 [6] ;中–低温热液型 [7] [8] [9] [10] ;远程型 [11] 和(浅成)造山型 [12] 等观点;在成矿构造背景方面,部分学者认为是(古)太平洋板块的俯冲作用或其导致的岩石圈减薄、拆沉的拉张环境 [7] [12] [13] [14] ;部分学者则认为与太平洋板块的俯冲没有直接关系,而是与燕山期(中生代)造山作用导致的构造–岩浆活动有关 [6] [15] [16] ;而在成矿(矿化)时代方面,大部分学者都认为金厂沟梁金矿床及该成矿带上金矿床成矿作用发生在燕山期(130~116 Ma,集中在120 Ma) [6] [7] [15] ,还有部分学者认为该成矿带内金矿床金(钼)矿化(成矿)发生在三叠纪 [17] [18] ,但在成矿热液动力来源方面观点较为一致,认为中酸性岩体的侵入是其成矿的主要驱动力。

对于金厂梁金矿成因类型的研究,本文在矿床地质特征研究的基础上,开展了详细的黄铁矿电子探针研究工作,认为金厂梁金矿为岩浆热液成因。为区域成矿规律的深入认识提供佐证。

2. 区域地质背景和矿床地质特征

研究区位于位于华北克拉通北缘的龙潭地块,周边被断裂所夹持,其北界为近EW向赤峰–开源

Figure 1. Location and geological setting of Gold ore in Jinchangliang

图1. 金厂梁金矿区域地质简图 [11]

大断裂,南界为NE向承德–北票深断裂,西界为近NE-NNE向四官营子–铁匠营子断裂(图1)。区域内发育的地层主要有太古代乌拉山群片麻杂岩(Ar3Wgnc)和变质表壳岩组(Ar3Wmsr);古生代晚石炭世酒局子组(C2jj)砂岩、板岩;中生代早侏罗世北票组(J2b)页岩和砂岩以及早白垩世义县组(K1y)火山岩,其中以中生代早白垩世义县组(K1y)火山岩最为发育,第四系亦较为发育。区域岩浆活动主要有晚古生代花岗岩体和中生代花岗杂岩体,晚古生代花岗岩主要为似斑状黑云母花岗岩体呈巨大岩基分布于研究区南侧,其形成于华力西末期 [13] ;中生代花岗杂岩从三叠世到早白垩世均有发育,主要以闪长岩、花岗闪长岩、花岗岩以及花岗斑岩以小岩体、岩株或脉岩产出。中生代花岗杂岩以燕山期产出居多(125~131 Ma) [15] [19] ,印支期(207~245 Ma)次之。

区域上的金矿床与广泛发育的燕山期中-酸性侵入岩几乎都存在着一定的联系 [8] ,而与印支期侵入岩有关的主要为脉岩 [20] [21] ,而本文中与金矿有关的侵入岩为早印支期(245 Ma),与赋矿围岩呈侵入接触关系。金厂梁金矿矿区内的赋矿围岩为新太古界建平群–小塔子沟组变质岩系。主要由角闪斜长片麻岩、斜长角闪片麻岩、黑云母斜长片麻岩以及各种混合岩化片麻岩组成。其北侧是以一条东西向断裂为界限的中细粒二长花岗岩,在其接触部位可见构造破碎带,偶见硅化和绿泥石化等蚀变现象。矿区内断裂构造及其发育,主要有金EW向和NW向,矿脉的产出严格受断裂构造控制。围岩蚀变类型主要有硅化、绿

泥石化、绢英岩化、黄铁矿化、铅锌矿化、碳酸盐化等,是一套与成矿有关的中、低温蚀变产物。矿石矿物主要有黄铁矿、黄铜矿、铅锌矿、闪锌矿及少量磁铁矿等(图2(e)),脉石矿物有石英、长石、黑云母、绿泥石等。矿化主要发生在石英脉中以及硅化的围岩中,且以石英脉矿化最强,从石英脉向外矿化逐渐减弱(图2(a))。矿石构造类型主要有细脉浸染状(图2(b)),(细)脉状(图2(a)、图2(c))以及块状构造(图2(d))。结构主要有半自形粒状(图2(e))、交代结构(图2(f))。

Figure 2. Photographs and micrographs of typical ores in Jinchangliang gold deposit

图2. 金厂梁金矿床典型矿石照片及显微照片

3. 实验样品与实验结果

3.1. 样品的描述和实验方法

本次所研究样品采自金厂梁金矿床中成矿期主要载金矿物–黄铁矿,黄铁矿呈胶状、细粒状结构、碎裂结构,与黄铜矿、闪锌矿和方铅矿共生。在国家海洋局第二海洋研究所海底科学重点实验室进行了电子探针测试,使用的仪器为日本生产的JXA-8100型电子探针。探针分析的工作条件是:加速电压为20 kv,探针电流为1.0 × 10−8 A,电子束直径为1 μm,定量结果精度可以达到0.1%以上,用ZAF方法进行了修正。探针能定量测定主成分,能确定微细矿物,但是不能测定低含量元素,低于检测限的微量元素不能测定。不同元素的分析标准按照全国微束分析标准委员会矿物微束分析国家标准样品。

3.2. 实验结果

本次研究主成矿期黄铁矿中的主量元素Fe、S以及16种微量元素Se、Mn、Zn、As、Ti、Cu、Sn、Ni、Ag、Co、In、Pb、Au、Re、Ga、Ge的含量(表1)进行了分析。As、Mn、Se、Sn、Ga、In、Re和Ti在部分样品中低于检测限,未列出。

4. 黄铁矿的主量元素标型

黄铁矿的主要组成元素为Fe和S,其理论组分为Fe占46.55%,S占53.45%,S/Fe ≈ 2。但在不同的金属矿床中黄铁矿的Fe、S含量与理论组分会略有差异,一般认为造成黄铁矿组分与理论值差异主要是由相关元素的类质同象替代所引起的。δFe或δS能够表征黄铁矿中Fe和S偏离理论值的程度 [22] ,既可以表示质量分数的偏离程度,也可以表示元素摩尔分数的偏离程度,可用如下公式表示:

式中:x为w(Fe)/%;y为w(S)/%。

在本次研究中,金厂梁金矿床中成矿期矿石黄铁矿的S/Fe (1.95~1.99)均小于2.0 (表1)。一般将S/Fe < 2.0称为亏硫型,>2.0的为多硫型(或者亏铁型) [23] [24] 。因此,金厂梁金矿床主成矿期矿石中黄铁矿属于内生亏硫型,黄铁矿的亏硫有利于金属元素的富集 [25] 。δFe (−2.35~1.40),δS (−4.78~−0.36),总体表现出亏铁亏硫的特征 [22] 。

5. 黄铁矿的微量元素标型

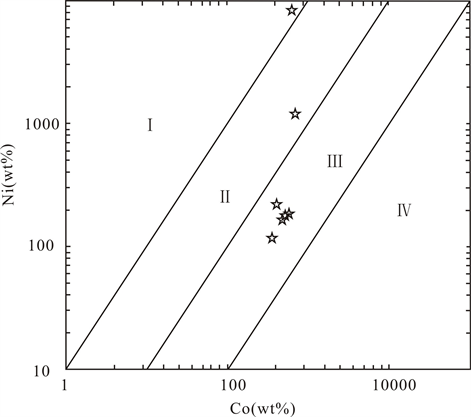

一般认为造成黄铁矿组分与理论值差异主要是由相关元素的类质同象替代所引起的,Co和Ni是黄铁矿中最常见的元素,由于他们的化学性质与Fe相似,通常以类质同像的形式进入黄铁矿的晶格中,从而替代黄铁矿中的Fe。不同成因类型矿床中黄铁矿的Co、Ni含量及Co/Ni值不同,在探讨矿床成因类型及成矿作用时具有指示作用,且应用及其广泛。

黄铁矿中微量元素的含量及其变化系数在金矿床中具有重要的应用价值。如As、Co、Ni等元素的含量及其变化系数是判断黄铁矿成因及区分金矿类型的重要指标。地下热卤水溶液型金矿中的黄铁矿含As最高(平均5639.5 × 10−6),变异系数小;火山–次火山热液型金矿床中的黄铁矿As含量为 3320.4 × 10−6,但变异系数最大;岩浆–热液型金矿中的黄铁矿As含量为1063.5 × 10−6, 变异系数较大,金厂梁金矿黄铁矿As含量较低,除一个为1.468%较高以外,其他均较低,还有一部分低于检测限;黄铁矿中Co、

Table 1. Data of electron microprobe analysis of pyrite in Jinchangliang gold deposit (wB/%)

表1. 金厂梁金矿床黄铁矿成分电子探针分析数据(wB/%)

Ni等元素含量具有一定的标型意义 [26] [27] ,沉积成因的黄铁矿Co、Ni含量低,含量范围为n × 10−6~10n × 10−6,热液或火山热液成因的黄铁矿Co、Ni含量高,在10n × 10−6~103n × 10−6,沉积–改造(变质)、火山沉积–改造(变质)成因的黄铁矿Co、Ni含量为10n × 10−6~100n × 10−6。本次研究的黄铁矿中Co含量一般集中在320 × 10−6~650 × 10−6之间,Ni含量一般集中在120 × 10−6~9190 × 10−6之间,属于热液或火山热液成因。

Co/Ni值可以判断矿床的成因 [28] [29] ,不同成因的黄铁矿具有不同的Co/Ni值。研究表明,沉积成因的金矿床中黄铁矿Co/Ni值明显 < 1,而与火山作用有关的Co/Ni值则一般 > 5,岩浆热液成因的Co/Ni值往往介于前二者之间。金厂梁金矿床Co/Ni值为0.07~2.92之间,平均值1.58。在黄铁矿Co、Ni关系图(图3)中,其余全部落在Ⅲ区,属于岩浆和热液成因。

As常以类质同象的形式替代黄铁矿中的S而存在其晶格中,是导致黄铁矿空穴的主要晶格杂质。对于不同成因类型的矿床,黄铁矿中As的平均含量是不同的 [25] 。如浅成低温热液矿床As的平均含量为28.3 × 10−6,岩浆热液型As的平均含量为4016 × 10−6,变质热液型As的平均含量为846.9 × 10−6,卡林型矿床As的平均含量为19431 × 10−6 [22] 。明显可以看出,卡林型金矿中黄铁矿含As最多,其次是岩浆热液型,变质热液型和浅成低温热液型。金厂梁金矿床黄铁矿As含量介于0.01 × 10−6~1.468 × 10−6,平均值0.573 × 10−6,基本与岩浆热液型矿床相一致。

Cu、Pb、Zn为亲铜元素,几乎不与Fe进行类质同象替代,多以细微包裹体的形式存在,故黄铁矿中往往包含有以黄铜矿、黝铜矿、方铅矿和闪锌矿等成分为主的微细包裹体从而引起黄铁矿中Cu、Pb、Zn等元素含量偏高,成为与岩浆热液和火山–次火山热液有关的金矿中的独特性,并且黄铁矿中Cu、Pb、Zn等元素含量与其中的Au、Ag元素含量呈正相关性 [30] [31] 。

在不同成因类型的金矿床中,Au的除了以自然金(可见金)产出外,在其他硫化物中还有不可见金

I、II区为沉积和沉积改造区;III、IV区为岩浆和热液区

I、II区为沉积和沉积改造区;III、IV区为岩浆和热液区

Figure 3. Diagram of Co versus Ni of pyrite at metallogenic period in Jinchangliang gold deposit

图3. 金厂梁金矿床成矿期矿石中黄铁矿Co-Ni关系图

Figure 4. As-Au diagram of pyrites in Jinchangliang gold deposit

图4. 金厂梁金矿床黄铁矿As-Au图解 [33]

[32] 。黄铁矿是原生金的主要载金矿物,Au的溶解迁移及赋存状态成为研究重点 [33] 。Reich通过对没过几个卡林型金矿含As黄铁矿中的Au赋存状态进行研究,确定了Au在含As黄铁矿的溶解度极限,即:CAu = 0.02CAs + 4 × 10−5。

在As-Au图中(图4),样品点均落在金溶解度限制线上方区域,说明金厂梁金矿床成矿期黄铁矿的Au的赋存状态是以纳米金的形式存在。

黄铁矿微量元素中Cr、V、Ni、Pt、Ti等元素都是反映成矿物质来源以及矿床成因的有效指示元素,As、Sb、Se、Bi、Te等挥发性元素是Au 迁移矿化的搬运剂,而Au、Ag、Cu、Pb、Zn 等元素则是矿化强弱的直接标志 [32] 。

6. 结论

金厂梁金矿床成矿期黄铁矿呈胶状、细粒状结构、碎裂结构,与黄铜矿、闪锌矿和方铅矿共生。电子探针结果显示,S/Fe (1.95~1.99)均小于2.0,属于内生亏硫型;黄铁矿属热液成因,微量元素标型特征显示该金矿床为岩浆热液型矿床,黄铁矿是主要的载金矿物,Au的赋存状态是以纳米金的形式存在。

基金项目

由“中央高校基本科研业务费专项资金创新团队资助计划项目(ZY20160109)和防灾科技学院精品建设课程基金项目(JPJS2016001)”联合资助。