1. 引言

改革开放以来,我国经济得到了快速的发展,与此同时,人口结构也在发生改变,老龄化程度逐渐加深。根据《中国统计年鉴2016》显示,在1982~2015年间,我国65岁以上人口占总人口的比例由4.9%增加至10.5%,远远超过了联合国规定的标准,已经达到了老年型国家的标准。因此,养老问题的严重性和必要性浮出水面。在刚刚召开的十九大会议中,习近平总书记在所作的报告明确指出,“要实现‘老有所养’”,“完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度,尽快实现养老保险全国统筹”。人力资源社会保障部党组书记、部长尹蔚民表示,中国现在已经进入人口老龄化快速发展的时期,在今后一个时期内,老年人口的比例还会持续上升,速度还在加快,而且持续的高峰时间会比较长,所以大家都会关注老有所养的问题。

基本养老保险是按国家统一政策规定强制实施的为保障广大离退休人员基本生活需要的一种养老保险制度,其与失业保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险等共同构成我国的现代社会保险制度,是我国社会保障体系的重要组成部分,这个制度主要是从两个方面来实现的,分别是资金的征缴和资金的分配。当前,我国如何实现运行效率的高效率,哪些因素制约着我国基本养老保险的运行等相关问题,是值得我们重点研究的课题。对现有的运行状态进行准确评价有助于实现资源的优化配置,有助于更好地促进我国养老事业的发展。在已有的文献中,学者们从不同的角度去分析我国基本养老保险的运行效率,李星、李建华 [1] (2009)、贾小静 [2] (2011)、王祥明 [3] (2013)、魏岩 [4] (2014)等人,引入数据包络分析模型(DEA)方法,建立相应的基本养老保险绩效评价指标,分别对2009年~2012年全国基本养老保险制度运行效率进行了综合评价,研究结果表明:我国基本养老保险供给基本上能够满足支出需求,但由于筹资负担区域不均衡,导致运行效率偏低;邓沛琦 [5] (2015)从地区养老保险征缴及分配两个方面分析2013年全国和部分省(区)的基本养老保险制度运行状况,提出了二阶指标体系,以此评价城镇企业职工社会养老保险制度运行效率;马海超、王春朝、李浩民 [6] (2017)采用Malmquist模型,研究我国31个省级区域在2011年~2015年期间的养老保险效率情况,分析各区域在养老保险效率方面的年际动态变化。研究发现,2011年~2015年期间,我国基本养老保险的综合效率逐年提升,中、西部地区的效率增长相对较快。

尽管学者们进行了大量的研究,但仍然存在着一定的不足。如研究在方法上没有进行改进,仍然沿用传统的数据包络模型。本文以全国31个省、市、自治区为研究对象,利用SBM-DEA模型对我国基本养老保险的效率进行分析,从而提出有利于提高运行效率的政策建议,为政府制定相关政策提供一些可靠地依据。

2. 模型的介绍以及指标体系的构建

2.1. 模型的介绍

数据包络分析(Data Envelopment Analysis, DEA)是美国著名运筹学家Charnes等提出的一种效率评价方法。它把单输入、单输出的工程效率概念推广到多输入、多输出同类决策单元(Decision Making Unit, DMU)的有效性评价中,极大地丰富了微观经济中的生产函数理论及其应用技术,同时在避免主观因素、简化算法、减少误差等方面有着不可低估的优越性。DEA方法一经出现就以其独有的特点受到了广泛的关注,无论是在理论研究还是实际应用方面都得到了迅猛的发展,并取得了显著的成果 [7] 。目前,DEA方法的主要评价模型为CCR和BCC模型,但由于传统的CCR和BCC模型是径向的,没有考虑投入产出的松弛性问题,导致测度经济效率的失真。而处理非期望产出的SBM (Slack Based Measure, SBM)模型将松弛变量考虑到目标函数中,一方面解决了传统CCR模型不能解决的投入产出的松弛性问题,另一方面考虑了非期望产出对效率测度的影响。

参考Tone的方法,假设有n个决策单元,其生产可能集就可以定义为

(1)

对于某一特定的DMU,如

可以表示为

(2)

其中:

和

分别表示产出不足和投入过剩的松弛。Tone运用

和

构造了SBM模型为:

(3)

其中:

表示

的效率值;

表示第k种投入的冗余;

表示第r种产出的不足;λ是调整矩阵;

表示前沿上的投入量;

则表示前沿上的产出量,由SBM模型的方程形式可以看出,SBM效率值

满足

,且

对于

和

单调递减,当且仅当

时,

,也即

处在效率前沿面上 [8] 。

2.2. 指标的建立

2.2.1. 投入指标

1) 参保人数:该指标主要包括两个部分,分别为城乡居民参保人数和城镇职工的参保人数,其又可以分为缴纳基本养老保险费用的人数和离退休人员。由于国家在推行基本养老保险这项保障时,相关的缴费基数、缴费比例、开支范围、开支标准是由国家法律、法规、政策等规定的,一般不太会发上变化。因此,覆盖率会对基本养老保险产生直接的影响,恰好该指标能对覆盖率进行测定。

2) 基本养老保险基金收入:根据国家有关规定,基本养老保险基金收入是由纳入基本养老保险范围的缴费单位和个人按国家规定的缴费基数和缴费比例缴纳的养老保险基金,以及通过其他方式取得的形成基金来源的收入。包括单位和职工个人缴纳的基本养老保险费、基本养老保险基金利息收入、上级补助收入、下级上解收入、转移收入、财政补贴和其他收入。该指标是整个基本养老保险运行的基础,是基本养老保险的运行结果的先决条件。

3) 退休人数:该指标作为基本养老保险的服务对象,退休人员数量直接关系到基本养老保险提供的服务数量。离退休人员数量越多,基本养老保险基金的支出也就越高,相应的基本养老保险基金支出压力越大。目前我国的法定退休年龄仍然是“男年满60周岁,女工人年满50周岁,女干部年满55周岁。”因此,退休人数同参保人数直接决定了基本养老保险制度的运行负担,也是基本养老保险存在的前提,因此将该指标作为输入指标。

2.2.2. 产出指标

① 基本养老保险基金支出:该指标是指用于衡量基本养老保险运行过程中公共服务的数量,是基本养老保险运行的直接表现,其支出的范围主要包括参加基本养老保险的离休、退休和退职人员的离休金、退休金、退职金等养老金,支付参保人员的各种补贴、医疗费、死亡丧葬补助费、抚恤救济费等,因此,其可以作为一项产出指标。

② 基本养老保险基金累计结余:该指标是指在一定时期内,基本养老保险基金收支相抵后的累计余额,它衡量了我国基本养老保险的续航能力,即其发展的可持续性,因此,它也是能够反映基本养老保险运行状况的一项产出指标。

3. 基本养老保险运行效率评价

本文以全国31个省份为研究的对象,以参保人数、基金收入、退休人数作为投入指标,以基金支出、基金累计结余作为产出指标,利用SBM-DEA模型对2015年的相关数据进行处理,分别得到各省、市、自治区基本养老保险总体效率值(TE)、规模报酬不变时技术效率值(PTE)、规模效率值(SE),利用该值对基本养老保险的运行效率进行计算和分析,具体情况如表1所示。

表1主要描述的是2015年全国31个省、市、自治区的基本养老保险运行效率情况。从总体效率值来看,全国范围内的基本养老保险的运行效率达到了0.8286,处于非DEA有效状态,表明在全国范围内基本养老保险的运行效率就当前的指标来说,是非有效的,没有达到最优值,即投入和产出指标之间没有达到合理的比例,在资源上造成了一定的浪费,仍存在较大的改善空间。对于全国各省、市、自治区来说,其综合效率值存在差异,有6个省、市、自治区达到了综合有效状态,占全国各省、市自治区的19.35%,其余25个省、市、自治区均未达到综合有效状态,甚至有48.38%的省、市、自治区低于全国的平均水平。由于我们一般认为总体效率值 = 纯技术效率值 × 规模效率值,所以对于未达到效率最优的省、市、自治区,从纯技术效率与规模效率两个角度进行具体的分析。

首先,从技术角度进行分析,全国31个省、市、自治区中,仅有北京、河北、辽宁、广东、山西、黑龙江、上海、西藏、青海、新疆这10个省(区)的值为1,其余地区均为达到技术有效,说明仅仅改善居民的生活水平和这些地区的经济发展水平并不能提高基本养老保险的运行效率。其次,从规模效率角度进行分析,全国31个省、市、自治区中,仅有上海、广东、山西、黑龙江、西藏、青海的规模效率值为1,表示处于规模效率不变的良好状态,说明这些地区的经济发展已经给予了养老保险良好的经济环境。其余的25个省、市、自治区的规模效率值小于1,说明这些地区经济发展向养老保险转化不足,仍需在参保人数、基金的收入和退休人数的管理等方面进行改进。

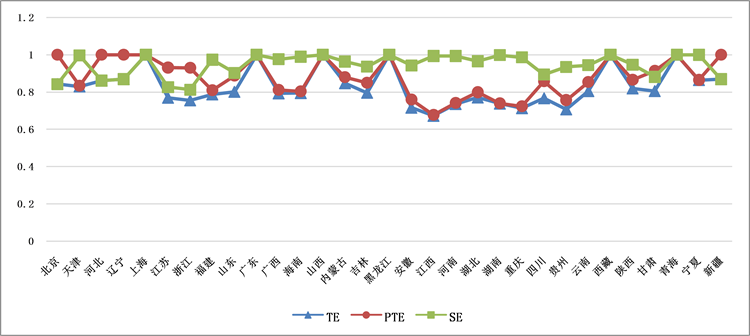

在对各省、市、自治区进行分析后,本文结合图1对各个地区的总体效率值进行比较。根据我国的行政区划,除香港、澳门、台湾以外的31个省、市、自治区,可以按照地理分区习惯分为东部、中部、

Table 1. Provinces, municipalities and autonomous regions basic old-age insurance operation efficiency value

表1. 各省、市、自治区基本养老保险运行效率值

Figure 1. Changes in operating efficiency of basic old-age insurance in all provinces, municipalities and autonomous regions

图1. 各省、市、自治区基本养老保险运行效率变化趋势

西部三个地区。在对各地区进行分析后,可以看出,东部地区总体效率均值最高,达到了0.8421,其次的西部地区,总体效率值均为0.8351,最后是中部地区,总体效率均值为0.8086。明显可以看出,东部地区和西部地区的运行效率优于全国平均水平,从全国总体情况上来讲,不同地区基本养老保险运行效率并未体现出明显的分布规律,但不同地区间存在较大的差异,基本养老保险的运行是不平衡的,因此在今后的发展构成中要注意到这一点。

4. 结论与建议

4.1. 结论

本文着力于研究我国基本养老保险的运行效率,通过对各省、市、自治区的研究与分析,主要得出以下几个结论。

1) 基本养老保险的运行效率与地区经济水平不协调。针对2015年来说,在基本养老保险运行水平欠佳的25个省、市、自治区中,有北京、上海等经济水平较高的地区,甚至其中浙江、福建等要低于全国平均水平。由此可以说明,在经济发达的地区,基本养老保险这项重要的社会事业,其运行水平与当地的经济发展并不协调,仍需要积极地调整和改进。

2) 基本养老保险的运行在地区间发展不平衡,差距较为明显。从2015年的分析情况来说,东、中、西部的综合效率水平分别为0.8421、0.8351和0.8086。明显可以看出,不同地区间存在差异,基本养老保险的运行是不平衡的。

4.2. 建议

针对以上的结论,在对基本养老保险的运行效率进行改善过程中,需要关注注意以下几点。

1) 关注不同地区基本养老保险的运行状况,缩小地区间的差异

我国幅员辽阔,受资源、环境和政策的影响,各地区在人口、社会、经济和文化各方面存在着很大的差距,基本养老保险的发展情况必然也会出现很大差异。从本文来看,政府要着重提高各地区的技术水平,缩小各地区技术水平之间的差异,这能有效的改善地区之间的不平衡状态。如果地区间基本养老保险征缴状况接近,将能促进我国基本养老保险统筹发展。

2) 要在经济发展中关注基本养老保险的发展

如前文所述,基本养老保险的运行与当地经济发展并不协调。因此,一方面,在发达的地区,要将资源流向基本养老保险这项事业中,实现资源的合理利用,避免资源的浪费,这有助于提高运行效率;另一方面,在欠发达的地区,要着力提高经济水平,提高地区的技术水平,以此来提高运行效率。