1. 引言

受经济发展和人口增长等因素的影响,全球城镇化以空前的速度迅速发展;至21世纪初,全球已有50%以上的人口生活在城市 [1] 。改革开放以来,我国城镇化建设取得了举世瞩目的成就。城镇化促进了农村劳动力向城市迁移以及城市经济发展,但是不断加快的城市化进程加剧了不同土地利用类型间的竞争,导致城市用地过度扩张占用大量耕地和生态用地,对粮食安全和生态环境造成一定不良影响。目前,在各类土地利用竞争中,首要矛盾就是在保护耕地红线的同时还需要保障经济社会发展用地的需求 [2] [3] 。因此,为了促进我国城市可持续发展,亟需开展历史时期土地利用时空变化研究,为新型城镇化建设中土地资源的优化配置和集约利用提供决策支持。

土地利用是指人类为了自身生存和发展对土地资源进行开发的动态过程,其利用方式和强度随社会经济发展和自然条件的变化而变化。土地利用/土地覆盖变化(LUCC)是全球气候变化和全球环境变化研究关注的重要内容 [4] 。随着我国社会经济高速发展以及城镇化进程的快速推进,对土地利用的研究显得越发重要,现已成为核心科学研究领域之一 [5] 。我国土地利用相关研究主要集中在土地利用的演变过程及其时空格局 [6] [7] 、驱动因素及机制 [8] [9] [10] [11] 、环境效应 [12] [13] 以及土地的集约化利用 [14] [15] [16] 等方面。然而,服务于新型城镇化建设的土地利用相关研究仍相对欠缺。新型城镇化政策的实施将会对土地利用产生重要影响,新型城镇化实验区土地利用变化的研究应当主动地服务城镇化发展,通过对土地利用时空演变特征的系统分析,为土地集约高效利用和新型城镇化的健康发展提供科学支撑。

河北省定州市于2016年被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区,但目前关于这一重要地区的土地利用研究仍相对缺乏。因此,本文以定州市为案例区,研究其1980~2015年间土地利用及景观格局的时空变化,揭示定州市土地利用的变化特征及其驱动因素,为促进定州市土地高效集约利用,以及未来新型城镇化政策的制定和实施提供参考。

2. 研究区概况

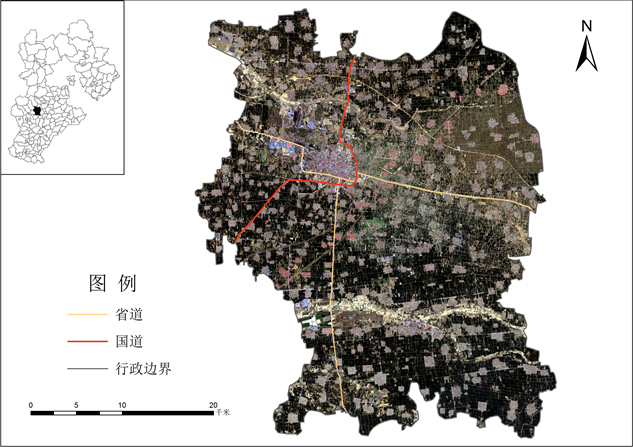

定州市是河北省中部区域中心城市,是京津冀经济区重要节点城市。定州市地处东经114˚48'~115˚15',北纬38˚14'~38˚40'之间;位于太行山东麓,华北平原西缘,河北省中部偏西,总面积1275平方公里,下辖4个街道、14个镇、7个乡。2015年末,总人口124.4万人。2016年,定州被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区。定州市地处平原(图1),且作为河北省的中心城市,土地利用类型较为单一,主要以耕地、林地、水域和建设用地为主。

注:图中影像来源于Google Earth;道路数据来源于中国科学院资源环境数据中心。

注:图中影像来源于Google Earth;道路数据来源于中国科学院资源环境数据中心。

Figure 1. Geographical location of study area

图1. 研究区地理位置

3. 数据与方法

3.1. 数据来源及介绍

本文采用的定州市1980年、2000年和2015年三期土地利用数据,来源于中国科学院资源环境科学信息中心(http://www.resdc.cn)。该数据基于各期Landsat TM/ETM遥感影像,通过人工目视解译生成,其土地利用类型包括耕地、林地、草地、水域、居民地和未利用土地6个一级类型以及25个二级类型,这是目前我国精度较高的土地利用遥感监测数据产品,已经在国家多个领域的研究中发挥着重要作用 [4] 。

3.2. 研究方法

本文采用的土地利用研究方法主要包括GIS空间分析、土地利用转移转移矩阵分析以及景观格局指数分析。其中,土地利用转移矩阵能够表达不同地类间的相互转化情况,反映研究区土地利用动态变化趋势 [17] 。景观格局指数能揭示研究区的不同用地斑块的时空格局变化特征,反映人类活动对土地利用的影响。

景观格局可以反映出景观异质性,同时可以对不同尺度上的各种生态过程作出分析 [18] [19] [20] 。本文选用斑块数目指数(NP)、平均斑块大小(MPS)、斑块密度指数(PD)、最大斑块指数(LPI)、香农多样性指数(SHDI)、面积加权平均形状指数(AWMSI)6种景观指数,分析三个时期景观格局指数的变化规律,得出研究区土地利用的演变规律,并进行驱动力分析 [8] 。本文所用景观指数如表1所示。

4. 结果分析

4.1. 土地利用时空变化分析

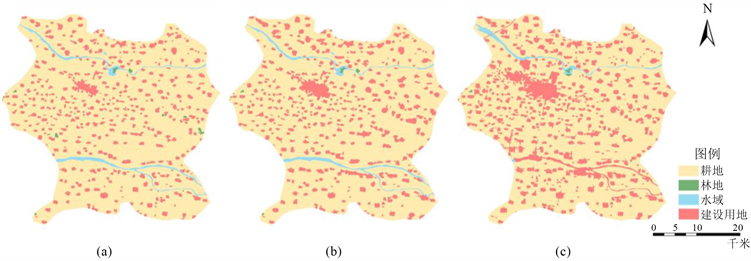

定州市土地利用类型较为单一,以耕地和建设用地为主(图2和表2)。1980~2015年,定州市土地利用空间格局发生了显著变化。1980年两种土地类型的面积比重分别为85.08%和12.46%;1980~2015年,耕地和建设用地面积比重分别变化了−7.15%和8.33%,耕地面积减少迅速,建设用地扩张明显。

1980~2015年,定州市耕地、林地、水域面积均有不同程度减少,建设用地明显增加(表2)。这35年间,耕地、林地、水域分别减少90.38 km2、2.45 km2和12.48 km2,其中林地减幅最大,为67.12%,其次为水域,减幅为45.55%,由于这两种地类总面积较少,导致减幅更加明显。面积减少最多的是耕地,其减幅为8.41%;建设用地增加105.27 km2,增幅为66.86%。可以看出,定州市35年间城市化进程十分迅猛,并且城市扩张占用了大量耕地。

不同发展阶段之中,2000年后的定州城市扩张速度明显加快,对耕地以外其他土地类型的占用更为剧烈:1980~2000年与2000~2015年间,耕地面积分别减少了31.75 km2和58.59 km2,建设用地分别增加了33.78 km2和71.49 km2,两个时期的平均增长速度分别为1.69 km2/年和2.49 km2/年。可以看出,定州市2000~2015年的土地利用变化剧烈程度超过1980~2000年,特别是城市建设用地的扩张速度加快,耕地面积急剧减少。

4.2. 土地利用类型转移

通过对定州市1980、2000和2015年三个时期的土地利用数据进行统计,得出1980~2000年和2000~2015年两个时间段的土地利用转移矩阵(表3和表4)。可以看出:

1) 耕地面积在两个时间段均呈减少趋势。1980~2000年间耕地总转出面积33.877 km2,全部变为了建设用地。转入面积为2.126 km2,其中有2.025 km2的林地转入耕地,其余0.101 km2来自于建设用地。

2000~2015年,耕地总转出面积为75.381 km2,其中72.729 km2转到建设用地,占耕地总转出量的

Figure 2. Land use map of Dingzhou City in 1980 (a), 2000 (b) and 2015 (c)

图2. 1980年(a)、2000年(b)和2015年(c)的定州市土地利用

Table 1. Formula and connotation of landscape indexes

表1. 相关景观指数公式及其含义

注:表格中景观指数的公式以及含义来自参考文献 [21] 和 [22] 。

Table 2. Land use area (km2) and the changes (%) in Dingzhou from 1980 to 2015

表2. 1980~2015年定州土地利用面积(km2)及变化(%)

Table 3. Land use transfer (km2) in Dingzhou from 1980 to 2000

表3. 1980~2000年定州市土地利用转移(km2)

Table 4. Land use transfer (km2) in Dingzhou from 2000 to 2015

表4. 2000~2015年定州市土地利用转移(km2)

98.68%,除此之外还有少量耕地转为水域。耕地转入面积为16.793 km2,主要来自于建设用地,还有少量来自于林地和水域。

2) 林地面积在前一时期大幅减少,后一时期减小幅度下降。由于研究区地处华北平原,地势平坦,土地资源主要以耕地为主,林地面积总量较小。1980~2000年,减少的林地全被开垦为耕地。这一时期林地没有从其他地类转入的情况。

2000~2015年,林地总面积减少0.429 km2,减幅为26.34%。这15年间,林地与其他地类的转移情况较为复杂,从转出情况来看,共有1.083 km2林地转为其他用地类型,其中转为耕地、水域和建设用地的面积分别为0.28 km2、0.37 km2以及0.43 km2。从转入情况看,这一时期有0.65 km2的水域转为林地。

3) 水域面积变化情况在两个时间段有巨大差别。1980~2000年,水域面积几乎没有变化。而后一个时期(2000~2015年),水域面积变化十分明显。从转入情况来看,仅有0.55 km2的林地转为水域;而由水域转为其他用地的情况十分明显,有50.66%的水域面积转为建设用地,另外有少量转为耕地和林地。造成如此巨大变化的原因是自2000年以后定州区境内主要河流之一的潴龙河逐渐干涸,之后历经了十几年的无水期。近几年当地政府开始对原有河道进行开发,准备利用其良好的交通条件,以及其得天独厚的自然资源优势,将其开发为集观光、娱乐、餐饮、运动、商务、度假等功能为一体的原生态休闲度假区。除此以外还进行了其他不同形式的开发,这些开发行为使得大量的原有水域转为了现在的建设用地。

4) 建设用地在两个时间段持续增加,也是四种用地类型中唯一增加的地类。1980~2000年,新增建设用地主要来源为耕地,共计33.88 km2的耕地转为建设用地。

2000~2015年,定州市城镇化速度明显加快,从土地利用转移的情况来看,这一时期新增建设用地的主要来源为耕地和水域。其中对耕地的占用十分明显,共有72.73 km2的耕地被开发为建设用地。水域与建设用地间的转移情况及其原因在前文已经说明,在此不再赘述。

4.3. 景观格局变化分析

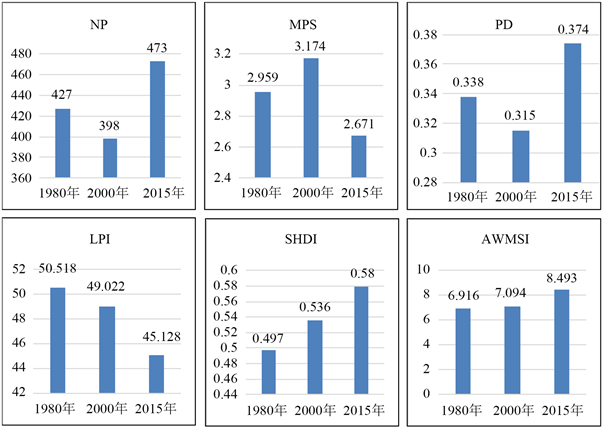

利用Fragstats景观分析软件,对研究区土地利用斑块数目指数(NP)、平均斑块大小(MPS)、斑块密度指数(PD)、最大斑块指数(LPI)、香农多样性指数(SHDI)、面积加权平均形状指数(AWMSI)进行计算,从景观尺度对研究区景观格局变化进行分析,明确1980~2015年定州市景观格局演变态势。

结果显示(图3):1) 从NP指数来看,研究区总斑块数先减后增,呈“V”型变化,与之相应的MPS指数先增后减,平均斑块面积呈“倒V”型变化。研究区景观斑块数目呈现了先较小幅度减少,然后大幅增加的变化过程,平均斑块面积呈现相反的变化趋势。2) 从PD指数来看,呈“倒V”型变化,研究区景观斑块密度先减后增,这与斑块数目密切相关且具有相同的变化趋势。3) 从最大斑块指数来看,指数值在两个时期持续减小,后一时间段减小幅度大于前一时间段。表明景观中最大斑块占据整个景观面积的比例不断下降,研究区景观区域破碎化,景观斑块尺度趋向均匀。4) 从SHDI指数来看,研究区香农多样性指数值持续上升,且增长速度在加快,这表明研究区景观区域复杂化,各斑块类型在景观中呈均衡化趋势分布。5) 从AWMSI指数来看,两个时间段均呈增加趋势。1980~2000年研究区景观面积加权平均形状指数以较小幅度增长,而2000~2015年该指数值增长幅度明显提高,这表明两个时间段人类活动对研究区景观均有影响,但后一时期人类对景观的干扰程度明显加剧,这造成研究区景观破碎度增加。

4.4. 驱动因素分析

4.4.1. 城镇化不断推进

1978年至今,是城镇化的稳定快速发展时期,随着改革开放政策的实施,社会经济各项事业都有了新的活力。在这过程中,我国大量农村人口进城务工,城市快速扩张,促进了经济发展、民生进步。城市开发对各个土地利用类型均有较大影响,在以往粗放的土地利用方式下,土地利用变化十分显著,主要体现在建设用地对其他用地类型的大量占用。

Figure 3. The landscape pattern indexes of Dingzhou in 1980, 2000 and 2015

图3. 1980、2000和2015年定州市景观格局指数

4.4.2. 津京冀一体化

京津冀协同发展是国家做出的一项重大战略决策,各领域专家对京津冀地区的经济发展、交通条件、城市发展和产业布局等各个方面进行了研究。在这一重大战略的推进过程中不只关注北京、天津、石家庄等大中城市,其他小城市也紧跟脚步,共同发展。

在这样的背景下,河北省对城市区划进行了一系列微调,定州从保定市的行政区划中被划出,成为目前的省辖市,这意味着定州在未来的河北省城市体系发展以及京津冀协同发展中将起到更大作用。而目前最直观的变化就是城市基础设施建设加快,城市化进程加快,这对当地土地利用变化有着重大影响。

4.4.3. 生态环境变化

近几十年来,河北省生态环境问题十分突出,其中最主要的方面就是水资源的缺乏。本文研究的定州市周边多条河流从上个世纪开始就已经断流,期间国家多次采取应急生态补水措施,但仍是治标不治本。河流断流对土地利用的影响极大,最为直观的便是水域面积的大幅减少,而水资源匮乏对其他用地类型也会产生较大影响。

5. 结论

1) 1980~2015年的35年间,定州市土地利用发生了剧烈变化。1980~2000的20年间,土地利用变化幅度相对较小,地类间转移情况较为简单,主要是由耕地转为建设用地,同时也有少量林地被开垦为耕地;2000~2015年15年间,土地利用较前一时期变化明显加剧,各用地类型面积变化及相互转移情况更为复杂,变化地类主要是耕地、水域和建设用地,有大量的耕地和原有水域被开发为建设用地,定州市城镇化进程不断加快,特别是2000年以后15年的城镇化占用了大量耕地和水域。

2) 定州市是平原城市,土地利用较为单一。各种景观类型中,城镇建设用地及农村居民点的斑块数量远大于其他几类。基于各期土地利用图并结合景观指数变化可以看出,1980~2000年研究区建设用地受城镇化影响在原有基础上明显扩张,使得城区周围一些农村居民点被纳入城区范围,同时一些距离较近的农村居民点出现了合并的情况;2000~2015年,随着我国城镇化进程进一步加快,定州市城区迅速扩张。建设用地在原有基础上扩张以外,在一些发展较为欠缺的区域,部分耕地被开发为新的建设用地,建设用地面积增加明显。1980~2015年的35年间,定州市景观受人类活动影响愈发明显,景观斑块尺度趋向均匀,各斑块类型在景观中分布趋向均衡化,景观破碎化不断加剧,这些变化在2000~2015年尤为明显。

3) 定州市作为第一批国家新型城镇化综合试点地区,在未来的发展中其政策与之前比必定会有所调整。在以往的发展中城镇及居民点快速扩张,对其他地类都有大量占用,土地开发行为导致当地景观趋于破碎化;同时,由于定州市林地面积太少,草地更是几乎没有,水域面积还在大幅减少,从中能够看出定州市生态环境条件并不理想。定州市在未来的新型城镇化发展过程中,一方面应该协调耕地和建设用地间的矛盾,继续城乡统筹、城乡一体发展;另一方面还应重视林地、水域等用地类型的保护,做到生态宜居、和谐发展,为当地居民营造一个更加生态宜居的生活环境。

基金项目

国家自然科学基金项目“面向新型城镇化的农村居民点格局演化与调控研究”(41671177),“国家重点研发计划全球变化及应对重点专项”项目(2016YFA0602400)。