1. 引言

随着中国城市化进程加快,城市人口骤增,建筑密度越来越高,可用于绿化的土地资源越来越少,一系列诸如热岛效应、空气污染、噪声污染、水污染等严重的城市生态恶化问题也相继出现,城市生态修复及可持续发展成为重大问题。在中央大力推进生态文明建设中,上海市依据“十三五规划”提出了打造创新之城、生态之城、人文之城的总体目标,将立体绿化列为全市重点生态建设项目之一。

在城市用地紧张与城市绿化需求量增大的矛盾中, 建筑立面绿化以占地少、见效快、绿量大等优点,不仅从数量上弥补了绿量以利于城市生态系统的恢复,而且从竖向丰富了城市绿化层次,提升了城市及建筑的景观效果 [1] [2] [3] 。

建筑立面绿化主要包括传统攀援植物立面绿化和新型设施立面绿化。传统的建筑立面绿化发展比较早,主要指攀援植物借助其攀援器官沿着墙体向上生长所表现的绿化效果,但存在绿化高度有限、可用植物种类较少等问题。现今,对建筑立面绿化形式进一步改善和创新,在城市高楼利用构架、栽培模块等设施将植物种植于高楼建筑立面上,在短期内可使植物布满建筑立面 [4] [5] [6] 。本文通过模块式垂直绿化关键技术探究,以高楼屋顶钢架垂直绿化为例,从设计、屋顶荷载、植物筛选、介质配比等方面的基础研究入手,解决施工和维护难题,使模块式垂直绿化可持续利用。

2. 场地分析

2.1. 项目概况

上海松江临港科技园作为首个由市政府认定的“区区合作,品牌联动”的示范基地,由上海临港集团和松江区政府共同打造。本垂直绿化项目位于产业园科技绿洲一期项目1#楼屋顶,用于垂直绿化的钢架高8米,总面积约400平米,观赏面朝东北向,楼顶标准荷载26吨。项目从2016年3月开始施工,6月份结束,如图1。

2.2. 设计方案

围绕现状中存在的高层办公楼建筑群给人造成的生硬感和压迫感,通过使用植物绿墙,使得空间环

Figure 1. The compare result before and after the transformation of the vertical green wall

图1. 垂直绿墙改造前后对照

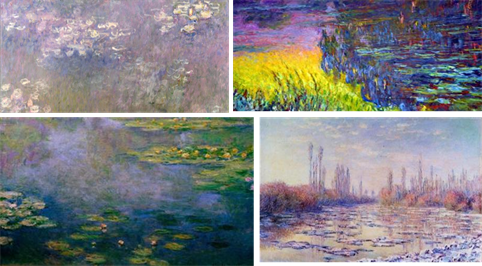

境富有生命力和亲和力。整个绿墙的设计理念来源于印象派艺术,注重光影的效果与色彩的运用。设计以大师克劳德·莫奈的著名作品《睡莲》为灵感(图2),以与睡莲叶形、叶色相似的大吴风草(Farfugium japonicum)、熊掌木(× Fatshedera lizei)为主要元素,运用紫色系的红花檵木(Loropetalum chinense var. rubrum)、金色的大花六道木(Abelia × grandiflora)、金边吊兰(Chlorophytum comosum)和[金森]女贞(Ligustrum japonicum “Howardii”)等(图3),配上柔和且富有不同质感的色带以描绘出那浪漫的漂浮着朵朵睡莲的吉维尼花园池塘。

2.3. 项目难点

本项目因绿墙所处的特殊环境需要克服的主要难点有楼顶承重、植物适应性等难题。

荷载安全。绿墙建设点所做位置是楼顶,业主要求绿墙工程的最大荷载要小于26 t。除自身钢结构外,还需要考虑对另加的钢结构龙骨、浇灌系统、植物及种植土的承重问题,以及大风对结构稳定性的影响。在不影响景观效果的前提下,本方案将从钢结构加固、植物品种筛选、选配栽培介质原料等方面降低单位荷载,从而保障荷载的安全。

绿墙可持续使用。业主要求植物绿墙建设施工进度快,且维持长期、稳定的生态效益和优美的景观效果,这就要求筛选使用适应性强的植物。绿墙东西向无遮挡,对植物的耐旱、耐寒、耐热、抗风等适应性是很大的挑战。

2.4. 技术方案

根据项目存在的难点问题,对施工、种植、养护各方面提出一下要求和标准:

1) 基材施工要求。材料轻质不超过屋顶荷载;选用材料使用年限不低于5年;栽培介质保湿透气,不存在异味及不易流失;模块安装稳固,不易脱落;滴灌系统质量过硬,滴头分布合理。

2) 植物种植要求。筛选植物具较强生态适应性,有较好覆盖度,能满足景观效果,后期维护简单。

3) 养护管理要求。定期养护,及时更换景观效果较差的植物;竣工后,养护期为12个月。

3. 关键技术探究

3.1. 荷载安全及稳定性

墙面绿化工程的最大荷载要小于26 t。在不影响景观效果的前提下,项目从钢结构加固(图4)、栽培介质配制、植物品种筛选等方面降低单位荷载,从而保障结构的安全。

1) 钢结构加固增加荷载和稳固性

通过对绿化范围内现有的钢结构进行测算,发现钢结构梁强度不能满足墙面绿化的需求。一方面,

Figure 2. The design diagram of Green wall

图2. “印象.夏日”绿墙设计示意图

Figure 3. The plants of vertical green wall

图3. 垂直绿墙所用植物

在保证钢结构稳固的基础上,尽量减少绿墙数量,考虑到观赏点仰视的视角,最底层钢架即使做绿墙也不易看到,且增加成本。因此,钢结构的最底层不做绿墙,从而减少钢结构的荷载。另一方面,为分散原支撑钢结构立柱对屋面的荷载,在钢结构背后使用斜向立柱支撑,分散支撑立柱受力,并保证整体的强度。主要结构采用100 × 50 × 2.5的矩形方管焊接在原有钢结构骨架上,采用金属氟碳漆做防腐。

2) 栽培介质配制减少荷载

根据本方案的实际需求,确定筛选容重小、通气性好、保水性好,为植物提供慢速生长需求的轻型栽培介质,主要的理化指标为:pH值6.5~7.5、容重0.5 g/cm3~0.6 g/cm3、有机质含量高于50%。通过比对,优先选择容重小的栽培介质原材料,如草炭、椰糠、珍珠岩等进行配比实验,得出最佳栽培介质为草炭:椰糠:珍珠岩 = 1:1:1,该配方介质是容重小、透气性和保水性好的植物慢速生长的轻型介质。本方案通过实验模拟和实测,其中必须具备的种植模块和钢结构及浇灌系统等总重量11.2 t,得出三种模式下种植模块的最大荷载:

A、所有种植介质(草炭:椰糠:珍珠岩 = 1:0:1)、套盆和植物 = 1.28 (kg/个) × 14,904 (个) = 19.1 t,最大所需荷载 = 29.7 t

B、所有种植介质(草炭:椰糠:珍珠岩 = 1:1:1)、套盆和植物 = 0.96(kg/个) × 14,904 (个) = 14.3 t,最大所需荷载 = 25.5 t

C、所有种植介质(草炭:椰糠:珍珠岩 = 0:0:1)及套盆和植物 = 0.9(kg/个) × 14,904 (个) = 13.4 t,最大所需荷载 = 24.6 t

综合考虑绿墙寿命、植物生长、介质可持续性的影响,优选选择B套组合。

3) 绿墙的高度8 m,东西向无遮挡,为减少风对结构产生的影响,使用热镀锌钢做横向结构支撑,与原钢结构的接触面使用紧固件加固,紧固件内侧使用衬垫,确保原钢结构的表面完整;在横向钢结构基础上,模块钢架采用60 × 30 × 2 cm的C型钢竖向布置,用热镀锌防腐处理,C型钢与钢结构使用螺丝固定。采用网格化布置模块的方式,网格间预留空隙,以减少风力影响的面积,确保安全性。

3.2. 植物筛选评价

绿化植物是城市生态修复系统的重要组成部分,具有重要的生态、美化功能,在改善城市生态环境方面发挥着不可替代的作用,植物种类筛选决定了城市生态系统生态效益与综合功能的可持续发挥和利用。因此建立立体绿化植物综合评价模型,使用主要指标,通过专家打分法赋予合理的加权值,对植物的综合性能进行模糊评价 [7] [8] ,为垂直绿化植物合理应用提供较为科学依据。

运用层次分析法对垂直绿化植物建立评价模型,先对立体绿化植物评价指标筛选归类,确定生态适应性、观赏性、功能性3个复合指标,抗旱、抗寒、叶、花等9个单项指标层及标准层,利用层次分析法构建的判断矩阵计算各层的权重,运用绝对选择评定法计算标准层得分。

垂直绿墙植物筛选,考虑建筑物的高度、绿墙朝向等因素,优先选用生态适应性较强的植物。建筑朝向东北,全年日照时间和光照强度较弱,且绿墙与高层办公楼距离仅10 m,遮阴时间较长,选用一些耐阴或喜阴的植物,兼顾耐寒、耐旱、病虫害少、抗风的植物品种。其次,为满足楼顶空间的特殊立地条件,选择覆盖力强的植物,通过降低单位面积种植密度和相应的种植介质数量,也可以降低荷载;选择主根系较浅、侧根发达,根系与栽培介质结合快而紧密;与环境协调的植物种类,实现绿化、美化与环境的高度融合。

另外,考虑到景观效果,因此选用一些常绿的植物进行搭配,从而避免落叶时墙面的突兀感,保证墙面的四季景观效果。

通过对上海、江苏、浙江等华东地区的绿墙植物应用调查结果,结合前期工作基础,按照植物生态适应性强弱,兼顾植物的观赏性、功能性,利用立体绿化植物综合评价模型(表1),运用层次分析法对立体绿化植物建立评价模型,对调查的常用的立体绿化植物评价,运用模糊评定法计算出得分。

按照以上方法对华东地区常用的30种建筑立面绿化植物综合特性大小顺序进行评价,结果如表2。结合绿墙造价等因素,最终选择红花继木、金叶大花六道木、[金森]女贞、大吴风草、熊掌木。

Table 1. The evaluation model of common Building Facade plant

表1. 常见建筑立面绿化植物评价模型

Table 2. The evaluation score of common building facade plant

表2. 常见建筑立面绿化植物评价得分

4. 结语

立体绿化作为解决城市人地矛盾的一项可持续发展措施,既是对城市群破坏自然生态的一种补偿,体现着其自然属性,作为三维空间立面的大气污染过滤网发挥着其生态作用。2016年上海市立体绿化建设总量达42万平方米,其中屋顶绿化29万平方米,“万米绿墙”10余万平方米,中心城区1.3万根高架桥柱绿化计划,在“十三五”期间上海将加大郊野公园、高架桥柱绿化等重点生态项目建设。

本项目通过开发利用模块式建筑立绿化专利技术,运用评价模型筛选植物、精灌系统配套等关键技术增加系统的稳定性和绿墙的长效性,最后对垂直绿墙做了综合评价研究,为城市的立体绿化发展提供技术示范和参考。

基金项目

上海市科学技术委员会科技创新项目–超强低光抗性植物筛选及养管模式创新研究资助(编号:16DZ1204901)和上海市崇明区“可持续发展科技创新行动计划”项目–儿童教育空间模块化植物净化系统研究与应用示范(编号:CKS2017-08)。