1. 引言

随着电子工业的迅猛发展,电磁辐射所带来的安全问题也日益突出。电磁污染也成为继大气污染、水污染、噪声污染之后的第四大污染 [1] 。吸波材料的出现,能够让人们有效的防护电磁辐射,因此高效吸波材料也成为社会关注的热点。自2004年英国曼彻斯特大学物理学院的两位科学家Geim和Novoselov发现了石墨烯,其制备与应用便引起了人们的广泛关注,关于石墨烯的报道也越来越多。

石墨烯作为一种二维层状结构材料,不仅具有优异的力学和热学性能,还具有良好的导电性能,电阻率仅为10−6 Ω⋅cm,载流子迁移率达15,000 cm2∙V−1∙s [2] 。但是由于石墨烯较大的介电常数,很难与其他基材阻抗匹配,这也阻碍了石墨烯作为吸波材料的进一步研究。近年来,许多研究人员发现将石墨烯与其它电磁损耗材料复合可以有效提高阻抗匹配,得到轻质、高效的复合吸波材料。

2. 石墨烯吸波材料

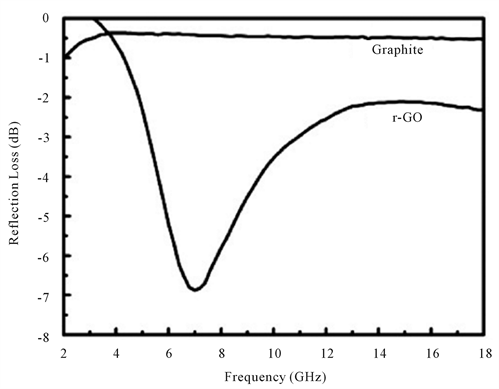

石墨烯作为一种新型的碳材料,一经发现就引起业界的研究热潮。Wang [3] 等发现,应用化学氧化还原法制得的石墨烯具有较高的吸波能力。这是因为氧化还原法制得的石墨烯具有明显缺陷以及残余的含氧官能团,不仅提高了阻抗匹配特性,促进能量从相邻态向费米能级的及时转化,而且还会产生缺陷极化弛豫和官能团电子偶极极化弛豫,这些都有利于电磁波的吸收。同时,Wang [3] 等用肼还原得到的还原氧化石墨烯表现出较好的吸波能力。如图1所示,在7 GHz时反射损耗值为−6.9 dB,明显强于文献报道的CNTs和石墨。

Figure 1. Microwave absorption characteristics of graphite and r-GO at the thickness of 2 mm [3]

图1. 厚度为2 mm的石墨和还原氧化石墨烯的电磁波吸收特性 [3]

Shen [4] 等采用肼-发泡法制备出微蜂窝状石墨烯泡沫,并在8.2~59.6 GHz频段分别测试了石墨烯薄膜和石墨烯泡沫的电磁波屏蔽性能。实验结果表明,虽然石墨烯泡沫具有较低的电导率,但是电磁波屏蔽性能达到−26.3 dB,强于石墨烯薄膜(−20.1 dB)。原因在于微波在石墨烯泡沫内部孔室经过多次反射,能量被削弱,实现电磁波的屏蔽与吸收。

3. 石墨烯复合吸波材料

石墨烯复合材料的合成极大的改善了石墨烯阻抗匹配特性,也使得石墨烯复合材料成为石墨烯研究领域的一个重要方向。目前石墨烯复合吸波材料主要以石墨烯/纳米金属、石墨烯/导电聚合物、石墨烯/纳米金属/导电高聚物三元复合材料以及其它形式的复合材料为主。

3.1. 石墨烯/纳米金属复合吸波材料

在微波作用下,石墨烯表面形成的电偶极子与微波场相互作用引起晶格振动, 以发热的形式损耗电磁波 [5] ;纳米金属材料兼具磁损耗和电损耗,是一种良好的吸波剂。将纳米金属涂覆在石墨烯表面,不仅可以提高石墨烯的阻抗匹配,同时降低了吸波剂的密度,可以得到轻质、高效的吸波材料。

Chen [6] 等用一种简单、绿色的方法制备了具有铁磁性能的石墨烯/Fe复合材料。透射电子显微镜(TEM)和原子力显微镜(AFM)扫描结果显示直径为10 nmα-Fe纳米粒子均匀的分散在石墨烯片的表面。实验结果表明:匹配厚度为2.5 mm时,在14.2 GHz处的最大电磁损耗为−31.5 dB。此外,当匹配厚度为在2~5 mm范围内,电磁损耗低于−15 dB的频带宽为10.9 GHz。

氧化石墨烯(GO)由于较低的介电损耗很少用作电磁波吸收材料,Cu@Ni纳米材料兼具Cu的介电损耗特性以及Ni优良的磁损耗,被视为一种具有应用前景的吸波材料,但是高密度进一步阻碍了Cu@Ni纳米材料的应用。Wang [7] 等将GO和Cu@Ni纳米材料结合,合成了GO/Cu@Ni复合吸波材料,并分别与GO和Cu@Ni纳米材料的吸波性能进行了比较。当试样厚度为2.1 mm,频率为16.9 GHz时的最大反射损失达到−42.8 dB。电磁波吸收性能的提高源于良好的阻抗匹配,这是氧化石墨烯低导电性增加所致。该试验提供了一个降低复合材料密度、拓宽频带、调整电磁波吸收性能的新思路。

方建军 [8] 等用化学还原液相氧化石墨法制得石墨烯后,用化学镀镍法将镍颗粒均匀镀在其表面上。实验结果表明,材料微波吸收峰随样品厚度的增加向低频移动,未镀镍石墨烯的匹配厚度为1 mm时,在7 GHz时的最大电磁损耗为−6.5 dB;镀镍石墨烯的匹配厚度为1.5 mm时,在12 GHz时的最大值为−16.5 dB,并且电磁损耗低于−10 dB的频带宽为5.1 GHz (9.5~14.6 GHz)。

Zhang [9] 等用水热法合成了还原氧化石墨烯/NiO复合材料,表现出了良好的吸波能力。图2为还原氧化石墨烯/NiO的微观形貌图。在匹配厚度为3.5 mm、频率为10.6 GHz时的最大电磁损耗为−55.5 dB。此外,匹配厚度为3.0 mm时,反射损耗低于−10 dB的频带宽为6.7 GHz (10.2~16.9 GHz)。因此,实验制备的还原氧化石墨烯/NiO复合材料是一种很有应用前景的轻质高效吸波材料。

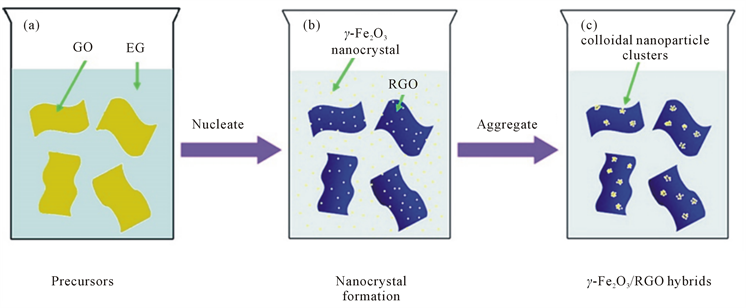

Kong [10] 等用溶剂热法合成了γ-Fe2O3/还原氧化石墨烯(RGO)复合材料,合成示意图如图3所示。这种二维复合材料表现出了低的电磁反射系数和较宽有效吸收带宽。γ-Fe2O3纳米团簇具有更多的界面,纳米团簇的界面极化和还原氧化石墨烯的传导损耗在吸收电磁波过程中起到了重要的作用。当匹配厚度为2.5 mm时,在10.09 GHz处的最小反射系数为−59.65 dB,X波段的有效吸收带宽为3 GHz。在还原氧化石墨烯片上组装一些金属氧化物的半导体晶体提供了一种有效的途径来设计半导体金属氧化物/碳复合材料。

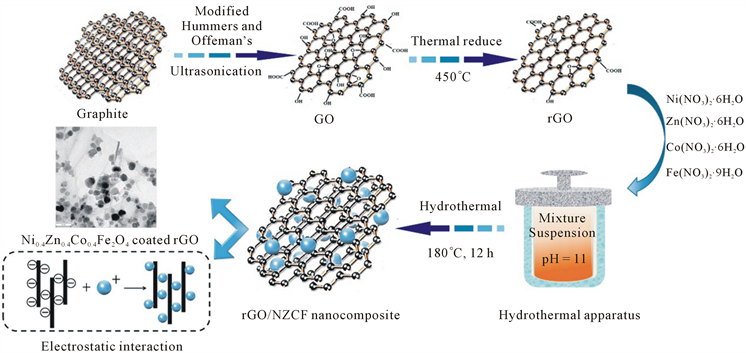

Liu [11] 等通过石墨烯和金属硝酸盐的水热反应合成了还原氧化石墨烯/Ni0.4Zn0.4Co0.2∙Fe2O3 (rGO/NZCF)复合材料,图4为复合材料合成示意图。TEM和SEM表征结果显示,直径约为26.6 nm的

Figure 2. (a) SEM image, (b) magnified SEM image, (c) TEM image, (d) HRTEM image of RGO/NiO composite [9]

图2. RGO/Ni复合材料的微观形貌图 [9]

Figure 3. Fabrication process for γ-Fe2O3/RGO hybrid. (a) Stable suspension of GO, iron ions, and sodium acetate dispersed in a vial; (b) primary nanocrystals nucleate in a supersaturated solution and (c) nanocrystals aggregated into larger colloidal nanocrystal clusters on the RGO surface [10]

图3. γ-Fe2O3/RGO复合材料的合成示意图 [10]

NZCF颗粒均匀分布在rGO纳米片上。该试验对和NZCF不同质量比时的电磁波吸收性能进行了测定,结果表明,当MrGO:MNZCF = 1:10时,匹配厚度为3 mm的复合材料在10.1 GHz处的最大反射损失为

Figure 4. The schematic diagram of nanocomposite preparation process [11]

图4. 复合材料的制备原理图 [11]

−57.6 dB,反射损失低于−10 dB的有效吸收频带宽为4.2 GHz (8.2~12.4 GHz),几乎覆盖整个X波段。因此,rGO/NZCF纳米复合材料被认为是一种有前景的微波吸收材料。

Li [12] 等以天然石墨为原料,采用Hummers法制得氧化石墨,经超声波处理分散于水中,引入Fe3O4粒子、还原剂水合肼,在微波辐照下反应,得到石墨烯/Fe3O4复合物。实验结果表明:单一的Fe3O4粒子在匹配厚度为2.0~2.5 mm时不能实现有效吸收,与一定量的石墨烯复合后,反射损耗能够降低到−20 dB以下。其中以石墨烯/Fe3O4 (比例为10:1)为吸收剂的材料在匹配厚为2.0~2.5 mm时,有效吸收频带可以覆盖6.5~8.7 GHz;以石墨烯/Fe3O4 (比例为10:2)为吸收剂的材料在厚度为3.5 mm,频率为4.7 GHz时的最小反射损耗可以达到−49.7 dB。

Zong [13] 等用一步水化法合成了还原氧化石墨烯/NiFe2O4复合材料,避免了化学还原剂的使用,氧化石墨烯的还原以及NiFe2O4的结晶都发生在水化过程中。实验结果表明:匹配厚度为3 mm、频率为12.4 GHz处的最大反射损耗为−39.7 dB;匹配厚度为1.9 mm,反射损耗低于−10 dB 的频带宽为5.0 GHz (12.7~17.7 GHz)。

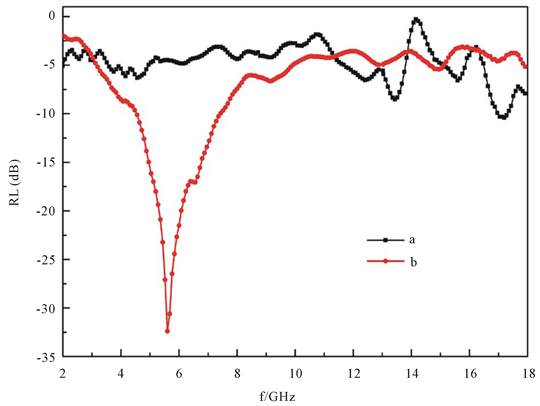

Yang [14] 等先用溶胶凝胶法成功合成BaFe12O19/CoFe2O4纳米复合材料,然后将其与氧化石墨烯分散于乙二醇中,用水热法合成了石墨烯/BaFe12O19/CoFe2O4复合材料,其饱和磁化强度为50.42 emu/g。如图5所示,相比于BaFe12O19/CoFe2O4纳米复合材料,石墨烯/BaFe12O19/CoFe2O4复合材料有较高的吸波性能,当匹配厚度为3 mm时,最小反射损耗达到−32.4 dB。

Wang [15] 等通过一步水热法将MnFe2O4纳米颗粒装饰在还原氧化石墨烯(RGO)表面,并通过XRD, TEM, XPS, VSM和矢量网络分析仪对MnFe2O4/RGO复合材料的形态、微观结构以及电磁性质进行了表征。当样品厚度为3.5 mm,频率为8.2 GHz时的最大反射损失为−32.8 dB,反射损失低于−10 dB的吸收带宽为4.8 GHz (7.2~12 GHz)。结果表明,RGO的引入极大的提高了MnFe2O4的微波吸收性能,这种复合材料在电磁波吸收领域将会有很好的应用前景。

3.2. 石墨烯/聚合物复合吸波材料

导电聚合物是一种电磁损耗型吸波材料,具有比重小、电磁参数可调、兼容性好、易于加工成型和实现工业化生产等优点 [16] 。基于石墨烯良好的导电性,将导电聚合物与石墨烯复合,可以获得优良的电磁吸波材料。

Liu [17] 等人通过原位还原法合成石墨烯/聚(环氧乙烯)(PEO)复合吸波材料。结果表明,相比于PEO,石墨烯/PEO复合材料具有较好的热稳定性。同时,当石墨烯的质量分数为1.0%时,石墨烯/PEO复合材料的最小反射损耗达到−20.0 dB。

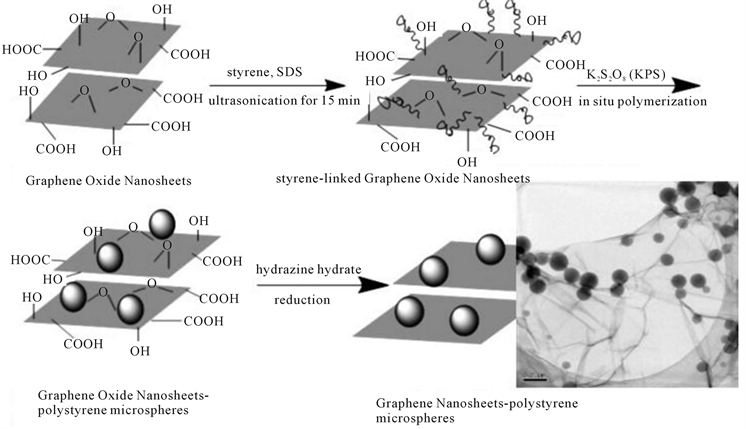

Hu [18] 等用原位聚合法合成了氧化石墨烯/聚苯乙烯复合材料,然后用水合肼将氧化石墨烯还原,制得石墨烯/聚苯乙烯复合材料,合成步骤如图6。复合材料的电导率有明显提高,从l × 10−10 S/m升高到了2.9 × 10−2 S/m。

程祥珍 [19] 等通过原位氧化聚合法制备了聚苯胺(PANI)–石墨烯纳米复合材料。利用XRD、FTIR以及SEM和TEM对所制备的纳米复合材料进行表征,利用矢量网络分析仪对电磁性能进行分析。实验结果表明,纯PANI和PANI/石墨烯复合材料随着匹配厚度的增加反射损耗峰值明显向低频方向移动,这与入射波和反射波的相互干涉有关。当匹配厚度为2 mm时,纯PANI在16.5 GHz处存在的最大反射损耗为−15.5 dB,有效吸波频宽达到了3.6 GHz (14.4~18 GHz)以上。当匹配厚度为2 mm时,PANI/石墨烯复合材料在15.8 GHz处反射电磁损耗达到−28.6 dB,有效频宽达到4.3 GHz (13.7~18 GHz)。由此可以证明,石墨烯与PANI复合可以有效提高材料的吸波性能。

Kong [20] 等通过原位生长法制备了碳纳米管/石墨烯复合材料。碳纳米管通过共价键C-C键在石墨烯平面上生长,较好的分散性和较低的界面接触电阻有效地优化了电磁参数。这些可以很好的满足阻抗匹配的要求,提高电磁波吸收能力。作为复合结构,碳纳米管/石墨烯可以很好的分散在聚(二甲基硅氧烷)中。当复合材料的掺量为5 wt%,匹配厚度为2.75 mm时,在10.1 GHz处的最小反射系数为−55 dB,有效吸收频带宽为3.5 GHz。因此,将纳米管与石墨烯复合成三维复合材料,可以作为设计轻型、高效的电磁波吸收材料的有效途径。

Figure 5. Reflection loss curves of the samples: (a) BaFe12O19/CoFe2O4 nanocomposite; (b) graphene/BaFe12O19/CoFe2O4 nanocomposite [14]

图5. 复合材料的反射率曲线 [14]

Figure 6. Schematic of the formation procedure of GNS-PS nanocomposites [18]

图6. 氧化石墨烯/聚苯乙烯复合材料形成过程简图 [18]

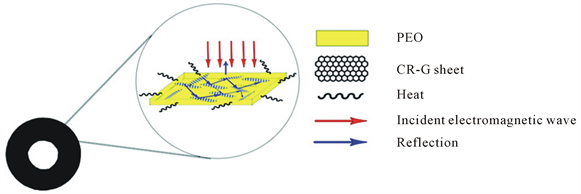

Bai [21] 等用溶液共混法合成了石墨烯/聚(环氧乙烷)(PEO)复合材料。首先用Hummers法制备氧化石墨,并进一步将氧化石墨分散在水中形成氧化石墨烯(GO),然后将GO与PEO混合,用L-抗坏血酸原位还原合成CR-G/PEO复合材料。实验结果表明,当CR-G/PEO复合材料的体积分数为2.6%时,最大反射损失为−38.8 dB,并对复合材料的电磁波吸收机理做了说明,示意图如图7所示。

Zhang [22] 等以石墨烯片(GNs)和聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(PEDOT)为原材料,通过原位聚合法合成了GNs-PEDOT复合材料。与纯石墨烯和PEDOT相比,GNs-PEDOT的电磁波吸收能力明显提高。当样品厚度为2 mm,频率为10.5 GHz时的最大反射损失为−48.1 dB,同时匹配厚度为1.5~3 mm时,反射损失低于−10 dB的频带宽为9.4 GHz (5.8~12.3, 12.9~15.8 GHz)。复合材料吸波性能的增强得益于PEDOT的修饰以及纳米纤维独特的结构:一方面,PEDOT纳米纤维在石墨烯片表面的沉积降低了石墨烯的电导率,提高阻抗匹配;另一方面,PEDOT纳米片独特的结构形成了较大的比表面积区域,可以提供更多的活性位点来反射和散射电磁波。因此,聚合物通过非共价键在石墨烯表面沉积是一个制备强电磁波吸收剂的有效途径。

3.3. 石墨烯三元复合吸波材料

石墨烯/纳米金属/导电高聚物三元复合材料不仅改善了单一吸波剂吸收带宽窄、吸波性弱的不足,同时通过介电损耗和磁损耗的协同效应来提高电磁波吸收性能。

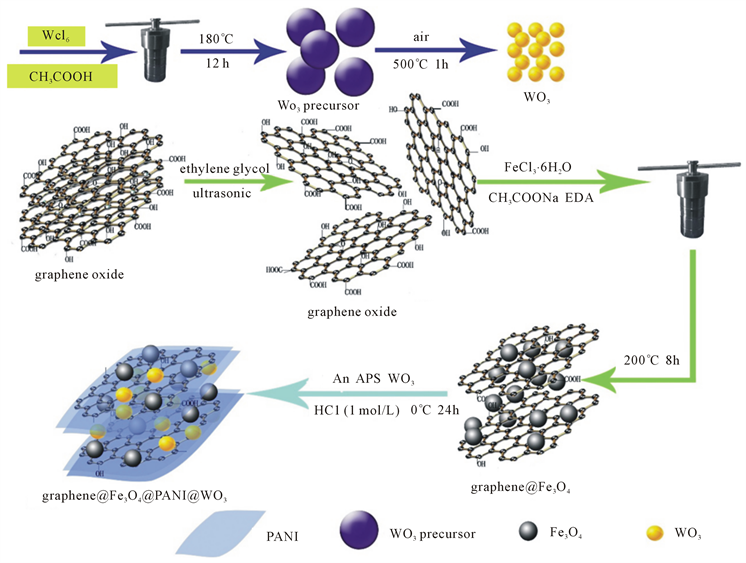

Wang [23] 等用水热法和化学氧化法合成了石墨烯@Fe3O4@WO3@PANI三明治结构复合材料,并对样品的微观结构、化学成分以及形态进行了研究,平均直径分别为300~500 nm、50~150 nm的Fe3O4、WO3球形纳米颗粒均匀分散在石墨烯@PANI表面,合成示意图如图8所示。实验用矢量网络分析仪测量了样品2~18 GHz的电磁参数,实验结果表明,石墨烯@Fe3O4@WO3@PANI复合材料的吸波性能优于石墨烯@ Fe3O4、石墨烯@ Fe3O4@PANI。当匹配厚度为4 mm,最大电磁损耗为−46.7 dB;匹配厚度仅为

Figure 7. A schematic representation for the possible dissipation route of electromagnetic wave in the CR-G/PEO composites [21]

图7. CR-G/PEO复合材料中电磁波吸收原理示意图 [21]

Figure 8. Schematic illustration of the fabrication procedure of graphene @ Fe3O4 @ WO3@PANI [23]

图8. 石墨烯@Fe3O4@WO3@PANI制备工艺简图 [23]

1.5 mm时,电磁损耗低于−10 dB的频带宽为1.8 GHz (12.4~14.2)。结果表明,具有改善微波吸收性能的三明治结构复合材料可作为减弱电磁波辐射的一种有效的吸收体。

Jia [24] 等用原位氧化聚合法合成了TiO2/聚苯胺/石墨烯三元复合材料,并用FTIR、XRD、拉曼光谱、TEM和SEM对复合材料的化学组成和形态进行了表征。表征结果显示,TiO2纳米颗粒表面涂覆了一层聚苯胺,并被氧化石墨烯包裹形成一种新型花瓣状结构。复合材料的电磁波吸收性能通过矢量网络分析仪进行测定。结果表明,匹配厚度为3.12 mm时,频率为9.67 GHz时的最大反射损失为−51.74 dB,反射损失低于−10 dB的频带宽为3.91 GHz (7.97~11.88 GHz);匹配厚度为2.5 mm,反射损失低于−10 dB的最大带宽为4.76 GHz (10.52~5.28 GHz)。

Wang [25] 等用CoFe2O4纳米颗粒装饰的中空聚丙烯腈(PANS)作为轻质磁性材料,用共沉淀法合成了RGO-PANS@ CoFe2O4复合材料。与纯PANS@CF和还原氧化石墨烯(RGO)比较,RGO-PANS@CoFe2O4复合材料的最小反射系数和反射系数低于−10 dB的频带宽都有所提高。匹配厚度为2 mm时,复合材料的反射系数小于−10 dB的频带宽接近3.6 GHz (12~15.6 GHz)。同时也对复合材料的吸波机理进行了阐述:介电材料与磁性微球的结合增强了阻抗匹配特性,同时电磁波在复合材料内部多次反射增加了传播路径,两者的共同影响提高了电磁损耗性能。

Liu [26] 等用Hummers法制备氧化石墨烯,再经过两步得到了一种新型的三元GN/PEDOT/CoFe2O4复合材料,并用XRD,TEM,XPS,TG和VSM进行了表征。实验结果表明,GN/PEDOT/CoFe2O4复合材料的吸波性能优于GN/PEDOT和GN/CoFe2O4。当涂层厚度为2.4 mm,频率为9.4 GHz时的最大反射损失为−43.2 dB,低于−10 dB的频带宽为3.1GHz。

Wang [27] 等通过两步法合成了Ni/聚苯胺(PANI)/还原氧化石墨烯(RGO)三元复合材料,并通过XRD, TEM和XPS对Ni/PANI/RGO复合材料进行了表征。结果显示直径约20~30 nm的镍纳米颗粒生长在RGO表面,聚苯胺涂层覆盖在Ni/RGO的表面。由于介电损耗、磁损耗和界面效应的协同作用,所制备的Ni/PANI/RGO复合材料比Ni/RGO表现出更强的电磁吸收性能。当样品厚度为3.5 mm,频率为4.9 GHz的最大反射损失为−51.3 dB,电磁损耗低于−10 dB的带宽为3.1 GHz (3.3~6.4 GHz)。厚度约为3~5 mm时的最大反射损失低于−20 dB。因此,Ni/PANI/RGO复合材料可以作为一种新型的微波吸收材料。

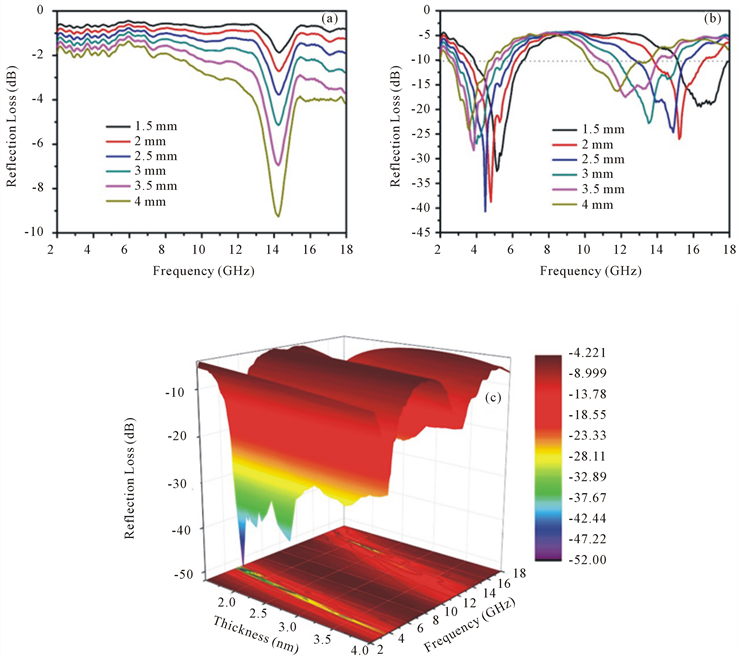

Wang [28] 等利用三步法合成了FeCo@RGO@PPy三明治结构复合材料,并通过XRD,FTIR,XPS,TEM和FESEM对样品结构和形态进行了表征。TEM和FESEM图像显示,直径约为20~40 nm的FeCo纳米颗粒生长在RGO@PPy表面;VSM结果显示FeCo@RGO@PPy复合材料具有铁磁性,并测试了其在2~18 GHz频率范围内的电磁波吸收性能。从图9可以看出,当样品厚度为2.5 mm,频率为4.5 GHz时的最大反射损失达到−40.7 dB,反射损失低于−10 dB的带宽为5.7 GHz (12.8~15.6 GHz)。

Zhang [29] 等提出了一种简单的制备轻质复合材料的方法,通过将轻型PANS@SMF和导电还原氧化石墨烯(RGO)结合,制备出了轻质PANS@SMF-RGO复合材料,并通过XRD,SEM,XPS,VSM和VNA进行表征。相比于PANS@SMF和RGO,PANS@SMF-RGO复合材料具有较高的复介电常数。当匹配厚度为2.5 mm,PANS@SMF和RGO的掺量分别为5 wt%和1 wt%时,复合材料的电磁损耗值低于−10 dB的频带宽为4.5 GHz (10~14.5 GHz)。实验测得,复合材料的密度在0.25~0.34 g/cm3范围内,是一种轻质高效的复合吸波材料。

3.4. 石墨烯/其它复合吸波材料

Zhang [30] 等以多壁碳纳米管、石墨烯等为原材料,先将多壁碳纳米管用浓硫酸和浓硝酸进行预处理,加入Fe(NO3)3∙9H2O、Ni(NO3)2∙6H2O溶液,将混合熔液搅拌2 h后加25%氨水调节PH为12,在180℃下养护12 h。然后采用Hummers法制得氧化石墨烯,用超声振荡法将石墨烯溶解在50 ml乙醇溶液中。将先后制得两种溶液进行混合,超声振荡2 h,升温至80℃蒸发乙醇溶液至25 ml。待温度降低,将事先准备好的浓度为10 mg/ml的沥青煤油溶液混合,室温下机械搅拌4 h,升温至60℃蒸发煤油溶液。最后经过干燥处理,得到沥青碳包覆石墨烯/磁性NiFe2O4多壁碳纳米管复合材料,原理图如图10所示。实验结果表明:匹配厚度为3.2 mm、频率为4.6 GHz处的最大反射损耗为−45.9 dB。当匹配厚度在1.2~4 mm范围内,反射损耗值低于−10 dB的频带宽为14 GHz (4 GHz~18 GHz),复合材料表现出优良的吸波性能。

Figure 9. Reflection loss curves of FeCo (a) and FeCo@RGO@PPy (b), three-dimensional presentation of the reflection loss of FeCo@RGO@PPy (c) [28] .

图9. (a) FeCo、(b) FeCo@RGO@PPy的反射率曲线和(c)FeCo@RGO@PPy复合材料反射率的三维图像

Figure 10. Schematic illustration of asphalt carbon coated graphene/magnetic NiFe2O4 modified multi-wall carbon nanotube composites [30]

图10. 沥青碳包覆石墨烯/磁性NiFe2O4改性多壁碳纳米管复合材料原理图 [30]

Wang [31] 等根据Zhao [32] 等人提出的方法利用石墨片制备出了石墨烯,并在氧化石墨烯存在的条件下,通过FeCl3和DEG的还原反应得到石墨烯@Fe3O4。以葡萄糖为碳源,用水热法合成石墨烯@Fe3O4@C,通过重氮反应合成苯胺功能化石墨烯@Fe3O4@C。最后,利用原位聚合法合成石墨烯@Fe3O4@C@PANI复合材料。实验结果表明:当复合材料的匹配厚度为3 mm时,在11.4 GHz处的最大反射损失为−44.2 dB,反射损失低于−10 dB的频带宽为6.8 GHz (9.7~15.5 GHz)。

Pallab Bhattacharya [33] 等利用石墨烯、多壁碳纳米管、Ti、Fe3O4以及聚苯胺为原材料合成了石墨烯/Ti@CNT/Fe3O4/PANI复合材料。实验结果表明:匹配厚度2.5 mm,在9.96 GHz处的最大反射损失为−51.87 dB,电磁反射率低于−10 dB的带宽为8.2~12.4 GHz。

Wang [34] 等经多步反应首次成功制备了一种新型的石墨烯@Fe3O4@碳@MnO2复合材料。石墨烯@Fe3O4纳米团@碳@MnO2纳米片复合材料作为吸波材料时,表现出了优良的吸波能力。当样品的厚度仅为1.8 mm时,在15 GHz时的最大反射损失为−38.8 dB,反射损失值低于−10 dB的带宽为12.3~17.7 GHz。因此,这种分层结构在吸波领域会有更广泛的应用。

Liu [35] 等合成了聚(3,4-乙烯二氧噻吩)/还原氧化石墨烯/Co3O4 (PEDOT-RGO-Co3O4)三元复合材料,并对其吸波性能进行了研究。通过FTIR、XRD、拉曼光谱法、TEM、XPS等对复合材料结构进行表征,电磁参数结果显示复合材料电磁波吸收特性的提高归因于良好的阻抗匹配。实验结果表明当样品厚度为2.0 mm,频率为10.7 GHz时的最大反射损失为−51.1 dB,反射损失超过−10 dB的带宽为3.1 GHz。因此,PEDOT/RGO/Co3O4复合材料具有优良的电磁吸收性能和较宽的吸收带宽,可作为一种新型的微波吸收材料。

4. 结语

随着社会的日益发展,人们对吸波材料的要求也逐渐向“薄、宽、轻、强”的方向发展。石墨烯作为一种二维结构,具有质量轻、导电性好、比表面积大等特点,但是由于其较高的介电常数使其很难与其它基材阻抗匹配。研究发现,通过将其与金属纳米材料、导电聚合物等复合可以获得优良的电磁波吸收性能。目前对石墨烯复合吸波材料的研究仅局限于增强石墨烯的吸波性能,对于石墨烯与纳米粒子协同作用机理的研究较少。因此,实现对石墨烯复合材料性能的精确控制可以更有效的进行复合材料的性能设计,也是今后石墨烯复合材料发展的一大趋势。