1. 引言

人的行为与环境刺激密切相关。近年来新兴的“具身认知”理论(Embodied cognition theory)提出认知、身体、环境是一体的(叶浩生,2010),认为个人的身体和外部环境的相互作用能够影响大脑的认知过程。近几年,许多研究发现日常生活中与环境感受联系紧密的秩序感影响个体的心理和外在行为(Chae & Zhu, 2014; Vohs, Redden, & Rahinel, 2013)。秩序感的状态可以分为有序(order)和无序(disorder),即我们日常生活常说的“整齐”和“混乱”。有序感是指个体感知到连贯性(coherent)和模式化(patterned)的心理状态;反之,无序感是指个体感知到不连贯性和非模式化的心理状态(Kotabe, 2014)。人类先天具有追求规则、有序的基本需求,认为有序的状态能保障自己的生活处于稳定可控并且符合大众社会规则的环境中;而无序的状态则有更多的模糊和随机性,人们会感到自己处于无法预测和不安全的环境中,这种无序状态有可能会诱使个体做出违反社会规则的行为(黄俊峰,2016)。

秩序感是人类社会化以及各种心理活动发展过程中的重要组成部分。自2008年Keizer在《Science》发表第一篇秩序影响个体外在行为的心理学实验文章以来,后续研究通过多种秩序感启动(如物理环境秩序、时间秩序、社会秩序、视觉秩序及秩序意义)的研究方法比较一致的发现整洁有序的环境能够使人心理上感觉到有规则性和可控感,无序的环境则让人心理产生随机性和不安全感。在外在行为上,整洁有序的环境能够使人较好的控制自己的行为(如不冲动购物)和表现出更多的道德行为,使人们的行为更符合社会评价;而混乱无序环境则总是与打破规则或违背习惯相关,常常会带来一些负面的结果,但也能让人更容易产生高创造力的行为和接纳新颖产品,有一定的积极意义。针对有序与无序感对个体心理与行为的影响,特别是无序感对个体心理和行为产生的影响,以往研究提出了七种可能的理论解释:破窗理论(Broken windows theory)、共同知觉理论(Community perception theory)、目标导向理论(Goal based explanation)、理性人理论(Rational agent explanation)、认知双系统模型理论(Heuristic-Systematic model theory)、概念隐喻理论(Conceptual metaphor theory)和随机世界理论(“The world is random” theory)。但到目前为止,前人研究多集中于现象的描述和分析,缺乏一个统一准确的、可验证的解释理论,且对有序与无序影响个体心理和行为背后的作用机制的实证研究和探讨较少;此外,这种现象产生的神经生理机制尚未有研究涉猎。对秩序(有序和无序)是如何影响个体心理和行为研究的梳理和总结,不仅能够加深我们对个体感知和解释周围环境时相关心理机制的了解,也对我们日常的生活和工作环境的布置、企业、政策制定者的决策以及个体的道德、规则教育有着重要现实启示意义。

2. 秩序启动的方法

以往研究多采用启动范式探讨了有序或无序对个体或群体心理和外在行为的影响。秩序可按照其属性分为物理性的与社会性的(黄俊峰,2016)。物理秩序指自然现象和生物节律的正常态,以及物体间合理的关系。社会秩序指对在社会实践交往中的各类社会关系进行有规范的组织和协调的良好状态,与遵守道德、法律和当地习俗有关(杨金颖,邵刚,2011)。郑凯(2016)从空间、时间和功能三个方面对秩序进行了描述。我们结合以往研究,将秩序划分为空间、时间、功能、文化四个维度。空间秩序指空间中物体位置的合理整齐性;时间秩序指事件发展变化的顺序,如春夏秋冬、日月交替;功能秩序指系统与外部环境相互作用与联系时的一致连贯性;文化秩序指人类长期社会生活形成的稳定的社会规范。基于对秩序属性和维度的划分,我们将秩序的实验研究范式区分为物理环境秩序启动、时间秩序启动、社会秩序启动、视觉秩序启动以及秩序意义启动这五种类型。

2.1. 物理环境秩序启动

物理环境秩序指个体自身生活或所处环境的整齐或混乱程度。实验中,从该角度主要有三种秩序启动方式:第一种方式为布置真实的房间环境,让被试随机进入混乱房间、整齐房间或空房间(控制条件)完成实验(Chae & Zhu, 2014; Vohs et al., 2013)。空房间只有一套桌椅和电脑,另外两类房间的物品均是平日常见的办公用品和日用品,如电脑、鼠标、键盘、电脑桌、书籍、笔记本、水杯和电插座等,房间的大小、明暗、装修都相同。房间主要的不同是有序性:在整齐有序的房间里,办公用品的摆放是有条理的、有规则的;而在混乱无序的房间里,办公用品是随意杂乱的摆放(黄俊峰,2016)。这种模拟现实环境的启动方式,能直接观测个体身处在无序或有序物理环境中产生的心理或行为,有较高的外部效度。但真实的无序实验室房间启动可能会使得被试产生一种“不寻常的实验环境”心理(郑凯,范玲霞,杨东,张庆林,2016),即被试进入一间与常识相异的混乱的实验室环境时,有可能会产生一种好奇和新异感,这种心理状态可能使被试分心,或打破个体原有的认知模式,从而使被试产生了无从控制的心理体验(Ritter, Damian, Simonton, Baaren, Strick, Derks, & Dijksterhuis, 2012)。由此,无法确定个体在实验中产生的心理和行为是受有序或无序感影响的,还是被试自发产生的新异体验所导致的。

第二种启动方式要求被试阅读描述整齐有序或混乱无序环境的文字并想象自己身处文字描述的环境中(范筱萌,郑毓煌,陈辉辉,杨文滢,2012)。整齐有序场景的描述强调家里或宿舍环境的整齐,比如“地板上一尘不染”、“橱子一角放着叠好的衣服”、“桌子上是一摞摆放整齐的杂志”;混乱无序场景的描述则强调家里或宿舍的混乱,比如“地板上散落着食物包装袋和废纸团”、“椅子上到处是衣服”、“桌子上零乱地摊着一堆杂志”。通过文字描述让被试在头脑中形成相关秩序环境的表象,这一过程则必须经过被试的有意识加工,这种深度知觉加工能够进一步加深被试的秩序感。但由于被试头脑中进行的想象属于个体不可控的主观行为,很难平衡各个被试头脑想象中的混乱无序或整齐有序的一致性程度以及遵照实验者指示进行想象的积极参与程度。此外,个体长期的日常生活环境也会影响被试的环境想象程度和秩序感的唤起程度。

第三种方式中,给被试看一系列人为摆拍的整洁有序或混乱无序的不包含人或动物的生活情景图片,如无序的图片呈现的是书架上混乱堆叠的书、散乱衣物或乱摆放的自行车,有序组图片则呈现的是书架上摆放整齐的书、悬挂整齐的衣服或排列整齐的自行车。此外,还会给被试看一些中性图片,如只有桌子、椅子或球的图片。要求被试认真的观看图片一段时间,并想象自己在此情景中(陈辉辉,郑毓煌,范筱萌,周圆圆,2013),或者让被试评定图片的秩序等级。这种物理环境图片启动方法简单易行,也能避免被试产生“不寻常的实验环境”这一额外变量,但观看图片与真实情景体验的感知并不完全相同,“具身认知”的效果可能比较差,缺乏一定的生态效度。

2.2. 时间秩序启动

时间秩序指维持事物发生的固有时间顺序。Heintzelman,Trent和King (2013)通过给被试观看不同季节的树木图片来测试秩序对个体生活意义感(life meaning)的影响。一部分被试观看按照四季交替的固有顺序呈现图片(有序组),而另一部分被试则观看随机呈现的图片,前后两张图片不遵循四季轮回的自然规律。此外,有研究通过给被试呈现打乱顺序的漫画(Alper, 2016)或者让被试动手按照日常正常步骤或非正常步骤做三明治(Ritter et al., 2012),来启动被试的时间秩序感。通过打乱时空秩序感影响个体内部时间知觉的这种方法,能够从个体内部节律和认知活动的一致性方面探求秩序感对个体心理和行为的影响;但此启动方式需要进行较多的试次,否则时间秩序材料启动效果不显著;此外,个体差异也较大,生活于四季风景差异明显的被试相比于生活在四季风景差异不明显的被试的时间秩序感会存在较大差异。

2.3. 社会秩序启动

社会秩序即对社会既定规范的遵守或违反。Keizer,Lindenberg和Steg (2008)做了一系列社会秩序启动实验,用现场实验的方法考察社会秩序对个体行为的影响。如在一个用于停放自行车的巷子中,实验者在明显标有“禁止涂鸦”的指示牌的旁边墙上喷上涂鸦(即违反既定规范),并向停在该区域的自行车车把上贴上一张“祝你周末愉快”的广告单。由于小巷中没有垃圾桶,实验者统计在涂鸦情况下乱扔广告单的人数与未涂鸦时乱扔广告单的人数是否有显著差异;在标有禁止通行和禁止停放自行车的围栏口旁锁上自行车后,统计钻进围栏的人数与未在禁止停放自行车的围栏旁锁上自行车的情境下的人数是否有显著差异;以及在非节假日时期放鞭炮,来测验是否人们会增加乱扔垃圾的行为。这种通过遵守或违反某种社会规范的真实情境线索启动的方法,比较容易启动个体的社会秩序感,具有社会现实意义。但实验中的被试出现不道德行为也可能只是对他人行为的模仿,而非秩序感引起的,即社会秩序感的启动缺乏可靠有效的测量指标。

2.4. 视觉秩序启动

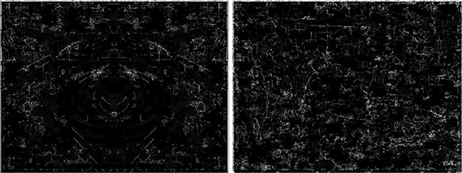

视觉秩序指通过纯粹的视觉特征刺激使个体产生混乱或整齐感。Kotabe,Kardan和Berman (2016)评估了有关视觉无序的基本视觉特征,实验表明非直线边缘密度和不对称性是视觉无序的关键特征,空间特征比颜色特征对视觉无序的影响更大,并根据以上结论制作了相应的有序或无序视觉刺激材料(如图1)。他在随后的实验中证明了视觉无序线索刺激能激发个体违规行为。这种通过单纯的视觉无意义线索来启动被试的秩序感,能够有效控制被试个体经验的差异以及有序和无序真实物理环境图片在低水平视觉特征上的差异(如颜色、物体大小等),但是实验的外部效度较低。

2.5. 秩序意义任务启动

秩序意义任务启动通过对词语、句子等有意义材料的加工使被试产生有关秩序概念的知觉。秩序意义任务启动方法有多种,如要求被试认真阅读一组有意义相关性的有序词组(如掉落、演员、灰尘;关联词:星星)或者无意义相关性的无序词组(如腰带,交易,鼻子)来启动被试的秩序感(Heintzelman, Trent, & King, 2013);或要求被试用笔将图片中的随机或有序分布的数字或字母按顺序连线,在有序条件下连线

Figure 1. Examples of visual order (left) and visual disorder (right) stimuli (Kotabe, Kardan, & Berman, 2016)

图1. 视觉结构秩序图(左图:有序图;右图:无序图) (Kotabe, Kardan, & Berman, 2016)

有规律,无序条件下连线混乱交错,通过形象化的视觉刺激和感知运动来启动被试秩序感的连线任务(池丽萍,张驰,2016;赵琳,2011);Alper (2016)也建立了两种不同的秩序意义启动方法,一种是让被试从4个词中选取3个词组成一句语法正确的句子,其中无序组词组中一半是有关无序意义的词,而有序组词组中一半是关于有序意义的词;第二种方法则是向被试讲述事物规律可以预测的经典物理学理论,或者讲述宇宙中只存在概率而不存在确定性的量子物理学理论来分别启动被试的可控感或随机感。研究者们采用的秩序意义启动方法从高级认知功能层面能有效的启动被试的秩序感,但对于意义材料的选取需要有严格的评估。

3. 秩序对个体心理和行为的影响

人们为适应外界的复杂环境,对环境刺激有进行合理化有意义组织的认知倾向,具有在环境中寻求一致性和可靠性模型的先天能力。人们偏好清晰有条理的生活环境,因此当个体知觉到整齐有序或杂乱无章的环境信息时会激活不同的心理状态,导致不同的行为结果。

3.1. 秩序对个体心理的影响

Keizer自2008年从实验心理学视角探讨了秩序对个体道德行为的影响,后续研究主要从认知加工过程、认知态度和社会判断决策三个方面探究了秩序对个体心理的影响。

根据格式塔理论,人们需要在各种环境刺激中建立自身的知觉场,并有构造完形的需要。有研究提出,在有序环境中,个体可以简单快速的知觉环境信息,而无序环境则会迫使个体打破传统和惯例,消耗更多的认知资源来构建完形,人们在整齐有序的房间中思路更加清晰,而在混乱无序的房间中思维比较混乱(Williams & Bargh, 2008)。但也有研究者提出,个体在积极经历多元化经验和参加轻微程度的违规活动时,会提升认知流畅性,使个体突破固有认知模式,思维更灵活有创意(Ritter et al., 2012)。多个实验证明,无序环境线索启发了个体的无约束感,使个体容易打破思维定势。如在“报纸用途”的头脑风暴任务中,无序环境中的被试认知流畅性、灵活性以及原创性的水平都较高;无序组被试在测量辐合性思维水平的远程联想测试中得分更高;在分类包含任务中对体现认知灵活性的低典型性例子的分类上也与有序环境中的被试有显著差异(陈辉辉,郑毓煌,范筱萌,周圆圆,2013),无序环境下个体倾向于使用直觉启发式思维,发散性思维以及原型启发的能力较强,具有更高的创造力水平(郑凯,范玲霞,杨东,张庆林,2016)。除此之外,无序感还会使个体认知过程中的执行控制功能降低——无序环境下的被试在停止信号任务(stop-signal范式)中的停止信号反应时显著更长,ERP技术发现无序刺激诱发的P3 (个体反应抑制能力的有效指标)波幅显著小于有序刺激诱发的波幅(郑凯,2016);在经典抑制反应Stroop任务中,有序组与无序组在任务识别正确率无显著性差异的情况下,在作为自我控制的测量数据——平均反应时上存在显著差异,无序组被试的任务反应时更长(Chae & Zhu, 2014)。

在认知态度方面,Heintzelman,Trent和King (2013)通过有无一致性的自然环境启动材料与内隐语义启动材料两方面证实了个体感知到随机性会削弱其对自我生命意义感的报告水平。人们喜欢觉察到有序和结构性而非不可控制感和随机性,外部环境的随机无序性会使人产生厌恶感,并剥夺个体的自我控制感(Alper, 2016)。此外,有研究发现,混乱的物理环境对自我控制的负面效应也受个体认知需求水平的调节,认知需求较低的人更易使用直觉启发式思维模式,这种思考模式会使人降低自我控制,但对常用系统加工思维方式的认知需求较高者无显著影响(范筱萌等,2012)。

在个体社会判断方面,人们本能地认为他们生活的环境是有序的,因此当人处于混乱中时,会引发人们去重申秩序感的需要,通常情况下混乱的源头是不可消除的,因此只能通过补偿策略(如设立具有明确可监控信息的小目标)来满足对秩序的需要(Fennis & Wiebenga, 2015)。也就是说,感知无序能够激发个体的结构需求(Personal need for structure),即促使个体使用高度简单化的分类模式和判断方法简化复杂环境,减少认知负载(刘艳丽,陆桂芝,刘勇,2016)。刻板印象是一种精神清洁装置,是一种帮助人们应对无序感,满足自身结构需求的一种有效快捷的心理处理方式。实验研究也证明了无序感会提升个体对少数群体的偏见和刻板印象——在无序环境中的被试对低价值的外部人群(如移民者、流浪汉)的特征评价中负面性的词汇更多,较少的选择坐在肤色不同的人附近的座位,将实验报酬捐献给少数群体的金额更少(Stapel & Lindenberg, 2011)。此外,无序混乱感给人们带来的模糊性和不确定性,会使个体感觉自己处于不安全不可控的状态中。如邻里间的无序环境会增加个体对犯罪的恐惧和不安全感(Perkins & Taylor, 1996),以及增加个体的心理压力(Linares, Heeren, Bronfman, Zuckerman, Augustyn, & Tronick, 2001) 。

3.2. 秩序对个体外在行为的影响

个体通过觉察当前环境线索来做出适应性行为(O’Brien, 2014)。在行为倾向上,由于个体在混乱环境下会觉察到社会监督力弱,因此个体适当行为的目标会被削弱,享乐主义性行为会增加(Keizer, Lindenberg, & Steg, 2008)。Chae和Zhu (2014)发现,在无序环境下消费者更容易产生冲动性购买行为。他们指出,无序环境将威胁个人的自我控制感,暴露于无组织环境的个体更有可能在后续任务中自我监管失败,而且这种对自我控制感的威胁会消耗内在资源,使个体在不可能完成的实验任务中更早退出。此外,个体自身的认知风格对无序环境下的适应行为也具有调节作用。如Alper (2016)指出,感知到无序随机感对场独立型人和依存型人的影响是不同的,个体由于自身的存在感被破坏,会有努力恢复自主感的需要,企图重新建立自身的控制感。因此,场独立型人在无序环境中会更独立,而依存型人则会更依赖环境信息。

在个体具体行为方面,实验发现无序环境中的被试对包含16项社会事件(如堕胎、通奸、酗酒……)的道德判断问卷评分高于有序和控制组,即个体在无序环境下易做出相对宽松的道德评判标准(黄俊峰,2016),更容易表现出不道德行为——混乱环境下的被试较少提醒收银员结账时低于商品标价的错误行为;给被试3元消费券去超市自由选购商品时,当超市环境混乱的条件下更多的被试会拿走超出3元价值的产品(Bossuyt, Kenhove, & Bock, 2016)。此外,秩序环境也将影响无关道德因素的行为,如凌乱的工作环境使个体专注力降低、工作效率有所下降、在工作中容易犯更多的错误(Jose, Ricardo, Szabolcs, & Carmen, 1970);在生活中,混乱环境会使个体的延迟满足行为降低,偏好短期利益而非长远利益,倾向选择美味但不健康的食物(范筱萌等,2012),捐献行为相对减少,但对新奇产品的接受度更高(Vohs et al., 2013)。

4. 秩序影响个体心理和行为的理论解释

从社会学的“破窗理论”提出秩序环境对个体或群体的社会行为有重要影响后,对秩序引发的行为现象背后的原因和心理机制的研究逐渐深入。目前,破窗理论、目标导向理论和社区知觉理论侧重于从社会学角度解释秩序影响个体心理和行为的原因;而理性人理论、认知双系统模型理论、概念隐喻理论以及最近提出的结构较为完整的“随机世界模型”理论则侧重于从心理学角度解析秩序影响个体心理和行为的认知机制。但到目前为止,秩序影响个体心理和行为的原因尚缺乏一个统一准确的、可验证的解释,这种现象产生的具体原因和认知机制还需要进一步的探讨。

4.1. 破窗理论

社会学家Wilson和Kelling (1982)提出著名的“破窗理论”来论证环境秩序与犯罪行为之间的关系。他们提出了一种社会现象——那些没有及时修缮的破窗户会提高这栋楼其他窗户被打破的机率,因为这些破窗户传递出这个街区的居民们并不关心该区的治安环境的信号。破窗理论认为,社区或街区混乱的迹象表明这些地方的犯罪控制力薄弱,如公共场所中的乱扔垃圾、随处涂鸦等现象会给人带来社会紊乱、社会监控力减弱的印象。“破窗”实际上是“无序”的代名词,无序的现象对人的反常和违法犯罪行为具有强烈的暗示性,当环境中的无序现象累积到一定规模后,潜在的犯罪者将利用这里的机会进行犯罪活动,增加普通居民对犯罪的恐惧。“破窗理论”的提出引发了美国警务的革新浪潮,政府积极的对这些看似微不足道的无序线索(破窗、垃圾、涂鸦等)进行修复和干预,有效的控制和减少了犯罪行为的发生(李本森,2010;同春芬,刘韦钰,2012)。这一著名的理论比较适用于解释无序对违反社会规则、规范的违法行为或不道德行为的解释,但难以解释无序可以提升个体的创造力水平和诱导产生冲动性购买等行为。

4.2. 共同体知觉理论

O’Brien和Wilson (2011)提出了将环境和个人感知结合起来的共同体知觉理论,强调探讨秩序感的影响作用应该从个体适应环境的角度出发。他认为,人们对秩序的感知是人的适应性发展行为,个体会积极的对社会性质和社会线索进行评估解释,做出认为在此社会中合适的行为。有调查发现,秩序感是人们用来评估社区安全的线索之一,说明秩序感是个体面对社会的认知机制,个体会在环境中寻找能够推测犯罪水平的社会信息,而不仅仅是心理上感受到的随机性(O’Brien, 2014)。公共空间的混乱(如涂鸦、醉酒)表明这个地方的社会监督与惩罚力度薄弱,这使它成为犯罪行为的潜在避风港,会激励那些有犯罪倾向的人,因此导致混乱行为的增加。不仅如此,在这种社会环境下的普通民众会感觉受到威胁并容易变得孤僻,这种对社区社会动态的侵蚀将进一步削弱执行规范的能力。此外,他指出个体的犯罪行为也不一定是由于无序环境下自我控制力降低造成的,窃贼更喜欢偷窃混乱的房子(Brown & Bentley, 1993),表明窃贼是根据社会线索作出的适应性行为。秩序感具有社会功能的作用,人们对有序与无序的定义是个体基于他们生活环境的规范所限定的,是个体长期适应环境的结果。

4.3. 理性人理论

自我利益是人类行为的关键内驱力。理性人理论认为,人们的判断和行为是最小化预计成本和最大化预期收益的评估。但是人的行为受限于社会规范,如道德、法律、舆论、风俗,而秩序感则是有关社会规范和社会监督的信号,社会规范分为禁止型社会规范(Injunctive norm)和描述型社会规范(Descriptive norm)两种。禁止型社会规范与社会道德评价相关,指符合社会中大多数人接受并认同的行为;描述型社会规范指根据社会中大多数人的实际行为来传递的某行为是否可行的信息,即人们会模仿他人行为(Cialdini, 2007)。如当环境中有垃圾时,描述型规范会使人认为有垃圾是无大碍的,而抑制不允许乱扔垃圾的禁止型规范作用。诺贝尔奖得主Becker’s (1976)在其犯罪模型中也曾提出,人们会考虑违反行为的预期收益和潜在损失,如果预期收益远远高出潜在损失时,此行为就是可行的。因此,秩序混乱时会暗示他人违反禁令的代价并不大,社会监督力弱,描述型社会规范作用提高。

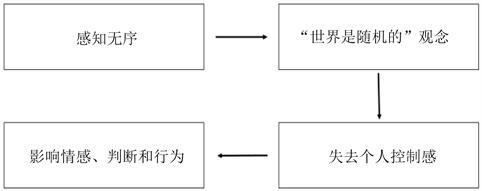

4.4. 目标导向理论

Keizer等人(2008)提出目标导向理论也可解释在禁止型社会规范与描述型社会规范冲突时个体的行为。该理论认为,人的行为主要受三个目标框架的指引(如图2左图):首先,禁止型社会规范要求人们追求适当行为的目标(Act appropriately goal);其次,人们本身就具有让当下自我感觉更好的享乐主义目标(Hedonic goal);第三,个体有维护和提升自身资源的获益目标(Gain goal)。当这三个目标相互冲突时,其中一个目标减弱,会使另外两个目标增强(如图2右图)。因此,在禁止性社会规范(Injunctive norm)与描述性社会规范(Descriptive norm)冲突时的无序环境中,个体观察到他人的不恰当行为时,描述型社会规范作用增强,适当行为目标减弱,导致个体的享乐主义目标和获益主义目标增强。因此,个体在此环境下并不是完全模仿他人的不恰当行为,而是激起了其他不恰当行为的表露。

4.5. 认知双系统模型理论

基于认知的双系统作用模型,人的思维分直觉启发(heuristic systematic model, HSM)与系统分析(Analytic system)两种模式(Chaiken, 1980)。直觉启发思维系统是依赖于个人直觉的认知自动化加工过程,占用认知资源较少,加工速度较快,容易受背景相似性或刻板印象的影响;系统分析思维系统则相反,认知资源占用较多且加工速度慢,基于一定的规则和逻辑处理信息,依赖于个体的理性思维(孙彦,李纾,殷晓莉,2007)。但以往研究者在采用直觉启发和系统分析思维模式来解释秩序环境对个体认知过程的影响时并未达成一致。根据Kotabe (2014)提出的个体在感知无序时心理上会产生随机感的理论假设,以及Chae & Zhu (2014)实验研究中证明的无序环境将导致个体内在认知资源的消耗,那么个体在无序环境下将更易使用直觉启动式思维,放松自我控制,创造力水平得到提高。但另一方面,当人们在识别不一致非连贯性刺激的无序环境时,不能够直接利用事物表面信息进行加工,将导致认知处理速度变慢,即存在认知不流畅的现象。认知不流畅将导致人们思考得更加深刻和抽象(Alter, 2013),无序环境下个体倾向于采用系统思维模式。此外,当个体感觉到周围环境有威胁时,也倾向于使用系统分析的思维模式。直觉启发思维和系统思维系统对秩序环境影响个体行为的解释各自有实验证据,两者看似是对立的,但我们认为这两种思维模式可能反映了无序引起个体自我控制感变化的两个极端。当无序引起个体自我控制感显著减弱(如无序引起威胁感)时,采用系统思维模式能尽可能的弥补这种控制感的降低,以增强自己对环境的适应;而当无序引起的自我控制感以及减弱到较低程度时,则采用直觉启发式思维加工处理信息。

4.6. 概念隐喻理论

在新兴的具身认知理论的基础上提出的概念隐喻理论认为,人类通过具身经验会产生隐喻思维,个体头脑中的某些抽象概念是通过感知觉经验和具体概念相互作用形成的(唐佩佩,叶浩生,杜建政,2015)。即人们可以用一个熟悉事物来理解另一个不熟悉事物,用具体事物去理解抽象概念。如用冷热这种以身体感受为原型的概念,发展出形容情感状态冷漠或热情的抽象概念(叶浩生,2010)。人类先天具有在环境中寻求一致性和可靠模式的倾向,身处整齐的环境中会发觉事物之间呈现出的明确规律性和某种约束性,而混乱环境则给人一种无法预测、杂乱无章的感觉。因此个体在身体与外界的互动经验中形成了有关整齐混乱的初始概念。个体将逐渐形成通过“整齐或混乱”的现实概念来理解“规则或无规则”的概念隐喻(郑凯,范玲霞,杨东,张庆林,2016)。因此在无序环境中,个体会感觉自己身处于无规律不安全的环境中,导致个体自我控制感降低。概念隐喻理论与上文提到的共同体知觉理论相似,都认为个体对有序与无序刺激会形成先验启发式的反应(郑凯,2016),是人的适应性发展行为。

4.7. 随机世界理论

Kotabe (2014)从个体认知方面对无序刺激影响行为和心理的原因提供了理论解释。他提出的“随机世界”模型认为感知到环境中的无序刺激会启动个体与随机性、运气、机会等有关的概念,个体的心理上会形成“世界是随机的”观念。这种想法可能导致个体认为自我对外界事物的控制力较低,这种缺乏控制感会让个体心理上产生威胁感,对之后的情感、判断和行为造成一定影响(如图3)。如自我报告的生命意义感降低(Heintzelman, Trent, & King, 2013),并更容易做出一些不道德行为(Bossuyt et al., 2016)。Chae和Zhu (2014)在“随机世界”理论明确提出之前,通过实验证明了暴露在无序环境中的个体在任务中更容易表现出自我调控失败。在其实验4中,在控制了全部被试血糖水平的情况下(要求被试实验前3小时不进食),实验者给处于无序环境中的部分被试喝加过葡萄糖的饮料,在随后的实验任务中,无序组中喝了带葡萄糖溶液的被试,在不可能完成任务(一笔画任务)中的成绩与有序组的差异消失,被试自我报告的控制感体验也有提高。说明给身体供能的葡萄糖有效补偿了个体在无序环境下消耗的认知资源,无序环境下自我控制感的削弱和个体认知资源的消耗是造成自我监控失败的原因——感知无序会威胁自我控制感从而影响坚持性行为,这与随机事件理论提出的理论机制相同。而恐惧是对威胁的一种情感性反应,当个体失去控制感而受到威胁时,会产生一种原始的“战或逃”反应,因此邻里间的无序混乱会提高居民对犯罪的恐惧和不安全感(Perkins & Taylor, 1996)。随机世界理论也为无序环境下个体创造力水平的提高提供了解释角度——在无序环境中个体自我控制力减弱,使个体的执行控制力降低,即自我约束感降低,进入到一种不受束缚的有创造力的流动状态,更容易别开蹊径,打破原有的传统思维,更容易喜欢和接受新颖产品(Vohs et al., 2013)。

Figure 3. “The world is random” model) (Kotabe, 2014)

图3. “随机世界”模型(Kotabe, 2014)

5. 总结与展望

尽管近几年,心理学领域对秩序感影响个体心理和行为的研究逐渐增多,但主要集中在理论解释和消费心理与行为研究方面,尚未有研究涉猎秩序感本身的机制,如负责加工秩序感的脑区和动态的时间加工进程等。未来研究可从以下四个方面展开,进一步探究人类感知到的秩序感。

5.1. 理论解释的整合与验证

对上述提到的秩序影响个体心理和行为的理论解释分析来看,理性人理论和目标导向理论都能很好的解释某一无序现象导致各种混乱行为的原因——即“破窗效应”现象。但是,个体是否只是因为观察到他人违规行为才做出不恰当行为的呢?有研究者做了相关的实验,将商店货架上的商品整齐有序或混杂无序的放置,让每个被试单独进去选购一定金额以下的商品,考察个体是否会违反消费者道德选购超额的商品,结果表明有序组与无序组存在显著差异(Bossuyt et al., 2016),表明个体是因为环境线索的刺激而自发做出某种行为。因此,理性人理论和目标导向理论对个体在感知无序时自我监控容易失败的一系列现象无法提供合理解释。“随机世界”理论能够解释秩序感对个体心理产生影响的原因和过程(Kotabe, 2014)。但共同体知觉理论的研究者认为“随机世界”模型没有考虑到秩序线索带有的社会功能,只单纯的分析解释了感知无序对个体心理上造成的影响,这种将个体的心理机制与社会行为完全分开的理论是不完善的,认为“随机世界”理论并不能完全解释社会学领域中的研究(O’Brien, 2014)。然而,社会知觉理论又过分的强调人类的社会适应性,完全从秩序的社会功能意义出发,但其本身对混乱无序造成的心理效应没有解释,忽视了个体在社会环境中的适应性行为也都是通过具体心理过程完成的。

从上述分析来看,研究者们从多个角度对秩序影响个体心理和行为的原因进行了理论分析,但每一种理论解释都存在优点和局限性,只能解释某一种或几种秩序影响个体的心理和行为现象,这在某种程度上会为后续的研究发现提供了更为丰富的解释空间。未来研究应该注重不同解释之间的整合和实验验证,构建更有概括性和解释力的模型。此外,目前尚缺乏结合生物机制的模型,未来研究可以将秩序影响个体心理和行为的神经机制与心理机制结合,提出有关秩序感的身心理论模型。

5.2. 秩序影响个体心理和行为背后的作用机制尚不清晰

以往秩序的研究侧重关注有序和无序对个体外在行为的影响,对秩序影响个体心理过程的认知机制研究并不多,机制尚不清楚。如上文提到的在无序或有序的环境下个体采用哪种思维方式,研究者尚未达成一致;以往研究者提出无序环境下个体认知资源损耗较多,这种认知资源是个体的工作记忆资源(保持、转换、抑制等)还是注意资源(警觉、保持、转移等),亦或是其他认知资源尚需要进一步区分;无序刺激影响了个体执行控制中的反应抑制能力,但对工作记忆、冲突适应、更新、转换等执行控制功能中的其他成分是否也会存在类似的影响效应还需要探究。此外,个体的秩序知觉与某因素(如自我控制感)的自动化联结程度强弱尚缺乏探究。最后,在无序环境下个体的创造力水平和接受新颖事物的能力虽然能够提高,但后续的学习、问题解决能力以及记忆能力在无序环境下是否受损害尚需要探究。

5.3. 秩序感的神经机制尚缺乏探究

自2008年起,许多心理学家探究了秩序(有序和无序)对个体心理和外在行为的影响,但到目前为止尚未有研究明确探究秩序感的神经生理机制。这可能源自于以往研究多采用现场物理环境启动或者想象启动的方式探究秩序(有序和无序)对个体心理或外在行为的影响,许多无关变量难以控制;此外,这种现场实验方法也难以满足目前测量某一心理过程神经机制的实验技术的参数要求,如空间分辨率高的fMRI技术和时间分辨率高的事件相关电位技术(ERPs)都要求有一定的试验叠加次数。最近,Kotabe,Kardan和Berman (2016)量化控制物理环境秩序图片(260张)和视觉结构秩序图片的空间和颜色特征,并将图片作为实验材料考察了两者对规则打破任务的影响。未来研究可以借鉴Kotabe等人的图片库或者建立标准化的秩序图片库(对图片的相关指标,如效价、唤醒度等做出匹配),借助fMRI技术考察负责加工秩序感的脑区,借助ERPs技术考察秩序感的时间加工进程。例如,Kotabe (2014)从理论上提出的无序环境会使个体心理上产生被威胁感,相关实验研究也发现个体在无序环境下自我报告的生命意义感降低(Heintzelman, Trent, & King, 2013),焦虑感上升(Alper, 2016),因此未来研究者可以应用fMRI技术测评对某刺激的厌恶程度在无序图片启动时脑区活跃程度是否比在有序图片启动时更加强烈,探究无序感是否会加深个体对某事物的负面情感卷入。本文作者采用ERPs技术,让被试被动观看有序和无序的物理环境图片以及视觉结构秩序图片3s,发现无论是物理环境无序图片还是视觉结构无序图片,相比于有序图片,在较晚期时间窗300~500 ms (P3)的诱发的位于后部电极点的平均波幅值显著更大(待发表)。晚期P3波代表对信息的语义解读(Luck, Woodman, & Vogel, 2000),主要反映新异性刺激的无预期加工或者工作记忆中情境更新和工作记忆存储。“随机世界”理论提出,无序图片相比于有序图片,是一种新异性刺激可能会启动个体一些关于随机、运气、机会等的概念和感知觉。因此,无序图片相比于有序图片诱发更大的P3波,可能反映了个体感知到的无序感。

5.4. 重视个体差异,区别调节变量的作用

以往研究发现,个人长期的生活习惯中对有序或无序的偏爱或其自身的某些人格特质,是混乱环境作用效果的调节因素。如范筱萌等人(2012)发现,长期居住在混乱生活环境中的被试往往伴随着较低的自我控制行为;个人的气质、人际关系、生活观等会调节混乱无序与负性情绪(如苦恼)之间的关系(Heintzelman et al., 2013; Ross, 2000)。此外,我们在日常生活中也常常发现,偏好于无序环境或无视某些规则的人会有更高的工作效率,而在有序的环境或规则比较严格的环境中反而会表现出不适应行为。因此,今后研究应探讨和分析一些可能影响有序或无序刺激与某一心理过程或行为的关系的调节变量,如社会风险倾向、个体的自我建构类型、对模糊的容忍度(Norton, 1975)、对完型和结构的需要(认知闭合需求,Neuberg & Newsom, 1993)、对保持一致的偏好(Cialdini, Trost, & Newsom, 1995)、以及年龄和性别,这些可能都与整齐或规范存在着某种关联,与有序或无序刺激存在交互作用。

基金项目

本文得到山东省自然科学基金(ZR2018BC065)和济南大学社科类校级一般项目(17YB22)资助。

NOTES

*第一作者。

#通讯作者。