1. 引言

斑石鲷(Oplegnathus punctatus),属鲈形目(Perciformes)、石鲷科(Oplegnathidae)、石鲷属(Oplegnathus),俗称斑鲷、花金鼓、黑金鼓,主要分布于朝鲜、日本、台湾岛及中国南海、东海、黄海等海域,属于温、热带近海沿岸中下层鱼类,喜栖息于岩礁或者珊瑚礁海域 [1] 。在自然海域中,斑石鲷自然资源较为稀少,常以垂钓获得,极少形成自然群体,没有明显的盛渔期,其肉质细腻、鲜美,富含丰富的胶原蛋白、多种氨基酸及不饱和脂肪酸,在日本料理中具有“刺身绝品”之誉,而且还具有治疗脾肾虚寒、产后腰痛、阴虚消渴等药效,鱼胆还可用于清热解毒、清肝明目 [2] [3] 。另外,斑石鲷体态优美,周身靓丽、鱼身光泽银纹,与黑褐色斑点结合,在灯光下发出梦幻般的色彩,因而也被称为“梦幻之鱼”,而且经济价值高(目前国内市场售价达230元/斤~350元/斤)。由此可见,斑石鲷营养、药用、观赏及经济价值极高,具有非常好的养殖发展前景。关于斑石鲷人工繁育及养殖技术方面的研究长期以来一直受到日本的关注,并取得了重大成果 [4] [5] [6] 。

近些年,由于我国海水鱼类资源过度开发利用、环境污染及生态破坏等问题严重,加快了海水鱼类资源的衰退,再加上近亲繁殖频繁,遗传多样性下降,造成了一系列种质退化现象,因此,鱼类种质资源的开发及改良尤为重要。斑石鲷作为海水养殖新品种,其生长快,抗逆性强,成活率高,饵料投喂无需驯饵,常规饲料与鲜杂鱼均可作为饵料供应,饵料转化率较高 [7] ,这对于弥补我国网箱养殖种类缺乏及工厂化养殖品种的筛选提供了新的思路。2014年,山东莱州明波水产有限公司首次成功培育出斑石鲷鱼苗,为国内规模化养殖创造有利条件。海南省三亚市也进行斑石鲷工厂化养殖,并取得成功 [8] 。目前,国内有关斑石鲷的基础生物学 [9] 、生长特性 [10] 、苗种培育 [8] [11] 、病害 [12] [13] 等方面的研究均取得了较好的成果。本文对养殖新品种斑石鲷生物学特征及繁育技术现状进行了归纳、概括,重点总结国内外斑石鲷繁育、仔稚鱼培育及养成等方面所取得的研究进展,并对存在的问题和进一步重点研究的相关主题进行探讨,以期为斑石鲷苗种规模化繁育技术进一步研发、推广提供资料。

2. 斑石鲷生物学特性

2.1. 形态特征

斑石鲷体延长而呈长卵圆形,侧扁而高。头小,前端钝尖。吻短,眼大,侧位。体长为体高的1.7倍,为头长的3倍。头长为吻长2.6倍,为眼径4.9倍。上颌达眼之前缘下方。颌齿愈合成鹦鹉喙嘴状,锄骨和腭骨均无齿。前鳃盖骨后缘具有锯齿。吻部无鳞,体被细小栉鳞,各鳍基底部均被小鳞;背鳍及臀鳍基底均具鳞鞘;背鳍单一,硬棘部和软条部间具缺刻头及体呈棕灰色,腹缘在腹鳍附近,臀鳍鳍条部基底均形成一钝角。背鳍XⅡ-16,臀鳍Ⅲ-13,胸鳍18,腹鳍I-5,尾鳍17,侧线完全,鳞约110个 [9] 。头及体呈棕灰色,全体密布有大小不规则黑色斑点(见图1)。

2.2. 生态习性

2.2.1. 分布

斑石鲷为温、热带沿近海中下层鱼类,一般生活在深度为20~100米的水域,在自然环境中,喜栖息在岩石、礁区或珊瑚礁中,幼鱼随着海藻漂移,最大体长可达86厘米。

2.2.2. 温度及盐度

斑石鲷养殖适温为13℃~30℃,最适水温为20℃~28℃,适宜盐度10‰~33‰ [14] 。在工厂化养殖过程中,水温一般保持在24℃~28℃之间,盐度在17‰~20‰,pH在7.3~8.5之间 [15] 。在流水养殖条件下,水温在30℃以下,盐度28‰~33‰;pH值为7.8~8.6 [11] 。

2.2.3. 溶解氧及氨氮

斑石鲷对溶氧(DO)的要求较高,当水体中溶解氧含量低于4.0 mg/L时,便会出现浮头、体色花纹变浅、发白及摄食减弱等不良现象,日平均增重只达到1.03 g,严重影响生长速度;而当养殖水体溶解含量高于4.0 mg/L以上时,生长较快,平均日增重2.26 g [8] 。因此,斑石鲷养殖过程中,适当的增加气石数量、加大换水量以达到较高的溶解氧含量,这对斑石鲷的快速生长具有一定作用。另外,养殖水体氨氮含量超过0.4 mg/L时,斑石鲷开始出现侧游,活动力明显较弱等不良现象 [8] 。

2.2.4. 食性及生长

斑石鲷典型的杂食性鱼类,以底栖无脊椎动物为主,鹦鹉喙的嘴具有锐利的齿,可咬碎贝类或海胆等坚硬之外壳。其仔稚鱼时期主要摄食轮虫、卤虫、枝角类及桡足类等。人工养殖过程中,可适当投喂鲜活小杂鱼、切碎的冰鲜鱼,也可投喂人工配合饲料。斑石鲷生长较快,养殖周期短,成活率高等特点。有研究表明,在适宜的环境条件下,35 g苗种经过10个月养殖,体重即可达到上市规格(500 g) [15] ;也有研究表明,斑石鲷养殖当年体重即可达到600 g以上,成活率可达到90%以上 [7] 。

2.2.5. 繁殖习性

斑石鲷性成熟时间较晚,一般需要6~7年。斑石鲷雄鱼发育成熟后,身上的斑纹逐渐变淡,口的周围变成纯白色。斑石鲷适宜的繁殖温度21.4℃~24.2℃,在日本父岛海域,斑石鲷可在3~5月份产卵;在日本歌山县,网箱养殖的斑石鲷产卵发生在6月份 [16] 。鹿儿岛县海域的斑石鲷产卵时间发生在4~6月份 [5] 。可见,在日本海域,斑石鲷产卵时期主要发生在3~6月份。

3. 斑石鲷繁育及苗种培育

3.1. 亲鱼的培育及产卵

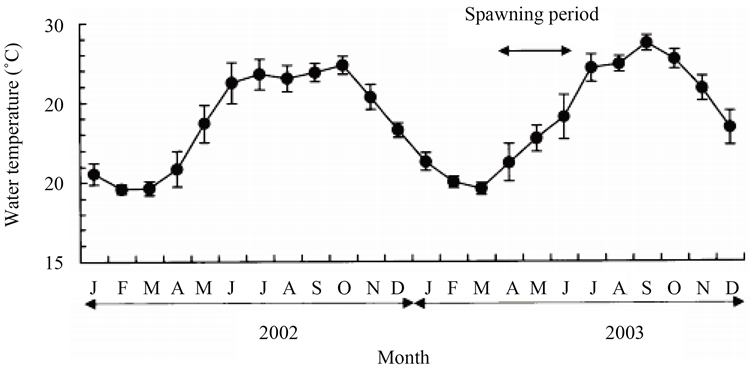

鉴于国内关于斑石鲷亲鱼繁育研究的报道基本上为空白,对此,以日本东京都小笠原父岛水产实验基地操作为例。2002年1~4月,通过岩礁域垂钓方式获得了9尾斑石鲷亲鱼(尾叉长43.4~59.1 cm,体重1.9~5.0 kg),于70 m3水槽中进行培育,每日换新鲜海水4次。亲鱼主要投喂磷虾类、乌贼类、竹夹鱼等饵料,每周投喂4~5次进行亲鱼培育,培育水温见图2。2003年4月,亲鱼开始自然产卵,在亲鱼水槽表层排水口处安置493 um的收集网(100 cm × 100 cm × 50 cm),过滤收集表层水中的卵,成功获得了受精卵,此外,研究中发现,在产卵水温23.0℃~23.9℃之间,斑石鲷产卵量及上浮卵率达到最高;21.0℃~21.9℃产卵量及上浮卵率最小(见图3) [6] 。Park等也通过自然采捕的方法获得繁殖期亲鱼(全长24.5~26.7 cm),采用干法人工授精成功获得了受精卵 [17] 。熊井等 [18] 通过延长日照和升温的协同处理2个月,斑石鲷可在2~3月早期成功产卵,上浮卵率为15.1~97.5,平均82.5。目前,斑石鲷研究较为成熟的日本均采用野生捕捞、亲鱼培育、自然产卵的模式获得受精卵 [19] [20] [21] 。

Figure 2. Changes of water temperature for breeding tank of spotted parrot fish broodstock from 2002 to 2003

图2. 2002~2003年斑石鲷亲鱼培育水温变化(川辺勝俊,2007)

Figure 3. Egg production and the rate of buoyant egg under different water temperature of spotted parrot fish broodstock breeding

图3. 斑石鲷亲鱼不同产卵温度下,斑石鲷产卵量及上浮卵率变化(川辺勝俊,2007)

3.2. 杂交

斑石鲷和条石鲷为同一属鱼类,而且具有类似的栖息习性、产卵期及产卵时间 [22] [23] ,这为杂交育种提供了最基本的条件。有研究表明雄性斑石鲷染色体数47,核型为2n = 1m + 2sm + 44t,臂数NF = 50,雌性斑石鲷染色体数48,核型为2n = 2sm + 46t,臂数NF = 50,雄性具有异形性染色体且染色体数目比雌性少一条,性别决定类型符合X1X1X2X2/X1X2Y [24] 。与同属的近缘物种条石鲷Oplegnathus fasciatus的核型报道相似 [25] [26] 。鱼类杂交育种中核型越相近,杂交成功率越高 [27] 。由此可见,斑石鲷与同属的条石鲷的杂交育种在细胞遗传学上具有可靠的理论基础。此外,末吉,摩耶子等 [28] 在日本长崎市半岛沿岸捕获到了野生的斑石鲷和条石鲷的杂交后代;Kwun等在韩国南部海域也有同样的发现 [29] ,其杂交后代体表同时具备了黑色条带及圆斑点(图4)。

2007年,Shimada等 [16] 开展了相关的杂交试验,在水温21.4℃~24.2℃条件下,通过人工授精获得了O. fasciatus (♀) × O. punctatus (♂) (配对组1)及O. punctatus (♀) × O. fasciatus (♂) (配对组2)的受精卵,结果表明组1卵上浮率91.4%,胚胎发育率70.8%,孵化率46.7%;而组2卵上浮率72.4%,胚胎发育率70.8%,孵化率83.8%,可见,在人工授精的模式下,成功获得了斑石鲷和条石鲷的杂交后代,而且O. punctatus (♀) × O. fasciatus (♂)的配对组合更优。

3.3. 胚胎发育及仔稚鱼形态特征

斑石鲷受精卵为透明,圆形浮性卵,卵径为1.009~1.095 mm,并含有一个油球,直径为0.2519~0.2561 mm,在海水中为自然悬浮状 [4] [6] [9] 。在水温(22 ± 1)℃,pH 8.0~8.2,盐度29‰ ± 0.5‰的条件下进行孵化,历经32 h孵化出膜,初孵仔鱼全长3.49 ± 0.12 mm,卵黄长径0.85 ± 0.12 mm,短径0.37 ± 0.03 mm,油球径0.22 mm左右,胚胎发育时序见表1 [9] 。胚胎发育及仔稚鱼形态见图5。初孵仔鱼卵黄囊较大,背腹鳍褶清晰可见,仔鱼体侧、背部以及油球部均分布着辐射状星形黑黄色斑点,口和肛门关闭。4日龄仔鱼(3.53 ± 0.52 mm TL)开口、肛门与外界相通,胸鳍延伸至第二体节。12日龄仔鱼(4.62 ± 0.26 mm TL)尾部鳍条开始形成,身体背腹侧的辐射状黑黄星斑消失,在其背部及腹侧形成8~10个点状色斑,肛门位于身体的1/2处。15日龄仔鱼(7.24 ± 0.78 mm TL)脊索开始弯曲,背鳍、臀鳍鳍条出现,鳍褶开始退化。22日龄仔鱼(12.40 ± 0.28 mm TL)鳍褶消失,各个鳍分离,背鳍硬棘5个,软鳍条16个,腹鳍硬棘1个,软鳍条4个,臀鳍硬棘3个,软鳍条7个,此时在鱼体表色素开始沉积,在身体两侧的皮肤中,已经出现离散分布的黑色圆斑点。30日龄稚鱼(17.30 ± 1.06 TL)各个鳍开始黑色素附着,体圆形斑点进一步增多,牙齿、鳞片出现。35日龄幼鱼(23.30 ± 2.33 TL)各鳍发育完善,体表及鳍均匀分布着许多圆形斑点,斑石鲷特有的体色及花纹形成 [17] 。

Figure 4. The natural hybrid fish between O. fasciatus and O. punctatus

图4. 条石鲷和斑石鲷的天然杂交种(末吉,摩耶子,2009)

Table 1. Development time of embryos O. punctatus

表1. 斑石鲷胚胎发育时序

3.4. 仔稚鱼培育管理

日本培育斑石鲷苗种的技术工艺已经较为成熟,以2006年小笠原父岛水产实验基地单次苗种培育过程为例进行简要说明(初孵仔鱼全长3.5 mm至40日龄全长20.83 mm幼鱼,成活率41.5%,畸形率4.3%):培育池为10 m3的角型恒温水槽,培育水温21.1℃~25.9℃;培育用水经过沙虑、紫外线杀菌处理。日换水量在0~2日龄为430%,3~13日龄为250%,14~23日龄为290%,24~30日龄为480%,自31日龄到苗种培育结束时,换水量达到500%。培育期间添加海水眼点拟微球藻Nannochloropsis oculata,一日三次,每次40 L (7:00,12:00,17:00,1500万细胞/ml)。应用37 W荧光灯对养殖期间光照进行控制,0~2日龄时,光照时间为8:00~17:00,强度为200~500 lx,随着仔鱼生长发育,光照时间延长为8:00~21:00,强度为1000~3500 lx。仔鱼开口及开鰾期间,及时去除水面油膜,保证仔鱼生长存活。为防止养殖水体水质及底质恶化,定期清理残饵及粪便。饵料系列:3~34日龄,投喂浓缩淡水小球藻及海洋酵母强化的S型褶皱臂尾轮虫Brachionus rotundiformis,一天2次(8:00,14:00,15~20个/ml),13日龄(平均全长5.7 mm)开始投喂卤虫无节幼体Artemia sp,每天2次(10:00,15:00),自30日龄起,每天投喂4次(8:00, 11:00, 14:00, 17:00),配合饲料自24日龄(平均全长11.2 mm)开始添加,1小时一次,少量多次投喂,从31日龄开始,配合饲料投喂变为1天6次,32日龄(平均全长15.3 mm)增加投喂冷冻桡足类 [19] 。

仔稚鱼生长特性:王雨福等 [9] 对斑石鲷早期发育阶段的生长规律及重要器官的异速生长模式进行了研究,结果表明斑石鲷全长、体质量与日龄的关系均符合Cubic函数,随日龄的生长曲线表现为S型。斑石鲷全长和体质量的生长可分为3个阶段:0~21日龄,缓慢生长阶段,生长速度为0.155 mm/d,21~35日龄生长速度大幅度提高为0.794 mm/d,35日龄之后,进入幼鱼快速生长阶段,生长速度为1.455 mm/d,而且斑石鲷仔稚鱼的头长、眼径、吻长、口裂、体高、尾鳍长等形态指标均存在异速生长现象。

3.5. 苗种养成

目前,国内斑石鲷苗种养成主要是工厂化养殖模式,而且取得了较大的进展。以钟鸿干等 [11] 流水养殖研究为列。一般采用圆形(直径6.74 m,池深80 cm)或切去四角的长方形(池深1.2 m~1.5 m,规格12 m2~36 m2)水泥池,具有独立的进排水及排污系统。应用鼓风机和散气石供气,散气石密度为1.5个/m2。养殖用水为地下深水井和海水二级砂滤水,经过过滤、消毒及灭菌等处理。养殖水温22℃~30℃,盐度在15‰~33‰,pH 7.3~8.6,氨氮0.3 mg/L以下,溶解氧保证4.0 mg/L以上。养殖密度:根据斑石鲷的生长情况进行调节,放养密度见表2。

投喂策略:采用进口海水鱼专用配合饲料(粗蛋白 ≥ 48.0%,粗脂肪 ≥ 10.0%),每日投喂1~2次,投喂量根据养殖气温、水温、鱼状态、水质条件等实际情况进行调节,日投喂量占鱼体重的1%~4%。养成过程中定期添加复合维生素免疫多糖、EM菌等添加剂或免疫增强剂,以提高鱼体的免疫力。

养殖效果:体长7 cm~8 cm的斑石鲷苗种2000尾,经过近178天的养殖,成活率达到85.1%,日增重2.69 g,期间共投喂饲料789.3 kg,增重813.7 kg,饵料系数为0.97。

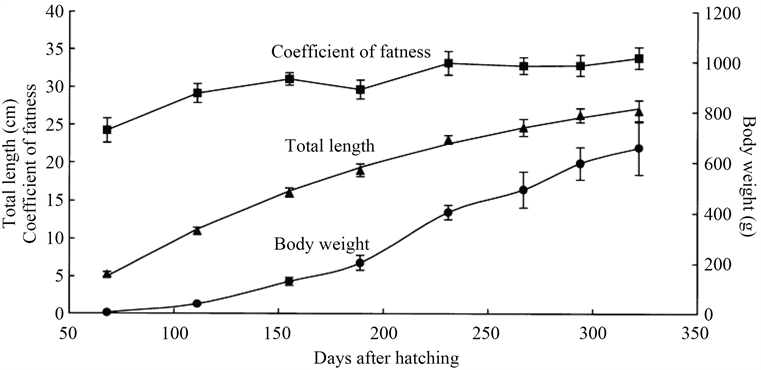

2003年,日本小笠原父岛水产实验基地开展了斑石鲷高密度苗种养成研究 [30] ,其中苗种为养殖68日龄的幼鱼,规格为全长5.3 ± 0.3 cm,体重3.6 ± 0.7 g,肥满度24.2 ± 1.6。养殖期间水温20.3℃~29.6℃,68~120日龄投喂日本鲷鱼稚鱼用配合饲料(粗蛋白 ≥ 54.0%,粗脂肪 ≥ 4.0%),121日龄至养成321日龄投喂日本鲷鱼育成配合饲料5P-7P (粗蛋白 ≥ 48.0%,粗脂肪 ≥ 3.0%),68~222日龄每日投喂2次,223~321日龄每天投喂1次,按鱼体重的1%~3%进行饱食投喂。根据斑石鲷生长情况进行养殖池及密度调整(表3、表4),密度调整时斑石鲷规格参数见图6。

Table 2 . The stocking density of O . punctatus

表2. 斑石鲷放养密度

Table 3. The aquaculture pond specification during the different developmental stage of O . punctatus

表3. 不同养殖阶段斑石鲷养殖池规格

Table 4. The stocking density of O . punctatus

表4. 斑石鲷放养密度

Figure 6. The change of quantitative parameters during the rearing of spotted parrot fish

图6. 斑石鲷养殖过程中规格参数变化

养成效果:经过321天的养殖,斑石鲷全长26.8 ± 1.5 cm,体重659 ± 106 g,成活率94.0%,饵料转化率为1.67。综上可知,斑石鲷在人工养殖条件下,生长速度快,成活率高,饵料利用效率高,当年即可达到上市规格,是一种养殖效果非常出色的新品种。

3.6. 病害及防治

斑石鲷常见疾病有烂身病、肠炎病和小瓜虫病等。烂身病主要表现为背鳍、腹鳍靠近头部处溃烂,通常可使用2 ppm诺氟沙星和0.5 ppm~1 ppm利福平可有效治疗;肠炎病主要表现为白便,此时应较少投喂,加大换水量,保证饵料的新鲜度,外加0.5 ppm~1 ppm土霉素和0.5 ppm~1 ppm利福平可治愈;小瓜虫病爆发可引起斑石鲷大量死亡,主要表现为翻转、蹭壁,运动缓慢,食欲下降等,严重时鳃丝失血、肿大粘液增多,体色发白。晚间10点用药,可用150 ppm甲醛和1 ppm碘合用药浴2~3小时,药浴时注意观察鱼体反应,同时配合倒池、减少投喂、加大换水量等措施 [11] 。另外,范超等在斑石鲷苗种培育过程中,幼鱼爆发大规模死亡,发现病鱼呼吸急促,活力差,体表和鳃丝上附着有大量的卵圆形寄生虫。提取 DNA,经序列测定和比对,鉴定为眼点淀粉卵涡鞭虫,其可以感染斑石鲷并导致鱼苗的大量死亡,应引起高度重视 [31] 。

4. 存在问题

斑石鲷作为我国养殖新品种,繁育技术方面的研究仍然处于起步阶段,虽然2014年,山东莱州明波水产有限公司首次突破人工繁育,但仍存在诸多问题需深入研究。

4.1. 斑石鲷繁育技术开发

斑石鲷性成熟时间较长,有关繁殖特性及生物学方面研究匮乏,严重制约了斑石鲷的苗种繁育工作的开展。

4.2. 斑石鲷仔稚鱼及幼鱼营养需要及配合饲料的研究

有研究表明斑石鲷在400 g左右是会出现生长停滞期,分析认为斑石鲷为杂食性鱼类,可能生长发育到一定的阶段对植物蛋白需求量较大,在野生条件下,可以摄食海藻及青苔加以补充,而在人工养殖的条件下,一般投喂饲料动物蛋白含量高,可能会因缺少植物蛋白的摄取而影响生长发育 [15] 。因此,加强对仔稚鱼及幼鱼的营养学研究,全面了解其营养需求及摄食机制是解决人工配合饲料研制和苗种大规模养殖的关键所在,这方面的研究仍然匮乏,是今后研究急需解决的问题。

4.3. 养殖模式开发及养殖配套技术研究

目前,斑石鲷工厂化养殖技术已经开展,最新养殖模式-离岸大型浮绳式围网立体养殖是近年来迅速发展起来的一种新兴发展的生态型养殖模式,由于具有养殖面积大、鱼类活动空间大、养殖环境更近自然和养殖对象品质更近生态而备受关注。斑石鲷典型的杂食性鱼类,是一种恋礁性鱼类,可以进行大型围网养殖,发展休闲垂钓业;另一方面其鹦鹉喙的嘴具有锐利的齿,具有清除围网附着物能力,因此,也是大型围网混养的优良品种。而且斑石鲷在烟台明波浮绳式围网和管桩式围网养殖试验也取得了良好的效果,但就不同养殖模式及养殖过程中的技术要点仍需进行系统性研究。

基金项目

中国水产科学研究院基本科研业务费资助(2017HY-ZD0608, 20603022015005);青岛博士后应用研究项目(Q51201611);江苏省国家长江珍稀鱼类工程技术研究中心培育点(BM2013012)和国家海水鱼产业技术体系(CARS-47-G24)共同资助。

NOTES

*通讯作者。