1. 引言

1.1. 发展现状

量子保密通信是以量子态为信息载体,利用量子纠缠效应、量子叠加等量子力学基本原理进行信息编解码、操纵控制和安全传输的一种新型通信方式。量子通信结合了量子论和信息论,在物理领域内利用量子力学基本原理进行高效率高安全的通信,具有区别于经典通信依赖数学计算复杂性的物理安全性;在通信领域内基于量子隐形传态、量子不可克隆等量子特性,利用量子测量等方法实现通信双方的信息交流。如图1所示,一个量子通信模型中量子信源产生信息,量子编码器将经典信息转化为量子比特,以量子态的形式加载信息,随后通过调制使量子信号能够适应量子信道传输。通信过程中,需要借助经典信道进行辅助信息的交换,接收方收到信号后,经过解调、译码等一系列操作使量子信宿能够接收信息。

目前,量子通信中应用最为广泛的技术便是量子密钥分发(Quantum Key Distribution, QKD),以量子密钥分发为核心的量子保密通信技术逐步走向成熟,商用产业化得以实现,实用性得到了很好的检验。1984年,美国IBM的Bennett、加拿大Montreal大学的Brassard提出了BB84量子密钥分发协议,这是第一个量子通信协议,协议中量子信道传输量子密钥,经典信道传输用于基矢比对测量、窃听检测的大量辅助信息,最终通信双方可以50%的概率成功获得随机共享的密钥 [1]。量子密钥分发的安全性基于概率统计,通过抽样分析测量部分量子态来判断是否存在窃听,若有窃听,则放弃已有通信结果;若无窃听,则保留已传输的密钥。通信过程中,若窃听者进行拦截再发攻击就会有75%的概率得到正确传输结果,通信双方间的错误率会达到25%。量子密钥分发产生随机密钥后,可用于经典通信模式,即发送方利用共享的随机密钥加密信息,通过经典信道传输后由接收方解密读取,因此,量子密钥分发不能直接用来传输机密信息。

量子密钥分发无法突破经典通信模型,科研工作者们便提出了量子安全直接通信,以实现机密信息的直接安全传输。量子安全直接通信(Quantum Secure Direct Communication, QSDC)是用量子态加载信息,综合利用纠缠粒子的关联性和非定域性等量子特性以及海森堡测不准原理、不可克隆定理等量子力学基本原理,借助量子信道安全无泄漏地直接传输机密信息的一种量子通信技术。量子安全直接通信通过建立量子信道可直接传输机密信息,无需事先生成密钥,只在安全性检测、出错率估计时需要少量经典信息交换。机密信息加载于量子态前,通信方就应判断出是否存在窃听,若有窃听,则放弃此次通信过程;若无窃听,就开始传输机密信息。由此可见,量子安全直接通信也可产生随机密钥,实现量子密钥分发的功能,但量子密钥分发只能产生不涉及任何机密的随机密钥。

2000年,清华大学龙贵鲁、刘晓曙将大数中心分布定理推广到量子体系,首创了量子数据块传输与分布传输方法,提出了第一个基于EPR纠缠光子对的两步高效量子通信方案,可解决通信过程中的信息泄漏难题 [2]。2003年,龙贵鲁、刘晓曙和北京师范大学的邓富国首次阐明了量子安全直接通信的定义、构造原理,提出了结构含义更完整的基于EPR纠缠光子对的两步QSDC方案 [3]。2003年,邓富国、龙贵鲁提出了基于单光子序列的量子一次一密直接通信方案,也称量子一次一密(quantum one-time pad)方案或Deng-Long-04 (DL04)方案,该方案将未知量子态的不可克隆性融于一次一密加密体系,给出了QSDC需要满足的条件并阐明了其物理机制 [4]。早期的两个典型方案给出了量子安全直接通信的构造原理和安全判据,为QSDC的进一步发展奠定了坚实的理论基础。

随后几年,QSDC理论研究日益成熟完善,涌现出了很多基于单光子、纠缠粒子的新型QSDC方案,与此同时,QSDC系统在有噪、攻击条件下的安全传输逐渐成为了其发展的关键制约点。2007年,曲阜师范大学满忠晓等人分析了延边大学金星日等人提出的一种基于GHZ态的三方QSDC方案的安全性,发现窃听者依据公开信息可得到部分机密,因此给出了改进方案 [5]。2008年,北京邮电大学高飞等人研究分析了一种双向QSDC方案在不同攻击下系统的安全性问题,指出窃听者可利用公开的经典信息获取机密的部分内容 [6]。2009年,福建师范大学林崧等人提出了通过PNS攻击双向QSDC系统的方法并对方案进行了适当改进 [7]。2011年,南京大学顾斌等人首次研究了噪声条件下具有身份认证、基于密集编码的QSDC方案 [8]。2012年,北京邮电大学黄伟等人提出了基于量子加密的容错QSDC方案,方案在一定程度上可抵抗集体噪声 [9]。2014年,北京大学安辉耀等人研究了基于稳定子码的在噪声信道中的QSDC方案,该方案可对单量子的相位和比特错误进行检错纠错,降低通信误码率 [10]。2015年,龙贵鲁研究了噪声环境下的量子安全直接通信 [11]。

在国内量子安全直接通信发展日趋成熟的同时,国外也逐步展开对量子安全直接通信的研究。2002年,德国Westfälische Wilhelms大学的K Bostrom、T Felbinger提出了“乒乓”(ping-pong)通信方案,其在第一轮传输中没有安全性检测,但后来被证明是不安全的 [12]。2004年,韩国高等研究院Nguyen等人提出了一个可实现双向通信的QSDC方案 [13]。2006年,韩国信息安全技术中心Lee等人提出了一个可实现身份验证的QSDC方案,此方案后来被证明易受攻击,应通过阻止认证者获得信息的方法来增强安全性 [14];意大利Melbourne大学的Tombesi等人实验验证了简化版的DL04方案 [15]。2008年美国Cornell大学Stefano Priandola,Samuel L. Braunstein和Stefano Manici、Seth Lioyd提出了一个使用连续变量的QSDC方案 [16]。2010年,Cornell大学Ola M. Hegazy、Ayman M. Bahaa-eldin和Yasser H. Dakroury提出了基于纠缠态和超密集编码的QSDC方案 [17]。2015年,乌克兰国际航空大学Sergiy Gnatyuk、Tetyana Zhmurko和波兰Bielsko-Biała大学的Pawel Falat为QSDC方案提供了一种效率加速思想,基于三元伪随机序列和有限域上的相关转换对ping-pong协议进行量子安全放大,既可增加方案安全性,又可提升通信速率 [18]。2016年,巴西Federal do Ceará大学AntoônioGeovan De Araújo Holanda Guerra、Francisco Franklin Sousa Rios和Rubens Ramos提出了利用连续相干态的数字信号、模拟信号的QSDC方案 [19];同年,伊朗Imam Reza国际大学Milad Nanvakenari、Monireh Houshmand提出了基于四粒子群态的高效QSDC方案,方案可实现认证功能 [20]。

此后,量子安全直接通信理论研究不断提升发展,思想理论极限得到突破,随着技术条件的持续升级,研发重点从理论研究逐步转向了实验验证。2016年,山西大学肖连团等人利用简化频率编码的方法实验实现了DL04方案 [21]。2017年6月,中国科技大学和南京邮电大学联合实验,郭光灿等人首次利用量子存储,成功产生、传送、储存、编码了纠缠光子,检测了量子信道安全性,基本实验实现了基于纠缠的QSDC方案。以此为基础,可进一步开展百公里以上远距离的QSDC实验研究,为实现基于卫星的星地长距离通信和全球化量子安全直接通信网络奠定基础 [22]。2017年11月,清华大学与南京邮电大学合作,张巍、朱峰、盛宇波和黄翊东等人首次在500米环形光纤中实验实现了QSDC,理论分析证明了凭借当前实验条件可验证相距几十公里双方通信的可行性,量子安全直接通信在实用化进程中取得了突破性进展 [23]。

1.2. 通信原理

经典保密通信系统中,一次一密(one-time pad)加密体系是唯一用信息论相关理论被证明为绝对安全的。该体系中,每次通信密钥只能使用一次且长度应等于待加密的明文。系统中,窃听是无法避免的,但窃听只能获得加密后的操作结果,无法获取加密前的信息,窃听者不会同时拥有加密前后的结果,因此无法获得密钥,也就无法得到机密操作信息。通信过程中,合法通信双方间的共享密钥对窃听者而言是完全随机的,这可保证加密体系的安全性。

量子安全直接通信在物理原理上具有可行性,其安全原理类似经典一次一密加密体系。通信时,对系统的初始量子态进行不改变测量基矢的幺正操作,即编码机密信息,随后可进行信息传送。传输过程中窃听会得到操作后的量子态,但因不知系统初态,就无法读取量子幺正操作信息,机密就不会泄露。此外,用于量子通信的量子态不仅仅是一组基矢的本征态,在多组基矢的本征态综合排列后,窃听者准确读取操作后量子态信息的难度会增大,这从物理原理上保证了量子安全直接通信的安全性。

量子安全直接通信可直接传输机密信息,必须具备在信息泄露前就能判断出信道是否安全和有无窃听存在的能力。数据的块状传输保证通信双方可进行基于随机抽样统计的安全性分析,若存在窃听,窃听行为在分析结果中会有所体现,应放弃传输机密;若不存在窃听,则通过分布传输可保证量子幺正操作加载的机密信息不会泄露。合法的接收者应具备直接读取机密信息的能力,不能依赖于任何经典辅助信息。

判断一个量子通信方案是否是真正的量子安全直接通信时,关注点应落在方案是否能直接安全传输机密而不发生泄露上。因此,邓富国、龙贵鲁等人提出了Deng-Long判据 [3] [4] 用于进行辅助判断:

1) 借助量子信道传输量子态,只在安全性分析、出错率估计时需要少量经典信息交换,接收方可直接读取加载在量子态上的机密信息。

2) 窃听只能得到与机密信息无关的随机结果。

3) 通信双方在加载机密前就能判断出是否存在窃听。

4) 量子信息数据以量子态为载体,必须保证块状传输。

1.3. 研究意义

量子安全直接通信的理论研究与实验应用融合发展,取得了一系列成就。

与经典通信模式和量子密钥分发相比,量子安全直接通信具有很多发展优势,研究意义颇深。

1) 根据不可克隆定理,测量会造成量子态坍缩且量子通信没有电磁辐射,因此窃听或探测就无法进行,这使得量子安全直接通信具有高保密性、高安全性。将量子安全直接通信与经典加密相结合,可进一步提高通信安全,为保密需求极高的国防、军事等相关领域提供强有力的技术保证。

2) 量子安全直接通信线路时延低,信息传输率高,能很好地突破经典通信技术存在的物理极限,适合于某些紧急情况下的机密信息传输,可防止抵赖与造假行为。

3) 量子安全直接通信系统不依赖空间环境,也无关传播媒介,通信具有稳定的抗干扰能力和极强的传输能力,实际应用于条件恶劣、环境复杂的区域时会有较好的适应能力。

4) 目前光纤通信技术不断成熟扩大,量子安全直接通信可基于光纤系统实现实用化发展。为满足实际通信需求,量子安全直接通信必将成为未来量子通信研究的主攻方向,可带动全球量子通信产业化、网络化高速发展。

5) 相比于量子密钥分发,量子安全直接通信直接传输机密无需密钥生成,通过减少经典信息交换可降低复杂性,同时基于纠缠态的通信方案成倍地提高系统通信容量,现实通信速率会大大提升,这为未来进一步探索全球量子化通信技术的应用奠定了基础。

6) 国内外对量子安全直接通信的研究探索由浅渐深,由理论支撑逐步转向实验验证,进而可实现实用化、网络化、商业化的综合发展。

2. QSDC典型方案分析

2.1. 两步量子直接通信方案

2003年,邓富国、龙贵鲁和刘晓曙等人基于密集编码(quantum dense coding)提出了两步量子安全直接通信方案(two-step QSDC protocol) [3],具体流程如图2所示。

信息发送方、接收方分别为Alice、Bob。

1) 准备阶段

Alice制备N个初始态都相同的EPR光子对,状态可处于4个Bell态之一,例如都处于量子态

。Alice选择每一个纠缠光子对中的A光子,按顺序构成序列

,剩下的B光子按顺序构成检测序列

。

2) 安全检测

Alice将检测序列

发给Bob,Bob接受后随机抽取一些光子进行非对易基矢测量,随后将记录的抽样光子位置、基矢信息与测量结果告诉Alice,由Alice进行测量比对。若出错率高于某一阈值,则

序列传输不安全,Alice与Bob应放弃已有传输结果。若传输安全,用于安全检测的光子就被消耗掉了,两光子序列分别变为

和

。

3) 机密编码

信道安全后,Alice选用量子幺正操作

加载机密信息。窃听者Eve无法读取操作信息,监听跟随机猜测的结果完全一样,机密不会泄露。加载机密信息时,Alice在

序列中还要随机选取一些光子加载用于下一次安全检测的随机编码,具体规则如表1所示。

4) 机密收发

Alice将编码后的信息序列发给Bob,Bob进行联合贝尔基测量可读取Alice加载的机密信息。此外,Bob还应通过比对Alice的随机编码分析出错率,判断第2次传输的安全性以确定是否需要进行纠错等后续处理。

通信过程中,利用块状传输可保证检测序列的安全性,检测序列安全是机密信息安全的前提;分布传输可保证窃听者不能同时拥有携带信息的两部分,因此窃听不会导致机密泄露。系统安全性检测可用来判断是否存在窃听,检测过程中需要存储光子序列,对实验技术的要求很高,可用光学延迟技术代替,以防部分量子态未发送完而导致信息泄露。在噪声条件下,也可利用纠缠纯化或冗余编码等方法直接传输信息。

2.2. 一次一密——DL04方案

2004年,邓富国、龙贵鲁首次将块传输方法用于一次一密加密体系,提出了第一个基于单光子量子态序列的量子一次一密直接通信方案 [4],具体流程如图3所示。单光子态在实验上更易制备、更易测量,方案更具实用性。

1) 准备阶段

信息接收方Bob制备N个单光子态构成的序列S,单光子随机处于4个量子态

之一。

2) 安全检测

Bob通过量子信道将光子序列S发给Alice。Alice随机选择两个基矢

和

对抽样选取的一些光子进行测量。随后通过经典信道将挑选的光子信息、测量基矢、测量结果告知Bob,Bob比对自己的光子制备情况进行安全性分析并将结果告知Alice。若光子比对出错率高于某一阈值,则序列S的传输不安全,应放弃通信,否则表明传输安全。

Table 1. Encoding rule of secret information

表1. 机密信息编码规则

3) 机密编码

Alice对机密信息“0”采取单位操作

,即光量子态保持不变;对机密信息“1”采取

操作,在一组正交基矢内反转量子态,即:

,

,

,

。

幺正操作

和

可使基矢

和

中的两个本征态两两间转变或不变,具有操作不改变基矢的特点。编码时,Alice还需随机选取一些位置的光子加载用于安全性检测的随机编码。

4) 机密收发

Alice将编码后的序列发给Bob,Bob根据制备信息选择正确的基矢进行单光子测量,读取Alice传输的机密。Alice公布随机编码的位置和操作信息,Bob可通过比对分析出错率以判断第二次传输是否安全。

数据块状传输利于安全性检测,分布传输可确保机密不泄露。量子一次一密直接通信方案明确给出了基于单光子的量子安全直接通信设计要求:1) 加载机密信息前必须进行窃听检测,确保安全后才可传输信息。2) 信息数据必须块状传输,便于抽样进行窃听概率统计 [4]。

3. QSDC最新进展研究

3.1. QSDC理论方案研究

现有量子安全直接通信方案根据加载信息的载体不同,可大致分为两类,一类是基于单光子的QSDC方案,另一类则是基于纠缠粒子的QSDC方案。信息载体不同使得方案的安全性、有效性、实用性均有一定程度的差异,引领着量子安全直接通信在不同方向的发展。

最早提出利用单光子作为信息载体的安全直接通信方案是2003年邓富国、龙贵鲁等人提出的一次一密QSDC方案,该方案可利用块传输、分布传输方法保证通信安全 [4];此后,有关单光子的QSDC理论方案逐步成熟完善,得到了一定程度的发展。2007年,王剑等人利用单光子序列的顺序重排提出了多方控制的QSDC方案,在所有控制方都同意的情况下,接收方才可读取机密信息 [23];同年,邓富国等人提出了基于单光子的经济型QSDC网络方案 [25]。2008年,北京邮电大学王天银等人针对王剑等人提出的多方控制QSDC方案的缺陷,提出了改进方案并分析发现其能抵抗一种新的伪信号替换攻击 [26]。2009年,南京信息工程大学刘文杰等人提出了基于互认证的三维单光子QSDC方案,通过定义特定的酉算子与非正交测量基可使系统信息传输率很高 [27]。2012年,西安电子科技大学刘丹等人提出了利用极化单光子和EPR纠缠对的QSDC方案,其中极化单光子用于身份认证、检测是否存在窃听,EPR纠缠对用于传输机密信息 [28]。2013年,西安电子科技大学易运晖等人提出了基于单光子的随机多元基QSDC方案,利用单光子的随机多元基偏振校正方案,可完成各个偏振角度误差的补偿,通过延时可解决多态协议匹配率低的问题,方案保密性更好,通信距离更远 [29];北京邮电大学孙越等人提出了基于单光子态自避错传输的QSDC方案,可一定程度上抵抗信道中的联合噪声 [30]。在基于单光子的量子安全直接通信方案兴起不久,方案逐步由简单利用单光子编码信息向利用单光子顺序重排、单光子高维度、高容量发展转变,这使系统中有关单光子的信息得到了最大化利用,在实现安全直接通信的基础上,还可实现复杂的身份认证,防止中间人攻击。但单光子编码机密信息的容量较低,会导致系统的通信效率低下,因此在2010年之后基于单光子的QSDC理论方案提出较少,研究逐步转向基于单光子的实验验证方面。

目前大多数QSDC方案是基于纠缠态的,这也是最早提出的完整的两步QSDC方案所采用的量子态。2005年,北京师范大学王川等人提出了高维度系统超密集编码QSDC方案 [31] 和基于多粒子系统的多步QSDC模型 [32]。2006年,满忠晓等人提出了利用GHZ态和纠缠交换的QSDC方案 [33]。2007年,河北师范大学闫凤利等人提出了一种利用量子隐形传态技术实现的QSDC方案,通过Controlled-NOT (CNOT)门、本地测量和经典通信交换可安全地传输机密信息;满忠晓等人提出了基于量子纠缠转移技术的双向QSDC方案,两个合法通信方可同时交换机密信息 [34];王剑等人提出了利用GHZ纠缠态实现的多方控制的QSDC方案 [35]。2008年,林崧等人提出了基于χ型纠缠态的QSDC方案,方案利用密集编码技术可提高通信效率 [7]。2011年,北京师范大学王铁军等人首次提出了基于光子对两自由度超纠缠Bell态的高容量QSDC方案 [36]。2013年,江西师范大学徐越等人提出了基于4粒子纠缠态的QSDC方案,携带机密的粒子无需在公共信道上传输 [37]。2014年,北京邮电大学徐淑奖等人提出了基于二粒子的Grover搜索算法特性的QSDC方案,方案安全性较高 [38]。2015年,天津工业大学孔令浩等人提出了基于双向量子隐形传态的双向QSDC方案,方案无需传输携带机密的量子比特,系统安全性有所提高 [39]。2016年,西北大学曹正文等人提出了基于Bell态粒子和单光子混合的QSDC方案,方案的编码规则会导致部分信息泄露 [40],2017年,南京信息工程大学刘志昊等人通过稍加改变编码规则提出了改进方案,可保证信息的高效安全传输 [41]。2017年,解放军理工工程学院翁鹏飞等人提出了基于d维Bell纠缠态的QSDC方案,传输效率高、窃听探测率也高 [42];同年,翁鹏飞等人弥补了昌燕等人于2015年提出的基于三粒子w态蜜罐的受控QSDC方案的缺陷,提出了w态高维QSDC改进方案 [43]。基于纠缠态的QSDC方案不断突破创新,由最开始基于EPR光子对的两粒子纠缠逐步向三粒子GHZ态、四粒子、五粒子团簇态高维发展;同时利用纠缠粒子充当量子信道、通过测量可避免机密信息的传输,系统安全性得到加强;多粒子纠缠还可一定程度上提高编码容量,从而提高传输效率。基于纠缠态的QSDC理论方案成为了研究开发的重点,下一阶段在不断探索利用量子特性、量子力学基本原理的基础上,基于纠缠粒子的方案会进一步增多,逐步完善双向通信、多方可认证等功能,实现大跨越发展。

除上述两大类方案外,2006年,国家信息中心吕欣等人提出了基于CSS纠错码的QSDC方案,无需建立量子信道,也不需传送经典辅助信息,安全性基于图灵机不能有效求解NP完全问题 [44]。2017年,翁鹏飞等人提出了实际噪声中基于量子纠错码的量子网络直接通信方案,但系统仍需选取w态粒子作为控制比特、传输机密信息的粒子作为目标比特,通过量子纠缠实现完整的通信过程 [45]。QSDC方案理论体系不断成熟完善,逐年创新发展,为进一步深入探索QSDC的实验实用化研究提供了必要的先决条件。

3.2. QSDC实验进展研究

量子安全直接通信的理论研究是要为实验验证服务的。近几年,随着技术的不断创新,实验验证量子安全直接通信相关理论取得了初步进展,效果明显,具有很好的实际应用价值,对下一阶段深入实验探索具有重要指导作用。

3.2.1. 基于单光子的实验方案

2016年,肖连团等人实验实现了DL04方案 [21],该方案有别于理论方案,实验并没有利用幺正操作单独编码一比特信息,而是将光子序列分成不同长度的数据块,发送方依据周期函数对每一光子块进行相同的幺正操作,利用被调制的光子序列在频域内的统计特性将信息编码在光子序列的频谱上,不同调制频率对应不同比特数的序列块。完成单光子频率编码,便可抵抗一定强度的损耗和噪声、减少错误,弥补光纤损耗、单光子探测器并不完美等实验缺陷,增强系统的稳定性。第一次安全性检测后,接收方只要收到调制频谱,利用离散时间傅里叶变换便可准确计算出调制频率。依据调制频率中的频谱线,接收方就能得到被编码的频率,从而读出机密信息。

基于单光子频谱多自由度的特性,实验还实现了量子安全直接通信的多通道信息传输。对于给定的

通信系统,利用公式

,可得到最大信道数量

,其中

、

分别是最大、最小调制频率,

是信道间隔。信息传输能力依赖于频率组成,假设发送方在一个单光子块上负载r个频率,有效自由度便是在

个频率信道上r个频率的不同组合数

,这意味着一个单光子块可携带

比特的信息,信息传输率可扩展为

,其中

是时间间隔。实验选取

,即选择16个调制信道,频率从25 kHz扩展至400 kHz,信道间隔为25 kHz。取单一的频率分量

,即在一个时间间隔内16个频率信道中只有一个用于信息传输,因此通过传输一个数据块,接收者可得到

比特信息。当时间块长度为1ms时,数据传输率可达4 kbps。

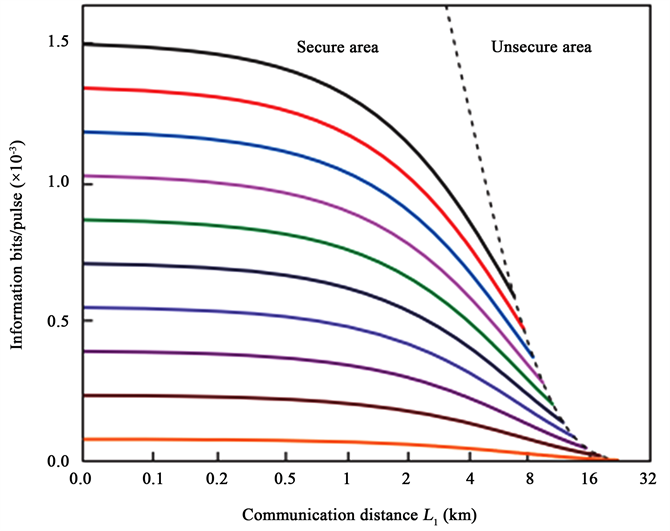

连续光脉冲服从泊松分布,导致实验所得频谱会受白噪声影响,但光子的损耗和错误仅改变频谱的信噪比。因此,白噪声背景下,接收方可利用基于频率调制的特征谱从编码中恢复出机密信息。实验还分析了通信系统可很好地抵抗截取重发攻击(intercept-resend attack)和光子数分束攻击(photon-number- splitting attack)。特征谱的信噪比是由正确探测到的被编码单光子数决定的。当信噪比小于1时,即使窃听者可得到被加密单光子块的部分光子,也不可能获取所有机密信息。系统的安全传输距离依赖于每脉冲的平均光子数,二者关系如图4所示,系统的最远传输距离大约可达16 km,但实际信息比特数值在传输距离超过1 km后下降明显,如图4所示。此外,山西大学肖连团等人还提出了一种无条件安全的信息传输策略,为量子安全直接通信更深层次的实用化研究提供了坚实有力的技术支撑。

利用单光子实现安全直接通信,首要任务便是制备单光子。目前大多数单光子的制备方法较复杂,实验环境要求很严格,极大地限制了通信系统的建立,不理想的单光子甚至有可能导致窃听成功率增加;其次,实验中对光子操作控制的熟练程度也会影响实验结果,改善量子通信设备、加强科技实战化应用十分必要。科技力量只有不断革新,才能为量子安全直接通信实验的实用化研究提供坚实支撑,从而为未来基于单光子的QSDC 实验验证拓宽发展空间。

3.2.2. 基于EPR光子对的实验方案一

2017年6月,郭光灿等人利用量子存储技术实验验证了基于纠缠的QSDC方案,实现了光子纠缠的产生,量子信道安全性检测,纠缠态光子的传送、储存、编译码等方案的必要过程 [22]。多数QSDC方案利用光学延迟技术储存编码后的光子,实验上是可行的,但光学延迟的固定时延会导致通信系统不够灵活。因此,本实验利用量子存储代替光学延迟技术,量子存储能很好地抵抗消相干作用,根据实际

Figure 4. Relation between communication distance and every information bit pulse

图4. 通信距离与每脉冲信息比特的关系

需求还可操作改变量子态,保证所控信息在一定时域内可高效传输,从而实现完整的通信过程,满足实际需求。实验成功实现了连续存储纠缠单光子、准确有效地控制量子态等极具挑战性的关键环节。

因Bell态难以区分,实验并没有完全按照理论方案所述进行,而是采用具有极化自由度的光子作为信息载体。发送方无需直接建立两光子纠缠Bell态,通过制备混合纠缠光子对,分发后储存于另一量子系统中,便可建立存储纠缠。机密传输时,对来自第一量子系统中的光子进行密集编码,在恢复来自第二量子系统中存储的光子后,通过密度矩阵的重建便可完成解码工作,解码时需实现完整确定的Bell态测量。实验利用密集编码可保证信息的高效传输,保真度大约可达90%,系统的通信能力优于量子远程传态。

实验时,传送光子、编码操作均需一定时间,双方共享光子对的存储也需时间,存储时间大于

,

是发送方的操作时间,L是通信距离,c是光速,

是一个光子的传输时间。量子存储的时间是影响实验效率的关键因素,利用后向恢复技术,实验可保证量子存储的效率高于90%,利用量子重复多元存储可较好地实现数据的块传输。

借助量子中继器,改善长距离通信时光纤中大部分光子丢失、失关联的情况,是未来实验必然面对的挑战。实验化的突破对未来基于卫星的超距、全球量子安全直接通信的实现以及量子安全网络的建立具有一定的启发价值。

3.2.3. 基于EPR光子对的实验方案二

2017年11月,清华大学张巍、南京邮电大学盛宇波等人首次利用光纤光学技术实现了基于纠缠对的长距离QSDC实验 [23]。光纤量子信道的长度可达500米,通信后两纠缠Bell态的保真度分别可达91%、88%。

实验利用光纤量子光源方面的技术可制备出基于纠缠Bell态的量子光源,处于偏振纠缠Bell态的两光子既偏振纠缠又频率简并,这使得将两光子分离到两个不同光路时具有一定难度。实验将光纤中的自发矢量四波混频效应双向地引入到光纤萨格奈特环路中,利用环路输出端的双光子量子干涉现象可解决分离难题。实验制备出的纠缠光子对存储于光纤圈中,性能高于量子存储。

实验还采用光纤光学器件构建偏振纠缠Bell态检测系统,使用的光纤既用作量子信道,又用作光子寄存器。与量子存储相比,光纤操作更简易,更具可靠性,当存储时间在几十微秒内时,系统的效率和保真度会很高。实验建立的完全基于光纤光学技术的QSDC系统,成功实现了纠缠安全检测、纠缠Bell态编解码等实验关键步骤,完整地论证了基于纠缠的QSDC在光纤传输条件下功能实现的可行性。未来实验中,通过使用较窄的光学滤波器或控制量子存储的温度可减缓光子的纠缠变换,以此可提高实验的可见度。以此为基础,利用与光纤通信兼容的成熟技术可实现面向光纤网络应用的QSDC系统,这是量子安全直接通信向实用化迈进的关键环节,具有巨大的发展潜力与现实价值。

对基于单光子以及两个基于EPR纠缠光子对的实验方案进行综合比较分析,对比实验结果如表2所示。

由表2可知,基于EPR纠缠光子对的实验相较基于单光子的实验在光纤衰减方面相差不大,在保真度、传输率、安全通信距离等方面存在一定优势,有利于直接远距离网络化通信。未来发展中,应着力研究基于纠缠对的量子安全直接通信。两个基于纠缠对的实验方案的编码保真度相差不大,但未来还应着重研究如何提高通信距离、改善存储性能、减缓光纤衰减等实验上的技术难题。此外,为深入探索发展QSDC,还应寻找易制备纠缠态的新方法,发现并使用量子力学新性质来设计实现QSDC实验,突破传输效率、安全距离等实验极限,为量子远距通信、量子网络的建立提供完备的实验环境。

3.3. QSDC网络设计研究

近年来量子安全直接通信的研究大多是基于点对点的双方单向或双向通信,主要集中在对不同新型通信方案的理论模型设计以及提高系统安全性等方面,对基于QSDC的量子通信网络实验探索较少,仅停留在理论研究阶段。随着人们对通信技术可靠性、安全性、灵活性要求的日益提高,点对点的传统通信模式无法满足多方用户需求,系统容量和灵活性都有待加强,量子安全直接通信实用便捷,必然要与经典通信网络相结合,综合发挥各自优势,向量子系统网络化方向迈进。

量子通信网络有自己特有的网络分层结构,主要分为物理链路层、网络层以及网络管理层。物理层实现量子信号的产生、探测、调制和编码,网络层负责为量子中继器寻找合适路由并进行路由控制、量子态交换、量子多址等操作,网路管理层实现密钥管理,降低误码率,保证系统安全性。

Table 2. Comparison of experimental results

表2. 实验结果对比

2007年,邓富国等人提出了基于单光子的经济型QSDC网络基本方案 [25]。方案中有可以制备和测量量子信号的服务器(Alice)、发送端(Bob)和接受端(Charlie)。在利用单光子的QSDC系统基础上,引入量子服务器的概念可实现三方用户间的量子信息交换。服务器Alice是单光子序列的制备者,参与系统安全检测,不会破坏原有两用户系统的安全性。该方案中,因单光子信号源不完整,系统易受光子数分束攻击(Photon Number Splitting, PNS),2009年,权东晓等人对其进行改进,提出了基于诱骗态的广域量子QSDC网络方案。方案通过在局域网中设置服务器提高了通信距离,根据信道参量可估计不同通信距离的通过率,实现远距离的QSDC [46]。2007年,邓富国、李熙涵等人提出了基于纠缠态的QSDC网络方案,服务器Alice制备的是EPR纠缠对 [47]。2014年,华中科技大学葛华研究了QSDC相关的网络技术,提出了利用量子中继器连接的双通信环QSDC网络结构,可增加通信距离,提高系统的灵活性、实用性 [48]。2015年,青岛理工大学马鸿洋等人提出并讨论了噪声情况下的量子网络直接通信 [49]。2016年,曹正文等人提出了一种星型网络中的双向QSDC方案,方案具有较高的通信效率,可抵抗窃听者的被动式和截获重发攻击 [50]。

从上述量子安全直接通信网络系统可看出,现有的QSDC网络化方案基本都是对QSDC具体通信方案的扩展,在点对点的QSDC通信系统中引入量子服务器实现三方通信。整体来看QSDC网络化模型结构相对简单,不够实用,忽略了网络系统中通信距离、通信质量等相关因素的影响,也没有考虑到真正量子通信网络化后路由寻址、信息交换等实际问题。随着传输距离要求的不断增加,信息在信道中传输时必然会损耗能量,由于量子态的不可克隆性,可采用基于纠缠交换的量子中继技术来扩大QSDC网络系统的通信距离,增强实用性能。受当前技术限制,量子安全直接通信的网络化发展依旧面临着严峻挑战。

4. QSDC发展趋势展望

量子通信技术飞速发展,各国均斥资大力研发探究,我国在量子通信领域占据重要地位,理论与实验成果显著。量子通信具有高保密安全性,量子隐形传态不受材料空间限制,这些量子独有的优良特性使量子通信具有巨大的发展潜力与广阔的应用前景。随着信息网络技术的深层次发展,世界各国都大力追求机密传输安全与高速通信效率,量子通信技术必将成为未来通信技术中的主力,将其与现有信息网络格局相融合,在应用技术与实用效果层面取长补短、相互补充,必将引起新一轮的信息技术革命,引领未来通信发展主流趋势。目前,量子通信的基本理论和结构框架逐渐成熟,在制备单光子、测量量子态、量子存储等关键技术突破瓶颈、获得实验发展的条件下,量子通信工作重心开始由科研理论阶段向试点应用阶段转移。

我国在量子安全直接通信领域持续深入探索,理论方案与实验研究都取得了显著性进展,受到世界各国的广泛关注。量子安全直接通信基于单光子或纠缠粒子量子体系,巧妙运用块传输、分布传输思想,采用合适编码可保证信息传输的高机密性,通过安全检测可防止窃听造成的信息泄露。这种保密通信技术直接传输机密信息,保证系统通信可靠的同时,不失灵活可变性,进一步的发展实为必要,但逐步的深入探究依旧面临众多挑战:

1) 实际通信系统链路中必然存在噪声影响,噪声分为外部噪声和内部噪声。外部噪声是由外部环境、其它通信系统等外部干扰引起的,量子安全直接通信中制备所需量子态或进行量子测量等操作时,对实验环境要求较高,极易受到外界影响。外界环境对量子系统会产生耦合干扰,使量子系统的相干性随时间而衰减,即退相干或消相干现象,属于量子噪声。噪声越强,系统的消相干现象越明显。可采用量子编码等方法减缓退相干,特定的冗余编解码规则对量子噪声问题可起到一定的抑制效果。内部噪声是通信系统内部产生的噪声,不可避免,只能采取技术手段进行适度控制,在实验实现直接通信时也是无法忽略的重要影响因素。采用机密放大、纠错等方法可保证信息的安全保真传输,量子态避错传输等方法可极大地克服信道噪声,利用纠缠纯化技术提高光量子态的纯度也可抑制信道噪声与环境噪声。但目前对量子安全直接通信系统受噪声影响的讨论仍较少,实验验证理论时存在困难,QSDC系统离实用化的实现还存在较大差距。

2) 量子通信网络按照特定拓扑结构控制多方网络节点,利用量子特性、量子力学原理可进行基于光量子形式的经典机密信息传输。量子网络化的构建是下一阶段量子通信的研发重点,光纤通信技术的日常化应用不断成熟,为量子安全直接通信网络化的发展奠定了坚实的技术基础。但目前现有量子安全直接通信网络化方案还较为欠缺,理论研究不算成熟,结构体系也不太明确,受传输距离、传输质量的影响,通信会对精准传输控制量子态要求很高,对成熟使用具体量子仪器设备要求很严格,量子通信网络的实用化实现任重道远。实际实验时,可利用量子中继、量子态秘密放大、量子纠错等技术,或利用多自由度产生的高维度超纠缠量子态来实现量子安全直接通信的远程化与网络化。

3) 量子安全直接通信以光波为信息载体,在实验取得一定进展后,可继续探索研究通过量子复用提高系统通信容量、增加可靠性的技术手段,以满足商业化使用标准。但目前受实验技术限制,量子安全直接通信的实用化研究还存在很大缺陷,在复用技术领域的探索更是稀缺,这使得实验发展较为困难,但不可否认的是,深入探索研发空间是无限的。

量子安全直接通信的发展关系着我国信息安全领域的安全性、先进性,在现有成果基础之上,要进一步完善理论研究,多角度思考、多层面检验,提高系统的稳健性和高效性,同时需综合开发利用好量子的各种特性,大力投入相关领域的研究,着力推进量子通信技术的逐步完善,同时要注重研发精简实用的量子通信设备,多进行实验实用化探索,在通信理论、实现方法间实现完美转化,以保证我国量子安全直接通信领域的持续领先地位,最终带动全球实现量子安全直接通信的网络化、普及化。

基金项目

1) 国家高科技研究和发展项目(863项目) (2011AA010803);2) 国家自然科学基金项目(U1204602);3) 数学工程与先进计算国家重点实验室开放课题项目(2013A14)。

NOTES

*通讯作者。