1. 引言

1916年,爱因斯坦在广义相对论中作了“水星进动、引力红移、光线偏折”三大预言。已经被许多物理学家设计出的观测实验所证实。笔者于2004年曾对《引力波与光线近日偏折》 [1] 进行定量计算。在“2005-国际物理年”提出“共旋”假说,出版了《共旋理论初探(上)——共旋引力波理论探索》专著,认为1997年由中科院王谦身、杨新社、汤克云等发现在日全食的“初亏”和“复圆”时二个“重力谷现象”是太阳和月球发出的二列引力波合成所引发 [2]。2012年在“引力与相对论学会南充年会”上作了《对水星、脉冲星进动的比较研究》发言,由于“脉冲星是集自然界四大基本相互作用于一身的、极端物理条件下的‘天然实验室’” [3]。经过比较研究,2017年笔者将“共旋”假说提升为“共旋”弦理论 [4]。研究证实自旋的星球均是引力波源,脉冲双星椭圆轨道的力心在双星的质心,也是在椭圆轨道的一个焦点上,认为并合双星系统椭圆轨道周期是双星(二列)引力波合成的调幅波周期。

“2016年2月11日,LSC (LIGO科学合作组织,LIGO Scientific Collaboration)向全世界宣布:人类首次直接探测到了引力波,并且首次观测到了双黑洞的碰撞与并合。” [5] “2017年10月16日,激光干涉引力波天文台(LIGO)科学合作组织和处女座引力波探测器(Virgo)合作组织联合召开发布会,宣布再次探测到时空的涟漪。这是人类第五次探测到引力波。” [6] 我们认为:这是人类再次直接探测并证实爱因斯坦的“存在引力波”预言;但也证实引力波无需“时空弯曲”,当引力波的频率在声波波段时人类能听到引力波。“共旋”引力波理论模型能对并合双星系统的引力波进行定量研究,期盼专家学者斧正。

2. “共旋”弦理论认为“引力波是简谐波”

2007年笔者参加了中国地球物理学会天灾预测专业委员会,在天灾预测实践过程中,认识到地球人应加强对地球电磁场的研究。2012年笔者运用物理方法统一了引力场和电磁场,得到一个描述引力、电

力统一的力公式:

,其中:

;并得到“脉冲星”

天然实验室的检验。因公式由正弦和余弦函数组成,故称其为“共旋”弦理论公式 [4]。从哲学高度分析文中“共旋”弦理论公式,表明世界是物质的、物质是运动的,运动具有“自我复制”功能,其规律是可以运用数学式描述。“共旋”弦理论称该式为宇宙公式(左旋、右旋宇宙都适用)。

若令:

;

;

;则共旋弦理论力公式可简化为:

(1)

由于“共旋”弦理论设定:引力常数为:

;比例系数

;则力公式可写为:

(2)

(2)式是炎黄子孙提出的“共旋”弦理论的力公式。是一个描述引力及电力本质及其产生机制(包括质量、惯性)的宇宙公式,也是可描述四种基本力(引力、弱力、电磁力和强力)相互作用规律的统一理论公式。公式非常简洁和壮丽。杨振宁在他的《美与物理学》中谈到对狄拉克的文章感受时说:“数学的最高境界是结构美,是简洁的逻辑美,因此他的文章也就是给读者‘秋水文章不染尘’”的感受。杨先生在对牛顿、麦克斯韦、爱因斯坦、狄拉克、海森堡等人的方程式评价时说:“它们以极度浓缩的数学语言写出了物理世界的基本结构,可以说是造物者的诗篇。” [7]

我们认为(2)式是我国先哲发明的“太极图”所表达的最简洁、最美丽的数学语言。表明世界是物质的,物质是运动的,是运动的“自我复制”产生了引力波和电磁波,可以用数学公式表达。式中第一部分表示物体的引力作用。公式第二部分物体的电力作用,Y表示物质星球盘面运动的更深层次,它是一个无量纲的参数,是描述引力、弱力、电磁力和强力的相互作用规律的关键参数。而字母“

”是相位角,读作“繆”,而该字母的汉语拼音与“描”字谐音,意蕴物质的运动是可以描述和度量的,表明引力波和电磁波都是简谐波。”

“共旋”弦理论公式(2)表明星球引力波是一星一波源,波频率与星球的自转频率一致。认为自转的星球均能发出引力波,导电体结构星球还会发出电磁波。因为导电物质构成的自旋星球会“共旋”起电,形成如中华文化中太极图式的电偶极子。地球的自转运动使铁、镍组成的地核成为电偶极子,由于铁、镍是金属导体,不像太阳是由等离子气体组成的星球,不同电荷间有很强恢复力而互为屏蔽;铁、镍导体间的不同电荷会湮灭(短路)使外核熔融为液态,使地球成为电球和磁球。自转的地球既发出引力波,从地球的地核核面也会发出电磁波(地球表面的磁场就是由地核面发出电磁波引起的)。太阳系中的星球自转

速度很慢,如太阳自转速度为:

;则太阳的引力波和电磁波的

波长均为:

。引力波与电磁波一样均为横波,它的横向振幅能很大,太阳的引力波和电磁波的横向能量不仅推动系内星球沿着太阳自转方向作轨道运动,也会促使星球作自转运动。同理脉冲星、中子星、黑洞等发出的引力波、电磁波频率也是该星的自转频率。自转越快,引力波与电磁波的频率越高,其波长越短。

由于“共旋”弦理论公式中余弦和正弦函数的二列行波传播因子为

;应用二角差的三角函数公式展开得:

;和

;

根据爱因斯坦的引力波与电磁波都以光速传播的理论,将

代入,

;和

;则文中的(2)式可得到:

;该式就是牛顿的万有引力公式,是物体的相互作用力的普适的公式。它概括了人世间显现的物体间的相互作用,但它忽略了时间过程,给人以超距作用的感觉。由于引力波是由星球质心以光速向外传播,而电磁波是从星球表面向外传播,且光速传播的正弦电磁波传播的距离是有限的。因此脉冲星、中子星、黑洞等均可用引力波进行计算。则文(2)中引力波计算式为:

;其起始时的

。则引力波的力公式为:

;运用三角函数、幂级数展开

;则有:

;令:

;则:

。

通常“共旋”引力波理论将:

称之为“后牛顿力”的修正系数。修正后的“后牛顿力”为:

;利用该式的“后牛顿力”修正系数可对太阳光线的引力红移值、水星近日点进

动值、光线近日偏折值的计算,用“共旋引力波”理论计算的水星每百年进动值与实际相符,因此可以认为水星近日点进动现象是对“共旋引力波”假说的一种验证。

3. 水星近日点进动的计算 [2]

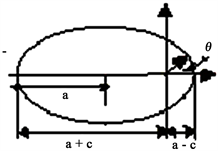

爱因斯坦的广义相对论中预言:“水星近日点的反常进动值仅为每100年43角秒”。爱因斯坦采用黎曼几何计算。运用“共旋”引力波理论也能计算水星轨道近日点进动值。图1为水星绕太阳转动平面轨道示意图。

为矢径与椭圆长轴夹角。根据轨道微方程的比耐公式 [8] 得:

(3)

式中

为一常数;

;

。

根据机械能守衡定律和动量矩守衡定律,经过变换和化简及分离变量得:

(4)

Figure 1. Schematic diagram of mercury’s orbit around the sun

图1. 水星绕太阳转动平面轨道示意图

根据水星的椭圆轨道近日点的能量分析,得:

;并将

;代入(4)式,得:

(5)

因(5)式是由牛顿引力定律推导而来,其中的引力常数G还在牛顿引力定律的框架内,而“共旋”引力波理论框架,引力函数G应在引力常数

的基础上减去一个与r的变化非常敏感的修正量,即:

;则(5)式为:

(6)

将太阳和水星的有关数据分别代入(6)式并分别积分:

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

得:

;

;

按理水星每转半圈的

应严格等于

,因计算所用的各量

只有四位有效数,在计算

时仍旧用上述各量,积分的上下限未变,变化的是一个与r2变化的非常敏感的引力时空函数的修正量,水星从近日点到远日点每转半圈,近日点进动

(弧度),实际的每百年进动值也是与用牛顿定律计算比较而得,用“共旋”引力波理论计算值与用牛顿定律计算比较得到每百年进动值为:

;与观测值每百年进动值43相符。

4. 脉冲星是集自然界四大基本相互作用于一身的“天然实验室”

“1974年,Hulse和Taylor发现了第一对脉冲双星PSR1913+16,并对它的轨道运动进行了长期观测。该系统中,一颗59毫秒的射电脉冲星,以最大可达3%光速的速度在一个椭率为0.6的椭圆轨道上围绕另外一颗中子星以7.75小时的轨道周期旋转。……最新的数据 表明(Weisberg 2004)这对双星的质量分别为1.4414 +/− 0.0002和1.38674 +/− 0.0002倍的太阳质量,椭圆轨道近星点的进动为每年4.226595 +/− 0.0009度(建立广义相对论时起重要作用的水星近星点的反常进动值仅为每100年43角秒)。” [3]

“共旋”引力波理论认为:每颗脉冲星都是引力波(电磁波)的波源,脉冲双星PSR1913+16的公共质心在它们的椭圆轨道的一个焦点上。相对沿各自的椭圆轨道运行。见图2。

根据大学物理杂志《脉冲双星PSR1913+16——1993年诺贝尔物理学奖》 [9] 一文的专题介绍。脉冲双星的质量为:

;

;其中太阳质量为:

;则总质量

Figure 2. Schematic diagram of PSR1913+16 operating orbit of pulse binary star

图2. 脉冲双星PSR1913+16运行轨道示意图

;脉冲双星的轨道周期为;

;轨道偏心率:

,于1975年观测双星之一的自转周期P(秒)为:0.059030,(于1993年减慢至:0.0590299952695土8;)。

共旋理论计算脉冲双星PSR1913+16的带电量公式为:

;将有关数据代入:

;

;得到脉冲双星PSR1913+16的带电量为:

电量公式中:

为脉冲双星之一的自转线速度,其值有:

,脉冲星中电子速度如此之快,加上相互碰撞,接近光速的电子速度冲进原子核,将质子变成中子,脉冲星也是中子星就可以理解了。因此认为“脉冲星”是集自然界四大基本相互作用于一身的、极端物理条件下的“天然

实验室”。说明质电类比当量

是一个建立在人为检测基础上的有意义的常量。由于引力常数G是时空的函数,具有相对论效应,因此质电类比当量

,也具有相对论效应,其值可写为:

。

由于脉冲星是电磁星球,故需用质电类比当量

进行脉冲双星近星点进动值的计算。

据开普勒第三定律,计算椭圆轨道半长轴为:

;

正焦弦长度的一半为:

;

;脉冲双星的质心位于椭圆轨道焦点位置,计算脉冲双星轨道运动中每转半圈的近星点进动的角度为:

;

因脉冲双星的自转速度快,距离近,故应考虑双星轨道运动的相对论效应。计算双星的自转角速度为:

;

;根据“同方向不同频率的简谐

振动的合成拍。……两个同方向简谐振动在合成时,由于周期的微小差别而造成合振幅时而加强,时而减弱的现象称为拍。合振动在单位时间内加强或减弱的次数称为拍频。” [10]。下面对拍作定量描述,设两个振动的位移函数分别为:

;

;则合成振动为:

;其中:

;考量到

,故上式表明合成振动是一个振幅作低频变化的高频振动,通常称此处的

为低频包络因子,或低频调幅因子。从图3可见,波包重复出现的周期

是

函数周期,即拍频是此函数频率的二倍,

,……这表明,嗡嗡嗡声的拍频就等于差频。 [11] ;作

得到如图3、的拍频曲线。

由图2和图3可见位于椭圆轨道焦点上的脉冲双星PSR1913+16质心位,应是脉冲双星轨道运动的力心,从力心发出脉冲双星PSR1913+16引力波为二列波的时间合成拍频引力波。因为拍频就等于差频。

;即为合成拍频引力波的合成角速度,则它们的“相对论”后修正量为:

;式中

为光速,类比引力波质电当量

修正为:“

”;则有类似(6)式的:

(9)

将脉冲双星PSR1913+16的有关数据代入(9)式并分别积分,得:

;

;一年时间里的进动值为:

Figure 3. Beat frequency curve of the time synthesis of the two columns of pulse-binary PSR1913+16 gravitational waves

图3. 脉冲双星PSR1913+16二列引力波的时间合成的拍频曲线

用“共旋”引力波理论计算的脉冲星每年近星点进动值与实际的近星点进动值

(度/年)基本相符。说明我们人类已经直接检测到脉冲双星二列引力波合成形成的拍频引力波,证明引力波是简谐波。认为脉冲星进动现象是对“共旋”引力波理论的一种验证。

5. 并合双星系统的“共旋”引力波理论模型

据2016-02-13凤凰资讯中国青年网报道:陈雁北等华人科学家在《爱因斯坦都不敢想象,我们探测到引力波》 [5] 一文中说:“在2015年9月份,LIGO开始了一次工程试运行(Engineering Run)。没开始几天就发现了一个置信度超高的引力波信号(见图4)。

两个探测器所观测到的GW150914引力波事件。图中显示两个LIGO探测器中都观测到的由该事件产生的引力波强度如何随时间和频率变化。两个图均显示了GW150914的频率在0.2秒的时间里面“横扫”35 Hz到250 Hz。GW150914先到达L1,随后到达H1,前后相差7毫秒——该时间差与光或者引力波在两个探测器之间传播的时间一致。(此图版权为LSC/Virgo Collaboration所有)。

陈雁北等认为:“从波的频率演化看,在低频的部分开始。碰撞分三个阶段:

第一阶段。两个黑洞的引力波频率从30 Hz开始。这在引力波天文学中是比较低的频段,但是这就意味着黑洞是15Hz轨道频率。再具体点就是,这两个黑洞分别为36和29太阳质量,每个半径大约是一百公里左右,距离是一千公里,每秒钟互相转15圈。

第二阶段。到两个黑洞快并合的时候,引力波频率达到100 Hz,轨道频率50 Hz,就是每秒钟转50圈。这个时候两个黑洞已经快形成一体了,它们每个“中心”之间的距离大概是两百公里左右。

第三阶段。然后,这个合并成一体的扭曲的黑洞继续震荡,逐渐变成一个新的、旋转的黑洞(科尔黑洞)。这个黑洞的质量是63个太阳质量,它的半径大约是160公里。在这个震荡的过程中,这个黑洞主要显示发射频率在240 Hz左右的引力波,说明它在以120 Hz左右旋转,也就是每秒钟120圈。这个过程也可以看做是引力波在黑洞的“光球”周围绕转,并且逐渐逃逸到远处。” [5]

共旋引力波弦理论认为:黑洞与脉冲星类似,都是引力波的波源,两个分别为36和29太阳质量的黑洞类似图2 (脉冲双星PSR1913+16运行轨道示意图)一样,在椭圆轨道的一个焦点上(公共质心O),相对沿各自的椭圆轨道运行。二个黑洞的轨道角速度相同、向心力大小相等、方向相反。因此黑洞双星的二列引力波,因振幅相近、传播方向相反(相对公共质心而言)的两列相干波叠加而成为调幅引力波。双星系统具有以下二个特点。

Figure 4. The measured gravitational wave data of the collision and merger of the twin black holes in LIGO project 20150914 in the United States. Left: LIGO Hanford, right: Livingston

图4. 美国LIGO工程20150914双黑洞碰撞与并合的实测引力波数据示意图。左图:LIGO汉福德,右图:利文斯顿

5.1. 双黑洞系统是一个独立的、发出调幅引力波、最后走向并合的双星系统

笔者在《形成日月岁差机制的定量研究》一文中“提出‘月球轨道运动改变地球各圈层角动量’的物理模型。对地球内核差异旋转的动力机制进行研究并计算得出地球内核每年自转角速度增加0.000286˚” [12] 的结果。认为该项科学发现也适用于并合双星。双黑洞系统轨道运动角动量也能转移给黑洞,使黑洞自转,并成为稳定的、能发出调幅引力波的独立系统。系统的频率、质量、距离等信息是能测量和计算的。

笔者运用MATLAB软件编制的计算机程序模拟双黑洞相互缠绕轨道运动及并合过程,制作成双黑洞相互缠绕轨道运行的一段视频。

图4为视频开始时的截图。图中右边黑洞1为红星球、左边黑洞2为兰星球,中间粉红小球为双黑洞质心。考察双黑洞相互缠绕的轨道运动过程中,若分别以黑洞自转轴为界将黑洞分为近(公共)质心半球和远质心半球。据美国LIGO测量并计算得到的信息:太阳质量为:

;黑洞1和黑洞2的质量分别为:

;和

;总质量为:

;黑洞1和黑洞2的的半径分别为:

;

;根据转动惯量公式:计算黑洞1和黑洞2的转动惯量分别为:

;和:

。

根据半球质心公式,球对称质量均匀分布半径为R的半球体,其质心位置是:

;得到黑洞1和黑洞2的半球质心位距自身质心距离分别为:

和

分析图5中的黑洞2、初始位置从近双黑洞系统质心位置开始轨道运行,双星系统演化过程的旋进早期,双星间距较大,根据 LIGO工程20150914双黑洞碰撞与并合的实测引力波数据,将双黑洞运行初始轨道运行周期定为每秒31圈:

,计算出初始轨道角速度为:

;在牛顿引力理论框架下,根据开普勒第三定律,计算黑洞1和黑洞2的椭

Figure 5. Schematic diagram of angular momentum transfer process of dual black hole system

图5. 双黑洞系统角动量转移过程示意图

圆轨道半长轴分别为:

;和

;其和符合

“距离是一千公里,”左右的实际,取轨道偏心率:

则:黑洞1和黑洞2的椭圆轨道半短轴分别为

;

;计算黑洞2在初始近双黑洞质心的距离为:

;则近公共质心半球绕公共质心O自西向东运动的线速度为:

;远公共质心半球绕公共质心O自西向东运动的线速度为:

;显然黑洞2远双黑洞质心半球的角动量比近半球大得多,相对黑洞2的质心而言,黑洞2远双洞质心半球的角动量为

;

近双黑洞质心半球的角动量为:

;黑洞2的近、远双黑洞质心造成自转动态角动量为:

;该角动量能使黑洞2自转角速度达到:

;自转频率达到:

;同理黑洞1自转频率也达到:

;均比双黑洞系统的轨道周期每秒31圈大12圈多。因此笔者认为:陈雁北等认为的第一阶段。双黑洞系统的引力波频率应从30Hz左右开始。这是双黑洞系统的轨道频率,两个黑洞自身的引力波频率(自转频率)应是43.59 (Hz)。

5.2. 共旋引力波理论“后牛顿近似方法”能模拟双黑洞系统旋进、并合和铃振3个阶段

我们运用MATLAB软件编制能模拟双黑洞系统旋进、并合和铃振3个阶段的计算机程序。能动态计算黑洞双星运行轨道的后牛顿修正量值。

设双黑洞初始轨道运行周期约为每秒31圈:计算出双黑洞运行初始轨道角速度为:

;根据“后牛顿近似方法”计算式,此时的后牛顿修正量值为:

;则:“共旋”理论框架的后牛顿修正量引力函数值为:

;比太阳系的引力常数:

值要小,则黑洞1的轨道半长径为:

;黑洞2运行轨道初始半长径为:

;黑洞1和黑洞2的椭圆轨道半短轴分别为;

;

;计算黑洞1的轨道运动近双星系统质心距离为:

;远双星系统质心距离为:

;同理:黑洞2的轨道运动近双星系统质心距离为:

;远系统质心距离为:

;从计算可知:双星系统的二个黑洞同时从近系统质心运行到远系统质心位,系统要消耗许多能量,因此有引力波振幅的衰减。说明双黑洞的后牛顿修正量值、引力函数值、黑洞运行轨道半长径及其离双星系统质心距离都是相互联系、动态变化的量值。它们是可以定量计算。说明两个黑洞会互相靠近,直至并合。

根据由MATLAB软件产生的矩阵中的后牛顿修正量和引力函数值数据可以得到陈雁北等认为的碰撞分三个阶段的有关数据,并得到如下计算表:

程序设计运行时间步长0.1毫秒,在第一阶段,即表中ti = 1、2及以后的时段,计算两个黑洞运行轨道的轨道周期为;

;轨道角速度为:

;双黑洞轨道运行时的后牛顿修正量量值为:

;修正后的引力函数值为:

;此时黑洞1、2离系统质心距离分别为:51,304 m和47,737 m;双黑洞系统的轨道频率为32.716 (Hz),黑洞1的、2的自转频率分别为:46.007 (Hz)和65.968 (Hz);综观表1可见双黑洞系统的轨道周期Ti越来越短,轨道角速度越来越大,而双黑洞轨道运行的后牛顿修正量系数及修正后的引力函数值却越来越小。

Table 1. Data calculation table of the three stages of the elliptical orbit collision and merger of double black holes

表1. 双黑洞椭圆运行轨道碰撞并合三个阶段的数据计算表

当时间步长进入69毫秒后,双黑洞系统进入第二阶段,此时的两个黑洞距离系统质心分别是:114公里和106公里,到了快并合的时候,根据计算系统轨道频率即引力波频率已达到227 Hz,二个黑洞的自转频率分别达到320 Hz和459 Hz。

当时间步长进入70毫秒后,双黑洞系统进入第三阶段,即并合阶段。此时的两个黑洞距离系统质心分别是:98公里和91公里,已经开始并合,到了时间步长进入72毫秒后,根据计算两个黑洞距离系统质心只有:16公里和15公里。此时的系统轨道频率即引力波频率计算要达到1319 Hz,二个黑洞的自转频率要达到1855 Hz和2661 Hz。均达到0.5及0.75光速,此时二个黑洞会碰撞是肯定的,但是如何碰撞,如何发生铃振?图6为MATLAB程序计算双黑洞相互缠绕轨道运行过程中的一些物理量值动态变化图。图中显示当时间步长在69毫秒之前,各个物理量:如黑洞系的后牛顿修正量值、引力函数值、二个黑洞离系统质心之距离、以及双黑洞的轨道频率、二个黑洞的自转频率都是连续、有规律变化的。如图6(3)显示二个黑洞离系统质心之距离几乎同时从500公里相向系统质心运动,同时从近心点到远心点,又从远心点到近心点的波浪形的相互靠近,直到69毫秒后,两个黑洞距离系统质心分别是:114公里和106公里,到了快并合的时期。

当时间步长进入70毫秒后,双黑洞系统进入第三阶段,即并合阶段。此时的两个黑洞距离系统质心分别是:98公里和91公里,已经开始并合,到了时间步长进入72毫秒后,根据计算两个黑洞距离系统质心只有:16公里和15公里。此时的系统轨道频率即引力波频率计算要达到1319 Hz,二个黑洞的自转频率要达到1855 Hz和2661 Hz。均达到0.5及0.75光速,二个黑洞会碰撞是肯定的,但是从时间步长来说只有72毫秒就能达到并合,与图3、美国LIGO工程20150914双黑洞碰撞与并合的实测引力波数据示意图不符合。图4的两个图均显示了GW150914的频率在0.2秒的时间里面“横扫”35 Hz到250 Hz。0.2秒是时间步长72毫秒的近3倍,在实测过程中听到三次撞击声,是否是深度融合过程中需要三次时间步长72毫秒的碰撞时间。因为在弹性介质中传播的振动,频率在20 Hz~20,000 Hz之间,能引起人的听觉的可闻声波。有可能通过三次撞击,才达到陈雁北所说的第三阶段“在这个震荡的过程中,这个黑洞主要显示发射频率在240 Hz左右的引力波,……”即深度并合阶段。共旋引力波理论计算黑洞系统的系统轨道频率1319 Hz,二个黑洞的自转频率1855 Hz和2661 Hz。此时计算的系统速度均达到0.5及0.75光速。由于并合可能两个黑洞的动能转化为大黑洞的动能。并合后的大黑洞自转频率只有240 Hz,质量是63个太阳质量,减少了三个太阳质量。笔者认为:并合后的质量损失。有可能三次撞击的声音造成三个太阳质量的“声波”能量损失,因为声波能的损耗要大大于引力波能耗。

Figure 6. MATLAB programs calculate some dynamic changes of physical values during the twin-black hole entangled orbit. (upper left) variation of Newton correction coefficient after double black hole system; (upper right) the dynamic change of the gravitational function after the double black hole system; (lower left) the dynamic change of the distance from the center of mass of the double black hole system; (lower right) dynamic changes of the orbital motion and rotation frequency of the double black hole system

图6. MATLAB程序计算双黑洞相互缠绕轨道运行过程中的一些物理量值动态变化示意图。(左上)双黑洞系统后牛顿修正系数的变化;(右上)双黑洞系统后引力函数的动态变化;(左下)与双黑洞系统质心距离的动态变化;(右下)双黑洞系统轨道运动和旋转频率的动态变化

6. “共旋”引力波理论模型对中子星引力波及其电磁对应体的探索

“2017年北京时间10月16日22点,激光干涉引力波天文台(LIGO)科学合作组织和处女座引力波探测器(Virgo)合作组织联合召开发布会,宣布再次探测到时空的涟漪。这是人类第五次探测到引力波。然而科学界的兴奋之情甚至不亚于第一次探测到引力波时。因为与之前被探测到的四个引力波信号不同,这次探测到的引力波信号GW170817来自1.3亿光年外两颗并合的中子星,而且科学家第一次同时观测到了引力波及其电磁对应体,以及科学家预言的巨新星现象。” [6]

笔者试图运用“共旋”引力波理论模型(MATLAB程序软件)对中子星引力波及其电磁对应体进行大胆探索,得到如下几个方面的初步判断:

一、程序设计时间步长为1毫秒,输入不同的中子星质量会得到不同的引力波波形以及轨道运行、碰撞、并合三个阶段的有关数据。例如二个中子星质量悬殊大的双星并合时间短,即容易并合。

按激光干涉引力波天文台(LIGO)科学合作组织和处女座引力波探测器(Virgo)合作组织联合召开发布会宣布的由两个质量分别为1.15和1.6个太阳质量的中子星输入“共旋”引力波理论模型(MATLAB软件)所产生的引力波信号(GW170817),较为符合实测数据。

二、二颗中子星按图2的类似脉冲双星PSR1913+16椭圆运行轨道,同时运行至近系统质心的近星点和远系统质心的远星点,由于双星同时从近星点向远星点的轨道运动,要消耗很多能量,因此二颗星会不断向系统质心靠近,直至并合。

三、由模型MATLAB软件产生的矩阵中的后牛顿修正量和两个中子星的引力波频率、相互距离等数据,得到双中子星的运行、碰撞、并合三个阶段的有关数据。

第一阶段。当时间步长从开始达到10毫秒左右两个中子星的引力波频率从43 Hz开始。这在引力波天文学中是比较低的频段,两个中子星分别为1.15和1.6个太阳质量,每个半径大约是1.1公里左右,相互距离有400公里,中子星有着31 Hz轨道频率,就是每秒钟互相转31圈。

第二阶段。到两个中子星快并合的时候,此时时间步长达到669毫秒时,引力波频率已经达到4764 Hz,轨道频率3387 Hz,就是每秒钟转3387圈。这个时候两个中子星相互距离已经达到34.52公里,很快就要形成一体了。

第三阶段。当时间步长过了670毫秒以后就进入合并阶段,此时的两个中子星的计算距离系统质心分别是:6.85公里和7.65公里,已经进入融合阶段。合并成一体的扭曲的中子星继续震荡,逐渐变成一个新的、旋转的中子星。

四、“共旋”引力波理论模型对并合后的中子星引力波及其电磁对应体的数据分析。

由模型MATLAB软件产生的矩阵中的后牛顿修正量和两个中子星的引力波频率、相互距离等数据,得到并合后的有关数据。此时的系统轨道运行的角速度按wi = 2 * pi/Ti式计算轨道角速度有wi = 2.1068e + 04 (rad/s),按合并前中子星的密度计算,2.74个太阳质量的新中子星的半径应有:Rzx3 = (Rzx1^3 * mzx3/mzx1)^(1/3) = 1.4692e + 04 (m),则新中子星的自转速度要达到Rzx3 * wi = 3.0952e + 08 (m/s),即要超过光速,显然是不可能的。说明新中子星的自转速度均接近或达到光速时,还会发出伽马射线暴等电磁信号。因此有“在此次观测中,科学家捕获了引力波信号、短伽马射线暴信号以及光学信号。后续分析证明这些信号互相关联,均来自中子星并合。我国在南极大陆安装的南极巡天望远镜AST3也捕获了并合的光学信号。” [7]

在美国LIGO工程20150914双黑洞碰撞与并合的实测引力波数据显示在0.2秒的时间里面“横扫”35 Hz到250 Hz。在实测过程中听到三次撞击声,我们认为:是深度融合过程中需要三次时间步长72毫秒的碰撞时间。因为在弹性介质中传播的振动,频率在20 Hz~20,000 Hz之间,能引起人的听觉的可闻声波。是通过三次撞击,才达到深度的并合阶段。

同理笔者认为:GW170817双中子星并合后的质量损失。也有可能通过多次撞击,并发出在音频中长达一分钟鸟鸣声,根据计算在时间步长为720毫秒左右,两个中子星的引力波频率与电磁波频率均在4715 (Hz)附近,而轨道频率也有3353 (Hz),它们均在音频范围之内,所以人类不仅能听到引力波,也能看到3353 (Hz)~4715 (Hz)附近的多个时间步长为720毫秒的短伽马射线暴信号电磁波。

双中子星并合后会产生什么星体?笔者认为产生中子星的可能性较大,其理由是因新星体的自转速度接近或达到光速,电子会冲入重金属原子核,使新星体成为重金属中子星或夸克星成为可能,但是夸克是不稳定的物质,而且黑洞又不黑,其质量不上黑洞质量的档次,因此认为双中子星并合后会产生比普通新星亮1000倍,可称为巨新星或千新星。引力波与电磁波携带着天体不同类型的信息。引力波及其电磁对应体的发现,有助于科学家结合不同信息研究天体的性质,并检验宇宙的基本规律。

7. 结论与讨论

1) 共旋引力波理论认为:引力不是物体本身固有的,也不是“时空弯曲”,而是物体自转运动的结果。一个自旋的系统,系统中每个质点均会产生向心力,该力作为受迫振动的强迫力使系统共振,稳定的共振状态的自旋系统会从自转轴中心始发出频率与自旋频率相同,位移振幅为:

的引力波。引力波为简谐波。物体之间相互作用力的传递是通过引力波实现相互作用的。各星球发出的引力波是不同的。不同自转角速度的星球发出不同频率的引力波。

2)

式是“共旋”理论的“后牛顿力”表达公式。该式能对爱因斯坦的“水星

进动、引力红移、光线偏折”三大预言进行定量计算,计算值与预测值相符。也能对脉冲星、黑洞、中子星的双星系统引力波进行量化研究。说明“后牛顿力近似方法”是一种好方法。

3) 共旋引力波理论能够解释美国LIGO工程探测到双黑洞、双中子星的碰撞与并合的全过程。说明东方的共旋引力波理论得到西方的GW150914实验引力波实测数据的验证。说明共旋引力波理论认为的:“一星一波源,双黑洞在相互旋绕的过程中,从力心发出二列引力波频率相近、传播方向相反,会使二列引力波的迭加合成调幅引力波”得到实验的支持。该引力波的频率又在可闻声波频段之内,说明人类也能听到引力波;双中子星的碰撞与并合过程中自转速度接近或达到光速时,还会发出伽马射线暴等电磁信号。

4) 美国LIGO工程探测到双黑洞、双中子星的碰撞与并合的全过程。证明人类再次证实爱因斯坦“存在引力波”的预言,同时也证明:时空不会弯曲,时空无需弯曲。证实我们在2005年创建的共旋引力波基础理论 [2] ,得到了“LIGO官网11日在一份新闻稿中表示,此次探测到的引力波是由两个黑洞合并引发的。”实测的支持。

我们认为这是一个首次由中国人根据太极中华文化提出的“共旋”基础理论,期望国人应有民族自信、持“开放、包容”态度。同时恳请专家学者爱护帮助,并大力斧正!