1. 引言

环境污染、能源危机等现象使得环境保护、可持续发展等关系人类生存与发展的问题越来越受到人们的广泛关注。消费者不再只关心产品所能带来的个人利益,产品的伦理价值也成为他们进行购买决策时重要的考虑因素。

伦理消费又称良知或道德消费,指消费者在获取、使用或处置产品时考虑自身行为对社会、环境或动物福利的影响,尽量做到最小化负面影响,最大化长期利益。消费者感到自己对环境和社会负有责任,并会通过伦理消费行为(或抵制行为)来表达他们的价值观诉求。尽管伦理消费被越来越多的消费者所接受与认同,但他们的消费行为却没有发生明显的变化。即出现消费者“说一套,做一套”的情况。不少学者对其成因进行了大量研究,但当前的研究依旧存在一定的不足,影响消费者言行不一致问题的因素依旧不够完整,需要进一步研究。

传统研究认为,消费者的消费行为的产生可由消费态度–消费意愿–消费行为理论框架进行解释。针对在实际伦理消费场景中消费者言行不一致的问题,消费行为学研究学者们将其描述为消费“意愿–行为”差距问题(或者消费意愿与实际购买行为不一致问题)。探究消费“意愿–行为”差距存在关键在于寻求影响二者关系的因素。但是,当前对于消费者伦理消费“意愿–行为”差距的研究尚不全面,一些变量没有得到关注 [1] 。引入新的理论和变量,并且进一步细化研究应用情景进行解释势在必行。

2. 文献评述

研究表明,在伦理消费情境下,消费意愿与实际行为存在差距,许多相关研究均基于计划行为理论。但是当前的研究依旧存在一定缺陷,部分变量尚未被考虑 [1] 。消费者“意愿–行为”差距的研究需要考虑消费者身边的人际因素。参照群体理论是研究消费者的参照群体对其消费行为、决策、态度等影响状况的理论,引入参照群体理论,考虑参照群体对消费者“意愿-行为”差距的影响,并探究其影响机制和效果有助于完善此类研究。此外,参照群体理论的应用与消费品类型有有关,对比在不同的消费品购买下的上述影响和效果更具有实际意义。

2.1. 计划行为理论

1991年Ajzen发表的《计划行为理论》一文 [2] ,标志着计划行为理论的成熟。即行为态度、主观规范和知觉行为控制决定行为意愿,行为意愿作为实际行为与前三者的中介变量影响实际行为。计划行为理论结构模型如图1所示。

Figure 1. Theoretical model of planned behavior

图1. 计划行为理论模型

伦理消费实际上具有双重表现:首先,表现为“正面购买”符合道德的商品,或支持关注社会利益之外;其次是消费者采取“伦理抵制”的方式,拒绝购买非道德商品,或是抵制不讲道德的公司 [3] [4] 。现实中,伦理消费主义的价值观正被越来越多的消费者所接受与认同 [5] [6] 。研究人员通过开发符合伦理消费的消费者者的行为模型,理解这种行为的深层次影响机制。这些模型一般是基于Ajzen的计划行为理论 [7] 提出的,它表明消费者的购买意愿是由个人价值,道德观念以及其他类似因素驱动的 [6] 。然而,虽然越来越多的消费者的消费行为受到伦理消费主义价值的驱动,但消费行为的变化却不那么明显。消费意愿很难转化为真实的伦理购买行为 [8] [9] 。

计划行为理论自提出以来被广泛应用于消费行为研究领域,对消费者“意愿-行为”差距的研究大多基于计划行为理论的假设和理论模型进行。本研究也将基于计划行为理论模型进行进一步研究。

2.2. 消费者“意愿–行为”差距研究现状

基于计划行为理论的消费行为研究认为,消费者的消费意愿影响消费行为,消费意愿是消费者实际购买行为的先导因素。但是消费意愿不等于消费行为,已有研究表明消费者消费意愿和实际消费行为之间存在差距。即存在消费者“意愿–行为”差距。

2.2.1. 消费者“意愿–行为”差距

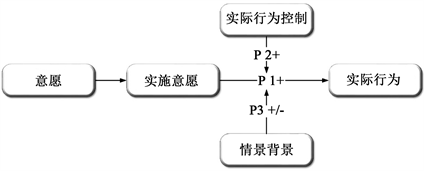

Auger等 [8] 以及Carrigan [3] 等分别在自己的文章中讨论了意愿–行为差距问题。他们都认为,这主要在于社会需求偏见扭曲了伦理消费者意愿的度量方式。消费者并不像很多研究人员所认为的那样具有强烈的思想观念;意愿和行为的差距存在,但由于意愿的夸大而被夸大了。Carringtan等 [5] 通过从对社会心理学文献中了解有关“意愿–行为”差异的研究,并应用于伦理消费主义研究,从而推动了该领域学者对伦理消费的理解。他们总结出了三个独立的构念,分别是实施意愿,实际行为控制和情境背景。构建了一个有关消费意愿–行为差距的整体概念模型。该模型如图2所示。

Figure 2. Intention-behavior gap model

图2. 意愿–行为差距模型

该概念模型基于如下假设:情境因素可能有助于解释购买意愿与实际购买行为之间的差距。模型新增实时意愿,实际行为控制和情境背景三个构念,将其加入了态度–意愿–行为理论模型从而弥补了之前验证的关键缺陷。提出了模型中实施意愿的中介效应以及整合实际行为控制和情境背景的调节效应。该模型的帮助研究者深入理解了为什么具有道德观念的消费者,很少会在实际消费行为上上追随他们的道德意愿。Grimmer等 [10] 学者通过大样本问卷调查和访谈研究方法验证了上述模型。

2.2.2. “意愿-行为”差距影响因素研究

针对消费者消费态度–消费意愿–消费行为框架的进一步研究,不少学者主要考虑其相互之间关系的影响因素,主要寻求中介效应和调节效应。

Carringtan等学者在先前的研究基础上,采用多种定性方法跨多个网站研究并采用解释性方法探讨观察到的购物行为模式中的“意愿–行为”差距。分析四个相互关联的因素:伦理关注的优先顺序;计划或者习惯的形成;承担责任和奉献的意愿;消费行为模式 [11] 。在此基础上,更多的从心理学角度对该差距的影响因素进行更加具体的探究。Louise等 [12] 通过案例研究的方式,证明了意愿和行为之间确实存在很大差距。学者邓新明结合中国消费环境考察了消费者伦理购买“意愿-行为”差距的深层次影响因素。研究认为,伦理购买意愿与购买行为之间的不一致,除了伦理消费者本身的特质外,还受到不由消费者主观控制的消费情境的影响。即消费者特质变量和情景因素变量对购买意愿与行为之间关系均具有显著的调节作用 [13] 。

环保产品消费中,消费者绿色心理意识局限、个体能力困境、感知风险、产品属性缺陷和情境因素局限会阻碍消费者的绿色消费行为的实现 [14] 。许多研究还指出女性购买绿色产品的比例高于男性,老年人更具有绿色消费倾向 [15] [16] [17] ,消费者的收入越高,受到的教育越多,社会地位越高,越倾向于采取绿色消费行为 [18] [19] 。Grimmer等在Carrington等学者的概念模型 [5] 的基础上加入新的构念,并检验了模型。研究证明了实际行为控制和情景背景可以调节实施意愿和行为之间的关系 [10] 。Rambalak Yadav等 [20] 学者在研究中进一步扩展计划行为理论(TPB),考虑感知价值和支付溢价意愿(WPP)等因素。

为减小消费者消费“意愿–行为”差距,探究深层影响机制。Leanne Johnstone等 [21] 在2018年的文章研究中,可持续性消费场景下(伦理消费与可持续消费通常可互换使用,表示有意购买对社会,动物,生态和环境影响最小的商品 [22] [23] ),通过第三方中介变量来研究消费者的年龄与可持续性意识之间的关系,以减少意愿行为购买差距。其认为传统的计划行为理论是有限的,因为它们没有考虑到无意识和间接的价值论变化路径。研究强调了“影响者”对“千禧一代”年轻消费者提高可持续性意识的重要性。“影响者”指一个令年轻消费十分信任的群体,他们通过在网络社区、社交媒体等途径发布言论观点而获得年轻消费者认同,成为“专家” [24] [25] ,从而使得“影响者”作为信息的传播者,其影响成为年轻消费者进行消费决策时的重要影响因素 [24] [26] 。

2.2.3. 小结

当前有关消费者“意愿–行为”差距影响的研究主要关注于消费者本身的特质、消费的情景因素、产品属性、行为控制等因素。最新的研究使用了“影响者”作为消费者“意愿–行为”差距影响的因素,是Leanne Johnstone等 [21] 在此类研究上开拓的新思路。因此,消费者在将消费意愿转化消费行为时,需要考虑特殊的人群对于消费者做出消费决策的影响。后续研究可以对“影响者”做出更加清晰的界定,并采用其他涉及社会群体行为影响的理论对此类现象进行梳理和研究。

因此,上述研究表明需要引入成熟理论解释“影响者”对消费者“意愿–行为”差距的影响,以进一步探究“影响者”影响上述差距的机制和效果,并考虑是否还有其他人群可以造成影响。

2.3. 参照群体理论

2.3.1. 理论概述

参照群体(也称参考群体)概念由Hyman于1942年提出,其认为个人对自身地位的认识是相对于他人而形成的。Park和Lessig认为参照群体是被构建为与个体的评估、愿望和行为有重要关联的个人或群体,这个群体或个人可以是现实存在的也可以是想象出来的 [27] 。在消费情境中,参照群体是指消费者在其消费决策中用来比较、参考和模仿的个体或群体,影响着消费者的态度、观念和购买行为 [28] 。研究表明,消费者自身的态度和认知因素在消费中起主导作用,但参照群体在影响消费者的行为中起着重要作用 [29] 。在中国市场环境下,消费者的社会化程度较高、人际关系相比西方国家更加密切,参照群体对消费者行为的影响也就更大 [30] 。

影响消费者的参照群体主要包括家庭成员、名人专家、社会团体、社区成员等。近年来,随着移动互联网的日益发达以及信息获取渠道日益网络化、多元化,消费者能够更直接、更便利地接触到以不同身份展示的参照群体 [31] 。例如,参照群体可以是个人,如产品代言人,他通过广告等营销传播方式向消费者传递信息进而影响消费者的消费态度或行为;参照群体也可以是一个群体,如同学或同事,他们通过对消费者购买产品的评价影响消费者的消费态度或行为。参照群体可以是现实中的,如消费者身边的亲朋好友、同学同事;参照群体也可以是想象中的,如消费者的偶像或精神领袖,他们都可能对消费者购买过程中对于产品的评价、态度和行为产生影响 [32] 。

Park和 Lessig将参照群体作用分为三个维度:信息性作用、功利性作用和价值表达性作用 [27] 。在此后的几十年里,Park和Lessig的参照群体作用三维度及其开发的量表得到了国内外学者的广泛接受,并且沿用至今 [33] 。

1) 信息性作用

信息性作用是参照群体的观念、意见、行为等会对个体的消费态度和行为产生参考作用。消费者在购买过程中,希望在信息更为充分的条件下作出更好的购买决策。当消费者在一个不确定的消费情境下,为了做出正确的产品评价和选择,会从不同参照群体特别是具有权威信息的参照群体处获取信息 [32] 。

2) 功利性作用

功利性作用是参照群体的期望和偏好会对个体消费态度和行为产生比较作用 [27] 。为了获得群体的赞扬和避免惩罚,进而建立满意的关系,消费者会作出符合参照群体期望的购买决策。消费者处在一个复杂的社会环境中,所属群体对其行为具有一定的期待,会无形中为其设置一定的行为标准 [32] 。

3) 价值表达作用

价值表达性作用是参照群体的信念和价值观对个体消费态度和行为产生的比较作用 [27] 。在消费者认知参照群体的过程中,当参照群体观点与个体自我概念一致时,个体的行为就会受到参照群体价值表达性作用。消费者受价值表达性作用主要体现在两个方面:一方面,消费者有提升自我概念的需求,会通过模仿和效仿群体行为来表现出隶属于该群体,借助该群体的形象来表现自己形象使自我概念更接近理想自我概念;另一方面,消费者有表达自我概念的需求,出于对某个群体的喜爱和好感,有心理上从属于某个群体的需求,通过与参照群体做出一致的消费行为来对该群体做出积极的反应 [32] 。

2.3.2. 消费品类型对参照群体作用的影响

姜凌等 [34] 学者对参考群体作用在公开消费奢侈品、私下消费奢侈品、私下消费大众品、公开消费大众品四类消费的影响进行了研究。研究发现,在购买决策中,不同的产品类型中,消费者受信息性作用、功利性作用、价值表达性作用的三者的影响各不相同。例如,公开消费奢侈品的购买决策中,消费者受价值表达性作用影响最大;而私下消费大众品的购买决策中,受信息性作用影响最大。学者梁晓青 [35] 的研究认为,中产阶级在消费决策中,参考群体对其的影响因消费类型是生存资料消费、发展资料消费或者享受资料消费而不同。而在公开消费和私密消费 [36] 中,消费者在选择公开消费产品时受到的参照群体影响力更大,且参照群体作用维度之间也存在差异 [37] 。学者Ramsza [29] 的研究也认为参照群体作用的影响因产品类型和品牌而不同。Bearden和Etzel [36] 在其研究中将产品区分为奢侈品和必须品,区分了参考群体对不同产品类别的作用,证实了如下结论:参考群体对消费者的购买决策和行为产生影响,但就“必需品、奢侈品”的影响而言,参考群体的影响是有差异的。Amaldoss等 [38] 的研究也证明了上述观点。

因此,参照群体作用因消费品类型而有所不同,即与必需品相比,奢侈品的社会属性尤其显著,奢侈品的“象征意义”如法国社会学家Bourdieu称之为“与必需品拉开距离”,由此构造了现实存在的社会阶层之间的差异 [39] 。在现代社会中,人们用消费来显示自己并构建社会区隔。正是奢侈品消费所具有的独特意义。产品的象征性、炫耀性价值越强烈,参照群体对消费者购买决策的影响越显著。相比大众品而言,在奢侈品的购买决策中,价值表达性影响会更为显著。且对于公开消费的物品,人们在消费选择中会更加重视物品所代表的公共意义(价值表达性影响),且常会遵循社会标准进行选择而易受功利性影响。相比大众品而言,在奢侈品的购买决策中,价值表达性影响会更为显著。

2.3.3. 小结

总体而言,参照群体通过对消费者的外部刺激,对消费者产品或品牌的购买评价、愿望、态度或行为产生影响。而参考群体实现其影响的机制主要通过信息性作用、功利性作用和价值表达性作用三个维度进行影响。而部分研究表明,参照群体作用因产品类型,消费类型等不同目的的消费而不同。因此,参照群体理论可以在消费者行为研究中发挥更大作用,并投入更多问题的研究。

3. 总结

因此,通过梳理当前关于消费者“意愿–行为”差距的研究,可以发现此类研究依旧存在一定不足,需要进一步拓展。计划行为理论(TPB)诞生以来,很多学者将其应用于营销等领域,主要关注于伦理消费或者绿色消费类问题。并且改进了模型使其更加符合具体的消费者意愿和行为研究。现有的研究大都基于计划行为理论,主要集中于关注对于消费者“意愿–行为”理论模型中变量的关系的影响因素,主要研究调节效应。

而Leanne Johnstone等的研究中的第三方中介变量:“影响者”是一个令年轻消费十分信任的群体,他们通过在网络社区、社交媒体等途径发布言论观点而获得年轻消费者认同,成为“专家”。此类“影响者”符合参照群体理论中参照群体的概念,即该研究证实了参考群体对于消费“意愿–行为”差距存在影响。参照群体通过对消费者的外部刺激,对消费者产品或品牌的购买评价、愿望、态度或行为产生影响。根据参照群体理论,该研究中“影响者”影响消费者主要通过信息性作用影响。后续研究中,可以将参考群体作为在伦理消费情景下消费者“意愿–行为”差距的影响因素进行验证,并从的信息性作用、功利性作用和价值表达性作用三个维度完整考虑参照群体在其中的作用机制。此外,研究表明参照群体作用对消费者行为和决策的影响因产品类型,消费类型等不同目的的消费而不同。所以,在研究上述影响机制时应当考虑以不同的消费类型进行对比研究。