1. 引言

近几十年来,全球化石燃料消费的过快增长导致大气中的碳积累量迅速增加。二氧化碳作为碳的最主要存在形式,其体积分数已经从工业革命前的大约280 × 106增加到接近395 × 106,增长了将近40% [1] [2],超过了过去上亿年的平均增速 [1] [3] 。大气中这些不断增加的碳通过大气–海面的通量作用不断进入海洋 [4],加上近岸地区工业污染物的直接排放,常常导致海岸地区的海水呈现酸化特征 [5] [6] 。酸化的海水中钙离子(Ca2+)浓度下降,促使碳酸钙(CaCO3)溶解并与二氧化碳(CO2)和水分子(H2O)化合形成碳酸氢钙(Ca(HCO3)2),这会使很多海洋软体动物如珊瑚的钙质壳体遭受破坏 [7] [8] 。例如:图瓦卢这个由多个珊瑚礁形成的岛国,由于大气中CO2含量的剧增,大量珊瑚礁已经被海水侵蚀 [9] 。近期新的研究表明,如果二氧化碳浓度继续以当前的速度增加,那么南大洋以及亚北极太平洋部分地方到2100年就“文石”(一种亚稳形式的CaCO3)而言将会处于不饱和状态。这一发现说明,在高纬度地区,一些海洋生物在几十年之内(而不是像以前的研究工作所提出的那样在几个世纪之内)将不能生长出它们由CaCO3构成的外骨架。不仅如此,南极考察结果甚至表明在普里兹湾吸收的CO2已经随着高密大陆架水向深层海洋入侵,加剧了深层海水的酸化进程(汪燕敏,2017)。目前大气和海水中的碳增加如果得不到有效控制,将在未来的几个世纪里引发大量海洋生物钙化速率下降 [8] [9],严重危及海洋生态系统的健康和安全 [1] 。因此,积极寻求有效的措施实现大气和海水降碳、固碳以改善海水酸化已经成为全球亟待解决的重大环境问题。

如何在Ca2+浓度降低的海水环境中,保持CaCO3不被分解,甚至能够持续利用CO2生成新的CaCO3是解决海水酸化问题的关键所在。外加微电流利用电沉积作用促进人工珊瑚礁(CaCO3)生成 [10],从而实现对水体和大气中的碳的吸收和固定已经成为海岸环境生态修复的重要发展方向。该方法的基本思路是通过外加低电压在阴、阳电极之间电解海水,通过电离子的迁移促进海水中的Ca2+快速富集于阴极电极,并与电解水离子((OH)−)和CO2分子合成CaCO3,形成珊瑚礁从而将碳固定于阴极。由于涉及外部电源的引入,使其经济、环保和安全性能不高,电沉积法目前仅限于在小型玻璃容器内进行实验 [10] 。此外,在自然状态下CO2通过气–水通量向海水中的补充速度难以满足人工珊瑚礁持续、快速生成的要求,因而也难以实现大气的快速降碳。鉴于以上两个缺点,要利用电沉积的方法来实现对酸化的海水和大气降碳,这在大规模的海岸环境现场运用中还需要进行进一步的探索。

本文提出一种可利用波浪能高效发电的新型护岸造礁系统,成功解决了电源的引入问题,此外该系统通过防波堤的破波作用向海水卷入大量CO2,从而也实现了海水中CO2的快速补充和大气的快速降碳。该系统是基于作者的一项发明专利 [11],它由三部分组成:消浪集流装置,发电蓄电装置和造礁降碳装置。该系统利用其消浪集流装置——倾斜阶梯式防波堤实现波浪能向水流能的转化;再利用单向水轮机将其所汇集的单向水流能量转化为电能,并将该电能储存于蓄电装置;最后在成对的活性炭电极板之间释放电能,促进海水中的Ca2+快速富集并与CO2化合生成人工珊瑚礁,最终在消浪护岸的同时实现降碳固碳的目标。本文对所提出的的护岸造礁系统进行了大型室内水池物理模型试验,实现其破波消浪、发电蓄电以及集钙造礁的全过程,验证其降碳效果,以期使该系统在海岸地区的大气和海水碳污染治理中得到推广运用。

2. 实验设置及过程

2.1 实验设置

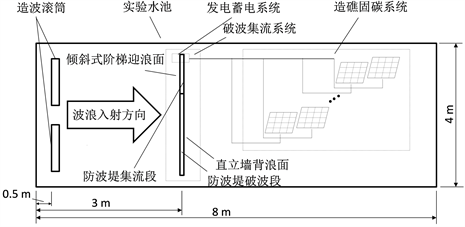

实验在矩形室内水池内进行,水池平面尺寸为8 m × 4 m,水池底部水平。水池一端安装2台造波滚筒,再向下游3 m处安装消浪集流装置—倾斜阶梯式防波堤,其阶梯面迎向波浪入射方向。防波堤的集流段安装发电蓄电装置,防波堤的背浪面设置人工造礁装置。实验水池及人工造礁系统的整体平面布置见示意图(图1)。

Figure 1. Schematic layout of laboratory pool

图1. 室内实验水池平面布置示意图

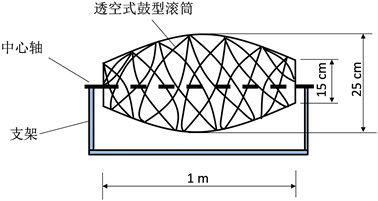

造波滚筒采用长度为1 m的透空式鼓型(图2),其中间部位直径为25 cm,两端直径为15 cm。2台造波滚筒以0.6 m的间距并列安装,同轴转动产生波浪,浪高和频率可以通过设置中轴的不同转速来调节。

Figure 2. Side view of the drum of wave generating roller

图2. 造波滚筒立面示意图

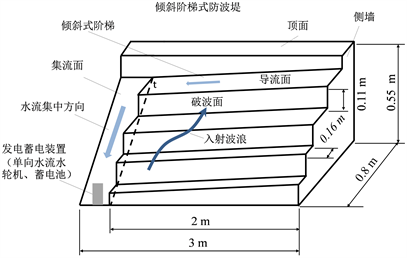

倾斜阶梯式防波堤总尺寸为3 m × 0.8 m × 0.55 m (长*宽*高),由破波段和集流段两部分组成(图3)。其中破波段宽度为2 m,由五阶高度为0.11 m,宽度为0.16 m的阶梯组成,各阶梯均沿波浪轴线方向倾斜2.5˚。宽度为1 m的集流段设置在阶梯低端,从阶梯顶部至底部坡度为34.5˚。波浪沿正向入射,在防波堤的迎浪面破碎,产生水流沿倾斜阶梯流至其低端进入集流段。集流段上的水流沿其一致坡度汇集至海水底部,形成能量集中的单向水流用以便于发电。

Figure 3. Sketch of breakwater with tilt multisteps

图3. 倾斜阶梯式防波堤构造示意图

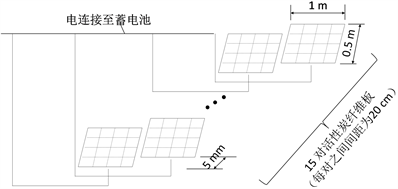

发电蓄电装置安装在集流段的底端(图3),由单向水流水轮机和蓄电池组构成。造礁降碳装置布置在背浪面一侧,由15对尺寸为1 m × 0.5 m × 1 cm (长*宽*厚)的活性炭纤维板组成,纤维板由支架固定保持直立状态。15对纤维板沿水池宽度方向均匀布置(图4),间距为20 cm。活性炭纤维板的比表面积为1500 m2/g,比电阻为720 cm,比电容为162 F/g。每一对纤维板分别接2.5 V的正、负电极。每一对正、负电荷纤维板之间距离为5 mm,构成一组造礁电极对。通电后,水中的Ca2+在电荷的作用下快速向阴极富集,与水中的CO2发生反应生成CaCO3,附着于阴极板从而形成人工珊瑚礁,将碳永久或半永久性固定。

2.2. 实验过程

实验开始之前,水池中静水水深0.5 m,水体采用祛除氯离子的自来水,水温保持在20℃。向水池中注入CO2以模拟酸化的海洋环境,水面上方空气在实验过程中处于密闭的室内。水池中CO2的初始含量设置为3610 ppmv,水面上方0.8 m高度范围内模拟大气中的二氧化碳初始含量为0.23%,二者均明显高于自然状态。

Figure 4. Sketch of the coral reef building and carbon sequestration equipment

图4. 造礁固碳装置示意图

Table 1. Original concentration of Ca2+ in six experiments (g/kg)

表1. 六组实验初始Ca2+浓度值 (g/kg)

实验开始前5分钟内向水池中注入Ca2+溶液,根据初始Ca2+浓度的不同设置,具有消浪集流和发电蓄电装置的造礁系统实验分为5组分别进行,分别以E1~E5编号(表1)。为了模拟不同酸化海水环境中较低的Ca2+浓度,五组实验中Ca2+初始浓度低于正常海水中Ca2+含量(约为0.4 g/kg)的62.5%~2.5%。考虑到自然海水中Ca2+可以从浓度较高的水域迁移到浓度较低处,从而使某一区域内的Ca2+浓度保持在一定范围内。实验过程中每10分钟测量一次Ca2+浓度,并根据测量结果向水中补充一次Ca2+溶液,使水池中Ca2+浓度保持在与其初始值相差不超过5%范围内。

该护岸造礁系统的工作以造波滚筒产生波浪作为开始,产生的二维线性规则波波长1.2 m,波高0.06 m,波周期1.2 s。波浪作用于倾斜阶梯式防波堤的迎浪面,每小时作用3次,每次15分钟,间隔5分钟。为便于将各组实验的降碳效果相互比较,5组实验(E1~E5)中的波浪参数均保持一致。

为对比该护岸造礁系统在破波条件下的降碳效果,本文另外设计了一组无防波堤和发电系统的实验(E6,表1),该组实验仅有人工造礁装置,外接2.5 V的直流电源。其造礁降碳装置的设置与E1~E5组实验完全相同,Ca2+含量设置为与浓度最高的E5组实验相同,为0.39 g/kg。

3. 结果分析

3.1. 总体降碳效果

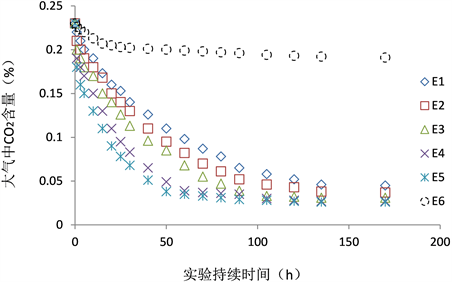

实验过程中每小时测量一次水池和大气中的二氧化碳,其中大气始终测量水面上方0.8 m高度处。各组实验测量结果见图5~8,总体上E1~E5五组实验在低于正常水平的Ca2+环境中,大气和海水中二氧化碳均呈持续下降趋势。图5和图6显示,在经历30~170小时之后,各工况下的二氧化碳均下降至正常水平,这表明该护岸造礁系统降碳效果显著,能够有效缓解海水酸化和大气碳污染问题。

3.2. 降碳量对Ca2+浓度的依赖性

不同Ca2+浓度工况下的五组实验对比表明(图5,图6),在实验初始阶段高CO2含量情况下,该造礁系统的降碳量与海水中的Ca2+浓度正相关,即Ca2+浓度越高,降碳量越大,其中E5组实验降碳量最大;Ca2+浓度越低,降碳量越小,其中E1组实验降碳量最小。这是因为在初始阶段,海水中可供合成CaCO3的CO2与Ca2+含量相比是过量的,因而CaCO3的合成速度只与Ca2+浓度有关。随着海水和大气中CO2含量的下降,该正相关性逐渐减弱。具体表现为随着实验的持续进行,各组实验降碳量之间的差异逐渐缩小。造成这种现象的主要原因在于随着护岸造礁系统工作的持续进行,海水中的CO2不断被吸收,CaCO3的合成速度越来越受到可利用的CO2制约,因而对Ca2+浓度的依赖性逐渐减弱。

Figure 5. Reduction curve of CO2 in seawater

图5. 各组实验海水中CO2含量的下降曲线

Figure 6. Reduction curve of CO2 in atmosphere

图6. 各组实验大气中CO2含量的下降曲线

为具体展现该护岸造礁系统的降碳效率对Ca2+浓度的依赖关系,将各组实验中的CO2降低百分比列表对比(表2),并分别以E1和E5两组实验数据进行对比说明。表2显示,在Ca2+浓度最低(0.15 g/kg)的E1组实验中,实验开始后1小时之内海水和大气中的CO2含量均下降了4.3%;实验进行10小时后海水中的CO2含量下降了21.6%,水面上方大气中的CO2含量下降了17.3%;实验进行到第50小时海水中的CO2含量下降了62.2%,水面上方大气中的CO2含量下降了52.2%;实验进行到第90小时海水中的CO2含量下降了78.2%,水面上方大气中的CO2含量下降了71.7%;实验进行到第170小时海水中的CO2含量下降了88.1%,水面上方大气中的CO2含量下降了80.4%。

与之相对比,在Ca2+浓度最高(0.39 g/kg)的E5组实验中(表2),实验开始后1小时之内海水中的CO2含量下降了16.3%,水面上方大气中的CO2含量下降了21.2%;实验进行10小时后海水中CO2含量下降了45.6%,水面上方大气中CO2含量下降了43.5%;实验进行到第50小时海水中CO2含量下降了83.2%,水面上方大气中CO2含量下降了83.5%;实验进行到第90小时海水中CO2含量下降了88.0%,水面上方大气中CO2含量下降了87.4%;实验进行到第170小时海水中CO2含量下降了90.0%,水面上方大气中CO2含量下降了88.7%。

Table 2. Reduction percentage of CO2 in experiments E1-E5

表2. E1~E5实验中CO2降低值(%)

以上两组Ca2+浓度最低和最高的实验(E1与E5)对比表明,实验开始后1小时之内E5实验海水和大气中的CO2含量下降值分别达到E1实验的3.8倍和4.9倍,二者差异最大;10小时后海水和大气中CO2含量下降值倍比分别下降至2.1倍和2.6倍;50小时后分别下降至1.3倍和1.6倍;90小时后分别下降至1.1倍和1.2倍;170小时后分别下降至1.0倍和1.1倍,二者差异已经显著缩小。该对比数据具体说明了该护岸造礁系统的降碳效果对Ca2+浓度的依赖性在实验初始阶段表现强烈,随着实验的持续进行呈减弱趋势。通过分析进一步发现这种不断下降的依赖性与水体中CO2含量的变化直接相关。

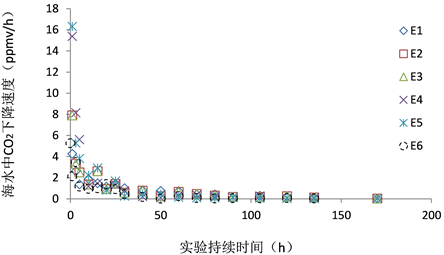

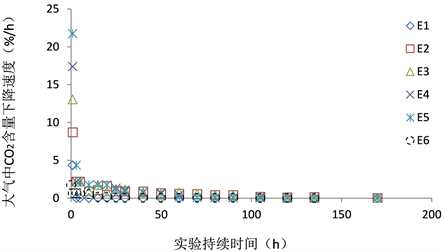

3.3. 降碳效率与CO2含量变化的关系

实验表明该护岸造礁系统的降碳效率除与Ca2+浓度相关外,也与CO2本身的含量密切相关。(图7,图8)显示各种Ca2+浓度工况(E1~E5)下大气和海水中的降碳速度均与CO2含量呈负相关关系。在护岸造礁系统工作的初始阶段,CO2下降速度较快,随着实验的持续进行,其下降速度逐渐减缓。在实验进行的第1小时内,海水中CO2下降速度在每小时4.3%~16.3%之间,大气中CO2下降速度在每小时4.3%~21.7%之间。实验进行到第50小时海水中的CO2下降速度为每小时0.74%~0.44%,水面上方大气中的CO2下降速度为每小时0.78%~0.13%。当实验进行至135~170小时,海水中CO2下降速度降至每小时0.015%~0.023%,大气中CO2已经不再继续下降。出现这种现象的主要原因是随着海水中CO2本身含量的持续下降,可供合成CaCO3的碳酸根离子减少。

3.4. 倾斜阶梯式防波堤对降碳效果的影响

图5和图6同时显示了未设置防波堤和发电装置的E6组对比实验的降碳量。对比结果表明,尽管E6设置为与Ca2+浓度最高的E5组实验相同,其降碳效率却显著低于E1~E5组。在经历了170小时之后,E6组实验CO2含量在海水中和水面上方大气中分别下降了57.8%和17%,显著低于E1~E5组的88%和80% (图5,图6)。也就是,E1~E5海水中的降碳量达到E6组实验的1.52~1.55倍(图5),大气中的降碳量达到E6组实验的4.24~5.1倍(图6)。针对E6进一步对比其大气和海水中的降碳量(图5,图6),结果显示大气中的降碳量显著低于海水中,这说明其大气中的CO2并未通过水–气通量充分进入海水。而在E1~E5组实验中,大气和海水中的降碳量均较大,这说明在倾斜阶梯式防波堤的破波作用下,大气中的CO2能够被破碎的波浪携带而充分卷入海水中。

图7和图8同时显示了E6组对比实验的降碳速度。在实验开始的前30小时,E6海水中的降碳速度甚至高于E1~E5中效率最低的E1组实验23.4%;然而从第30小时直至170小时期间,其降碳速度却始终低于E1~E5 (图7)。出现这种转折的原因是由于E6大气中的CO2未充分进入海水,致使海水中CO2随着CaCO3的持续合成而快速降低。这可以从图6和图8中充分显示出来:E6大气中CO2的下降量低于其余各组实验至少16% (图6),其下降速度也从实验开始至结束阶段均处于显著的低水平(图8)。

值得注意的是,在实验开始阶段E6海水中降碳速度高于E1,其主要原因是在实验的初始阶段E6的Ca2+含量高于E1,因而其CaCO3的合成速度较快。然而随着实验的持续进行,E6海水中的CO2补充量显著少于E1~E5组实验,导致E6组实验的CaCO3合成速度降低。这进一步说明E1~E5组实验中倾斜阶梯式防波堤能够通过破波作用向海水中卷入大量CO2。

Figure 7. Reduction speed curve of CO2 in seawater

图7. 各组实验海水中CO2含量的下降速度曲线

Figure 8. Reduction speed curve of CO2 in atmosphere

图8. 各组实验大气中CO2含量的下降速度曲线

4. 结论

本文提出的新型护岸造礁系统通过电沉积作用促进人工珊瑚礁的快速生成来进行固碳,对受污染的大气和海水具有显著降碳效果。研究表明,该系统的降碳效果和效率与受污染海水中较低的Ca2+浓度以及大气和海水中的CO2含量均呈正相关关系,其主要原因是人工珊瑚礁的主要成分CaCO3的生成受到可利用的Ca2+和CO2的制约。

该新型护岸造礁系统的主要优点表现为:1) 与无消浪集流装置的人工造礁系统相比,其消浪集流系统在破波的同时将大气中的CO2大量卷入海水中,为人工珊瑚礁的生成提供充足的碳酸根离子,从而显著提高了降碳效果和效率;2) 倾斜阶梯式防波堤将波浪能转化为集中的单向水流能,推动水轮机发电,具有经济、简易的优势;3) 具有自发电系统,无需引入外部电源,不带来新的环境污染。鉴于以上优点,该护岸造礁系统适于在广大海岸地区推广运用,它将有助于解决海岸地区大气和海水碳污染问题。

致谢

本论文受国家自然科学基金(项目批准号:51479109,51479137)的资助,在此向国家自然科学基金委致谢!