1. 引言

冷水坑矿田位于赣中东地区,区内累计查明银资源储量8200吨、铅锌资源储量390万吨,保有资源储量银7700吨,铅锌资源储量380万吨,是国内最重要的多金属矿集区之一,找矿潜力巨大 [1] 。

近年来,多金属矿矿化特征及找矿潜力方面的研究主要注重于模式找矿和深部找矿信息提取。通过近年的地质找矿工作,岭西是近年来冷水坑矿田外围发现的一处多金属矿化点,银、铅、锌多金属矿化富集,显示出多金属良好的找矿前景。本论文旨在通过对岭西多金属成矿地质条件、地球物理和地球化学特征综合分析,对比区内典型矿床,分析岭西地区找矿潜力,提出下一步找矿突破方向。

2. 区域地质概况

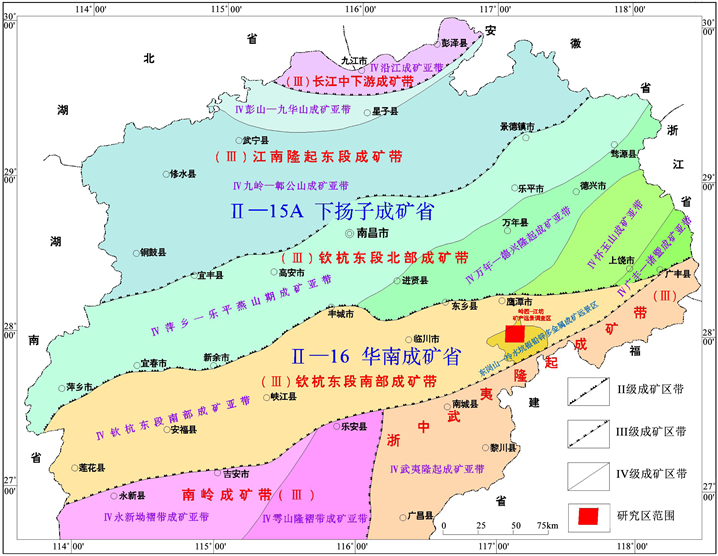

研究区位于扬子板块与华夏板块接合部–钦杭东段的南部成矿亚带(图1),属华夏板块华南造山带武功山-北武夷(前缘褶皱冲)隆起带和中南武夷隆起北缘部分 [2] [3] 。

本区自晋宁期以来长期处于活动大陆边缘,具有多期次构造–岩浆–成矿作用,以晋宁–加里东、海西–印支、燕山–喜山为主。经印支运动,本区完成了向大陆的转变,并成为欧亚板块的一部分。燕山期,在太平洋板块与欧亚板块的相互作用下,断裂重新活动并改造复合,形成一系列北北东、北东及北西向断裂带,同时伴随大规模岩浆侵入和成矿作用。燕山期为区内成岩成矿的主要时期,形成了丰富的有色金属矿产 [4] [5] 。

区内地层以青白口–寒武纪地层和中新生代地层为主。青白口–寒武纪地层为中深度变质的褶皱基底,混合岩化现象普遍,包括周潭岩组、万源岩组、洪山组、外管坑组,地层总体以复理石沉积夹碳酸盐岩建造为特征,是一套富含炭、硅、矾、磷、铁、钙组合,与铜、铅、锌、银、钼等成矿密切相关。盖层由早石炭世–早侏罗世地层组成,角度不整合于变质基底之上,为一套滨海–浅海–滨海–滨岸沼泽相碳酸盐岩、泥砂质碎屑岩及含煤建造。燕山–喜山期沉积为一套磨拉石建造及河湖相红色碎屑岩建造。与铜、铅、锌、银矿化关系较密切的地层为上侏罗–下白垩统打鼓顶组与鹅湖岭组形成的一套陆相中酸性火山碎屑杂岩系。

Figure 1. Sketch map of regional metallogenic belt location

图1. 区域成矿带位置简图(据余忠珍成矿区带图修改)

区内岩浆活动剧烈,地表出露大小数十个以酸性、中酸性为主的侵入体。以加里东、印支期和燕山期为主,多呈岩基产出,燕山晚期岩体以发育岩株、岩滴、岩瘤、岩墙为特征,多形成火山岩–次火山岩组合,与区内多金属成矿最为密切,如冷水坑斑岩体等 [4] 。

研究区构造线方向主要为北东、北北东向,次为近南北向与北西向。区内褶皱、断裂构造发育。基底褶皱轴迹方向主要为近东西向、近北东向与北西向,为多期叠加褶皱,属晋宁–加里东期产物。盖层褶皱为饶南复式向斜的一部分。区内断裂构造错综复杂,大体可分成北东东–近东西,近南北,北东–北北东、北西向四组。控矿构造主要为北东向构造带,矿床(点)的分布主要受北东向、北北东向断裂带及火山机构控制,容矿构造主要为控制矿床(点)构造的次级配套构造 [6] [7] 。

3. 成矿条件分析

研究区地处扬子板块与华南板块拼接带南侧,华南板块北东缘,中国东部环太平洋成矿内带,钦杭东段的南部成矿亚带,毗邻武夷山贵多金属成矿带。区内广泛出露中–深度变质岩,为一套巨厚的含火山物质的复理石建造。地质构造复杂,岩浆活动频繁,成矿地质条件优越 [8] [9] 。

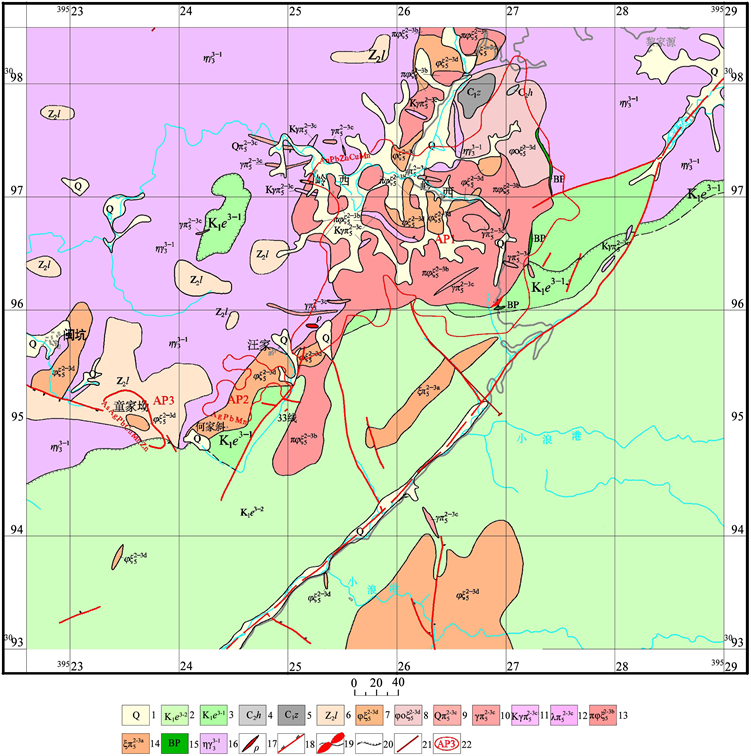

岭西矿区地层主要有震旦系上统老虎塘组,石炭系下统梓山组和中统黄龙组,白垩系下统鹅湖岭组和第四系(图2)。震旦系地层主要以残留体形态分布于矿区西北部的二长花岗岩中,岩性主要为条带状混合岩、片麻岩和云母片岩等。石炭系地层零星分布于区内北东角天坞附近,梓山组由一套灰白色砂砾岩、石英砂岩组成;黄龙组由白云质灰岩和结晶灰岩组成。依据现场勘查及CSAMT法测量可知,石炭系地层均为火山侵入岩的残留体。白垩系下统鹅湖岭组主要分布于南部,西部亦有小面积出露,为一套中酸性火山碎屑岩及熔岩组合,依岩性可分为两个喷发韵律:第一韵律下部由凝灰质砂砾岩夹粉砂岩组成,中部由流纹质角砾粗晶屑凝灰岩、流纹质熔结凝灰岩及火山弹熔结凝灰岩组成、上部以流纹岩为主;第二韵律下部由流纹质角砾粗晶屑凝灰岩组成,上部由流纹质熔结凝灰岩组成。

1-第四系;2-白垩系下统鹅湖岭组F段;3-白垩系下统鹅湖岭组E段;4-石炭系中统黄龙组;5-石炭系下统梓山组;6-震旦系上统;7-中细粒辉石正长岩;8-角闪正长岩;9-石英斑岩;10-花岗斑岩;11-正长花岗斑岩;12-流纹斑岩;13-似斑状辉石正长岩;14-正长斑岩;15-隐爆角砾岩;16-加里东期花岗闪长岩;17-伟晶岩;18-压扭性断裂及产状;19-实测地质界线;20-实测不整合地质界线;21-CSAMT法测量剖面位置及编号;22-综合异常及编号

1-第四系;2-白垩系下统鹅湖岭组F段;3-白垩系下统鹅湖岭组E段;4-石炭系中统黄龙组;5-石炭系下统梓山组;6-震旦系上统;7-中细粒辉石正长岩;8-角闪正长岩;9-石英斑岩;10-花岗斑岩;11-正长花岗斑岩;12-流纹斑岩;13-似斑状辉石正长岩;14-正长斑岩;15-隐爆角砾岩;16-加里东期花岗闪长岩;17-伟晶岩;18-压扭性断裂及产状;19-实测地质界线;20-实测不整合地质界线;21-CSAMT法测量剖面位置及编号;22-综合异常及编号

Figure 2. Lingxi deposit geological sketch map

图2. 岭西矿区地质矿产简图

岭西矿区经历了多次构造运动,构造形迹复杂多样,以断裂构造和火山构造为主。断裂构造按走向可分为北东向、北北东向和北西向三组。北东向断裂主要以湖石断裂为代表,斜穿整个矿区,全长约140 km,走向北东、倾向北西,挤压破碎断裂面宽数米至数十米,糜棱岩、构造透镜体发育,硅化、绢云母化、绿泥石化、黄铁矿化等蚀变强烈,该断裂控制了本区古火山口分布。另外两组断裂多呈不规则状,规模较小,地表延长数百米,断面多呈锯齿状、不规则状,倾角介于60˚~80˚之间,力学性质以张性或张扭性为主,多已被次火山岩体所充填,其特征与冷水坑矿田含矿断裂较为相似。研究区二级火山构造为岭西古火山口,与冷水坑矿田银鹭岭古火山口同位于月凤山火山盆地北缘,其产出部位均受区域性湖石断裂控制,中心式喷发,产生了一系列与矿化相关的断层和隐爆角砾岩。隐爆角砾岩是矿区典型地质特征之一,分布于火山侵入体或次火山岩体的东、南缘,呈不规则半环状断续展布。隐爆角砾岩的成分变化大,由围岩、岩体或岩脉组成,其特征与冷水坑典型矿床较为相似 [10] 。

区内岩浆岩活动频繁,具多期次、多类型特征。中酸性侵入岩、火山岩及次火山岩发育,以岩株和岩脉产出为主,形成时期主要为加里东晚期和燕山晚期,与冷水坑矿田成矿岩体类似 [4] [11] 。火山岩系复杂,可划分为火山通道相、喷发–沉积相、喷发相、次火山岩相和火山侵入相。充填火山通道的岩石为中细粒辉石正长岩,其形态平面上近于椭圆形,剖面上大致为喇叭状,与变质岩或似斑状辉石正长岩呈侵入或断层接触,倾角大于50˚;喷发–沉积相岩性变化大,层理不明显,厚度不稳定,反映出正常沉积与火山堆积快速交替过程。喷发相岩性主要由集块角砾岩、熔结凝灰岩、角砾晶屑凝灰岩和火山弹等岩石组成,均发育大小不等的角砾,表明火山爆发强烈;次火山相最为发育,岩石类型复杂,成分以酸性、中酸性为主,呈岩脉、岩墙产出,岩体形态产状变化较大,均侵入于变质岩中,其中石英斑岩和花岗斑岩在地表多已风化成瓷土矿;火山侵入相呈岩株状分布,岩性为似斑状辉石正长岩、角闪辉石正长岩,与基底岩石和火山岩呈侵入或断层接触,倾角介于5˚~65˚间。各岩相特征与冷水坑矿田岩浆岩特征总体相似 [12] 。

矿区蚀变作用复杂,主要有钾化、碳酸盐化、绿泥石化、绢云母化、黄铁矿化、硅化,局部见蛇纹石化、叶腊石化和萤石化。其中钾化、萤石矿化是铀矿的重要找矿标志。绿泥石化和绢云母化主要交代辉石、角闪石等铁镁暗色矿物面状分布。黄铁矿化呈星点状、小团块状或细脉状产出。碳酸盐化主要为方解石脉沿裂充填而成。各蚀变平面分布特征是中心(火山通道相)为绢云母化–绿泥石化,两侧为绿泥石化–黄铁矿化–碳酸盐化,再往外则为黄铁矿化–碳酸盐化,与区域蚀变分带特征有一定相似。矿区主要矿化类型有铀、铜、铅、锌、金、银等,均与火山热液及隐爆作用有关。铀矿化主要见于矿区南东侧的鸡公尖一带的流纹斑岩、凝灰质粉砂岩或流纹质熔结凝灰岩中。矿化受构造破碎带控制,岩石钾化、绿泥石、萤石化等蚀变强烈。铜、铅、锌、金、银等矿化大都见于隐爆角砾岩中,地表矿化较弱,但往深部显示出较良好的矿化富集。

4. 地球化学特征

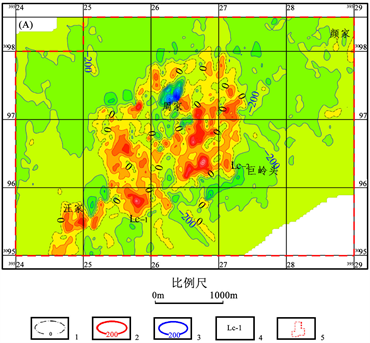

对岭西矿区开展了1:10000土壤地球化学测量。背景值与异常下限的确定方法为:先统计各元素特征值,再确定背景值(C)、标准离差(S)和异常下限(Ca),然后选用逐步剔除离群值(C ± 3S范围外的数据)后的算术平均值;采用背景值加2倍标准离差(Ca = C + 2S)计算,最后得到各元素的异常下限和成图下限。结果表明:区内Pb、Cu、Zn、Mn、Au、Ag、As等元素形成较清晰的土壤异常,大致可分为:童家坳异常(AP1)、汪家异常(AP2)和岭西村异常(AP3),见图3。

AP1、AP2异常位于变质岩与火山东岩接触部位,总体走向与接触界面一致,元素组合以Mn为主,Cu、Ag、Zn、As次之,异常强度一般,重叠性一般,经路线调查后推断为沿地层接触界面活动的后期构造所致,其深部可能存在隐伏的层控型银铅锌矿体。AP3异常位于岭西古火山口内,元素组合有Cu、Pb、Zn、Ag等,异常强度不高且不规整,初步推断为岭西古火山口内斑岩型矿床已遭受剥蚀,为矿致异常。

1-第四系;2-白垩系上统鹅湖岭组;3-震旦系下上统;4-隐爆角砾岩;5-混合花岗岩;6-铜元素异常(μg/g);7-铅元素异常(μg/g);8-锌元素异常(μg/g);9-银元素异常(μg/g);10-锰元素异常(μg/g);11-砷元素异常(μg/g);12-金元素异常(μg/g);13-1/万土壤测量范围;14-综合异常编号

1-第四系;2-白垩系上统鹅湖岭组;3-震旦系下上统;4-隐爆角砾岩;5-混合花岗岩;6-铜元素异常(μg/g);7-铅元素异常(μg/g);8-锌元素异常(μg/g);9-银元素异常(μg/g);10-锰元素异常(μg/g);11-砷元素异常(μg/g);12-金元素异常(μg/g);13-1/万土壤测量范围;14-综合异常编号

Figure 3. Soil geochemical comprehensive anomaly map of Lingxi area

图3. 岭西矿区土壤地球化学综合异常图

5. 地球物理特征

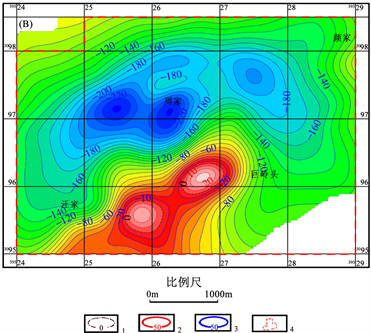

1:10000高精度磁测结果显示区内有两个规模较大的地磁总场(ΔT)化极正值异常LC-1、LC-2 (图4(A)),两个异常形态一致,均呈北东向狭长串珠状排列,面积分别为0.5平方千米和1.4平方千米。异常梯度变化较大,正负伴生出现。主体磁异常对应着岭西古火山通道边缘的辉石正长岩体与晚侏罗纪鹅湖岭组火山岩地层的内外接触带上。经化极上延异常形态变规整、正值降低、但梯度增大(图4(B)),说明其磁源体埋藏较深。根据区内磁参数测定结果,推测磁异常可能由辉石正长岩体或含矿晶屑凝灰岩地层引起。

CSAMT测量剖面视电阻率断面图显示异常总体格局、形态与特征基本相似,呈渐变过渡关系。以33线CSAMT 2D非线性共轭梯度法反演卡尼亚视电阻率及解释推断断面图(图5)为例。从视电阻率分布规律推断蓝色系为侏罗系地层的电性反映,白色系为侏罗系鹅湖岭组地层的电性反映,紫色系可能为侏罗系地层与震旦系地层或岩体的接触带反映的电性过渡带,青色系为岩体的电性表现,而红色系主要反映为震旦系的存在,深部不排除岩体引起的可能。

1-异常零等值线及标注;2-异常正等值线及标注;3-异常负等值线及标注;4-磁异常编号;5-研究区。

1-异常零等值线及标注;2-异常正等值线及标注;3-异常负等值线及标注;4-磁异常编号;5-研究区。

Figure 4. ΔT pole contour map of magnetic measurement (A) and △T pole extension 300m contour map (B) (nT)

图4. 岭西矿区磁测ΔT化极等值线平面图(A)和磁测ΔT化极上延300米等值线平面图(B) (单位nT)

Figure 5. No. 33 line sectional map of Kania apparent resistivity and explanation

图5. 33线卡尼亚视电阻率及解译断面图

CR法剖面测量仅在33线布置,出现4处异常大于平均值的1.5倍,其中ms1值最高范围最大,形状不规则,异常最高值为22%;ms2形状如同“品”字,位于ms1左下方,最高值约为15%;ms3最高值约为15%;ms4和ms1、ms2组成一不对称偶极异常,且三者都可能处于岩体和侏罗系鹅湖岭组地层的接触带上,具备形成矽卡岩型矿(化)体的条件,认为异常与金属硫化物关系密切。之后在33线实施单孔钻探验证,发现局部花岗斑岩脉中发育较强的黄铁矿化和绿泥石化。

矿区地球物理研究显示本区具有非常明显且埋藏较深磁异常区,同时震旦系云母片岩中黄铁矿化普遍发育,局部形成团块状,33线剖面的极化率异常可能是由局部团块状黄铁矿化引起。

6. 找矿潜力分析

岭西银、铅、锌多金属矿以往区内找矿主要依据地表地质信息、地球化学信息、地球物理信息进行预测,预测深部找矿精度不高,认为区内没有银、铅、锌多金属矿的找矿潜力。近年来,区内开展了以模式找矿和深度找矿信息提取为主的研究工作,通过与冷水坑典型的对比,采用CSAMT和CR法等新技术,提取了深部找矿信息,认为区内有进一步找矿的潜力。

矿区位于冷水坑矿集区,地处扬子板块与华南板块拼接带南侧,钦杭东段的南部成矿亚带,毗邻武夷山贵多金属成矿带 [11] [13] 。区内广泛出露中–深度变质复理石建造,构造发育,岩浆活动频繁,成矿地质条件优越。土壤地球化学显示异常位于火山岩区边缘,受火山热液作用,易形成含矿流体,元素在近地表富集成矿,形成异常,但地表剥蚀较深,沿导矿构造往深边部具有找矿潜力。地球物理显示在岭西古火山的火山通道有明显磁异常,上延后变化不大,显示其磁源体来源较深。同时从33线剖面CR法测量的趋势看,矿区深部的视充电率往南有增大趋势,在磁异常区段深部其极化率特征有变化至与冷水坑矿田含矿晶屑凝灰岩相同的可能,认为矿区南部侵入岩与火山岩接触部位有寻找隐伏层控型或斑岩型矿床前景。

7. 结论

1) 矿区出露的白垩系下统鹅湖岭组与多金属成矿关系密切,张性或张扭性断裂发育,发育大量引爆角砾岩,蚀变强烈、中酸性岩浆岩活动剧烈,具有冷水坑矿集区典型矿床成矿地质特征。

2) 土壤地球化学研究显示矿区分布童家坳异常(AP1)、汪家异常(AP2)和岭西村异常(AP3) 3个矿质异常区,且岭西古火山机构内浅部的斑岩型矿化已遭受剥蚀。

3) 地球物理研究表明矿区具有深埋藏磁异常区,深部视充电率往南有增大趋势,与局部团块状黄铁矿化密切,矿区南部侵入岩与火山岩接触部位寻找隐伏层控型或斑岩型矿床前景较大。