1. 引言

主述位推进理论的创始人是布拉格学派的代表马泰休斯(Vilém Mathesius) [1] 。他第一个提出实际切分、主位和述位这几个概念。这位学者研究的是捷克语和英语语篇。捷克语言学家达奈施(František Daneš) [2] 对马泰休斯有关实际切分的理论原理做出进一步的发展并提出了五种主述位推进模式。目前主述位推进理论已被广泛运用于不同语系语言的篇章结构研究,如针对现代汉语 [3] [4] [5]、上古汉语 [6] [7]、俄语 [8] [9] [10] [11]、德语 [12] 和英语 [13] 等几种语言都有人进行切分实践,这说明主述位推进理论对于解析不同语系语言的语篇结构均具有实践意义。

有的学者分析汉语语篇的时候,使用的是话题–述题这一组概念。值得注意的是,这组概念本来是赵元任先生提出的 [14],但他研究的是汉语单句结构,而不是语篇,也不是句子之间的衔接手段。对单句做实际切分的时候,主位和话题相吻合。但对语篇进行实际切分的时候,所切分出的所谓话题,已经不是赵元任提出的话题,而是主位。因此,只有使用主述位推进理论的主述位推进公式,才能更好地进行语篇切分。否则便会出现切分模糊的现象,妨碍对语篇结构的清晰理解。

在我看来,主述位推进理论最理想的研究对象就是汉语文言语篇。主要是由于文言语句的语法结构、主述位结构都非常严整清晰(而其词汇却相反,以模糊性为主要特点)。在文言复合句中,一个主句一般只与一个从句产生从属关系。(从句越多,实际切分越难以进行。)而目前在汉语学界用主述位推进理论进行文言语篇结构分析的研究成果还较少。一方面,这种研究对研究者提出了比较高的要求:他既要有主述位推进理论方面的知识和操作实际切分的技能,又要对古代汉语有很好的把握。因此,本文尝试通过具体的实例操作来推进该理论在汉语文言语篇分析中的应用。

本文的实践意义在于:主述位推进理论有助于分析语篇的结构,有助于厘清组成语篇的句子按照哪些规律连缀在一起,哪里是句子的焦点,哪里是已知信息,用的是哪些衔接手段。这种分析可以帮助我们更好地理解语篇的含义,以及如何构造新的语篇。主位省略是文言语篇中很常见的衔接手段之一,主述位推进理论的运用可以帮助我们正确地还原被省略掉的成分。

此前,有学者提出了“‘主位推进’论……几乎完全不适合汉语” [15] 的观点,而本文通过对系列语篇的实际切分操作,证明这一观点是错误的。

2. 从单句中切分出主位或者述位的原则与实际操作

对语篇的实际切分一般由两个阶段组成。第一个阶段是从每一个组成语篇的句子中切分出其主位或者述位。进行这种切分时,不能以主位或述位的定义为出发点。因为主位和述位不好下定义,这与主语和谓语难以下定义一样。需要注意的是,只有用链接模式组成的语篇里的主位是已知信息,述位是新信息。而对用述位延续模式组成的语篇而言,其主位是新信息,述位是已知信息。主位和述位是两个相对的概念,可以互相转换。因此从单句中切分主位或者述位的原则是,主位一般对应于主语部分,述位一般则对应于谓语部分。层次分析法逐级分析的最后结果,是句子自动地分为主语和谓语两部分。因此实际切分的第一阶段用层次分析法完成比较方便。

例句1:从“虎兕出于柙龟玉毁于椟中是谁之过与?”这句中切分出主位。

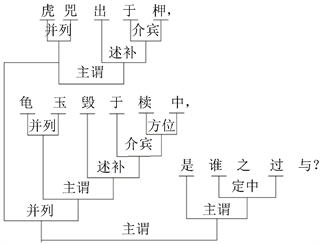

为了做好这个题,对这个句子进行从小到大的层次分析法分析(图1)。

Figure 1. The extraction of theme in Wen-yen sentence. Example 1

图1. 单句中切分出主位的例子1

如图1所示,这个句子的主语部分由两个并列主谓短语组成,即“虎兕出于柙,龟玉毁于椟中”。这也是这个句子的主位。

这里不难发现,虚词“是”为述位开端的形式标记,告诉我们“是”字以后的成分符合述位。

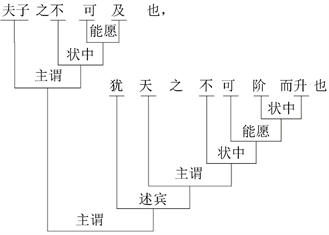

例句2:需要从“夫子之不可及也犹天之不可阶而升也”中切分出主位。

对这个句子的层次分析法分析(图2)告诉我们,这个句子的主语部分符合主谓短语“夫子之不可及”。这也是我们要切分出的主位。放在主位末尾的虚词“也”可以看成主位结束的形式标记,亦是主位与述位之间的分界线。

Figure 2. The extraction of theme in Wen-yen sentence. Example 2

图2. 单句中切分出主位的例子2

至于带一个从句的主从复句,从句一般对应于主位,主句对应于述位(或者相反)。

例句3:从“上好礼则民莫敢不敬”句中切分出主位。

我们分析的句子是个主从复合句,主句为“莫敢不敬”,条件从句为“上好礼”。条件从句符合主位,主句符合述位,虚词“则”是述位开端的形式标记。

3. 主述位推进模式的公式描写

语篇分析的第二阶段是判断该语篇符合哪一种主述位推进模式。基本主述位推进模式一共有四个:平行模式、链接模式、交叉模式与混合模式。

所有的主述位推进模式都可以用公式表示(表1),以利于实际切分操作。

Table 1. Classification of Theme-Rheme Progressive Patterns

表1. 主述位推进模式分类

Continued

4. 对平行模式的描写

平行模式有很多变体,例如主位交替、主位重复、主位省略、述位省略、交叉等模式。实际上链接模式也是从平行模式划分出来的。因此平行模式经常是研究的重点。

平行模式是组织古汉语篇章的主要方法。衔接用平行模式组成的语篇的手段有两种,分别是词汇和语法上的对称。主要词汇衔接手段为词汇重复,以及反义词、近义词和属于一类词的使用。

例4:要分析的语篇如下:目不能决黑白之色则谓之盲,耳不能别清浊之声则谓之聋,心不能审得失之地则谓之狂。(韩非子∙解老)

(首先)对这个语篇要进行实际切分分析,然后分析其衔接手段。

虚词“则”可以看成所有的主位与述位之间的形式标记。从以上的切分可见,所有下面的句子都(是)在第一个句子的基础上构造的。虚词“不能”、“之”、“则谓之”的重现使得第一个句子的结构可以完整重复。名词“目”在下面的句子中为属于同一类的名词“耳”、“心”所代替。名词“目”、“耳”、“心”明显不是近义词,但它们都有一个共性:它们都表示人之所有。在这个意义上,我们可以把这三个名词都归到一类。第一个句子中的述宾短语“决色”在下面的句子中被相似的述宾短语“别声”、“审地”所代替。并列短语“黑白”在下面的句子中被相似短语“清浊”、“得失”所代替。第一个句子的实词“盲”被属于一类的实词“聋”、“狂”所代替。这三个字的词性不是名词,而是形容词,且都有一个共性,那就是它们都描写人的属性:人的视力、耳力和他的精神状态。所以这三个字同属一类。

语义上,实词“目”、“耳”、“心”与实词“盲”、“聋”、“狂”有紧密的联系,因为读完这一段后读者脑海里会留下“目盲”、“耳聋”、“心狂”这三个短语。

至于语法上的衔接手段,此语篇保持纵向的对称,即T1||T2||T3;R1||R2||R3。||这个符号指的是语法结构相同。T1,T2,T3都有主谓宾结构。R1,R2,R3都有谓语加上直接宾语、再加上间接宾语一样的结构。

反义词的使用也是组织平行语篇常用的衔接手段。

例5:待分析的语篇如下:君子不可小知而可大受也,小人不可大受而可小知也。(论语∙卫灵公)

需要对这个语篇里的衔接手段进行分析。

这个语篇的结构符合平行模式。虚词“不可”、“而”、“也”的重现允许第二个句子重复第一个句子的语法结构。至于词汇衔接手段,第一个句子的实词“君子”在第二个句子中被其反义词“小人”代替;状中短语“小知”被类似的短语“大受”代替;第一个句子的“大受”被第二个句子的“小知”代替。“小”与“大”又构成反义关系。

5. 以对称形式为标准对平行语篇的分类

除了词汇衔接手段之外,语法上的对称也是组织平行语篇的重要手段。在表2中,以最简单的平行语篇(a)为例,来对语法上的对称进行分类。

Table 2. Grammatical Symmetry in Parallel Te

表2. 平行语篇的语法上的对称

Continued

从表2中不难发现符合纵横向对称模式的语篇对称程度最高,词汇重复得也最多。符合一部分纵向对称的语篇对称程度最低,词汇重复得最少,更确切地说,在我们举的例子中完全没有重复。

表2中所举的都是先秦语篇的例子。先秦的平行语篇以保持纵横向对称的居多。晚期文言文的平行语篇(则)相反,以保持一部分纵向对称的语篇居多。晚期文言文的平行语篇中也有保持纵横向对称的例子,但这一般是作为一种特殊的修辞手段而存在,以期获得读者的注意。在先秦语篇中纵横向的对称是组织课文和语篇的主要方法,而不是修辞手段。

例6:待分析的语篇如下:1) 志不强者智不达言不信者行不果。(墨子∙修身) 2) 非我而当者,吾师也;是我而当者,吾友也;谄谀我者,吾贼也。(荀子∙修身) 3) 痛哭而返。众慰解之,哭益悲。(聊斋志异∙张诚)

首先对这三个语篇进行实际切分分析,然后比较一下对称程度。

以上的实际切分分析告诉我们,第一个语篇保持纵横向的对称,对称程度最高;第二个语篇以纵向的对称为特点;第三个语篇只保持一部分纵向的对称,对称程度最低。第三个语篇的语言属于晚期文言文,该语篇的作者并不追求语法上的对称。

例7:待分析的语篇如下:1) 君子位尊而志恭,心小而道大,所听视者近,而所闻见者远。(荀子∙不苟) 2) 女笑拉公子入室,代扑衣上尘,拭眼泪,摩挲杖痕,饵以枣栗。(聊斋志异∙小翠)

首先需要对这两个语篇进行实际切分,然后比较对称程度。

我们分析的两个语篇都符合主位省略模式。第一个语篇的对称程度明显地比第二个高。从形式角度看,第一个语篇的每一行都有一样的字数(最后一行是例外,有6个字);第二个语篇每一行的字数不同,字数为6,5,3,4与4个字。

至于语法上的对称,第一个语篇的述位由两个部分组成。第一个部分由两个并列主谓短语充当(R1,R2),第二个部分由两个主谓短语充当。大体上,所有的述位都有主谓结构。

第二个语篇的述位由三个部分组成。第一个部分(R1)由兼语短语充当。这个兼语短语当然还包括两个述宾短语,即“拉公子”与“入室”。第二个部分由三个述位组成。这三个述位(R2—R4)都有述宾短语结构,但从形式角度看,每行字数不同,因此这三个述位形式上是不对称的。

最后的述位R5有述补结构,与以上所有述位都不同,字数却与R4一样。蒲松龄并不追求严格的语法上与形式上的对称。有的述位保持语法上的对称,却不保持形式上的对称(R2—R4),有的述位则相反:形式上的对称在,语法上的对称却被打破(R4,R5)。

第二个语篇比第一个风格上更活泼,而且没有词汇上的重复。而第一个语篇中,三个虚词被重复。

例8:待分析的语篇如下:1) 知者乐水,仁者乐山;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿。(论语∙雍也) 2) 闻其故,惊颜如土,大哭曰:“……”与夫人操杖往。女已知之,阖扉任其诟厉。公怒,斧其门,女在内含笑而告之曰:“……”

首先对这两个语篇进行实际切分,然后比较对称情况。

这两个语篇都符合主位交替平行模式。第一个语篇的对称程度明显地比第二个语篇高。第一个语篇由两个部分组成。(第一个部分为“知者乐水,仁者乐山”)这两个部分都保持纵向的对称。第二个语篇只保持了一部分纵向的对称。其主位部分是对称的:“女”和“公”都是属于同一类的名词,而述位部分则不对称。第一个主位([公])使四个述位服从于己,第二个主位“女”使两个述位服从于己。述位的字数也不同,形式上的对称被有意地打破。唯一对称的片段为“闻其故”与“斧其门”。对称程度的降低避免了过多的重复,令语义表达变得更直接。

6. 对链接模式的描写

链接模式的主要特点在于上句的述位被下句的主位重复,然后套上新的述位。新的述位或其中的焦点被下句的主位重复,然后这个过程再加以重复。我们用下面的例子说明这一点。

例9:待分析的语篇如下:人有福,则富贵至;富贵至,则衣食美;衣食美,则骄心生;骄心生,则行邪僻而动弃理。行邪僻,则身夭死;动弃理,则无成功。夫内有死夭之难而外无成功之名者,大祸也。而祸本生于有福。(韩非子∙解老)

首先对这个语篇进行实际切分,然后判断该语篇符合哪种主述位推进模式,用的是什么衔接手段。

Continued

本语篇的结构符合链接模式。用平行模式连在一起的只有两个句子:“行邪僻,则身夭死。动弃理,则无成功”。至于主要衔接手段,即下面的主位完整地重复以上的述位。因为这个原因,词汇重复率显得太高。上句的述位被完整地重复是用链接模式组成的先秦语篇的主要特征。至于晚期文言作品,被重复的不再是上句的述位,而只是其中的焦点。

下面用例10说明这一点。

从所分析的语篇中取出(b)部分之后,不难发现该部分完全符合平行模式(c):

这一点证明了之前所述,链接模式是从平行模式划分而出的。

例10:首先对下面的语篇进行实际切分,并指出所用的衔接手段:

孙不能堪,托故之都,逃妇难也,妇以远游咎无病。无病鞠躬屏气,承望颜色,而妇终不快。

这个语篇的结构也符合链接模式,但跟上面的例子相比,下面的主位重复的是上面述位里的焦点,这避免了重复,让语篇显得更简捷流畅。

至于衔接手段,上句的述位可以被重复,也可以被省略。词汇省略有助于避免过多的重复,同时也引导读者进一步思考并还原被省的成分。

7. 主述位推进理论在还原被省略成分中的应用

文言语篇一个很重要的特点在于主位经常被省略。这一点很大程度上妨碍读者和译者正确理解语篇的含义。对语篇的实际切分分析可以看成唯一的有效还原被省略成分的方法。以例11,12为证。

例11:待分析的语篇如下:淮上贡生周天仪,年五旬,止一子,名克昌,爱昵之。至十三四岁,丰姿益秀;而性不喜读,辄逃塾从群儿戏,恒终日不返。

对这个语篇进行切分,研究衔接手段并还原被省略成分。

这个语篇由两个部分(1,2)组成。这两部分用链接模式相连。至于衔接手段,所用的是词汇省略。本语篇的作者不去重复R1里边的焦点“子”字,相反把它省略掉。实际切分分析帮我们还原了这个被省略的成分。

部分1与部分2 一样,都符合主位省略模式。因此本语篇用两种模式组成:链接模式和主位省略模式。

“止一子,名克昌”是兼语短语。如把类似的短语译成俄语时,最好使用连词“который”。这种翻译可以更清楚地说明,“周天仪止一子”与“此子名克昌”这两句之间的联系非常紧密。

主位省略这种衔接手段还经常用于衔接用主位交替平行模式组成语篇的句子。通过对主述位推进理论的应用可以帮助还原被省略的成分。

例12:待分析的语篇如下:[某氏]一夕独宿,忽闻风动扉开,一书生入,脱衣巾,就妇共寝。妇骇惧,苦拒,而肌肤顿软,听其狎亵而去。自是夜无虚夕。月余,形容枯瘁,母怪问之,初惭怍不欲言,固问,始以情告。母骇曰……(聊斋志异∙泥书生)

对本语篇的最后两句进行实际切分并还原被省的成分。

本语篇符合主位交替平行模式(查表1,第二行),因此被省却的T1与T2很容易还原。

8. 主述位推进理论在对文言语篇语义分析中的应用

实际切分分析帮我们更好地理解语篇的含义。这个观点并不新鲜,但在实践上把实际切分跟语篇的语义分析相结合的做法很少。下面用例13,14具体说明如何在文言语篇的语义分析中运用主述位推进理论。

例13:待分析的语篇如下:夫人见之,怒甚,呼女诟骂。女倚几弄带,不惧亦不言。夫人无奈之,因杖其子。元丰大号,女始色变,屈膝乞宥。夫人怒顿解,释杖去。女笑拉公子入室,代扑衣上尘,拭眼泪,摩挲杖痕,饵以枣栗。公子乃收涕以忻。(聊斋志异∙小翠)

对这个语篇进行实际切分并把这个分析与语义分析联系在一起。

本语篇符合混合模式,因为是用三个主述位推进模式组成的,即主位省略模式、主位交替平行模式与链接模式。考虑到主位省略模式与主位交替模式都是平行模式的变体,可以说本语篇大体上是用平行与链接模式组成的,而且平行模式起主导作用,以平行模式为主,链接模式为辅。

本语篇的三个主位T1,T2与T3分别代表三个人物,即夫人(元丰的母亲)、女(小翠)和元丰。这三个角色都有不同的分量。在用主位省略模式组成的语篇中,一个主位使服从于己的述位越多,这个主位的分量越重。T2 (小翠)使五个述位服从于己(T2|R13—R17),分量最重。T1 (元丰的母亲)使从属于己最多的述位有三个(T1|R1 —R3)。T3 (元丰)只使一个述位从属于己(T3|R8;T3|R18)。这说明从蒲松龄的角度看,小翠最有分量,元丰的母亲次之,元丰的地位最低。再分析R8与R18后,我们不难发现元丰只能忧愁或者高兴,其内心世界非常简单,毫无心计。

不难发现这一段的重点为(T3|R8;T2|R9,R10)。在这一段,蒲松龄描写了小翠对元丰大声哭泣的反应。从这一段我们可知,小翠对元丰有感情。至于下一段(T2|R13—R17;T3|R18),我们通过对述位的比较可以得知:一,小翠由衷地爱元丰,二,元丰也很喜欢小翠。从(T1|R1—R3;T2|R4,R5)这一段中通过主位和述位的对比,我们得知:一,小翠不怕自己的婆母;二,小翠的行为完全符合儒家伦理观点的要求,是一个有孝心的媳妇。

以上的语篇非常短,信息量却十分丰富。通过实际切分分析我们可以更好地理解作者行文间所表达的意思。

例14:待分析的语篇如下:一日女浴于室,公子见之,欲与偕;女笑止之,谕使姑待。既去,乃更泻热汤于瓮,解其袍裤,与婢扶之入。公子觉蒸闷,大呼欲出。女不听,以衾蒙之。少时无声,启视已绝。女坦笑不惊,曳置床上,拭体干洁,加复被焉。夫人闻之,哭而入,骂曰:“狂婢何杀吾儿!”女冁然曰:“如此痴儿,不如勿有。”夫人益恚,以首触女;婢辈争曳劝之。方纷噪间,一婢告曰:“公子呻矣!”辍涕抚之,则气息休休,而大汗浸淫,沾浃裀褥。食顷汗已,忽开目四顾遍视家人,似不相识,曰:“我今回忆往昔,都如梦寐,何也?”

首先对这个语篇进行实际切分,然后以这种分析为基础对这个语篇进行语义分析。

Continued

通过对这个语篇的分析,我们发现时间词也可以参与到组织语篇的过程之中。时间词一般可以称为新段的标记。在这个篇章中,蒲松龄用了三个时间词,即“一日”,“少时”和“方纷噪间”。这三个时间词都代表新语篇的开始。

本语篇由四个主述位推进模式组成,即主位省略模式、主位交替平行模式、交叉模式与链接模式。交叉模式用于衔接以下语篇:(T1|R1;T2|R2,R3);(T2|R2,R3;T1|R4,R5),以及(T1|R23;T4|R24,R25)。衔接手段为代词性回指(女—之;公子—之)和词汇重现(女—女)。

我们分析的语篇里的三个主位(T1,T2,T4)分别代表三个角色,即小翠、公子(以前的元丰现在变成公子了!)和他的母亲(夫人)。角色分量发生了一定的变化。小翠仍然为主角: (T1|R4,R5;T1|R6—R8;T1|R16—R19)。T1一会儿使五个述位服从于己,一会儿使四个述位从属于己。元丰居第二位,因为最后一段元丰的分量猛增:(T2|R29—R33)。五个述位从属T2。元丰的母亲分量最轻,T4至多使三个述位服从于己:(T4|R20—R22)。

上述语篇中写得最精彩的一段为(T1|R23;T4|R24,R25)。通过这一段里的主位与述位的比较,很容易看清T1与T4,小翠和元丰的母亲之间发生了很激烈的冲突。两个女人口角后竟然打了起来。元丰的母亲用自己的脑袋撞了一下小翠。婆婆与儿媳妇打架一幕,作者写得非常含蓄,给读者留下一定的想象空间。小翠是来得及躲闪呢,还是因为来不及而只好还击呢?我们无从得知。蒲松龄把这个过程用四个字代替:“方纷噪间”。蒲松龄描写这个冲突时,他的注意力并不在这个冲突本身。

婆婆和自己的儿媳妇为什么打起来了呢?(T3|R14;T2|R15;T4|R20)一段告诉我们说,元丰的母亲听到了儿子的死讯。而且她以为元丰因为小翠的揶揄而死的。元丰的死讯属实不属实?当然不属实:(T6|R27)。而且元丰不但不缺须短尾,相反,跟以前相比,更像一个正常的人:他恢复了思考能力:(T2|R29—R33)。那元丰的母亲为什么归咎于自己的儿媳呢?因为她是一个俗人,一个凡人,有眼无珠,不明白仙女小翠以巫术医治好了元丰的弱智。因此婆婆与儿媳妇之间的矛盾冲突是为了强调小翠的不凡,强调她极高的医术。相比之下,治疗过程描写得非常简单:(T1|R6—R8;T1|R11,R12;T1|R16,R19)。这几件最简单的事情谁都能做:把元丰放进热水瓮里边,然后把他取出来,把他身上的汗擦干净,放在床上,上面盖几床被子,有何难哉?但小翠这样平常的举动竟然产生了奇效:一个弱智男人竟然变成了一个明白人。蒲松龄用最平常的,最容易理解的事情(两个妇女的打架争吵)来描写一桩奇迹。

那元丰为什么企图反抗小翠的医治呢?(T2|R9,R10)一段也写得极妙。其实弱智也有自己的好处。人无忧无虑,毫无心计未必是祸。

通过以上分析可以看出,实际切分分析不仅有助于理解故事角色的功能,还有助于理解不同语段之间的逻辑关系,以及字里行间所隐藏的内容。

9. 结语

综上所述,主述位推进理论完全适合于描写文言语篇结构。通过该理论的运用可以解决几个问题。首先,实际切分分析可以用来还原被省的成分,特别是主位,从而更有效地翻译文言作品。第二,对语篇进行语义分析时,可以以实际切分分析为依据。这种分析可以帮助我们更准确地理解语篇的含义。第三,通过对不同时期文言语篇结构的比较,可以厘清不同时期文言语篇的自身特点。