1. 引言

双语词典是应跨语言、跨文化交际的需求而出现的,双语词典的文本必然要涉及两种语言符号系统和两种文化符号系统。任何语言符号系统都存在着大量的文化局限词,它们对正确得体地理解和使用语言至关重要。迄今,对于文化局限词学界尚无公认、统一的定义,笔者姑且将其定义为具有民族独特文化意义的词汇单位。由于文化意义是由一个民族通过感知、认识、理解、评价和社会实践行为形成、稳定下来的,必然受时间和空间影响,同时也受历史、制度、地域、宗教等多方面因素的影响,所以文化局限词的处理一直以来是双语词典编纂过程中一个棘手的问题。

从设计特征的角度看,早期的双语词典先天地就带有学习型词典的性质和功能 [1] 。目的语文化是外语学习者的重点与难点,甚至可以说,语言中的大部分词汇都具有“文化特殊性” [2] 。可见,双语词典如何处理文化局限词语对于用户的语言习得十分重要。Tomaszczyk (1983: 41-51)的研究显示:初阶和中阶的第二语言学习者几乎完全依赖双语词典;在能获取单语词典资源的情况下,高阶学习者甚至英语教师也在很大程度上依赖双语词典 [3] 。而根据Zgusta (1984: 147-154)的研究,双语学习者在词典中查询的各种条目类别频率如下:70%功能词,62%文化局限词,54%百科信息,50%普通词,47%俚语,24%禁忌词和9%专有名词 [4] 。Snell-Hornby (1987: 159-170)也曾主张,双语学习传达不应当仅仅设计成独立的条目词语参考书,而应该将语义、语法和语用信息整合到外语学习的过程中 [5] 。

在双语词典中,条首1的译义一般由两部分构成:译义主体和附加信息。不可否认前者是译义的主要内容,能够为条首提供目的语的对应翻译信息,但附加信息的作用也不可忽视,因为这是用户完整、准确了解词义或进行词义辨析的有效手段。提供附加信息的手段主要包括括注、用法说明和参见信息等。附加信息的范围主要包括:1) 主要语法信息,包括搭配、句型和语法提示信息;2) 典型使用语境,即使用时间、条件或方式;3) (跨)文化信息;4) 类义词语的细微区别及网络体系。

本文拟从扩散激活模型(the Spreading Activation Model)的视角探讨文化附加信息的处理,扩散激活模型由Collins和Loftus提出,在该模型中,概念以语义相似性或联系为中介组织起来,不同概念之间通过它们共同的特征形成联系 [2] 。该模型认为词汇是由词汇网络中的内部词汇中体现的,但词汇组织并不一定是有等级的。相反,词汇组织更像一个节点词(node)的网络,词汇之间的距离由结构特点如范围关系和特殊性及相关概念的关联性等诸多考虑决定。该模型同样适用于解释一种无意识的过程:联想启动模式(associative priming)。词汇在联想语境下更容易被激活,比如,在“黄油”的语境下比在“窗户”的语境下更容易想起“面包”。词汇在和相关联的横组合词汇同时出现时更容易识别,如果比较“跑”和“普通的”,当提到“快”时,前者识别的可能性更大。可见,扩散激活模型对建构文化局限词的语义网络能够具有较强的解释力和指导意义。

本文拟以“扩散激活模型”为理论视角,考察《新时代汉英大词典(第二版)》 (商务印书馆,2014,以下简称《新时代》)中文化局限词附加信息的处理。《新时代》是一本综合性大型汉英词典,全书收录词条约15万条,兼顾查考与学习两种需求 [6] 。词典的宏观结构收录了很多有关地域、历史、政治等文化条目,也收录了许多新涌现的词语和外来词,这些条目有很多都可以纳入文化局限词的范畴。《新时代》在文化词语条目的总体处理上较为完善,但在附加信息处理方面仍有提升的空间。

2. 双语词典中的文化词语条目及其附加信息

2.1. 文化局限词的渊源和分类

文化是一个特定群体或文明中行为、智慧和艺术的结晶,文化局限词指在某种语言社区具有特定文化含义并和生活方式息息相关的词汇单位。语言是文化的重要载体,在反映文化方面,不同的语言符号系统既反映不同语言社区的共同文化,还突出地反映本语言社区独特的文化,而后者构成了文化局限词的主要渊源。

Vlakhov & Florin (1970: 139-140)将文化局限词按不同来源分为以下几类:1) 地域和民族;2) 民俗和神话;3) 日常生活;4) 社会-历史 [7] 。Robinson (1988)从三个维度衡量文化信息:文化产物、文化行为和文化观念 [8] 。文化产物指该文化群体创造和改造的所有物品,其中包括植物和动物。文化行为包括文化群体实践的所有动作和互动,比如祷告和春运。文化观念代表了文化产物中蕴含的和文化行为中体现的信念和价值观等。

参考上述文化词语的来源和类别,本文暂且将文化局限词分成四类:1) 习俗;2) 价值观、信念和态度;3) 社会组织和机构;4) 文化产物。

2.2. 附加信息的呈现途径与方式

双语词典中的微观结构主要由条首、对应词、注释和例证构成,但其他附加信息,如参见、插图、用法说明等也十分重要。文军(2006: 163)认为,现有英语词典提供用法信息的方式主要有三种:用法标注 (usage labels)、用法说明(usage note)和语用标注 (pragmatic note) [9] 。本文拟从用法标签、用法说明和用法参见等方面探讨提供附加信息途径和方式。

2.2.1. 用法标签

Hartmann & James (1998: 150)将用法标签定义为:为词汇或短语标记在特殊语境下或语言变体中的适当用法或特例 [10] 。非本族语言学习者需要这种标签给予他们指导甚至提醒。黄建华(1987)将用法标签分为以下情况:1) 时间的,如<古>、<旧> (古词、旧词);2) 地域的,如<方> (方言);3) 社会阶层的,如<俗> <但> (俗语、埋语);4) 频率方面的,如<罕> (罕用词);5) 修辞色彩的,如<虐>、<诗> (虐词、诗中用词);6) 专业方面的,如<物>、<生> (物理、生物)。

提供附加文化信息的最主要方法是给有关义项添加标签,本文将用法标签分成三类:感情色彩、修辞色彩和文体色彩。感情色彩指褒贬义,如<贬>;修辞色彩指不同情感的表达,如<委婉> <讽刺>;文体色彩指词目词的学科、正式程度及地域等语境限制,如<哲学> <口语> <主美>。

2.2.2. 用法说明

用法说明为词汇或短语提供一段描述性的附加信息,在双语词典(特别是学习型词典)中,用法说明常常以并接(run-on)的方式放在方框中独立呈现以引起读者注意。用法说明主要提供条首的同义词、反义词、关联词、习语解释、文体介绍或其他用法上的限制,有时附有例证。

2.2.3. 用法参见

参见系统是词典文本结构的一个重要组成部分,常用的标志词或符号分为明晰参见(以“见…”、“参见…”“see”等形式出现)和隐含参见(以“=”、“亦作”、“缩略”、“即…”等形式出现)。在谈及参加系统的作用时,吴建平(2005:218)指出:“双语词典中的参见系统是双语词典的重要组成部分,是沟通双语词典中错综复杂的信息的纽带。双语词典中的词汇和语义信息有其各自独特的系统。但是由于双语词典主要是按字母顺序或音序排列,因此其词汇和语义信息系统就被破坏,相互之间互不联系,无法完整系统地反映原语语言和文化的全貌。参见系统可以弥补这种缺陷,使双语词典恢复其固有的文化知识体系 [11] 。”

3. 《新时代》文化局限词附加信息的处理

《新时代》 (及其首版前身)都十分留意文化局限词的处理,修订时更是特别注重“两种语言体现的巨大文化差异” (《新时代》修订说明)。不过,在这方面,词典仍然存在着一些改善的空间。以下将从用法标签、用法说明和参见信息三个角度描述该词典的不足,每一个部分都参考了前述文化局限词的分类,尽量顾及每一种类型的文化词语条首。为方便描述,本文将习俗、信念、社会组织和文化产物类型分别用a,b,c,d表示。

3.1. 用法标签上的不足

《新时代》在解释文化局限词时,在条首的标签设置上有两方面不足。

1) 用法标签缺失

在b类词语条目中,对于诸如“白鹤”这样的条首仅提供了<动物>一个。在中国文化中,白鹤象征吉祥长寿,洁白一身体现白鹤纯真之雅,也代表着吉祥如意。如果没有添加标签体现白鹤的相应文化含义,读者可能对词典给出的“云中白鹤”的翻译:white crane amid the cloud-person of refined taste and moral integrity, aloof from the vulgar感到困惑,即为什么云中白鹤就代表“moral integrity”了。类似地,象征长寿的“松”和象征正直清廉的“竹”也没有提供对应的标签。

在c类词语条目中,在解释“府上”一词时,只提供了<敬词>,但“府上”使用的场合较为正式,而且多用于改革开放前(至少在大陆地区),应添加<旧语> <正式> <少用>。在d类词中,“国脚”的释义是:<口语> player of the national football team,实际上这个词语的引申义是讽刺了中国足球成绩不佳,指代屡次失败,咸鱼不能翻身的惨淡情况,所以还可以提供<讽刺> <贬> <俚>等标签。

2) 用法标签不平衡

这一不足主要体现在d类词语条目中,词典在“画鬼容易画人难”条中提供了<俗语>的标签,但对“拦路虎”、“舍不得孩子套不住狼”等其他俗语条目却没有提供相应的标签。用法标签对于这类条目至关重要,对于编者而言,用法标签有助于词典准确地提供差异化的对译词,对于用户则有助于他们根据不同交际需求正确、灵活地选用对应词。

3.2. 缺少用法说明

纵观整本词典,没有一个条目提供了用法说明,这可能是编者考虑到词典规模的限制,但用法说明对于理解、使用文化局限词具有重要的指导作用。

a类词语条目中,“红包”的解释性译义是red envelope or paper bag containing money (usu. given privately as a tip, gift, bonus or bribe),这个译义对于“红包”适用范围的概括比较全面,但对于“红包”的文化意义则付之阙如,即为什么用“红”包。在西方文化中,红色往往代表着邪恶和嗜血,但在中国文化中红色通常代表着喜庆和福气。

b类词语中,条目“宣传”、“宣传队”、“宣传工作者”的译义中都使用了“propaganda”。这一词在西方国家用作贬义,通常用在政治中意为向公众传播虚假的信息,相当于汉语的“鼓吹”。“满月”的译义是full moon,在中国文化中,月亮让人想到悲欢离合,满月让人联想到美满幸福,月缺联想到悲凉分离。缺失这些说明容易导致用户机械套用对应词,造成跨文化交际失败。

c类词语条目中,“大字报”的译义是big character poster (prevalent during the Cultural Revolution, 1966-1976),但却没有说明大字报特殊的政治含义。由于很难从“大字”二字中推测出真实含义,比较年轻的用户容易忽视隐含的文化信息,设置用法说明提醒用户注意十分必要的。

缺少用法说明在d类词语条目中尤为明显,词典将“藕粉”这种中国特色食品译成:lotus root starch,这种介绍方法不受外籍人士喜欢,因为强调了它是淀粉,如果增加用法说明介绍藕粉的本质和营养价值将对宣传中国食物起推动作用。条目“说曹操,曹操到”给的译义是Speak of Caocao and he is sure to appear,但却没有说明相关的文化背景,如果用户在英语产出时直接插入,势必给受众造成很大的认知困难。在中文中,“牛”的许多引申义和英文的horse是类似的,所以在中英对译时需要进行形象转换,如吹牛是talk horse,老黄牛是work like a horse,强壮如牛是as strong as a horse,这是因为古代的中国和英国分别用牛和马进行农耕。如果词典除了译义之外能够给出简要的文化背景说明,就会更有利于用户的习得和产出。

3.3. 参见信息不足

普通词典的宏观结构多为字母顺序排列,这种编排虽然具有检索方便的优点,但也因为人为地割裂了用户的心理词库网络而不利于用户习得,参见信息正是为了弥补这种不足而设置的。在《新时代》中,不少条目应该设置参见但却付之阙如。例如,“馄饨”wonton; dumpling soup、“扁食” <方言> dumpling (with meat and vegetable stuff)及“抄手” <方言> dumping soup;wonton等这些具有中国特色的食物条目特征类似,应该设置参见系统以帮助用户激活双语心理词库。条目“东风”的标签和译义分别为<比喻> driving force of revolution,同时提供“万事俱备只欠东风” Everything is ready except one key element这个参见条目,但这两个条目还涉及“周瑜打黄盖”、“诸葛(亮)”及“三国”等条目,如果能更完整、系统地提供参见信息,不但能帮助用户构建心理词库,还能在技术上提高检索的效率。

4. 优化双语词典文化局限词附加信息处理的对策

针对上述的考察,本文尝试从扩散激活模型的视角提出一些初步的改进建议。Anderson、Roelofs及McNamara & Diwadkar等人的研究发现,扩散激活模型在认知心理学上具有较强的解释力和辐射力 [12] [13] [14] 。该理论的一大优点是它既关注知识表达的方式也关注知识处理的方式。具体来说,概念通过节点词表达,概念之间的关系由节点词间的联想路径体现。这种表达方式能更好地为后续认知处理服务,因为传播和提取知识是由其激活程度决定的,也就是学习者使用知识的频率和离提取知识时间的长远决定的。也就是说,语义信息的提取是一个激活扩散的过程:当一个概念被激活,其效应就会向四处扩散到与之相连接的其他概念,但是激活的能量会随着扩散距离的拉长而减弱,因此联系密切的概念比距离较远的概念更容易被激活。借助激活扩散模型理论的视角有助于帮助用户在使用双语词典时建立词汇关系网络,提高词典使用效率。在该模型的指导下,笔者尝试提出以下建议:

4.1. 提供完善的用法标签

根据上文提到的条目附加信息不足,应提供完善的用法标签,例如,“白鹤”不仅保留<动物>,还添加<喻> <联>纯真之雅,吉祥如意。“松” <喻> <联>长寿;“竹” <喻> <联>正直清廉;“府上” <敬词> <旧语> <正式> <少用>;国脚<口语> <讽刺> <贬> <俚>;“舍不得孩子套不住狼” <俗语>;“烈士暮年,壮心不已” <诗歌>。

根据前述文化局限词的分类,笔者初步建议:b类文化词语较多添加修辞色彩,c类较多添加文体色彩,d类较多添加感情色彩和修辞色彩。

4.2. 提供用法说明

用法说明的呈现形式多为置于条目末尾的并接短文,有时相对独立地置于方框之中。本文以“红包”“大字报”“满月”和“风骚”为例,分别展示给四类文化局限词语建议设置的用法说明。在提供用法说明时,“红包”的译义是red envelope or paper bag containing money (usu. given privately as a tip, gift, bonus or bribe) 这个解释性译义对于红包的适用范围概括得十分全面,但对于红包的文化意义没有给予关注,即为什么用“红”包。在英语文化中,红色往往代表邪恶和嗜血,而在中国文化中红色代表喜庆和福气。

【用法】红包在婚礼,生日和节日作为一种礼物,自古以来在中国是一种传统。用红颜色的礼包是因为在中国红色代表喜庆和福气,但在西方红色常常代表邪恶和嗜血。

【用法】大字报是文革时期的书面宣传工具,向大众公开、广泛的宣传。最主要功能,一是揭露,二是批判,前者可以无中生有,断章取义;后者可以随意上纲上线。现在乱扣帽子。现在使用较少。

【用法】在中国,满月象征着幸福圆满或者团圆,缺月象征悲伤分离。另外,“满月”还可以指婴儿出生满一个月。

【用法】风骚的古意是《诗经·国风》和《楚辞·离骚》的并称,后代用来泛称文学,在文坛居于领袖地位或在某方面领先叫领风骚。是褒义。而现在,常指妇女举止轻佻,行为放荡,常有贬义。

4.3. 提供参见信息

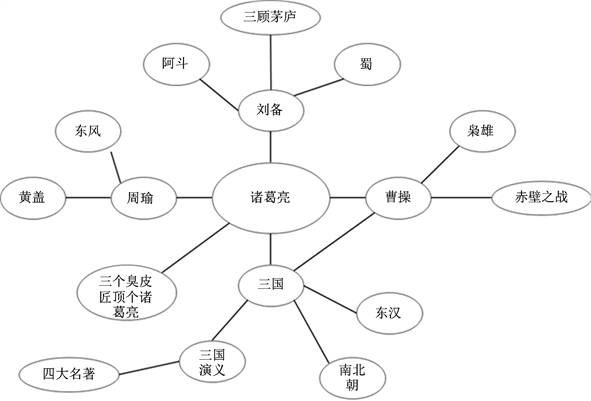

受扩散激活模型启发,笔者认为可以通过建立主题关系网的方式提供参见信息。一旦相关主题的关系网建立起来,对于学习者来说就能更容易地理解、使用具体概念,这个主题词也就能作为提取线索帮助学习者提取同个关系网的其他词汇,这样一来就充分利用了有用信息,这种认知过程尤其能够激活关联的文化信息。这里,我们以条首“诸葛亮”为例说明。需要指出的是,该关系网是开放的,而且在理论上网络词语项目可以是无限的。

这种方法的主要目的是为用户提供一个途径,将散落在不同条目的相关信息收集起来。在词典中,由于受篇幅的限制,无法在一个主题词下列举所有网络的词,但可以根据相关性进行选择。如可以在条目“诸葛亮”的最下方提供“三国”、“三顾茅庐”、“赤壁之战”、“三个臭皮匠顶个诸葛亮”等参见条目。

4.4. 提供图例

《新时代》中,除了附录中提供了中国古典乐器的图例外,图例极少。但在双语词典中,插图可以称为“直观释义”或“形象释义”,插图作为释义的辅助手段,功能是多方面的,包括:帮助释义、提示用法、装帧版面,此外图例具有积极的作用,可以增加词典的直观性、知识性和趣味性。

比如条首“龙”,龙在中国是圣物,象征吉祥,与神圣和至尊相联系,而且形象是没有翅膀的。而西方文化中的龙是罪恶的象征,鹰爪鹰翅、狮头狮脚、口中喷火。因此,在双语词典中有必要提供插图进行区分比较,增强词典的参考功能。

5. 结语

文化局限词语对用户的语言交际具有至关重要的作用,但跨语言的文化局限词语习得和使用往往比较困难,容易造成跨文化交际失败。本文把文化局限词语分成四种类型,即1) 习俗;2) 价值观,信念和态度;3) 社会组织和机构;4) 文化产物。然后从用法标签、用法说明和参见信息等方面考察了《新时代》处理的不足并借鉴扩散激活模型的视角提供了相应建议。在用法标签方面,针对用法标签缺失或不全的问题,本文建议在处理有关文化价值观的条首时多提供修辞色彩,对社会组织类文化词语多提供文体色彩,对文化产物类文化词语多提供感情色彩和修辞色彩。在提供用法说明方面,可以根据不同条首的实际情况考虑提供有关中西文化差异、语用功能、词源、语体、感情色彩和古今用法不同等给予解释,以相对独立呈现的形式引起用户的注意和重视。在参见信息方面,主要依据扩散激活模型建立主题关系网,以一个主题词为节点词,通过建立关联词帮助用户更大程度地激活信息,并对文化差异显著的条目提供插图。

本文尝试从文化局限词语不同分类和激活扩散的角度探析三种附加文化信息的处理,但由于本文考察的文化词语条目样本数量有限,且只研究了《新时代》一本词典,无法囊括所有情况,存在一定的局限性。此外,对于文化局限词语附加信息的处理标准和原则讨论地尚不够深入,提出的建议也没有最大化地利用扩散激活模型。后续研究如果能将语料库作为总量提取样本并以较多词典进行对比的方式进行讨论,得出的结论会更令人信服。

基金项目

本文系福建省社科基金重点项目“内向型汉英词典的编纂特征研究” (项目编号:FJ2015A029)的阶段性成果,也得到了中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“汉英词典研究” (项目编号:20720151109)的资助。

参考文献

NOTES

1传统词典学文献中受英文术语headword的影响,称词典微观结构中音标或拼音前的部分为“词目(词)”,但在词典的具体文本中有时该部分不是“词”(而是其它单位如词缀),故本文采用陈国华等(2013) “条首”的说法。