1. 引言

香蕉是中国最大宗的热带水果以及第五大宗水果。近年来,香蕉种植的经济效益较好,刺激香蕉生产高速发展 [1]。香蕉枯萎病是毁灭性病害,曾给巴拿马、哥斯达黎加、洪都拉斯、哥伦比亚等南美洲国家和我国台湾的香蕉产业造成毁灭性减产 [2]。在全球香蕉产业迅猛发展的同时,遭遇有史以来枯萎病最严重的威胁和挑战 [3]。中国是世界香蕉的主产国之一,我国的香蕉生产近50年来发展迅猛,居全球第4位。由于香蕉的高经济效益,近几年来,香蕉产业为我国国民经济的发展做出了重要贡献。但是,香蕉枯萎病的毁灭性危害已是泛滥成灾,致使香蕉产业的发展严重受限。

枯萎病是香蕉的一种毁灭性病害,其病原菌为古巴尖孢镰刀菌[Fusarium oxysporum f. sp. Cubense (E. F. Smith) Snyder et Hansen],其中以4号生理小种对香蕉的致病力最强 [4]。具有很强的传染性,一旦扩散蔓延则难以控制,该病在拉丁美洲许多国家早有发生,1904年该病在美国夏威夷首次发现,现分布遍及亚洲、非洲、澳大利亚、南太平洋岛国及热带美洲的香蕉产区 [5]。

目前防治香蕉枯萎病的方法有:① 轮作。由于我国香蕉种植地比较分散,排灌不统一,导致轮作难度大;② 选用抗病香蕉品种。香蕉抗病品种育种周期长,短期内难以见效,并且香蕉品质也不如原来的品种;③ 化学防治。如使用多菌灵、敌克松、普克等杀菌剂灌兜,此法虽有一定防治作用,但效果并不理想。并且长期使用杀菌剂,还将引起农药残留、环境污染、病原菌抗药性等问题;④ 生物防治。此方法被认为是目前最安全的防治措施,符合环境保护和有机食品发展要求 [6]。但是单纯生防菌防病速度慢,且效果不稳定,原因是生防菌作为外来菌受土壤条件影响大,不易在土壤中繁殖和发挥效果 [7] ,近些年,海洋生防菌及其产生的活性物质在实验过程中,取得了较好的防治枯萎病的效果,但由于活性物质始终未能适应大田环境,防治效果不如预期,本实验主要是通过利用多种源于海洋环境生物加工后的下脚料为原料来进行发酵,测试其发酵产物对防治香蕉枯萎病的效果,从而达到废物利用防病控病的目的。

本研究拟通过盆栽试验研究不同浓度下3种海产品发酵物(海鱼下脚料发酵液、海蜇下脚料发酵液和海虾下脚料发酵液)对香蕉枯萎病的防治效果。为生产实践中通过海产品发酵物防控香蕉枯萎病提供理论基础。

2. 材料与方法

2.1. 供试材料

2.1.1. 供试菌种

病原菌为尖镰孢菌古巴专化型4号小种[Fusarium oxysporum f. sp. cubense race 4],由广东海洋大学农业微生物实验室继代保存提供。

香蕉枯萎病菌孢子悬浮液的制备挑取在PDA平板上生长5~7天的香蕉枯萎病病菌于无菌水中,配成1 × 106 cfu/mL的孢子悬浮液,按1%接菌量接种到装有200 mL PDA培养液的500 mL的三角瓶中,28℃,200 r/min,摇床培养72 h后,以无菌水稀释得浓度为1 × 107 cfu/mL的孢子悬浮液,备用。

2.1.2. 供试蕉苗

香蕉苗为巴西蕉Musa AAA,4~6片叶,由广东海洋大学生物研究所香蕉苗厂提供。

2.1.3. 供试处理液

海鱼下脚料发酵液、海蜇下脚料发酵液和海虾下脚料发酵液,由广东海洋大学农业微生物实验室提供。

2.1.4. 其它供试材料

供试土壤:土壤类型为玄武岩发育而成的砖红壤。

2.2. 研究方法

2.2.1. 实验设计

盆栽试验设计:在25℃~28℃温室中,将4~6片叶的香蕉苗种入培养杯(16 × 40 cm)中,在种植蕉苗的过程中,要将香蕉苗茎秆基部切除一小部分,造成伤口,有利于病菌感染。每杯栽3株,保持25℃~28℃温度50~60 RH%湿度和正常水份管理。在栽种香蕉苗3天后,按每株1 ml的剂量用接种针将香蕉枯萎病菌孢子悬浮液注射于蕉苗根部附近,4天后按每杯10 ml剂量注入杯中土壤中,设3个处理,分别为:1) 海鱼下脚料发酵液;2) 海蜇下脚料发酵液;3) 海虾下脚料发酵液,每个处理分10倍、50倍、100倍、1000倍4个梯度和一个无处理对照组Ck (不施用海产品发酵液),以用一个自然对照组Ck0 (不接病菌孢子液也不施用海产品发酵液),每个梯度3个重复。由于该试验为初期探索阶段,未设有对香蕉枯萎病菌有效的常见药剂为阳性对照,该对照将在田间试验阶段设置。正常管理,25天后观察蕉苗的计算病情指数、发病率、病情抑制率及病情抑制率。

2.2.2. 病情分级标准及计算方法

目前国际上没有通用的香蕉枯萎病危害程度的等级指数,参考Mohamed等 [7] [8] 的病情调查分级标准,对接种病原菌的蕉苗的症状,进行病级统计,分级标准(见表1)。

病情指数 = S (病情级别 × 该病情级别的植株数)/(病情最高级值 × 处理植株总数) × 100。病情抑制率 = (对照病情指数 – 处理病情指数)/对照病情指数 × 100% [9]。

2.3. 数据统计与分析

所得数据采用DPS数据处理系统进行Duncan’test差异显著性分析。

Table 1. Grading criteria for disease investigation

表1. 病情调查分级标准

3. 结果与分析

3.1. 不同浓度海鱼下脚料发酵液对香蕉枯萎病的防治

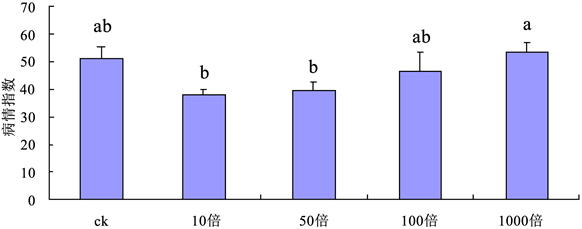

试验结果表明,海鱼下脚料发酵液对香蕉枯萎病的病情控制有一定的作用,在施用浓度范围内,香蕉苗的病情指数值被控制在35~55之间,病情指数与稀释浓度呈现一定的相关性,在10倍到1000倍的浓度区间里,随着稀释浓度的增加,病情逐渐加重。10倍和50倍稀释度处理,病情指数与对照组有显著性差异;而倍稀释度100倍以上的处理与对照组Ck病情指数差异不显著(如图1)。在10倍稀释浓度下,病情的控制达到最佳,病情抑制率可达26.1%,而当稀释浓度达到100倍以上时,对病害控制无明显效果。

*:图中的小写字母表示在5%水平的显著性差异

*:图中的小写字母表示在5%水平的显著性差异

Figure 1. Disease index of banana seedlings treated with fermentation from fish waste

图1. 海鱼下脚料发酵液处理下的香蕉苗病情指数

3.2. 不同浓度海蜇下脚料发酵液对香蕉枯萎病的防治

试验结果表明,试验中的4个稀释浓度下的发病率与对照组下的发病率并无明显区异。在施用海蜇下脚料发酵液的情况下,香蕉苗的病情指数值被控制在40~55之间,以最高浓度的处理病情抑制率仅11.1%,海蜇下脚料发酵液对香蕉枯萎病的病情控制有一定的作用,但与无处理对照组对香蕉枯萎病的防治效果无显著性差异(如图2)。

3.3. 不同浓度海虾下脚料发酵液对香蕉枯萎病的防治

试验结果表明:海虾下脚料发酵液在防治香蕉枯萎病上取得良好效果。在控制病情方面,香蕉苗的病情指数值被控制在35~60之间,病情指数与稀释浓度呈现一定的相关性,在10倍到1000倍的区间里,随着稀释度的增加,病情逐渐加重。在10倍、50倍及100倍稀释度下的病情抑制率均在25%以上,其中10倍和50倍与对照均有显著性差异,尤其在10倍稀释浓度下病情指数抑制率高达39.7%,防治效果最好。在1000倍稀释浓度下,防治作用比较弱,与对照无显著性差异(如图3)。

*:图中的小写字母表示在5%水平的显著性差异。

*:图中的小写字母表示在5%水平的显著性差异。

Figure 2. Disease index of banana seedlings treated with fermentation from jellyfish waste

图2. 海蜇下脚料发酵液处理下的香蕉枯萎病的病情指数

*:图中的小写字母表示在5%水平的显著性差异。

*:图中的小写字母表示在5%水平的显著性差异。

Figure 3. Disease index of banana seedlings treated with fermentation from shrimp waste

图3. 海虾下脚料发酵液处理下的香蕉枯萎病的病情指数

4. 结论

试验结果显示:海虾下脚料发酵液、海鱼下脚料发酵液和海蜇下脚料发酵液对香蕉枯萎病的防治有一定的效果,其中以海虾下脚料发酵液的防效最好,10倍液的病情抑制率最高达39.7%;其次是海鱼下脚料发酵液,10倍液的病情抑制率最高达26.1%;海蜇下脚料发酵液病情抑制率较低,只有11.1%。普遍反映病情指数与处理液浓度呈现一定的相关性。如海虾下脚料发酵液在100倍、50和10倍浓度下的病情抑制率可达27.6%、31.0%和39.7%。

在本次试验中,海虾下脚料发酵液在防治枯萎病上取得良好的效果,这可能与虾壳中含有的化学成分密切相关。虾壳中含有虾青素、甲壳素和壳聚糖等主要成分。根据Benhamou N. [10] 等、李淼 [11] 和王小红 [12] 等以及占魏 [13] 的相关研究,虾壳中的主要成分甲壳素和壳聚糖对植物生长发育具有调节作用,能诱导植物的结构抗病性,提高植物的抗病能力和抵御不良环境条件的能力,因此在防治香蕉枯萎病上有良好的效果。本实验采用的虾壳有机发酵液,主要含有甲壳素和壳聚糖,而其对香蕉枯萎病的防治效果也从本次实验的结果中得到验证。这与徐俊光 [14] 在辣椒上,廖春燕 [15] 在番茄上和黄建民 [16] 等在仙客来上所研究的结果相似。

本研究的结果表明,在盆栽的条件下海产品加工下脚料发酵物对防治香蕉枯萎病有一定的防治效果,在大田应用中是否有同样效果尚待进一步的研究。

基金项目

广东省科技攻关项目(2014A020208119)及广东海洋大学大学生创新创业训练计划项目 (CQ201510566055)。

NOTES

*第一作者。

#通讯作者。