1. 引言

自信是对自己能力和判断力的信任。近些年来,国内围绕自信的类型以及自信的结构和功能进行了一系列的研究,发展出了多种信效度较好的自信测量工具。不过目前为止,对于自信的研究切入点大都是“我自信”,即探明个体如何自信以及为什么自信,而鲜有研究从“我不自信”的角度出发去印证已有的结论。从一个新的角度(个体自信被打击的机制)进行探究性的研究,质性的方法无疑是更好的,相比量化的研究方法,质性研究更适合从个体层面发现和理解心理现象发生发展的机制,为今后的研究寻找正确的深入方向。

以往研究表明,个体在评估自身的自信水平时会依据成败经验、替代经验、生理状况、说服形式、情绪状况和意向经验等多种信息 [1] ,其中最重要的是基于特定情境的成败经验。个体在评估的过程中会因线索激活相关的记忆,拥有越多成功经历的个体会倾向于更加自信,反之,更多失败的经历会让个体逐渐丧失自信心。不过同样的经历对不同的个体所具有的意义也不相同,这与个体的态度以及记忆的建构方式有关。个体的自我认知在很大程度上依赖于记忆 [2] 。自传体记忆并不是以一种静态的形式储存在大脑中,个体会根据自我的需要不断重新建构记忆,所以在理解记忆和自我的关系时必须借助有关的理论工具对不同特征的记忆进行区分,并在此基础上初步探究自信与自传体记忆建构的关系。

1.1. 自我记忆系统(The Self-Memory System, SMS)

Conway等人2009年提出了自我记忆系统的最新模型(图1),由高到低包括工作自我(The Working Self)、自传体记忆(Autobiographical Memory, AM)和情景记忆(Episodic Memory)三个层次 [3] 。其中,工作自我包含概念自我(The Conceptual Self)和目标系统 [4] ,概念自我包括自我意象、生命故事、信念、价值观和态度等,目标系统包含个体的短期和长期目标以及达成目标的路径选择;自传体记忆包括事实性知识和文化知识,例如个体的人生阶段和一般性事件,以及与文化相关的知识;情景记忆在这个新模型当中得到了延伸,简单情景记忆是对经历中的感觉、知觉和情感过程的记录,更多地是以是图像的形式储存,这些信息在概念框架的组织下形成单个的简单情节记忆,而拥有共享线索的多个简单情景记忆共同组成复杂情景记忆。

简单情景记忆的内容有两个维度的特征,分别为一致性(Correspondence)和连续性(Coherence) [3] 。一致性是指记忆与事实的相符程度,连续性是指记忆与自我信念的相符程度。高一致性的记忆接近于事实,高连续性的记忆服从个体的自我需要。虽然工作自我的原则是维持自我的连续性,但并不代表记忆是完全失真的(失去与客观现实的一致性)。Conway (2015)按照记忆的连贯性和一致性程度的高低将其划分为四个象限 [5] ,分别是:1) 高连续性–高一致性象限:这种记忆是对客观现实最准确的记录,同时也有助于自我的维护。2) 低连续性–高一致性象限:最典型的就是创伤性记忆。3) 高连续性–低一致性象限:理论上个体的大部分记忆应属于此象限。4) 低连续性–低一致性象限:妄想和虚构的记忆属于此象限。对大多数健康人而言,记忆首先服从于自我需要,牺牲一致性而保持连续性,自我的核心部分也正是由自我记忆系统中保存的独特经验所造就和支持的 [6] 。

自我记忆系统的最高层——工作自我的主要功能是目标管理及监控记忆的建构和提取。目标的改变会对个体的认知和情感造成难以预估的影响,即便是目标的达成,也会使得个体的自我在一段时期内变得更为脆弱,应对能力随之下降 [6] 。因此工作自我会主动抑制对相关记忆的提取,以免其威胁到个体自我的连续性和其他目标的达成。个体所追寻的目标在生命历程中并不是一成不变的,如同Erikson的观点,个体在成长的不同阶段会面临不一样的矛盾和冲突,在试图解决这些矛盾和冲突的过程中,当前目标也在不断发生变化 [7] 。当目标改变时,记忆对自我的威胁程度也会发生变化,之前具有威胁的记忆会随着目标的达成或是终止,其提取难度会降低 [6] 。中间层包括了生命阶段和属于各阶段的一般性事件,最低层次的情景记忆系统类属于不同的一般性事件,与最高层次的工作自我共同组成复杂的三层自我记忆系统。

从自信的角度理解记忆的建构,个体出于保护积极自我概念的目的,对自信影响程度更大、持续时间更长的负面自信经历应会被表征为去细节化、概念化的形式并储存在记忆系统中,隐去细节避免了再体验对应的负面感受。

1.2. 建构水平理论(Construal-Level Theory, CLT)

建构水平理论由Trope等人所提出,包含两个主要的概念:心理距离(Psychological Distance)和建构水平(Construal Level) [8] 。

建构水平是指心理表征的抽象水平,该理论认为个体在表征近期事件时倾向于使用更具体的低水平建构,表征远期事件时倾向于使用更抽象的高水平建构。低水平的建构更多的是表征事件的非结构化、非中心化、背景化特征,而高水平建构更多的是表征事件的结构化、中心化、去背景化特征。因此,对近期事件的表征具有丰富的细节,而对远期时间的表征是去细节化的 [9] 。心理距离主要包含四个维度,时间、空间、社会距离和假设性。时间或空间上的远离、社会距离的增加以及发生可能性的降低都会导致主观心理距离的增加,心理表征的抽象水平会更高,因为高水平建构可以在跨越不同维度的心理距离时保证表征的相对准确性 [10] 。

心理距离和建构水平具有双向影响的关系,心理距离的改变会影响到心理表征的抽象水平,反之亦然 [8] [9] 。目前已有大量研究从不同的维度上证实了两者的关系,比如在时间维度上,Liberman等人(2007)在一项研究中发现,回答“why”问题(高水平建构)时被试对时间距离的估计比回答“how”问题(低水平建构)时的估计更远。并且心理距离和建构水平的都会影响到个体的判断和行为选择,如消费和决策行为 [9] 。当负面记忆被重构为去细节化的形式后会表现出更高的抽象水平,其与个体的主观心理距离变远从而达到保护积极自我的目的。

1.3. 记忆和自我

综合自我记忆系统理论和建构水平理论,对自信负面经历的记忆提取会受到工作自我的抑制,因而会表现为概括化,记忆的表征内容缺乏感知觉等具体信息,这有利于积极自我意向的维持和增强。如,Rinaldi等人(2017)的一项研究中发现,高自尊的个体相较于低自尊的个体在觉知成功的记忆时心理距离更近,觉知失败的记忆时心 [11] 。高自信的个体应会更多地将负面自信经历重构为抽象形式的表征(叙述)。另一方面,根据记忆压缩(Memory Consolidation)假设,随着时间的推移,记忆的中的具体细节会慢慢消失,越趋抽象化 [12] 。因此,自信水平应与负面自我经历的重构形式无关。所以在利用自我记忆系统理论和建构水平理论对个体的经历内容进行分析时,必须对抽象水平所隐含的不同内涵进行分辨,理解个体通过叙述所传达的态度 [13] 。

2. 研究一

2.1. 被试

本研究共随机抽取138名被试,平均年龄23.26 ± 8.35岁,年龄范围11岁到57岁,其中男性59名(42.75%),平均年龄24.27 ± 8.50岁,女性77名(55.8%),平均年龄22.49 ± 8.31岁,未填写性别2名(1.45%),有效问卷133份,其余5份因为开放性问题的未认真填写而无效。

2.2. 研究工具

自制自信被打击经历问卷,问卷的开头部分要求被试填写自身的自信总分,分数0~10,接下来被试在每道开放性试题的空白处填写自信被打击经历的叙述,然后评价每个经历的对自信影响的程度和影响持续时间,对自信影响的程度从大到小分为打击非常大、打击很大、打击比较大、有打击四个等级,影响持续时间从长到短分为一直影响到今天、几年、几个月、几周、几天、几个小时共六个等级,问卷共有6处空白供被试进行经历叙述,问卷的最后部分要求被试填写年龄和性别。

2.3. 研究程序

本调查采用互联网进行问卷收集,作答前告知被试实验目的以及承诺对调查内容严格保密,要求被试根据自己的实际情况认真填写。使用SPSS19.0管理和处理数据。

2.4. 统计分析

使用SPSS19.0管理和处理数据。

2.5. 结果

2.5.1. 经历的领域划分

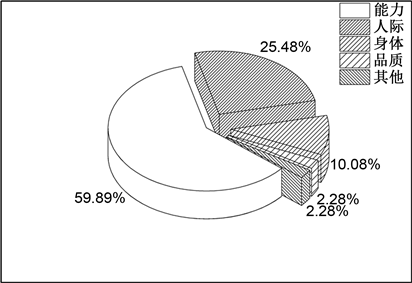

本研究按照能力自信(学业能力、工作能力、艺术才能等)、人际自信(家庭关系、同伴友谊、爱情)、身体自信(身材、相貌、身体素质、健康)、品质自信(气质、性格、价值观)和其他(无法划分到以上四类的回答)对所有回答(N = 526)进行编码,经由三名经过培训的心理学专业研究生独立编码后,一致性系数为α = 0.7。对各领域的频数分布进行卡方检验,结果表明领域分布差异显著(χ2(4,526) = 617.33, p < 0.001)。最终的编码结果如图2所示,不论性别,对个体来说能力自信是被打击经历中占比重最大的,其次是人际自信和身体自信,品质自信以及其他方面在个体的经历当中占比非常小。

分别对领域之间的影响程度和持续时间的进行了单因素方差分析,结果表明领域之间的影响程度(F(4,522) = 5.58, p < 0.01)和持续时间差异显著(F(4,522) = 5.58, p < 0.01),事后多重比较发现影响程度的领域排序为:其他(2.67 ± 1.16)、人际(2.53 ± 1.13)、能力(2.11 ± 1.06)、品质(2.08 ± 1.31)、身体(1.96 ± 1.19);其中,其他领域影响程度显著大于品质领域(p < 0.05),与剩余领域相比差异不显著;人际领域的影响程度显著高于能力领域(p < 0.01)和身体领域(p < 0.01),与剩余领域相比差异不显著。领域之间的持续时间差异显著(F(3,510)=7.87, p < 0.001),事后多重比较发现持续时间的领域排序为:其他(4.92 ± 1.62)、身体(4.43 ± 1.82)、品质(3.92 ± 2.19)、人际(3.59 ± 1.84)、能力(3.19 ± 1.80);其中,其他领域的持续时间显著长于能力领域(p < 0.01)和人际领域(p < 0.05),与剩余领域相比没有显著差异;身体领域的持续时间显著长于能力领域(p < 0.01)和人际领域(p < 0.01),与剩余领域相比没有显著差异。

Figure 2. The distribution of different domains of negative self-confidence experience

图2. 自信负面经历的领域占比

总体自信评分的平均数为6.89 ± 2.05,其中男性被试自信评分的平均数为6.99 ± 2.21,女性被试自信评分的平均数为6.80 ± 1.95,独立样本t检验结果显示男女之间并无显著差异(t = 0.518, p > 0.05)。

2.5.2. 经历的特征分析

在领域划分的基础上,按照叙述的表现特征不同分为抽象和具体两类,抽象叙述是指叙述内容并不涉及具体的经历,表现为高度的概括化,具体叙述是指叙述的内容涉及具体的经历,概括化程度较低(表1和表2)。根据频次百分比进行列联表卡方分析,结果表明经历叙述的领域与叙述形式无关(χ2(3,526) = 5.84, p = 0.212)。对叙述形式的频数分布进行检验,结果表明叙述形式的分布差异显著(χ2(1,526) = 60.24, p < 0.001),经历的叙述更多地表现为抽象形式,但叙述形式与其影响程度(t = −0.71, p = 0.479)和持续时间(t = −0.17, p = 0.862)无关。

Table 1. The frequency and distribution of abstract narrations

表1. 抽象化叙述的频次和占比

Table 2. The frequency and distribution of concrete narrations

表2. 具体化叙述的频次和百分比

2.5.3. 经历的主观赋值和自信的相关分析

进行相关分析之前必须确定经历影响程度和持续时间的量化标准,因为没有先前的研究可供参考,所以本研究采用最简单的等差赋值,经历的打击程度“有打击”、“打击比较大”、“打击很大”、“打击非常打”分别赋值1、2、3、4,经历的持续时间“几个小时”、“几天”、“几周”、“几个月”、“几年”、“一直持续到几天”分别赋值1、2、3、4、5、6。然后将每个被试所有经历的程度赋值和持续时间赋值进行几何平均数运算,将结果作为该被试自信负面经历对应的最终赋值,数值越大代表个体拥有更多的自信负面经历或(且)其对自信的影响程度越大。最终赋值与总体自信水平的相关结果见表3。

Table 3. The descriptive statistics and correlations of self-confidence, narration value, and age

表3. 自信总分、经历赋值、年龄的描述性统计和相关结果(N = 133)

注:**在0.01水平上显著相关。

2.6. 讨论

2.6.1. 自信负面经历的领域特征

研究一的结果表明影响自信的负面经历,从数量上看主要集中于能力领域,这也印证了能力是自信的基石 [14] 。

影响程度最大的是人际领域,人际领域所包含的经历以个体与浪漫关系对象、父母和老师的社会互动为主,例如失败的恋爱经历、父母和老师的不认可等。这从反面印证了以往的研究结论,如孙彬等人的研究结果表明社会支持可以正向预测个体的自信水平。人际领域中有相当一部分有父母、老师有关,尤其是18岁以下的个体,144条叙述中去除98 (68.06%)条有关能力领域的叙述,有30条(20.83%)是有关父母和老师的,其中大多数为受到父母和老师的打骂的经历。这些经历并不会随着个体的年龄增长而被遗忘,在18岁以上的个体(N = 111)中有20人(15.04%)至少有一条关于父母和老师的叙述,例如“小时候老师的打骂,就这样一辈子都记得她”,可见父母和老师的打骂等不当的教育行为对个体的自信会造成长久的不良影响。

持续时间最长的是身体领域,这可能与身体领域涉及的身高、容貌等有关,如果个体无法悦纳这些不能改变的因素,会持久地影响个体的自信;同时身体领域还涉及身材等可以通过后天体育锻炼来改变的因素,但是失败的尝试经历,例如失败的减肥经历,同样会长期影响个体的自信。

2.6.2. 自信负面经历的叙述形式

研究一中结果自信负面经历的叙述更多地表现为抽象形式,但不同叙述形式的经历对自信的影响程度和持续时间没有显著差异,这区别于其他有关自传体记忆概括化的研究结果。自从Williams和Broadbent (1986)最早开展了对自传体记忆过度概括化的研究以来 [15] ,越来越多的证据表明,自传体记忆过度概括化与不良的健康状况和不良经验存在紧密联系,如抑郁、创伤和PTSD等心境障碍,国内对于自信与健康状况的研究也表明,自信不足的人可能会伴随抑郁和焦虑的状态 [16] 。虽然本研究当中发现了自信负面经历的抽象形式在数量上的显著优势,但是抽象形式的经历并没有变现出影响程度更大、持续时间更长。

依据建构水平理论,当心理距离增加时,人们更倾向于使用高建构水平的心理表征 [8] ,过去的经历在时间上已距离我们较远,经历的重述也会表现为一定程度上的概括化。所以抽象经历的数量占优既可能是由于工作自我的抑制而导致,也可能源于因时间流逝而造成的记忆精简。相关结果也显示(r = 0.30, p < 0.001),自信负面经历和自信的相关仅处于中等程度,说明个体对负面经历的评价并不客观或者叙述的经历并不全面,出于种种原因,个体有所隐瞒。由于研究一所采用的问卷形式并不能给出以上问题的确切答案,所以从个体层面继续寻找这种现象产生的原因是有必要的。研究二采用深度访谈的形式继续对研究一的问题进行探究。

3. 研究二

3.1. 方法和被试选取

通过青年学生自信问卷 [1] 从94名大学生被试当中筛选出两名典型不自信个体进行了深度访谈,其中一名为22岁的女性被试(化名:李慧),另一名为20岁的男性被试(化名:王凯)。在访谈中,采用开放式访谈提纲让被试回答如下问题:你对自信和不自信的看法?你哪些方面觉得自信,哪些方面觉得不自信?有哪些对你自信打击比较大的经历?另外会根据被试的问卷填写情况对其选择题项的原因进行提问,访谈地点为大学图书馆的研修间,访谈过程进行了全程录音。

3.2. 结果与讨论

访谈均由一个总领的问题展开:阐述自身对于自信和不自信的理解。王凯认为的自信是一种从容不迫的气质,能够在权威的公开场合自然地与他人进行交流,还认为自信能够确保自己在任何情况下都能完成任务。联系到自身时,王凯首先就想到了访谈之前的体育课经历,“老师让我慢跑两圈之后带操”,“当时看着地下可能有二十几个人,当时就比较怯场”,因为“青春期之后比较注意自己的形象”,开始对他人的评价更加在意。

王凯其后的叙述表现出了明显的分割,通过交流确认这种分割为其刻意而为,他将自己目前所有的过往经历分为两部分:大学之前和大学之后。时间上最早的叙述为小升初的升学经历,“当时由于摇号的运气不佳”,并没有分配进入较理想的学校,他的家人花费了大量的钱财帮助他进行了重新择校,结果重新选择的学校也并没有非常满意,“名声比较好,实际不怎么样”。虽然这段经历始于运气,但是对于当时家庭并不富裕的王凯而言,最终的结果对他“打击特别大”。后来,在一次考试中因为答题卡的填涂失误造成了分数的极大下滑,至此之后答题卡就会涂得“特别慢,而且会反复核查”,导致考试的时间经常不够用。直到高考时,“写卷子慢”成为了他的致命伤,因为重视,“卷子写得比以前更慢,语文上面最后那个作文题目的话,它是让写一封信,但是我写成了议论文,然后这个导致了我就是扣分比较严重,然后影响我整体的成绩”。

对于他而言,高考是一场无法挽回的“失利”,也是对自信心打击最大的经历。他所不满意的不仅仅是自己的高考分数,学校的选择、专业的选择,都是在“没有一个特别明确的概念”的情况下做出的草率决定。来到校园之后,同寝的不上进、同班同学的混日子、任课老师的敷衍,时刻都在提醒他这些都源于高考的“失误”。这些都与他理想中的大学生活相去甚远,他选择“天天除了上课之后就来图书馆一个人看书”,“没有积极主动地和别人交流”,将自己封闭在离群的小世界中。

与王凯相似,李慧同样构造了一个属于自己的小世界,并将自己牢牢地锁闭在其中。李慧的数理成绩一直不理想,虽然有耐心的老师悉心辅导,但是成绩没有显著提高。通过编导生考入西南大学之后发现很多同学“在这方面天赋更高”,“平时并没有看到他们努力”,但“他们就是非常顺利”,让她出现了比如“在某些时候努力是无用”的悲观化想法。正是由于这样的思考倾向,导致后来错过了班级的保研机会,因为她“觉得自己在班里面的成绩排名应该不会特别的好”,害怕翻看名单时“看到别人成绩比我好,在心里面难受”,而后参加的考研也以失败告终。

对她而言,最备受打击的经历也主要由学业事件组成,由于逃避行为而错过保研机会,随后的考研失利,以及一直以来难以提高的数理成绩,使得她持有一种“天赋”观念,大学里的通过与同学的对比也更坚定了某些天赋带来的差距很难靠后天努力来弥补。大部分时间中,喜欢“把自己圈在自己的圈子里边然后出不去”,“喜欢二次元”、“自己进行写作啊”。失败的恋爱经历让李慧对感情失去了信心,甚至成为了“不婚主义者”,认为“这种方面的缺失我可以用这种二次元的东西来进行弥补”。

王凯对于人生经历进行了主观上的割裂,而李慧在对过往负面经历的建构之后得出了一些概念化的结论及发生了人生观或价值观上的巨大转变,如“天赋观”、“努力无用”和“不婚主义”,可以理解为一种逃避行为。结合研究一的结果,可以推断不自信会导致个体倾向于使用抽象的记忆重构方式,从而避免其消极体验的继续,但是这种重构方式的过度使用也可能会让个体倾向于采用消极甚至极端的应对措施,最终对各方面产生不利影响。

4. 结论

本研究获得如下主要结论:

1) 自信负面经历包含能力、人际和身体三大领域,其中占比重最大为能力,影响程度最大的是人际,影响持续时间最长的是身体。

2) 负面经历的叙述形式更多地表现为抽象,但是其影响程度和持续时间与叙述形式无关。