1. 引言

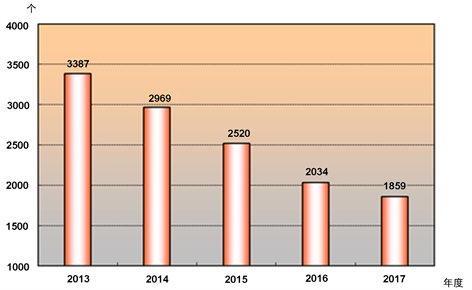

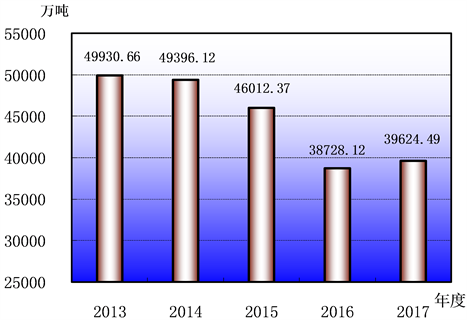

山东省是矿产资源大省,勘查强度较大,开采历史悠久。截至2017年底,已发现各类矿产148种,查明资源储量的矿产有85种、矿产地2775处 [1] 。在全国排名第1位的矿产有金矿、金刚石,第2位的有菱镁矿、钛铁矿,第3位的有石英砂岩、建筑用大理岩、耐火粘土等。保有资源储量占全国10%以上的矿产有石油、岩金、自然硫、电气石、石膏等21种。重要矿产累计查明资源量:岩金金属量4321吨、煤332亿吨、铁矿石量65亿吨、石油47亿吨,非金属矿产资源储量巨大。2017年山东省共有各类矿山1859个(图1),开发利用矿产65种,年开采矿石总量(原矿量) 39,624.49万吨(图2),天然气52,200万立方米,其中非油气矿产总量37,284.49万吨 [1] [2] 。查明矿产资源为我省经济社会发展提供了重要的物质基础和矿物原料,矿产资源的开发在保障经济社会高速发展对矿产资源需求的同时,也引发了较多的矿山地质环境问题,影响了矿区人居生产生活环境 [2] [3] 。多年来,矿业经济的不断发展和矿产资源开发规模以及开发强度的日益增大,导致了各类矿山地质环境问题的发生,尤其是煤、铁等矿山采空塌陷、岩溶塌陷、地裂缝、土地资源破坏等已成为影响和阻碍我省生态省建设的主要因素之一 [4] [5] 。本文在对山东省矿山地质环境现状、存在问题分析研究的基础上,提出了矿山地质环境治理的对策建议。

Figure 1. Total number of mines in Shandong Province in the past 5 years

图1. 山东5年来矿山总数变动情况

Figure 2. Mining ore output in Shandong Province in the past 5 years

图2. 山东5年来矿山矿石产量情况

2. 矿山地质环境现状

2.1. 现状

山东省矿产资源种类多、开采方式多样,由此形成了种类复杂的矿山地质环境问题,主要有以下几种类型 [4] [6] :一是露天开采形成了众多破损山体和露天采坑,造成地形地貌景观破坏,带来严重视觉污染;二是地下开采容易造成采空塌陷、地裂缝等矿山地质环境问题,其中以采煤塌陷为主,部分历史遗留的非煤矿山采空区和废弃矿井也存在较大的环境和安全隐患;三是废弃工业广场、固体废弃物(不含尾矿库)堆放占压了大量土地资源,造成了土地资源的浪费 [6] 。

1) 地形地貌景观破坏

山东省露天开采矿种主要有石灰岩、花岗岩、砖瓦用粘土等非金属建筑材料矿产,造成地形地貌景观破坏的同时,还占压和损毁了大量的土地资源。目前,山东省尚有破损山体4706处、露天采坑3109处,占损土地资源总计4.28万公顷。其中,历史遗留矿山破损山体4041处,占破损山体85.9%,露天采坑2640处,占84.9%,占损土地资源3.24万公顷,占75.7%,主要分布在潍坊、济南、烟台、临沂等地(表1);生产矿山造成的破损山体665处、露天采坑469处,占损土地资源1.04万公顷,主要分布在临沂、烟台、泰安等地 [3] 。

Table 1. Statistical tables of damaged mountain bodies and open-pit mining pits in mines left over from history in Shandong Province

表1. 山东省历史遗留矿山破损山体及露天采坑情况统计表

自然保护区、风景名胜区、城市规划区和重要交通线、海岸线(以下简称“三区两线”)可视范围内尚有历史遗留露天开采矿山827座,占损土地资源0.77万公顷。

2) 采煤塌陷

山东省尚有采煤塌陷地184处,其中大型131处,中型16处,小型37处,主要造成房屋开裂、土地损毁等,影响村民居住、土地耕种。其中,历史遗留矿山采煤塌陷地50处,造成土地资源破坏1.20万公顷,主要分布在泰安、济宁、烟台、日照等地;生产矿山采煤塌陷地134处,造成土地资源破坏6.04万公顷,主要分布在济宁、枣庄、泰安、菏泽等地。

3) 非煤矿山采空区及废弃矿井环境和安全隐患

山东省共有历史形成、责任灭失非煤矿山采空区155处。主要涉及金、铁、石膏、耐火粘土、银、重晶石等矿种,主要分布于烟台、威海、淄博、潍坊、临沂、枣庄等地,存在地面塌陷、地裂缝隐患,对人民生命财产安全构成威胁。

山东省共有历史遗留非煤矿山废弃矿井1302处,主要涉及金、铁、石膏、耐火粘土等矿种,主要分布于烟台、威海、济南、临沂等地,存在环境和安全隐患。

4) 土地资源占压

山东省共有废弃工业广场1264处,占损土地资源0.84万公顷,主要涉及粘土、煤、铁、石膏等矿种。其中,粘土矿废弃工业广场占损土地资源面积最大,为0.58万公顷,占比69%,主要分布在德州、菏泽、聊城、临沂等地。山东省共有历史遗留矿山废土石堆471处,煤矸石堆39处,主要涉及铁、饰面用石料、煤、菱镁、花岗岩、金等矿种,积存量29,452万吨,占损土地资源0.29万公顷。山东省共有生产矿山废土石堆179处、煤矸石堆81处,主要涉及金、铁和煤等开采矿山,总积存量为90,064万吨,占损土地资源0.30万公顷。

2.2. 存在问题

1) 历史遗留废弃矿山存量大

自20世纪以来,矿产资源开发为山东省乃至全国经济社会快速发展提供了有力地资源保障,同时计划经济时期矿山、转产或破产矿山、政策性关闭矿山、闭坑矿山等也遗留了大量矿山地质环境问题,各级政府治理恢复的任务相当繁重。目前山东省尚有各类历史遗留矿山地质环境问题区5万余公顷尚未治理,历史欠账大,治理任务艰巨 [3] 。

2) 矿山地质环境治理面临资金瓶颈

由于近年来矿业经济形势低迷,矿产品价格较低,加之国家已取消矿产资源补偿费,各级财政可用于矿山地质环境恢复治理的矿产资源专项财政收入相应大幅减少,历史遗留矿山地质环境治理工作受到严重的资金瓶颈约束 [4] 。

3) 矿山地质环境治理和投入模式单一

多年来,由于“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念不够深入,山东省矿山地质环境治理工作主要依靠通过财政投资开展工程治理和生物修复,矿山地质环境治理模式单一,治理费用过分依赖财政资金,社会力量投入开展矿山地质环境治理的积极性尚未得到充分调动,综合运用市场、财税、土地等各方面政策的机制尚未建立 [3] 。

4) 矿业权人自觉履行矿山地质环境治理义务的主动性有待提高

部分矿山企业缺乏开展矿山地质环境治理的主动意识,特别是在当前矿产品价格大幅下跌、矿业利润大幅下降的背景下,矿山企业开展环境治理的积极性难以充分调动。由于现行法律法规中对矿山企业不依法履行治理义务的处罚力度不够,单纯依赖保证金制度落实企业主体责任,往往是保证金一交了之,甚至欠着不交,难以达到预期效果。目前,国家已取消保证金制度,如何建立起有效的基金制度还需要积极探索 [7] [8] 。

3. 矿山地质环境类型及分布

3.1. 矿山地质环境问题类型

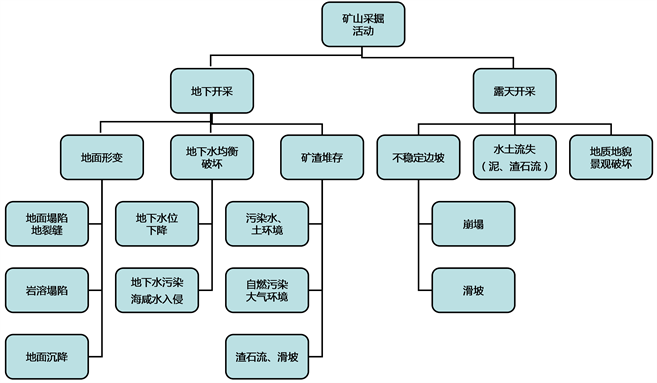

山东矿山开采引发的环境问题类型多样,按其引发类型划分,大致可分为两类(图3)。一为地下开采引发的环境问题,如采空塌陷、岩溶塌陷、地面沉降等。二为露天与地下开采引发的环境问题,如地貌景观破坏、水土流失、不稳定边坡以及固体废弃物(废石土、尾矿、煤矸石)堆放占地和废水排放污染土壤、水体等。尽管矿山环境问题类型不同,但相互之间存在着一定制约关系 [9] [10] ,主要表现在以下方面:

1) 相互继承性。不同的环境问题在其发生和发展过程中通常存在着一定的相互转化关系,如岩溶大水矿山排水引起地下水位下降,在水位下降到一定程度可导致浅覆盖隐伏岩溶区发生岩溶塌陷,而流迳塌陷区的地表污水又可通过岩溶塌陷坑倒灌对地下水构成严重污染等。因此,环境问题的继承性同时反映了灾害损失所具有的连锁性。而且有些矿山环境问题随着人类经济社会的不断发展具有持续性、膨胀性和不可逆性。

Figure 3. Classification of major environmental problems in mines in Shandong Province

图3. 山东省矿山主要环境问题分类示意图

2) 区域分布的差异性。我省矿产资源区域分布不均匀,地质环境背景差异大,矿山环境问题的类型、数量、发生频率及危害程度、危害对象等具有一定的地域组合。主要表现在两个方面,一是环境问题类型在地区分布上不均衡;二是各类环境问题的危害对象与致灾损失在地区上存在一定差异。如丘陵地区与平原、盆地地区的差异以及同一类型地区的开采矿种不同等。

3) 环境效应的双重性。矿山环境问题具有物理破坏和化学演变两种变化形式,有些环境问题的产生,就其造成的环境效应而言具有不利影响和有利影响两个方面。如南四湖及周围采空塌陷,其有利影响可使湖区及湿地范围扩大,从而为其它生物繁衍和栖息创造了有利环境。从生态环境改善角度分析,矿山开采带来的有利影响显然大于其不利影响。

3.2. 矿山环境问题分布特点

我省矿产资源的地域性分布不均匀和开采条件、开采程度的差异性,使鲁东、鲁中和鲁西、鲁北等地的矿山环境问题各具特色 [4] [9] 。

1) 鲁东地区

鲁东地区以丘陵地形为主,沿海为条带状展布的海滨堆积平原。区内有色贵金属资源丰富,自古以来就是我国主要的黄金产地,开采历史悠久。主要矿山环境问题为采空塌陷、矿渣和尾矿堆存破坏地表植被,引发加剧水土流失等,而且本区地面塌陷以非连续变形(条带状塌坑)为主,较采煤塌陷更具危险性和危害性。同时,古代和现代各个时期的隐伏采空区较多,安全隐患较为突出。此外,沿海滨海平原海拔低平,矿山排水和地下水开采引发的海水入侵环境问题亦十分突出。

2) 鲁中山区

鲁中山区拥有丰富的石灰岩、花岗岩等非金属矿产和煤、铁等矿产资源。区内地貌类型多样,地形条件复杂。低山丘陵区矿山环境问题主要为:①露天开采非金属矿产造成的山体、植被破坏,加剧水土流失;②开挖山体形成规模不等、危害不同的不稳定边坡,城市周边、重要交通沿线大规模的露天采场严重影响地质地貌景观和城市社会形象。山间盆地、山前地带是我省岩溶水水源地重要分布区,也是岩溶塌陷多发、易发区。盆地腹部煤矿开采程度高,历史悠久,大部分矿山接近中后期,淄博、临淄等矿山处在衰老报废期,矿山环境问题为采空塌陷、煤矸石占地、自燃以及地下水均衡破坏等,尤其是淄博矿区各大矿山闭坑引发的地下水串层污染较为严重。

3) 鲁西南、鲁西北平原区

鲁西南地区分布有兖州、济宁、滕州三大煤田和巨野、金乡等新开发煤田,是我省目前和将来一定时期内重要的产煤区。已开发的三大煤田区矿山环境问题主要为采空塌陷,具有塌陷深度大、影响范围广、治理难度大的特点。如兴隆煤矿最大塌陷深度达9.2 m。鲁西北平原为我国重要的石油产区之一,矿山主要环境问题为采油附近落地油对土壤、植被和地下水的污染。德州、滨州等地,中深层地下水开发利用程度高,已成为我省主要的地面沉降发生区。

4. 对策与建议

4.1. 治理形势

1) 山东省矿山地质环境问题保护形势总体向好。随着山东省生态文明建设的加快推进,“绿水青山就是金山银山”生态文明观的逐步树立,人民群众对美好生活环境的向往的诉求逐步提高,环保督察、自然资源资产离任审计、公益诉讼、双随机一公开、信用管理等制度的深入实施,各级政府部门、矿山企业和社会公众的矿山地质环境保护意识将进一步增强,监督管理将更加有序规范,保护与治理力度将进一步加大 [10] [11] [12] 。

2) 矿山地质环境问题增量将得到有效控制。目前,山东省矿山企业的数量已由最多时期的万余家减少至1859多家,并将逐步稳定在1800家左右,矿山企业的布局和结构也已得到进一步优化。随着山东省新建矿山全部按绿色矿山标准建设,生产矿山陆续按绿色矿山建设标准推进,矿山企业主体治理责任将逐步落实,生产矿山形成的矿山地质环境问题增量将得到有效控制,增速将大幅降低,分布范围大幅缩减,影响程度逐步减轻。

3) 历史遗留矿山地质环境问题存量将会逐步减少。随着矿山地质环境治理工作力度的进一步加大,历史遗留采煤塌陷地、“三区两线”可视范围内破损山体等历史遗留矿山地质环境问题的治理率将进一步提高,存量逐步减少。

4.2. 对策建议

1) 健全责任体系

a) 加强政府统一领导:全面落实政府对矿山地质环境保护与治理的监管主体责任。各级政府是历史遗留矿山地质环境治理的主体,要对行政辖区内的矿山地质环境保护与治理工作负总责,落实责任分工,建立健全考核体制,保障治理资金,切实做到压力传导到位、责任分解到位、资金筹措到位、监督管理到位、任务落实到位。

b) 建立部门协作机制:各级国土资源、发展改革、经信、财政、环保、林业、煤炭等相关部门要在地方政府的统一领导下,按照部门责任分工,依法行政、严格执法,形成各负其责、密切协作、齐抓共管的工作格局,扎实推进矿山地质环境保护与综合治理。

c) 落实企业主体责任:各矿山企业是生产矿山的矿山地质环境保护与治理的责任主体,要按照“谁开发、谁保护,谁破坏、谁治理”的原则,依法建立矿山地质环境治理恢复基金,编制矿山地质环境保护与土地复垦方案,积极开展“边开采、边治理”,依法履行矿山地质环境保护与治理义务。

2) 加强政策支持

a) 完善矿业用地政策:各级国土资源部门要根据不同矿种和开发方式,建立差别化、针对性强的矿业用地政策 [13] [14] 。对因采煤塌陷等矿山地质环境问题造成的农用地或其它土地损毁,按照土地变更调查工作要求和程序开展实地调查 [15] ,经审查通过后纳入年度土地变更调查进行变更。涉及农用地变更为未利用地的,按照审查及认定规范和程序报批。对历史原因造成耕地严重破坏且无法恢复的,按照有关规定,补充相应耕地或调整耕地保有量。会同有关部门,深入推进历史遗留废弃工业广场复垦利用。对适宜复垦的矿山废弃地,新增耕地可用于占补平衡,指标收益可用于矿山环境恢复治理。矿山废弃地复垦后腾出的建设用地指标,可调整到异地使用。

b) 鼓励第三方治理:地方政府、矿山企业可采取“责任者付费,专业化治理”的方式,将产生的矿山地质环境问题交由专业机构治理。发挥矿山企业主动性和第三方治理企业活力,提高治理效率和质量。

c) 探索鼓励支持开发式治理的政策措施:在符合规划、保障安全的前提下,按照有利于土地利用和生态恢复的原则,对有残留资源的废弃采场内残垣断壁进行平台式治理,可以回收残留资源,用其收益进行治理。利用残留资源开展治理的,县级政府要组织编制具体方案,经市政府审查批准后,报省国土资源厅备案。由县级政府通过招投标方式确定治理主体,及时向社会公布,接受社会监督,严禁以治理为名非法开采矿产资源。

3) 完善投资机制

a) 加大财政资金投入:各级政府要拓宽资金渠道,落实治理费用,保障矿山地质环境治理规划确定治理任务的顺利完成。对开展历史遗留废弃矿山地质环境治理工作较好的市,由省财政安排一定资金进行奖补。

b) 鼓励社会参与治理:探索出台整合政策与项目资金、吸引社会资金投入矿山地质环境治理的有关政策措施,构建“政府主导、政策扶持、社会参与、开发式治理、市场化运作”的矿山地质环境恢复和综合治理新模式,切实提高历史遗留矿山地质环境问题的治理成效。

c) 建立治理恢复基金制度:建立完善矿山地质环境治理恢复基金制度,督促矿山企业根据矿山地质环境保护与土地复垦方案,将矿山地质环境治理费用按照企业会计准则相关规定预计弃置费用,计入生产成本,建立矿山企业基金账户,单独反映基金提取情况。加强基金制度执行情况的检查,将基金制度执行情况纳入矿业权人勘查开采信息公示系统。

5. 结论

1) 山东主要的矿山地质环境问题有:露天开采造成的山体破损和采坑、地下开采造成的采空塌陷和废弃工业用地及固体废弃物堆放等,转产、破产、政策性关闭、闭坑等矿山也遗留了大量矿山地质环境问题。这些矿山地质环境问题具有相互继承性、区域分布的差异性和环境效应的双重性等特点。这些矿山地质环境问题主要是历史遗留问题,历史遗留矿山破损山体占总破损山体85.9%,露天采坑占84.9%,占损土地资源占75.7%。历史欠账大,政策性累积是其上要原因,因而造成了矿山地质环境治理任务艰巨的现实状况。

2) 随着山东省生态文明建设的加快推进,“绿水青山就是金山银山”生态文明观的逐步树立,各级政府部门、矿山企业和社会公众的矿山地质环境保护意识将进一步增强,山东省矿山地质环境问题保护形势总体向好,矿山地质环境问题增量将得到有效控制、增速将大幅降低、分布范围大幅缩减,历史遗留矿山地质环境问题存量将会逐步减少,矿山地质环境问题最终会得到根本性解决。

3) 加强政府统一领导、健全责任体系、加强政策支持、完善社会投资治理机制是对治理矿山地质环境问题提出的对策建议。

致谢

本文在撰写过程中,得到了山东省自然资源厅地质环境处的帮助,矿山工程编辑部和审稿人提出了建设性修改建议,在此一并致以特别感谢。

基金项目

本文为山东省矿产资源规划研究(2015008)和山东省泰山学者建设工程专项经费联合资助。