1. 引言

改革开放后,我国城镇化发展迅速,但过快的城镇化在某些方面脱离了城镇发展的基本规律,忽视了城镇化的质量和可持续发展,造成了产城分离的现象。根据城镇化发展的一般规律,二三产业集聚是区域城镇化发展的动力,产业结构升级会对城镇化质量产生重要影响。针对城镇化发展存在的问题,2014年我国提出了以人为本的新型城镇化发展道路,旨在提升城镇化的发展水平与质量。近几年,我国经济发展已步入新常态,产业结构转型升级成为新时期经济发展的必然选择。如何促进新型城镇化与产业结构之间协同共进,推动新型城镇化与产业结构的协调发展对于保持新时期我国国民经济的健康、稳定发展具有重大意义。在这样的大背景下,新型城镇化与产业结构的协调发展逐渐成为区域研究的核心问题之一。从已有文献来看,国外学者对二者相互作用机理研究颇多,国内学者对二者的研究主要体现在以下三方面:一是从影响产业结构的因素、经济发展状况、产业集聚作用等方面,通过大量的实证研究探讨产业结构对城镇化的影响机制 [1] [2] [3];二是通过理论分析和实证研究探讨城镇化的发展对产业结构的影响作用 [4] [5] [6];三是对二者进行协调发展研究,把城镇化与产业结构的协调发展作为转变经济发展方式,促进新型城镇化发展的必经之路 [7] [8] [9] 。

山东省是我国的人口大省和经济大省,但城镇发展质量不高,市民化进程缓慢,产业结构层次较低,高新技术发展缓慢,区域差异明显,新型城镇化发展和产业转型升级压力较大 [10] [11] 。本研究运用统计数据,探讨山东省2000~2016年新型城镇化与产业结构耦合协调发展问题,旨在分析区域新型城镇化与产业结构演进的趋势,揭示两者协调发展的基本态势,为山东省制定和落实相关新型城镇化、产业发展策略提供决策参考;探讨新型城镇化与产业结构的相互作用关系及耦合机理,有助于深化对新型城镇化和产业结构转型升级战略的理解和认识,对于促进我国新型城镇化发展和产业结构的优化升级具有重要的实践意义。

2. 研究方法与数据来源

2.1. 研究方法

本文选用定性与定量相结合的AHP层次分析法来确定指标权重,该方法可以根据需要对不同指标进行不同处理,适用于多目标、多时期、多准则、多指标的系统评价 [12];利用确定的指标权重,构建发展水平评价模型和耦合协调度模型,计算结果简单明确,对研究新型城镇化、产业结构发展水平具有较强的指向性,更科学直观的反映新型城镇化与产业结构两大系统之间的相互联系 [13],具体步骤及模型见以下内容。

2.2. 数据来源与处理

1) 数据来源:本文以山东省为研究对象,各指标数据主要来源于《中国城市统计年鉴》(2000~2016)、各地市《统计年鉴》(2000~2016)和历年国民统计公报,部分地市缺失的个别年份数据采取插值处理。

2) 数据处理:旨在消除因指标量纲不同带来的影响,采用以下公式进行数据的标准化处理:

当指标为正向指标时:

,当指标为负向指标时:

其中,

表示第i个研究对象的第j个评价指标。

表示其极差标准化之后的值 [8] 。

3. 新型城镇化和产业结构发展评价

3.1. 指标体系构建

构建评价指标体系需遵循科学有效性、全面性、可操作性、系统性和以人为本的原则。

新型城镇化内涵丰富,涉及经济发展、文化建设、居民生活等多个方面,本文借鉴相关研究的成果 [14] [15] [16],围绕新型城镇化以人为本、城乡统筹、集约发展、资源整合、环境友好、社会和谐等内涵要求,依据山东省的实际情况以及指标的选取原则,从人口发展、经济发展、社会发展、环境资源、城乡协调五个方面选取了22项指标建立了山东省新型城镇化评价指标体系。新形势下的产业结构包含创新、协调、绿色、开放、共享的理念,结合相关研究的成果 [17] [18] [19],根据产业结构的内涵从产业结构的生态化、高级化和高效化三个维度构建了产业结构发展的综合评价指标体系(见表1)。同时在指标体系构建中尽可能避免新型城镇化与产业结构发展指标层的重叠,有利于揭示两者耦合协调的内在机理。

新型城镇化各个指标含义如下:

城镇人口比重:该指标反映城市人口规模。

城镇人口密度:该指标反映生活在城市范围内人口的稀密程度。该指标与城镇人口比重可以反映城市水平的提升情况。

二三产业就业比重:该指标反映城镇劳动力的分配情况,以及就业结构的变化情况。

城镇登记失业率:该指标反映城镇居民的就业情况。以人为本的新型城镇化是就业充分的城镇化。

Table 1. New urbanization and industrial structure evaluation index system

表1. 新型城镇化与产业结构评价指标体系

人均GDP:该指标反映城市的经济和社会发展水平的状况,是城市生产力发展水平的高度概括。

二三产业产值占GDP比重:该指标反映二三产业的发展情况,是衡量城市产业结构优化的重要指标。

人均地方财政收入:该指标是衡量城市经济运行质量和经济结构优劣的一个重要指标。

人均社会消费品零售额:该指标用来反映城市居民对社会商品的购买力情况,衡量城市的社会经济发展的重要指标。

人均实际利用外资:该指标用来反映城市的对外开放水平。

每万人拥有医疗卫生院床位:该指标反映城镇的医疗供给情况,是衡量城市医疗卫生情况的一个指标。

每万人口拥有在校大学生数:该指标反映城镇的高等教育情况,是衡量城镇知识与技术资本的一个指标。

人均公共图书馆藏书:该指标指城镇全民阅读指数,反映城镇居民的文化生活情况。

每万人互联网宽带接入用户:该指标反映城镇的信息化程度,也是衡量基础设施水平的一个指标。

每万人拥有公交车辆:该指标反映居民绿色出行的情况,衡量城镇的公共服务设施水平。

人均公园绿化面积:该指标用来衡量城市居民共享绿化区域的程度,也是衡量居民公共生活质量状况的重要指标。

城镇建成区绿化覆盖率:是城市建成区各类型绿地面积占城市总面积的比率,该指标用来衡量城市绿色化程度。

污水集中处理率:该指标反映城镇对水资源利用情况以及环境保护状况。

万元GDP能耗:该指标反映城镇发展经济的资源消耗情况,是衡量其绿色发展状况的一个重要指标。

城乡居民收入比:指城镇居民人均可支配收入与农民纯收入之比。反映城乡居民的收入情况,与城乡居民消费比共同衡量城乡收支均衡度。

城乡居民消费比:指城镇居民与农民人均消费比。反映城乡居民的消费情况。

农村居民恩格尔系数:该指标用来衡量一个农村的富裕程度,系数越高,则该地区越穷;系数越低,则该地区越富裕。

财政支农资金占比:财政支出中农垦、农牧业、林业、农机站、水产、气象等的投入占比,该指标反映国家对农村的财政支持。

产业结构各个指标含义如下:

就业-产值偏离度:指三次产业增加值比重与相应的就业比重的差异程度,反映地区产业结构与就业结构的协调程度。

第三产业产值比重:指第三产业产值在地区生产总值中的比例,反映地区产业结构的演进程度和升级趋势。

R & D经费投入强度:指R & D经费支出占地区生产总值比重,反映地区产品的技术含量和附加值,是产业结构高技术化、高知识化、高附加值化的标志。

工业固体废物综合利用率:工业固定废物利用综合利用量与工业固体废物产生量之比。

工业废水达标排放率:工业废水达标排放量与工业废水排放总量之比。该指标与工业固体废物综合利用率指标共同反映产业在生态环境保护方面的发展情况,符合绿色发展和可持续发展理念。

全社会劳动生产率:国内生产总值与就业人数比重,反映劳动力配置效益水平,指标数值越大,表明劳动效率越高。

固定资产的投资效果系数:国内生产总值逐期增长量与上一年全社会固定资产投资完成额之比,反映固定资产投资的经济效益。

3.2. 确定指标权重

本文采用定性与定量分析相结合的AHP层次分析法确定新型城镇化与产业结构综合发展各项指标的指标权重。具体步骤如下:

1) 构建层次结构模型和两两比较判断矩阵,包括新型城镇化的准则层:B1~B5;指标层:C1~C4,C5~C9,C10~C14,C15~C18,C19~C22;产业结构的准则层:E1~E3;指标层F1~F3,F4~F5,F6~F7。

2) 邀请15位专家进行赋权打分,其中两元素互相比较重要性标度运用Santy尺度法标度。打分通过一致性检验后,对专家赋权结果求平均值,从而得到各指标权重(见表1)。

3.3. 数学模型选择

运用线性加权求和的方法,建立新型城镇化水平的综合评价指标模型:

(1)

其中,

表示第

年的新型城镇化发展指数,

表示第

个评价指标的权重,

表示原始数据进行极差标准化之后的值 [8] 。

运用线性加权求和的方法,建立产业结构水平的综合评价指标模型:

(2)

其中,

表示第i年的产业结构发展指数,

表示第

个评价指标的权重,

表示原始数据进行极差标准化之后的值 [8] 。

3.4. 综合发展水平

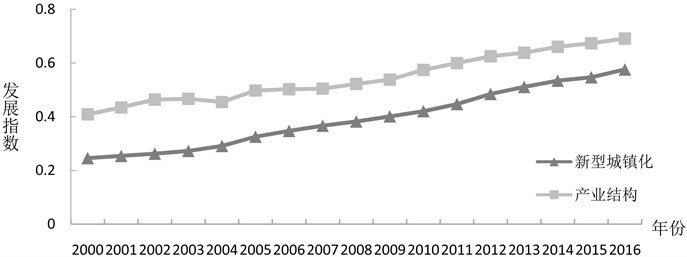

将相关数值带入新型城镇化与产业结构综合发展评价模型,得到山东省新型城镇化、产业结构发展指数(见图1)。

Figure 1. Development level of new urbanization and industrial structure in Shandong Province from 2000 to 2016

图1. 2000~2016山东省新型城镇化和产业结构发展水平

从综合发展水平看,新型城镇化、产业结构发展水平整体均呈上升趋势,新型城镇化不断推进,产业结构不断演进。2000~2016年山东省新型城镇化、产业结构发展水平逐年递增,且产业结构发展水平始终高于新型城镇化发展水平,但新型城镇化综合发展水平增长率大于产业结构综合发展水平增长率,主要是由于山东省经济发展速度快,生态环境质量显著提高,居民生活质量逐渐提高,城乡一体化不断发展,但产业结构优化升级速度慢,产业科技化程度较低,至2016年,经济结构实现由“二三一”向“三二一”的重大转变。

4. 新型城镇化与产业结构发展耦合协调测度

4.1. 耦合协调度和相对发展度计算

由新型城镇化与产业结构组成系统的综合发展水平为:

(3)

其中

,

和

为待定系数 [8] 。因为两个子系统是互相耦合,所以选取

。

4.1.1. 耦合协调度

耦合度用来度量系统或系统内部要素之间在发展过程中彼此和谐一致的程度,体现了系统从无序到有序的趋势,是耦合状况好坏程度的定量指标,采用变异系数法进行衡量,公式为:

(4)

其中k = 2 [8] 。

耦合协调度通过将耦合度和发展水平进行结合,衡量两系统的动态协调发展情况,公式为

(5)

相较于耦合度来说,耦合协调度可以全面反映子系统的动态协调发展,弥补耦合度在反映子系统实际发展水平和动态、交错与不平衡的局限性,其等级划分标准如表2 [8] 。

Table 2. Grading criteria for coupling coordination degree

表2. 耦合协调度的等级划分标准

4.1.2. 相对发展度

相对发展度用来衡量系统或系统要素之间在发展过程中的平衡程度,划分其协调发展的类型(表3) [9] 。

Table 3. Classification of coordinative development types

表3. 协调发展类型划分

(6)

4.2. 省域整体协调分析

4.2.1. 演化趋势

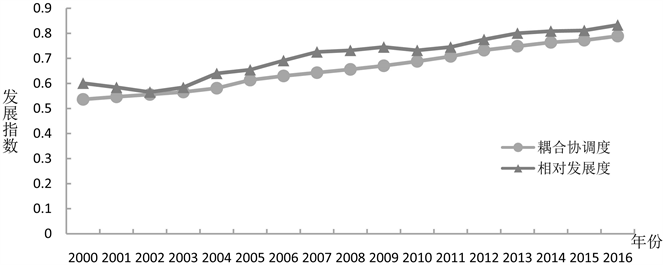

从相对发展度来看,山东省2000~2016年新型城镇化与产业结构的实际发展水平经历了一个由不平衡状态逐渐过渡到平衡的状态。2000~2005年,二者协调发展类型为新型城镇化滞后型;2006~2016年二者均衡协调发展。自“十二五”起,山东省更加注重城乡一体化,城乡共享发展成果,全面建设小康社会,新型城镇化快速发展。

从耦合协调度来看,2000~2016山东省新型城镇化与产业结构耦合协调度不断提高,阶段性差异显著。山东省“十五”规划纲要中明确提出促进产业结构优化升级,信息化、国际化、城市化达到新的水平,在2000~2004年期间,产业结构发展波动大,新型城镇化稳步提高,二者处于勉强协调阶段。山东省“十一五”期间大力推进产业结构优化升级,加快转变经济增长方式,更加注重统筹城乡区域协调发展,实现共同富裕,在2005~2010年期间,新型城镇化发展速度快于产业结构,二者初级协调状态。“十二五”时期是山东省全面建设小康社会、实现富民强省新跨越的关键时期,山东省继续加快转变经济发展方式,努力解决突出的结构性矛盾、服务业发展滞后、城乡区域发展不协调的问题,在发展中促转变,在转变中谋发展,着力提升经济社会发展质量,逐步提高人民生活水平,不断取得经济文化强省的新成就,在2011~2016年期间,产业结构发展速度缓慢,新型城镇化发展速度加快,二者发展处于中级协调阶段。目前,山东省正处于“十三五”期间,规划纲要中提出到2020年,把山东省建设成为具有较强核心竞争力、文化软实力和生态承载力的省份,开启社会主义现代化建设新征程,新型城镇化与产业结构将向更高层次协调状态转变(图2)。

Figure 2. Coupling and coordination measure of new urbanization and industrial structure in Shandong Province from 2000 to 2016

图2. 2000~2016山东省新型城镇化与产业结构耦合协调测度

4.2.2. 结构协调

将山东省人口发展、经济发展、社会发展、环境资源和城乡协调发展指数分别与山东省产业结构发展指数进行耦合协调评价,得到山东省新型城镇化各要素与产业结构发展指数的耦合协调度(表4)。

Table 4. Coupling and coordinating evaluation of elements of new urbanization and industrial structure

表4. 新型城镇化各要素与产业结构耦合协调评价

从新型城镇化各要素与产业结构发展指数的耦合协调发展情况来看,人口发展与产业结构耦合协调度最低,主要是由于城乡二元经济结构的影响,农村居民市民化进程缓慢。城乡协调与产业结构耦合协调度最高,主要是由于实施乡村振兴战略,进行农业供给侧结构性改革,构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,实现农村一二三产业深度融合发展。

将山东省产业结构生态化、高级化和高效化发展指数分别与山东省新型城镇化发展指数进行耦合协调评价,得到山东省产业结构各要素与新型城镇化耦合协调度(表5)。

Table 5. Coupled and coordinated evaluation of various elements of industrial structure and new urbanization

表5. 产业结构各要素与新型城镇化耦合协调评价

从产业结构各要素与新型城镇化发展指数的耦合协调发展情况来看,产业结构高效化与新型城镇化耦合协调度最低,主要是由于山东省产业发展还没有彻底摆脱粗放和高投入促进经济发展模式,劳动生产率提升相对缓慢。产业结构生态化与新型城镇化耦合协调度最高,主要是工业化生产过程中,固体废物综合利用率、废水达标排放率高,坚持绿色生产、生态文明的理念,注重对环境的保护和资源的高效利用。

总的来看,新型城镇化与产业结构各要素耦合协调度整体上高于产业结构与新型城镇化各要素耦合协调度,主要是由于山东省城镇质量较低,农村居民市民化进程缓慢,区域差异大,生态环境承载力较低。

因此,山东省要积极响应国家政策,充分发挥政府引导作用,积极促进产业发展政策与新型城镇化支持性政策协调并行,加大科技投入,促进节能减排,积极推动产业结构优化升级,以发挥产业结构发展带动作用;同时加快农村居民市民化进程,促进城镇城乡一体化发展,贯彻生态文明、集约高效和可持续发展的理念,促进新型城镇化水平和质量的提升,走“产城融合”协调发展的新路子。

4.3. 协调演化地域差异

首先将17地市相关数值带入新型城镇化与产业结构综合发展评价模型,得到新型城镇化、产业结构发展指数;再将17地市新型城镇化与产业结构发展水平的相关数值带入耦合协调度模型计算,得到对17地市二者协调发展的实证评价结果(表6)。

Table 6. Coupled and coordinated calculation results of new urbanization and industrial structure in 17 cities of Shandong Province

表6. 山东省17地市新型城镇化与产业结构耦合协调计算结果

17地市新型城镇化与产业结构耦合协调度不断提高,逐渐由新型城镇化滞后过渡到新型城镇化与产业结构均衡发展(表6),另外17地市耦合协调度标准差基本不变,变异系数由0.11减小到0.07,说明各地市间新型城镇化与产业结构耦合度的绝对差异基本不变,而这种差异的变化速度在减缓(表7)。

Table 7. 17 Attribute Table of Coupling and Coordination Level between New Urbanization and Industrial Structure

表7. 17地市新型城镇化与产业结构耦合协调水平属性表

4.3.1. 综合发展水平差异

总的来看,山东省东部地区新型城镇化与产业结构组成系统的综合发展水平高于西部地区,北部地区高于南部地区。

2000年青岛综合发展水平最高0.43,菏泽综合发展指数水平最低,为0.19,青岛、济南、青岛、枣庄、威海、烟台和淄博综合发展水平高于全省平均水平(0.33),其余地市低于全省平均水平。整体上看,东部地区新型城镇化与产业结构组成系统的综合发展水平高于西部地区,北部地区高于南部地区(图3)。

Figure 3. Radar map of 17 cities in 2000

图3. 2000年17地市发展水平雷达图

2016年青岛综合发展水平最高,为0.77,菏泽综合发展水平最低,为0.50,青岛、威海、东营、济南、淄博、烟台和潍坊综合发展水平高于全省平均水平(0.63),其余地市低于全省平均水平。整体上看,东部地区新型城镇化与产业结构组成系统的综合发展水平高于西部地区,北部地区高于南部地区(图4)。

区域差异的主要原因在于区域资源基础条件、发展历史、区域政策等不同,导致区域发展初期的发展水平差异,在长期极化效应的影响下,区域差距逐渐扩大。

Figure 4. Radar map of 17 cities in 2016

图4. 2016年17地市发展水平雷达图

4.3.2. 耦合协调度差异

2000~2016年,17地市新型城镇化与产业结构耦合协调度不断提高,但其耦合协调度变化区域差异明显。总的来看,山东省东部地区新型城镇化与产业结构协调发展度高于西部地区,北部地区高于南部地区。2000年,济南和青岛新型城镇化与产业结构初级协调,威海、烟台、潍坊、日照、淄博、莱芜、泰安、宁、和枣庄新型城镇化与产业结构的耦合协调等级为勉强协调,东营、滨州、德州、聊城、菏泽和临沂新型城镇化与产业结构濒临失调,从空间分布上看,东部地区新型城镇化与产业结构耦合协调度高于西部地区,北部地区高于南部地区(图5)。

Figure 5. Grade of coordinated development of 17 cities in 2000

图5. 2000年17地市协调发展等级

相较于2000年,2016年17个地市新型城镇化与产业结构耦合协调发展等级演进如下:东营由濒临失调发展为良好协调,滨州、德州、聊城和临沂由濒临失调发展为中级协调,淄博、威海和烟台由勉强协调发展为良好协调,济南和青岛由初级协调升级为良好协调,枣庄、潍坊、济宁、泰安、日照和莱芜由勉强协调发展为中级协调,菏泽由濒临失调发展为初级协调,从空间分布上看,东部地区新型城镇化与产业结构耦合协调度高于西部地区,北部地区高于南部地区(图6)。

造成区域耦合协调度差异的原因是区域新型城镇化与产业结构发展水平不同,受区域资源基础条件和区域政策影响,新型城镇化发展速度和质量不同,产业结构转型升级的方向、速度也有差异,最终造成区域新型城镇化与产业结构耦合协调度的差异性。

Figure 6. Grade of coordinated development of 17 cities in 2016

图6. 2016年17地市协调发展等级

4.3.3. 协调发展速度差异

根据17地市新型城镇化与产业结构耦合协调发展的快慢程度(表6),将其划分为三大类:第一类是“高速增长型”,增长率大于60%,包括滨州、东营和菏泽。滨州和菏泽两市经济欠发达,近些年新型城镇化发展和产业结构升级均较快,两个耦合协调度提升较快;资源型城市东营积极进行产业结构的转型升级,大力发展高效生态经济,新型城镇化质量、产业结构水平都在不断提高,产业结构与新型城镇化耦合发展也相对较快。

第二类是“中速增长型”,增长率高于全省平均水平(47%)低于60%,包括威海、日照、莱芜、泰安、聊城和临沂。威海县域经济发展稳步提高,海洋产业发展速度快,新型城镇化发展质量不断提高,产业结构不断优化,两者耦合协调发展速度稳定;日照、莱芜、泰安、聊城和临沂新型城镇化发展速度较慢,质量不高,产业结构层次较低,近些年努力提高新型城镇化发展速度和促进产业结构升级转型,缩小与发达地区差距,新型城镇化与产业结构耦合协调度。

第三类是“低速增长型”,增长率低于全省平均水平,包括济南、青岛、烟台、淄博、潍坊、德州、枣庄和济宁。济南、青岛和烟台经济发达,新型城镇化与产业结构发展水平较高,相对来说二者的耦合协调度增长率则较低;潍坊和德州中心城区辐射带动作用弱,经济发展质量不高,新型城镇化发展水平较低,阻碍其新型城镇化和产业结构的耦合协调发展;淄博属于传统工业城市、枣庄和济宁属于传统的资源型城市,产业结构转型升级缓慢,制约其产业结构发展水平,进而制约其耦合协调度的发展速度。

4.3.4. 相对发展度

从表4中可以看出,2000~2016年,17地市新型城镇化与产业结构协调发展类型由不平衡过渡到平衡,主要得益于各个地市新型城镇化不断发展,其中山东省半岛城市群经济发展迅速,城乡差距日益缩小,生态环境质量、居民生活质量不断提高;鲁南城镇发展带人口发展速度快,城镇分布由点状向带状转变;济南作为省会城市群经济圈区域核心、青岛作为山东半岛蓝色经济区的核心,充分发挥其辐射带动作用。

5. 结论与建议

新型城镇化与产业结构耦合协调发展对新时期我国国民经济发展具有重要的意义。

评价结果表明,2000~2016山东省新型城镇化和产业结构耦合协调度不断提高,受区域政策影响,呈明显的阶段性差异,另外,新型城镇化与产业结构各要素耦合协调度整体上高于产业结构与新型城镇化各要素耦合协调度;2000~2016年17地市新型城镇化和产业结构组成的系统由不平衡发展过渡到平衡状态,系统的综合发展水平、二者的耦合协调度空间分布均呈“东高西低,北高南低”的特点,耦合协调发展速度区域差异明显。

因此,在山东省新型城镇化、产业结构的发展过程中,要积极响应国家政策,充分发挥政府引导作用,加快产业结构升级转型,促进高新技术、绿色产业发展,以发挥产业结构生态化、高效化和高级化对新型城镇化的发展带动作用,同时加快城乡一体化进程、贯彻生态文明理念、坚持可持续发展,促进新型城镇化水平和质量的提升,落实重点区域带动战略和“一群一带双核六区”的省域新型城镇化总体布局,进一步推进山东省的产城融合,走“产城融合”协调发展的新路子。

NOTES

*通讯作者。