1. 引言

音位(Phoneme)是一个语言系统中能够区分词义的最小的语音单位,然而在语言使用和学习过程中,常常会出现不同音位混淆或合并的情况,例如外地人就很难理解重庆人说的“si元”是“十元”还是“四元”,因为在重庆方言中常把翘舌音发成平舌音,本地人仅通过重音的细微变化来进行区分。这种独特的语言现象就是音位合并(Phonemic Merger),即两个音位在一种语言或方言中发音明显不同,但是在另一种语言或方言中却难以区分或者合并为一个音位。虽然音位合并现象十分普遍,但是其心理机制与生理基础尚不明确,而以汉语方言音位合并现象为对象的心理学研究更是寥寥无几。

语言(language)是一种社会现象,是人类通过高度结构化的声音组合,或通过书写符号、手势等构成的一种符号系统,同时又是一种运用这种符号系统来交流思想的行为。言语(speech)是最早出现的也是最重要的语言表现形式。除言语外,相对较迟出现的书面语言(written language)即文字,以及盲文(Braille)、手语(sign language)等都属于语言的形式。我们一般说的语言,指的是用于交际的所有语言,它包括各种具体语言及这些语言的变体,如汉语是一种具体的语言,而普通话、四川话、广东话等则是它的变体。

从语言习得的角度来看,语言环境塑造了一个人的语言认知模式和能力 [1] [2] 。有研究证明,语言经验对大脑的声音识别能力有重要影响,这种影响甚至从胎儿期就存在了,这也说明人对语言,尤其是母语的学习可能在出生之前就已经开始了 [3] 。长期的母语经验也会影响一个人对外语的学习 [4] ,比如日本人在学习英语时将英语的/l/和/r/两个音位合并为/r/ [5] [6] ,我国四川方言分不清边音和鼻音、平舌音和翘舌音等特点对英语辨别和发音也有影响 [7] 。

“/n/-/l/不分”或称为边音、鼻音不分是复杂多样的汉语方言合并现象中的一种,受长期方言环境的影响,分不清这两个音位通常表现为发边音/l/的时候带有鼻音化的特点,而发鼻音/n/的时候又带有/l/的色彩 [8] ,因此并不能简单地说/n/-/l/不分是合并成了其中某一个音,比较来看,这种“混淆式”的音位合并可能比“合二为一”的情况更为复杂。那么,为什么声学上差异明显的两个语音对于某些地方的人群而言却难以分辨呢?音位合并者与非音位合并者相比,在辨别合并音位时有什么区别?他们的大脑中发生了什么?这些问题都值得研究者去探索,也是本文重点探讨的问题。

通过检索文献发现,早期音位合并相关研究主要集中在社会语言学领域,心理学领域的研究也多止步于行为学层面,且研究结果存在较大争议。Conrey,Potts和Niedzielski (2005)最早采用电生理技术研究跨方言音位合并现象,他们根据是否能分清英语中/I/、/E/两个音位将被试分为音位合并方言者(Merged Speakers)和非音位合并方言者(Unmerged Speakers)两组,比较两组被试在辨别任务中的行为表现和脑电反应 [9] 。研究结果显示,相比于非合并方言者,合并方言者行为反应的正确率更低且在LPC成分上波幅相对更弱,但是在失匹配负波(the mismatch negativity, MMN)和语义相关成分N400上没有发现显著差异。这说明两组被试在行为反应上的差异可能与有意识参与的语音决策过程相关。而在此研究之前,一些以美国方言中/I/-/E/合并为研究对象的行为学实验却没有发现跨方言被试间的差异 [10] [11] 。

Conrey et al. (2005)的研究具有开创性的意义,不论是实验方法还是技术上都对后来的研究有很大启发性。但是仍存在一些不足之处:第一个问题是其划分两组被试的标准只是让被试朗读含有合并音位的文字材料,由主试判断进行分组,这样的分组方式主观性太强,对被试的分辨能力并没有量化的评判。第二个问题是其实验设计的是跨通道一致性判断任务,这是诱发N400这一晚成分的经典范式,但是却不是诱发早期语音辨别成分—失匹配负波(MMN)的合适范式。而新近的研究采取了诱发MMN的经典范式——怪球(Oddball)范式来研究/e/-/ε/合并对法国人早期语音加工的影响,结果发现法国南部方言者与北部方言者不仅在行为反应上有显著差异,还在/e/和/ε/音位的早期加工方式上在存在差异 [12] [13] 。MMN是听觉事件相关电位的重要成分,是由环境中的声音或语音的变化引起的一个负波成分,其峰潜伏期一般是刺激后100 ms~250 ms,反映听觉早期的差异自动检测机制的激活 [14] 。有趣的是,即使被试的注意力不在声音刺激上,只要能够感知到差异,依旧可以有MMN反应。由此可见,MMN在探测被试在听觉加工早期的语音分辨能力上具有独特优势。

失匹配负波(MMN)是听觉时间相关电位的重要成分,是由环境中声音的变化引起的一个反应,它是一个大脑前额以及中央分布的负波成分。Naatanen于1993年发现了MMN成分,如果被试能够区分一对差异很小的spectrotemporal刺激时,ERP的结果就会有MMN反应,而那些不能区分差异的被试就无MMN反应 [15] 。更有趣的是,当被试经过训练,原本那些不能区分的被试能够区分差异时,在脑电上就有了MMN成分波。

从19世纪60年代,Broca报告失语症研究开始,人们就认为左半球是语言优势半球,但是随着近些年来,认知神经科学的出现和发展,促进了语言神经机制研究的发展。目前研究不仅深入研究了左半球语言功能的分布、作用和性质,而且丰富了右半球在语言中的作用,除此之外,先进的脑功能成像技术可以对人类不同语言之间脑机制的共性和个性进行广泛探索。这一领域最新也是最振奋人心的成果是2016年4月28日《Nature》杂志的封面文章,伯克利大学的科学家利用功能性核磁共振(fMRI)技术“画”出了大脑词汇地图,并驳斥了过去一直以为的“左脑负责语义”的认知 [16] 。这让我们对心理语言学的发展有了更多的关注和期待,也希望这一领域能有更多的有分量的研究。

目前,国内外关于“音位合并”现象的研究各有侧重,但在2009年之前基本是行为学层面的研究,没有脑电指标,近年来国外陆续有一些和ERP和fMRI结合的研究,但是国内涉及汉语“音位合并”研究基本停留在纯语言学的探索,关于这一现象的机制尚不明朗。本研究结合了行为学实验和ERP技术,属于对神经过程的探索性研究,而关于实验结果主要提出两点假设:1) 行为学和脑电结果具有一致性,即MMN更显著的被试的行为学测试的正确率更高;2) 非合并组的MMN幅度大于合并组。

2. 研究方法

2.1. 被试的选择及分组

本实验中一共有38名在校大学生或研究生参加,其中大部分为西南大学的学生(中国人)。遵循自愿,安全的原则,被试在实验前都要签订一份实验知情书。实验前,要对实验中用到的仪器,实验方法,以及实验目的进行简短的介绍。被试如果不愿参加,或者中途不适,都会停止实验。

本实验通过网上招募的方式招募志愿者,并且对被试有基本要求,正常听力,无语言和精神病史。参加实验前,主试询问被试的基本信息如年龄,籍贯,所处地区方言特征,是否受过普通话训练等,并在交谈中判断被试是否能区分/N/和/L/。同时还有一个重要要求就是被试必须右利手,通过Edinburgh准则进行判断。但被试是属于Merger组还是Unmerger组主要由行为学实验结果决定,主试的主观判断作为重要参考记录在册。实验结束后被试可以得到50元的报酬。

2.2. 实验材料

本实验的材料主要为声音刺激,单一刺激组只有两种读音,使用汉语读音nà和là做声音刺激。多种刺激组使用汉语中常见的20个汉字读音做声音刺激,由10个相同韵母和声调分别与声母/n/和/l/组合成10对读音,例如农(nóng)和龙(lóng),包括单一刺激组呈现的nà和là。这20个汉字读音材料来自中国社科院语料库的同一个人的声音,找到相应的原始声音之后进行调整。原始声音通过Adobe audition 3.0和Praat 5.0调整声音材料的时长和能量,尽量使同组声音除第一个音位外,其他的部分声学属性相近。

2.3. MMN实验程序

采用经典的被动oddball范式诱发MMN,刺激序列由随机呈现的两种声音组成,出现概率大的刺激称为标准刺激(Standard Stimuli),相当于实验的背景;而概率小或偶然出现的刺激则称为偏差刺激(Deviant Stimuli),并且这两种刺激的物理属性差异很小,而MMN是由偶然出现的偏差刺激诱发的,偏差刺激可以是一个也可以是多个 [15] 。本实验由2个block组成,分别命名为NL和NL-reverse,NL以/niú/为标准刺激,/liú/为偏差刺激;NL-reverse以/liú/为标准刺激,/niú/为偏差刺激。每个block包含600个刺激,其中标准刺激出现的概率是87.5%,偏差刺激出现的概率是12.5%,偏差刺激呈现顺序伪随机,每两个偏差刺激之间至少出现三个标准刺激。刺激的SOA为5000 ms。两个block呈现的顺序在被试间平衡,中间休息5到10分钟并调整耳机位置。实验程序的设计和实施由E-prime 2.0软件实现。

实验过程中被试坐在安静独立的隔音室中,观看一部的无声电影,同时会佩戴耳机(SENNHEISER HD25)接收实验刺激。对被试的要求是保持情绪稳定,忽略耳机里的声音并专注看电影。被试坐在实验室的隔音室内一个很舒适的靠背椅上,要求被试在实验时开始后保持一个舒适的姿势,尽量不要动头部和频繁眨眼。脑电室中有专门的空调,防止被试在实验过程中出汗。实验之前,让被试在准备的离线视频中挑选一部自己没看过的电影,主试挑选的电影都是情节轻松,但很吸引人的电影。比如说《头脑特工队》《超能陆战队》这类动画片,故事很有吸引力,但是无太大的情绪波动。不采用恐怖片、动作片,因为此类电影会使被试产生很强的情绪起伏,从而影响脑电记录的真实性。

2.3.1. 单一刺激组

单一刺激组有两个block,即N-L组和N-L-reverse组。N-L组是在给予母语刺激下,使用汉语声音刺激nà和là作为声音刺激,nà作为标准刺激反复出现,出现概率是90%,là作为偏差刺激小概率出现,出现的概率是10%,刺激随机呈现。N-L-reverse组则是将là作为标准刺激,出现概率是90%,nà作为偏差刺激,出现的概率是10%,刺激随机呈现。同时分别记录来自非音位合并地区的被试和音位合并地区的被试的MMN反应,观察两组被试是否诱导出MMN,且在MMN幅度上是否存在差异。

2.3.2. 多样刺激组

多样刺激组也包括两个block,Multi-N-L组和Multi-N-L-reverse组。Multi-N-L组是在给予母语刺激下,使用汉语中常见的20个汉字读音做声音刺激,由10个相同韵母和声调的组合分别与声母/n/和/l/组合成20个读音,例如nóng和lóng,包括单一刺激组呈现的nà和là。其中10个声音是标准刺激,出现的概率是90%,其余10个是偏差刺激,出现的概率是10%,所有刺激均随机呈现。Multi-N-L-reverse组的刺激与Multi-N-L组相同,但是标准刺激和偏差刺激恰好相反,标准和偏差的出现概率仍是90%和10%,刺激随机呈现,刺激的分布见表1。同时分别记录来自非音位合并地区的被试和音位合并地区的被试的 MMN反应,观察两组被试是否诱发出MMN,以及MMN幅度上是否存在差异。

Table 1. Experimental design of oddball paradigm

表1. Oddball实验设计

注:*代表与声母/n/或/l/组合的多个韵母

2.4. 数据分析

实验仪器为Neuroscan 4.3脑电记录和分析系统,选用64导放大器和银/氯化银电极帽记录脑电,导联方法采用国际10-20标准系统。以鼻尖为参考电极,同时记录左、右乳突脑电,垂直眼电(VEOG)置于左眼上下眼眶,水平眼电(HEOG)分别置于左右眼外侧,每个电极的电阻均小于5 KΩ。滤波带通为0.05 Hz~100 Hz,采样频率为1000 Hz/导。数据离线分析时滤波带通为0.05 Hz~30 Hz,取刺激前100 ms到刺激后600 ms为分析时程(epoch)。自动矫正伪迹,波幅大于 ± 75 μV的记录也被视为伪迹自动剔除。最后把标准刺激和偏差刺激诱发的脑电数据分别进行叠加处理。选择FCz电极作为代表电极,使用其记录的ERP波形用于统计分析。

然后,对每个被试标准刺激ERP和偏差刺激ERP进行叠加平均。最后,将偏差刺激ERP减去标准刺激ERP,得到差异波MMN并进行比较。根据行为实验的分组结果,将音位合并组和非音位合并组的MMN波形进行组内叠加并进行比较。

2.5. 行为学实验

行为学实验结果作为判断被试是否能区分/n/、/l/的标准,实验刺激与MMN实验程序相同,分为两组测试,每组127个刺激,其中一组为单一刺激,nà和là,每播放一个声音,需要被试判断声母是/n/还是/l/并做出按键反应,记录正确率和反应时。另外一组是多样刺激,20个读音随机呈现,被试判断声母是/n/还是/l/并做出按键反应,记录正确率和反应时。

行为学程序是在MMN实验之后进行的,这样做的目的是防止一些聪明的被试通过行为学去猜测实验的目的,从而在脑电记录时刻意的去听实验的声音刺激,从而影响实验结果的真实性。做行为学的另一个目的是证实Merger组和Unmerger组的被试确实在区分这两个音位上存在着辨别能力上的差别。

行为学实验的结果的正确率以90%为标准,两组测试皆高于90%则可以认定为Unmerger组,两组皆低于90%则可认为是Merger组,如果出现一个高一个低,则根据实际情况决定是重复行为学测试或者剔除被试数据。在被试中也存在生活在Merger方言区但是行为学成绩达到Unmerger标准的,比如有一位重庆的被试,从小接受的都是普通话训练且是师范生。普通话达到二甲水平,故只能剔除该被试的数据。还有一位被试来自河北承德,实验前他报告承德方言和普通话是一样的,然而在行为学实验中他的正确率只有60%,重复测试之后仍然无法达到90%的标准。据被试解释,之所以无法分清,是因为在河北衡水上高中,受到衡水方言的影响。虽然这个现象很有意思,但是仍然要剔除该被试的数据。

3. 实验结果

3.1. ERP实验结果

3.1.1. 单一刺激组

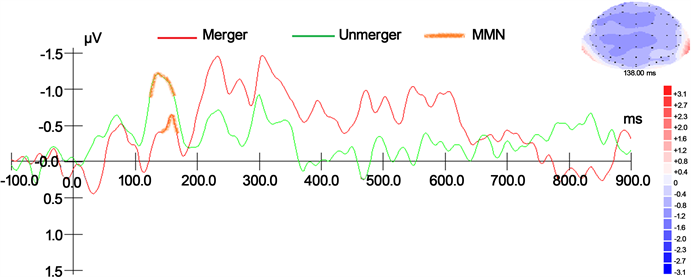

如图1所示,图中显示的是给予单一刺激(NL和NLR两组)时,Unmerger组和Merger组的ERP平均差异波。单个被试的偏差刺激ERP减去标准刺激ERP得到单个被试的MMN差异波。图中是分别Unmerger组和Merger组各13名被试的平均值,两组被试都有明显的MMN反应。在刺激后的100到200 ms之间,可以看到Unmerger组有明显的波形负向偏转,136 ms达到最高峰。这个负向偏移的成分波就是MMN,在FCz电极上的幅度最大。Unmerger组被试的MMN在FCz 电极平均幅度为−1.453 µV,Merger组被试在FCz电极的MMN平均幅度为−0.655 µV。从MMN的波形上看,Unmerger组被试的MMN反应要比Merger组大(−1.839 ± 0.94 vs. −0.895 ± 0.77 µV, n = 26, p < 0.05)。在单一刺激组,200 ms之后Merger组的幅度总是大于Unmerger组,尤其是N400的成分,与语义理解有关,值得进一步研究,但不作为本研究的指标。

Figure 1. MMN oscillogram induced by single-stimulus

图1. 单一刺激诱发的MMN波形图

3.1.2. 多样刺激组

图2所示是在多样刺激(MNL和MNLR组)下,两组被试的平均MMN差异波。图中是分别Unmerger 组和Merger组各13名被试ERP的平均值。同样,MMN均在FCz电极上的幅度最大,两组潜伏期大致相同,约为204 ms。Unmerger组被试的MMN在FCz电极平均幅度为−0.663 µV,Merger组的FCz电极MMN平均幅度为−0.164 µV。从波形上看,Unmerger组被试的MMN反应要比Merger组大(−1.370 ± 0.76 vs. −0.433 ± 0.93 µV, n= 26, p < 0.05)。

Figure 2. MMN oscillogram induced by multi-stimulus

图2. 多样刺激诱发的MMN波形图

3.1.3. 统计分析

单个被试的MMN幅度值,是由单个被试的MMN幅度峰值的前后20 ms的时间窗的平均值计算得到。因为FCz电极处MMN幅度值最大,所以取FCz电极的MMN进行统计比较。

本实验中使用SPSS 19.0统计软件对数据分析,将刺激情况(单一刺激vs.多样刺激)作为组内变量,将被试分组(Merger组vs. Unmerger组)作为组间变量进行方差分析分析。统计结果显示,被试分组达到统计学差异显著性(F(1, 24) = 18.390, p < 0.001)。被试分组和刺激情况无明显的交互作用(F(1, 24) = 0.356, p > 0.05),同时刺激情况间无统计学显著性(F(1, 24) = 0.066, p < 0.799)。所以,MMN结果显示不管是使用单一刺激还是多样刺激,Unmerger组被试的MMN幅度显著大于Merger组。

3.2. 行为学结果

在行为学实验阶段主要记录被试的反应时和正确率,正确率是被试分组的重要指标,Merger组均低于90%,Unmerger组则都高于90%,利用E-Prime 2.0软件计算被试行为学实验的正确率,两组被试的正确率比较见图3。

Figure 3. The accuracy of behavioral test

图3. 行为学测试正确率统计图

将被试的反应时数据从E-Prime导入SPSS19.0软件并进行比较分析,结果发现Unmerger组被试的正确率显著高于Merger组被试(F(1, 24) = 57.744, p < 0.001))。然后将刺激情况(单一刺激vs.多样刺激)作为组内变量,将被试分组(Merger组vs. Unmerger组)作为组间变量,对数据进行方差分析。统计结果显示,在单一刺激条件下,被试分组达到统计学显著差异(F(1, 24) = 4.451, p< 0.05),而多样刺激下则差异不显著(见表2);Merger组被试单一刺激反应时显著长于多样刺激(F(1 ,24) = 6.228, p < 0.05),而Unmerger组两种刺激条件下反应时差异不显著。

Table 2. ANOVA of reaction time in different stimulus

表2. 两种刺激情况下反应时方差分析

注:*p < 0.05

4. 讨论

本研究使用ERP技术和行为学相结合的实验方法,比较了来自方言中音位/n/、/l/合并地区的和非合并地区的两组被试的脑电MMN反应和行为学结果。早在1900年,Lang等人就研究了MMN用作反映行为学上区分正确率的指标 [17] 。他们让被试区分两个连续的纯音的频率,结果发现即使被试是在看书忽略听觉刺激下,行为学正确率与MMN的幅度都有明显的相关性。后续的相关研究也证明了行为学与MMN的相关性。而本研究的结果与前人基本相同,行为学数据与脑电数据具有一致性,即行为学成绩越高的被试脑电结果也越好。

在本实验中,主试给予了每位被试同样的含有音位/n/和/l/的单一刺激(nà和là)和多样刺激,同时记录脑电,脑电实验结束后进行行为学测试。总的结果显示是来自非音位合并地区的被试(Unmerger)的MMN幅度要比来自合并地区被试(Merger)大,且统计学上有显著性差异。同时在行为学结果上也存在显著的差异。来自非合并地区的被试不仅正确率显著高于来自合并地区的被试,在单一刺激组的反应时也显著短于合组。

从脑电结果的图1和图2显示,Unmerger的MMN幅度显著大于Merger这说明在分辨//n/和l/这两个音位的时候,Unmerger组的被试总体更容易分辨两种读音的不同,或者说对于Unmerger组的被试而言,/n/和/l/是两个不同的音位,所以对二者的不同很敏感,而对于Merger组的被试来说,长期的方言环境的影响,使他们将/n/和/l/合并为一个读音,难以分辨,所以MMN很小。虽然Merger和Unmerger的MMN的潜伏期相近,但是Unmerger的潜伏期总是要小于Merger组的,这也是对两个音位差别的敏感度的一种反映,Merger组被试对两个音位的差别敏感度相比于Unmerger组要差。这一结果与2012年何康的脑电实验结果相符合 [18] 。

从行为学结果可以看到,Unmerger组被试的正确率显著高于Merger组。在单一刺激组的反应时上,Merger组的的反应时显著长于于Unmerger组,这说明当只需要判断nà和là这两个读音时,对Unmerger组来说只是简单的判断,不需要付出太多的意志努力,然而对Merger组来说,两个容易混淆的读音反复出现并在短时间内做出判断,对他们来说是有一定难度的,这一结果也可以从行为学上证明音位合并现象的存在,其实被试在日常生活中也可以自我觉察到这一现象,尤其是在非注意状态下尤其难以判断。

而比较被试组内的反应时可以看到,Merger组被试在判断单一刺激时,反应时显著长于判断多样刺激,而Unmeger组被试对两种刺激的判断反应时是单一刺激略长于多样刺激但是都低于Merger组,这也能说明在判断/n/和/l/这两个不同音位时,单一的重复的难度大于对多样刺激的判断,但是这种难度的差别对非合并组来说非常小,对Merger组却是显著的差异。

对Unmerger组被试来说,单一刺激和多样刺激难度基本一致,且都很容易作出判断。而对Merger组的被试来说,多样刺激的判断可能比单一刺激更简单,这一点可以从反应时上直观的体现出来。同时也能从脑电结果上反映,从图1可以看出,200 ms~600 ms的波形图基本是Merger的幅度大于Unmerger,这说明Merger组的被试在相同阶段,付出了更多的认知资源。尤其在与语义理解有关的N400成分上,二者区别较大,或许在判断对Merger来说难度较大的单一刺激时,被试倾向于利用语义的区别来分辨两个音位,而不是单纯依赖声学差异,因为要分辨两个已经合并的音位较为困难,所以被试采取了语义理解的记忆策略,但是本研究暂时未进行进一步的探究。

MMN在言语的研究当中一个重要的发现就是揭示了语言特异性的言语声音的记忆痕迹。相关研究结果表明,语言理解的重要条件就是一系列的语言特异性的音位痕迹(phoneme traces)的涉及,而音位又是构成音节和单词的重要成分 [19] 。而母语的Speech-Sound traces的系统的由发育早期的语言经历所决定,然后在中枢听觉系统提供在认知的模型或者模板,用以对于语言感知 [20] 。因此,当一个熟悉的语言的声音给予,就能激活相应的phonetic trace,接着再激活MMN所反映的差异自动检测机制。而差异检测机制对于言语和非言语都采用相同的激活。所以言语刺激的加工就有言语特异性的反应和非言语特异性的反应。

MMN反映的是听觉早期注意前的差异自动检测机制,目前公认的其产生机制为反复的标准刺激使大脑内形成了一个“表示”,当一个新的刺激出现时,脑内的差异自动检测将对新的不同刺激和“表示”进行对比,反映在ERP上就是负向的一个偏转。将MMN用于一系列的语言学的研究,MMN关于语言单位的激活有一个幅度增强,这是由于语言特异的记忆痕迹的激活。在实验中,两组被试所接受得刺激相同,却诱发了不同的结果。这种MMN的差异可能是Unmerger大脑中特异的记忆痕迹的激活。因为在音位/n/、/l/合并地区,不存在/n/这种音位。所以说,这种记忆痕迹是方言特异性的,而这种方言特异性的记忆痕迹的形成发生在发育的早期 [21] 。

但是,在日常的生活中,音位合并的人群还是几乎天天可以接触到已合并的音位,例如,通过媒体,比如说电视、广播等。而且,本实验中的/n/、/l/合并被试至少在普通话环境中度过了几年的时间,而且他们都知道存在/n/这个音位。参与本实验的被试为在校大学生,这一群体的特殊性在于不能长期处在一个单纯的方言环境中,一部分被试的师范背景也有可能会干扰实验结果。通过与被试交谈,研究者发现音位合并组的被试对/n/、/l/不分的最大困扰来来自于在说话的过程中很难正确读出。而在听觉方面,辨认自己的发音比辨认他人的更难。而一些音位合并的被试,比如四川人,在长期生活在北方不合并地区时,分辨能力会有所提高,或能够有意识矫正发音。这让笔者思考,或许适当的训练可以让合并者重新获得分辨/n/和/l/的能力,但这一结果或许与被试语言发展关键期有关。

总的来说,来自音位合并方言区的被试由于长期的语言环境和方言训练等影响,大脑中缺少特异的记忆痕迹来分辨/n/和/l/这两个读音。可以简单理解为失去了分辨两个不同读音的能力。但是关于这一结论还需要进一步研究,因为从脑电上看个别来自合并区被试的MMN也较为标准,这表示一部分来自合并区的人并没有完全失去分辨的能力或者可以通过训练重新获得分辨/n/和/l/的能力。这一设想或许可以延伸本实验为纵向研究,更深入探索音位合并现象。

5. 结论

本实验的行为学和脑电结果具有一致性,符合假设1,且Merger组的MMN幅度小于Unmerger组的MMN的幅度,符合假设2,这也说明发生音位合并现象是由于缺少特异的记忆痕迹(memory trace)在大脑听觉的早期加工阶段的激活,这种记忆痕迹是方言特异性的。人生来就具有分辨两种不同声音的能力,然而在方言的语言环境的影响下,我们慢慢失去了对一些方言不敏感音位的能力,这对人类语言学习,尤其是儿童学习母语的有重要影响。

6. 不足与展望

本实验时间略长,正式实验时间大约为2小时,当实验时间过长,被试或许会感到疲惫,或者是对电影不感兴趣的被试可能会走神,疲劳效应和注意力分散对脑电数据的结果有一定影响,但相比于主动判断实验,本实验的被试的疲劳程度应该是适中的,而且由于出汗和注意力分散等原因造成的脑电噪音在后期数据处理阶段基本可以处理掉,所以对结果的影响是可控的。除此之外,一些被试出于好奇会猜测实验目的,且不按照主试的指导语进行实验,而是努力去分辨读音的不同,这也会对实验数据产生干扰,此类被试若在数据中显现出来即予以剔除。

实验中也出现了许多有趣的现象,丰富了主试的研究过程,比如有被试报告自己听觉上可以分辨/n/和/l/,却说不出来;也有说得清却听不出来;还有被试报告自己说的时候分不清,但是听别人说就可以等等,被试在生活中的发现对研究者来说既是规范实验标准的重要参考,也是延伸本研究的重要依据。然而这一发现也说明本实验被试分组也许并没有达到理想要求,就理想状态而言,所谓音位合并组应该是完全处在一个方言环境之中,无法说出标准普通话的人群,但是本实验被试都是在校大学生,语言环境基本是方言和普通话混杂,而且多少都受过普通话训练,尤其一些Merger组的被试是师范生,普通话基本可以达到二乙水平,这是对实验结果有一定的干扰。但是囿于现有条件,很难找到合适的“纯”合并者作为实验室实验的对象,此不足研究者希望能在之后的研究中加以改善。