1. 引言

手机依赖(Mobile Phone Dependence, MPD),又名手机依赖综合征、手机成瘾。指的是个体因使用手机而导致的个体行为失控,不能自制,生理和心理功能受损的痴迷状态(师建国,2009;周喜华,2010)。有研究者认为,手机依赖是指由于某种原因过度地滥用手机而导致手机使用者出现生理或心理上的不适应的一种病症(韩登亮,齐志斐,2005)。屠斌斌、章俊龙等人把它定义由重复地使用手机所导致的一种慢性或周期性的着迷状态,并产生强烈的、持续的需求感和依赖感的心理和行为,包括手机关系成瘾、手机娱乐成瘾、手机信息搜集成瘾三种类型(屠斌斌,章俊龙,姜伊素,2010)。王小运认为,由于对手机的过度使用而产生的依赖,伴随着这种依赖个体会出现强烈的心理体验(感觉时刻不能离开手机等)和某些行为的不适(幻听手机铃声、过量发送信息等) (王小运,伍安春,2012)。也有一些研究虽未直接探究手机依赖的相关因素,但从更高概念层次的网络成瘾进行了科学研究(Bahrainian, Alizadeh, Raeisoon, Gorji, & Khazaee, 2014; Griffiths, 2000)。信息技术的迅速发展与手机的普及推动了社会社交方式的变化和经济的转型,大学生作为接触新兴事物的主要群体,具有高手机使用频率、高手机普遍率等典型特征。在这种高频率使用的背后,我们可以看到手机带给我们的积极作用,比如便捷的信息沟通方式和更广泛的社交网络,另一方面,过度使用手机也会影响大学生的身心健康(谢书铭,颜美艳,2009)。但在当今社会中,同样是使用手机,有些人极其容易对手机产生依赖而不能自拔,有些人对手机有一定的依赖但能够通过自身的意志努力来控制自己玩手机的时间,而另一些人,只是将手机作为自身获取信息的一种工具,并不会沉迷其中。这些手机依赖程度的个体差异产生的原因值得探究,探明手机依赖的影响因素对我们了解并改善手机依赖有重要作用。

依恋,是始于婴儿时期的一种个体间为互相给予支持和帮助而建立起来的关系,它对于个体的社会性发展非常重要,也同时是儿童期最重要的开端和社会关系之一。在精神分析学派的观点中,依恋失调是网络成瘾的原因之一(谢晶,方平,张厚粲,姜媛,2011)。从发展心理学方面来说,个体有获得亲密关系的需要来保证个体的生存,而依恋的对象从幼时的母亲到恋人、同伴等的发展也说明了依恋是个体的发展和社会化的进程中的重要因素。当今大学生大多为独生子女,离开了家来到学校独自生活,加之若性格内向,极容易滋生孤独和焦虑的情绪。有研究表明内向和焦虑倾向者倾向于将手机作为与他人沟通联系的主要方式(Billieux et al., 2014; Reid & Reid, 2007),而冲动和自我控制的缺乏也会驱使个体不断与外界保持联系(Jeong, Kim, Yum, & Hwang, 2016)。

社会支持,通常是指来自于个体周围亲密客体,如父母、亲戚或朋友等群体在个体遇到突如其来的事情时。给予个体精神上或者物质上的帮助和支持的一种系统(刘鹏,2014),且该支持可以从其他人接收或者在个体需要时就可以得到帮助(Thoits, 2010)。社会支持作为一个复杂的系统,不仅含有主观支持、也包括着客观支持和对支持的利用度这两个方面。主观支持指的是个体对于自己受到的支持的体验,以及个体感觉到自己被支持、被鼓励和帮助的情感体验和满意程度;客观支持指的是个体身边的人,如父母亲朋给予的帮助和支持;而对支持的利用度则是指个体对自己得到的社会支持的使用度(叶悦妹,戴晓阳,2008)。低支持利用度的个体即使收到了来自别人的帮助也可能不会接受。有研究证明社会支持作为一种重要的社会资源能够减少个体焦虑现象,且足够强大的社会支持有利于预防手机依赖现象(姜永志,白晓丽,2014;Liu & Cai, 2015; 王月琴,张宇,2015)。

目前国内对手机依赖与依恋、社会支持方面的研究仍然不多,且对于手机依赖的研究一般从个人特质与社会因素两方面进行(洪艳萍,肖小琴,2013;黄海,余莉,郭诗卉,2013;李同归,李楠欣,李敏,2006;王相英,2012;王小辉,2011),且大多只从单一的视角进行探索。如已经有研究证明,依恋类型与手机依赖倾向有密切的关系。国内学者对网络成瘾与成人依恋的研究表明,依恋类型对网络成瘾有明显影响。有文献表明,不安全型依恋的青少年学生手机依赖倾向更高,依恋的焦虑维度对手机依赖倾向具有显著预测作用(葛续华,祝卓宏,2014)。同时亦有研究表明,社会支持与手机依赖负相关,且对手机依赖有显著的预测作用(刘鹏,2014;韦耀阳,2012)。但将其三种因素结合起来,并以大学生为研究对象进行分析的研究却几乎没有。

因此本研究欲以大学生为研究对象,拟探究依恋类型,社会支持对大学生手机依赖的影响,同时探讨依恋类型相关维度对手机依赖的预测作用。研究目的有三个:1) 探究当今大学生手机依赖的总体特征,如年级差异,性别差异等。2) 探究大学生依恋类型对手机依赖现象的影响,及依恋类型是否可以预测大学生手机依赖现象。3) 探究社会支持对大学生手机依赖现象的影响。

2. 研究方法

2.1. 被试

随机抽选出来的河南高校的418名在校大学生。共分发问卷480分,回收464份,有效问卷418份。其中男生156人,占37.3%;女生262人,占总被试的62.7%。

2.2. 工具

手机成瘾倾向调查问卷(MPATS):该问卷包括戒断性、突显性、心境改变、社交抚慰4个维度。戒断性是指当个体使用手机时生理或心理上产生的消极反应,突显性是指个体对手机的使用是否占据了个体思维和行为活动的中心,社交抚慰是指手机在个体人际交往中的作用,心境改变是指手机造成的个体情绪欺负变化。被试需对每个项目从1到5进行评分,1代表非常不符合,5代表非常符合,得分越高表明手机依赖倾向越高,该量表总共为16题,总分达到48分即被界定为高手机依赖倾向者,且该量表具有良好的信效度,总量表的内部一致性信度为0.83,各个因素的内部一致性信度在0.55~0.80之间,重测信度为0.91 (熊婕,周宗奎,陈武,游志麒,翟紫艳,2012)。

社会支持评定量表:本研究采用了肖水源编制的《社会支持评定量表》,该量表具有良好信效度,有客观支持、主观支持和对社会支持的利用度这三个维度,共10题。该量表的重测信度为0.92,内部一致性系数为0.68。因我们以大学生群体为研究对象,所以将题目中的“同事”改为“同学”;“配偶”改为“恋人”,去掉“儿女”项目的考查(叶悦妹,戴晓阳,2008)。

成人亲密关系经历量表(ECR):共有36个题目,为7级评分(从非常不赞成到非常赞成),共分为两个维度,即焦虑分量表和回避分量表(李同归,加藤和生,2006)。ECR中文版在回避维度上的Cronbachα系数分别为0.82和焦虑维度上的Cronbach α系数为0.77,重测信度分别在0.72和0.71 (朱天慧,2012)。

2.3. 数据处理

应用SPSS进行描述性统计分析,方差分析,Pearson相关分析及多元回归分析。

3. 实验结果

3.1. 大学生手机依赖的总体特征

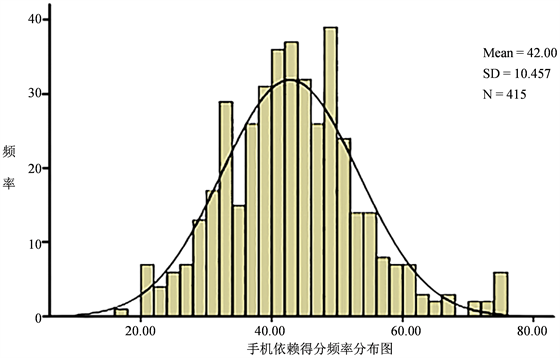

手机依赖问卷得分以48分为分界点,48分以上为高手机依赖倾向者。手机依赖问卷得分整体呈正态分布。

Figure 1. Frequency distribution of college students’ mobile phone dependence

图1. 大学生手机依赖频率分布

结果如图1所示,大部分数据集中在两个标准差之内。在本次的418名被试中,48分以上的被试,即高成瘾倾向者共131名,约为被试总数的31.3%,非高成瘾倾向者为287名,约为被试总数的68.7%。

Table 1. Differences in college students’ mobile phone dependence in grade

表1. 大学生手机依赖在年级上的差异

其中*代表p < 0.05。

将手机成瘾倾向调查问卷总得分及其因子分分别进行年级间的方差分析,如表1所示,手机依赖总分在年级间的差异显著(F = 6.78, p < 0.05),表现在大四学生的手机依赖得分显著高于大一大二大三学生。在因子得分上,如上表所示,除社交抚慰外,突显性、戒断性和心境改变在年级间也均有显著差异,且大四学生的各因子得分均显著高于其他三个年级(p > 0.05)。

Table 2. Gender differences in college students’ mobile phone dependence

表2. 大学生手机依赖在性别上的差异

通过独立样本T检验可知(见表2),大学生手机依赖总分及其各因子得分在性别上无差异显著(p > 0.05)。

Table 3. Differences in the marital status of college students’ mobile phone dependence

表3. 大学生手机依赖在父母婚姻状况上的差异

通过对被试父母婚姻状况的方差分析可知,父母不同的婚姻状况的大学生在手机依赖问卷的得分在0.05的水平上差异不显著(p > 0.05,见表3)。

Table 4. Differences in college students’ mobile phone dependence in whether they have a love experience

表4. 大学生手机依赖在是否有恋爱经历上的差异

通过对具有不同恋爱经历和手机依赖得分进行独立样本T检验,发现无论是否有恋爱经历,被试的手机依赖问卷总分及其各因子均无显著差异(p > 0.05,见表4)。

3.2. 大学生手机依赖在依恋类型上的差异检验

经过分析,在本次研究中安全型共63人,为总个体的15.1%,惧怕型被试共223人,为总个体的53.5%,专注型被试共43人,为总个体的10.3%,冷漠型被试共89人,占为总个体的21.3%。

通过不同类型的被试与手机依赖总分及其各因子分做方差分析结果如表5所示,依恋类型主效应显著(p < 0.05)。进一步简单分析可得,惧怕型和专注型依恋个体的手机依赖问卷的得分及其各因子分显著高于安全型和冷漠型(p < 0.05),惧怕型和专注型依恋之间无显著的差异(p > 0.05)。

Table 5. Differences in the type of attachment of mobile phone dependence

表5. 手机依赖得分在依恋类型上的差异

其中*代表p < 0.05。

3.3. 大学生手机依赖在社会支持上的差异检验

将所有被试按照从高分到低分的顺序排列,通过抽取手机依赖得分的高分组(27%)和低分组(27%)与社会支持总分及其各因子做独立样本t检验,结果如表6所示。而高分组和低分组在客观支持的得分上有显著差异(p < 0.05),在其他三个方面并未表现出差异。

3.4. 大学生依恋类型、社会支持与手机依赖的相关分析

将依恋及其各维度、社会支持及其各维度与手机依赖及各因子做相关分析,结果如表7的相关矩阵所示。焦虑分量表与手机依赖得分在0.01的水平上显著正相关(p < 0.01),回避分量表的得分与手机依赖得分在0.05的水平上显著正相关(p < 0.05)。

对社会支持总分及各维度上来说,社会支持总分与社交抚慰维度有显著负相关(p < 0.05),同样,主观支持对戒断性维度有显著相关(p < 0.05),对支持的利用度与手机依赖得分具有显著的负相关(p < 0.05),而客观支持与手机依赖及其各因子得分有显著的负相关(p < 0.05)。

Table 6. Differences in mobile support scores in social support

表6. 手机依赖得分在社会支持上的差异

其中*代表p < 0.05。

Table 7. Related matrix of college students’ attachment type, social support, and mobile phone dependence

表7. 大学生依恋类型、社会支持以及手机依赖的相关矩阵

注:S:社会支持总分,S1:主观支持,S2:客观支持,S3:对支持的利用度,J:焦虑分量表,H:回避分量表,MP:手机依赖总分,MP1:突显性,MP2:戒断性,MP3:心境改变,MP4:社交抚慰。其中*代表p < 0.05;**代表p < 0.01。

3.5. 大学生依恋类型对手机依赖的回归分析

为了探究依恋及各维度或者社会支持各维度是否能对手机依赖起到预测作用,根据上面所做的相关分析研究结果,将依恋的2个维度、社会支持的3个维度为自变量,手机依赖倾向各因子为因变量进行多元逐步回归分析,结果如表8所示。

4. 讨论

4.1. 大学生手机依赖的总体特征

本研究结果表明,不同年级间手机依赖总分、突显性、戒断性和心境改变得分均有显著差异,差异体现在大四学生的得分均显著高于其他三个年级,而在社交抚慰因子得分上,年级间并无显著差异。其原因可能因为调查取样时间处于考研后学生复试找工作的关键期,容易滋生焦虑情绪,加之需要频繁联系各类事务时更多地依赖与手机,这一解释似乎也可以从社交抚慰因子得分结果上得到侧面契合,该数据表明大四学生对手机依赖的显著增高并不是出于其人际交往需求的增多,可能只是因为联络学校和用人单位需求增多加之毕业季的焦虑情绪引起的。因而大四学生的手机依赖总分、突显性、戒断性和心境改变得分显著高于其他年级是可以被解释的。但此结果与前人研究并不完全一致,有研究发现大学生的手机依赖现象在大三年级最为显著(刘鹏,2014),也有研究表明手机依赖行为并不会受到年级的影响(孙玲,汤效禹,2011)。由此可见年级对手机依赖的影响并没有一个统一的定论,不同研究的不同结果亦可能是由于取样时间的差异造成的。今后可以对年级与手机依赖现象进行纵向或纵横交叉设计以探究本猜想。

Table 8. The gradually regression analysis results of college student attachment, social support and mobile phone dependence tendencies

表8. 大学生依恋、社会支持与手机依赖倾向逐步回归分析结果

与前人研究结果一致,本研究结果表明手机依赖倾向得分的性别差异并不明显(黄海等,2013)。但同时也有一些研究表明,与男生相比,女生更容易产生手机依赖(刘鹏,2014)。造成这样结果的原因有两个:1) 可能是因为测量工具的不同导致的。在本研究中使用的是熊婕等人在2012年编制的手机成瘾倾向调查问卷(MPATS),先前与本研究结果不一致的文章使用的测量工具为王正翔等人于2013年编制的大学生手机依赖问卷(王正翔,2013)。2) 可能是样本特征导致的,因本研究取样于师范大学,女性被试数量比男性更多造成的。

与前人研究一致的是不同的家庭情况以及不同的恋爱经历的个体手机依赖得分差异不显著(葛续华,祝卓宏,2014),这表明大学生的手机依赖现象具有普遍性,无论是家庭情况如何和是否具有恋爱经历,均存在同样的手机依赖的现象。

4.2. 大学生依恋、社会支持和手机依赖的关系

不同依恋类型的被试在手机依赖得分上具有显著差异显著。与前人研究一致的是,本研究结果发现惧怕型与专注型依恋的个体在手机依赖问卷的得分显著高于安全型和冷漠型(葛续华,祝卓宏,2014)。在后续的相关分析中,依恋的焦虑维度与手机依赖倾向呈负相关,且在回归分析中进入了回归方程。而惧怕型依恋和专注型依恋与焦虑分量表的得分高度相关。这提示了,惧怕型和专注型的个体可能更容易产生手机依赖(葛续华,祝卓宏,2014)。且该研究结果表明焦虑是引起大学生手机依赖倾向的重要因素之一,大学生在日常生活中的压力的确可能导致他们会依靠网络来缓解自己的焦虑感,比如压力大的时候,女生会上网聊天,购物等,而男生会通过打游戏来发泄。需要今后的研究者对此多加关注。

在社会支持与手机依赖的关系中,研究结果表明高低手机依赖程度个体的社会支持程度不同,提示了社会支持的确与手机依赖有关。在进一步的相关分析中发现,客观支持与手机依赖及其各因子呈负相关,且进入回归方程,即客观支持对手机依赖倾向有显著的负向预测作用,这与前人研究一致(葛续华,祝卓宏,2014)。虽然在本研究中存在主观支持与手机依赖的戒断性维度存在正相关,但主观支持并未对手机依赖总分及其他各因子分有关,且在后续的回归分析中也未进入回归方程,此结果可能是由于样本误差造成的。今后需要进一步进行验证。以上这些结果提示了,一旦个体在现实生活中得不到足够的社会支持,则极易对手机产生依赖倾向,从而可能更不会去争取现实生活中的帮助,这样将逐渐形成一种恶性循环。今后也许可通过加强个体的社会支持,从而以减轻大学生的手机依赖行为,这还待今后的深入探究。

5. 结论

本研究以手机成瘾倾向调查问卷,社会支持评定量表及成人亲密关系经历量表为工具,探究了依恋类型,社会支持对大学生手机依赖的影响,同时探讨依恋类型相关维度对手机依赖的预测作用。结果表明:1) 不同年级的手机依赖存在显著差异,但父母婚姻状况,是否有恋爱经历与手机依赖无关。2) 惧怕型及专注型依恋个体可能更容易产生手机依赖现象。3) 在社会支持得分上,手机依赖高分组显著低于低分组。4) 焦虑分量表与手机依赖呈正相关,客观支持对手机依赖有显著负相关。这提示了焦虑是引起大学生手机依赖倾向的重要因素之一,未来也许可以通过加强个体的客观支持,以减轻大学生的手机依赖行为。

参考文献