1. 引言

古村落,又名传统村落,一般指的是民国以前所建的村,是我国农耕文明的历史见证。古村落蕴藏着深厚的历史文化信息,被誉为乡村历史文化的“活化石”和民间文化生态“博物馆”,是中华民族优秀传统文化的重要载体和象征。当前,在乡村振兴和传统文化复兴的浪潮下,古村落的发展迎来了新的机遇和动力。保护和利用好古村落,不仅是实现乡村振兴的重要途径,也是延续乡村历史根脉、推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的重要内容,发展古村落旅游成为农村发展、农业转型、农民致富的重要渠道。然而,伴随着旅游开发和新农村建设步伐的加快,大批的古村落遭到不同程度的破坏,有的甚至濒临消亡。因此,如何加强古村落保护,实现古村落遗产资源的可持续利用,成为社会各界关注的焦点。为此,住建部、文化和旅游部、国家文物局等部门先后组织评选了多批中国历史文化名村、中国传统村落,截止到2018年12月,已先后公布了七批共487处中国历史文化名村和五批共6799个中国传统村落。近年来,学术界对古村落的保护及其可持续利用研究也一直热度不减,主要研究涉及三个方面,一是古村落保护的机制和方法,如皮桂梅(2012年)以江西婺源古村落为例,对古村落系统化保护问题进行了研究,提出古村落系统化保护机制 [1] ,王小明(2013年)探讨了新阶段传统村落整体性保护的方法和策略 [2] ,鲁可荣等(2016年)对传统村落的综合多元性价值进行解析并对其活态传承进行探讨 [3] ,郑文武等(2016年)和刘沛林等(2017年)则对古村落的数字化保护进行了研究 [4] [5] ,王军等(2016年)提出了传统村落保护动态监控理念,建构了传统村落保护动态监控体系 [6] ,江灶发(2018年)对我国公众参与传统村落保护的机制进行了研究 [7] ;二是古村落的保护利用与可持续发展,如王景新等(2016年)探讨了浙江历史文化村落的保护利用与持续发展 [8] ,刘天曌等(2018年)以张谷英村为例,对古村落旅游农户感知、态度与行为进行了研究,进一步探讨了古村落保护与旅游良性发展 [9] ;三是古村落保护的跨学科研究,如冯淑华(2013年)利用生态学的共生理论建构了古村落的共生系统,分析其共生演化模式的特点和优化 [10] ,李军红(2015年)对传统村落生态补偿机制进行了研究 [11] ,詹国辉等(2017年)对乡村振兴下传统村落的共生性发展进行了研究,建构出传统村落的共生度模型 [12] ,吴合显(2017年)探讨了文化生态视野下的传统村落保护 [13] ,孙九霞(2017年)探讨了传统村落的理论内涵和跨学科视角下的保护与利用路径 [14]。综合国内学者的研究来看,在古村落的保护方法和利用途径等领域的研究成果较为丰硕,但从古村落居民视角研究古村落可持续发展的研究相对较少。而农户作为古村落旅游地社区东道主,是古村落旅游开发与保护的主体,农户的态度与行为将直接影响村落文化遗产的保护,其对古村落旅游可持续发展具有举足轻重的作用。与此同时,在古村落旅游开发中农户往往是弱势群体,其感受和利益长期被忽视。因此从古村落农户的视角研究古村落旅游可持续发展具有重要的现实意义。湖南省古村落资源丰富,数量众多,共有中国历史文化名村25个,中国传统村落则多达657个,另外还有湖南省级历史文化名村172个,古村落数量名列全国前茅。龙溪村位于湖南省永州市,既是中国历史文化名村,也是中国传统村落,近年来,在相关政府部门的大力支持下,龙溪村的保护和发展取得了很大成效。但随着新农村建设进程的加快和乡村振兴战略的推进,古村落可持续发展问题依然存在。本文通过对龙溪村李家大院的走访调研,旨在探讨龙溪村的保护与旅游可持续发展存在的问题,从古村落农户的视角分析龙溪村在社会环境、经济效应和生态环境三个方面发展的可持续性,对古村落保护与旅游开发提供决策参考。

2. 研究区域概况

龙溪村位于湖南省永州市祁阳县潘市镇西南部,因村境的象牙山呈龙形,并有小溪从山脚下流出穿过村落而得名。距潘市镇政府1公里,距泉南高速G72出口仅3公里,距离祁阳县城约30公里,距离永州市和衡阳市城区分别约为60公里和80公里,交通区位条件优越,如图1。龙溪村最有名的建筑李家大院始建于明弘治十一年(1498),背山面水而筑,体现了建筑与山水和谐相处的湘南民居特色,房屋为砖木结构,翘角飞檐、雕梁画栋、古色古香。院内天井既通风采光,又起排污泻洪作用。房屋布局纵横有序,讲究通风透气,正、横屋之间有阶巷通达。李家大院的砖雕、木雕、石雕都十分精美,最有特色的是它的木雕梅花错(又称冰凌梅花格)、石雕摇钱树,其形制之美、保存之完整,在国内罕见。与大多数宅院坐北朝南的坐落朝向不同,李家大院大多是大门朝北,据说是生意人的禁忌:五行中商属金,南方属火,火克金,不吉利,所以中国从汉朝起,就流行“商家门不宜南向,征家门不宜北向”的说法。李家大院充分体现了古代汉族劳动人民的卓越才能和和艺术创造力,是目前祁阳乃至永州年代久远、保存完好、规模最大的汉族古民居群落,有“北有张谷英,南有李家院”的赞誉,电视剧《陶铸》及电影《故园秋色》曾在这里选景拍摄。

龙溪村共占地2500余亩,建筑面积约为1.18万平方米,稻田281亩,林地面积2280亩,山塘8口,人口共966人,其中居住在李家大院内的有500多人,2006年被列入第八批湖南省省级文物保护单位,2009年公布为第二批湖南省历史文化名村,2010年入选为第五批中国历史文化名村,2010年被评为国家AAA级旅游景区,2012年又成为首批中国传统村落,2013年李家大院被评为“全国重点文物保护单位”,2017年入选《最美古村落》。自2010年被列为中国历史文化名村后,龙溪村日益受到人们的关注,并吸引了众多游客前来寻幽访古。祁阳县政府曾于2013年与上海观光旅行社有限公司合作成立湖南祁阳古民居旅游发展有限公司,加强旅游开发。近年来,龙溪村依托丰富的历史文化资源和优美的山水景观,按照统一规划、修旧如旧的原则对古建筑进行了修缮,修建了停车场、游客中心、后山游步道等旅游基础设施,大力发展乡村民宿、茶叶种植、农家乐、农副产品等,加快乡村旅游业转型发展,助推乡村振兴,村委会组织成立旅游发展公司进行自主经营,创建了“企业 + 农户”的旅游扶贫“新招式”,把发展乡村旅游与扶贫相结合。现每年接待旅游者10多万人次,旅游总收入超过30万元,带动了村民增收致富,脱贫奔小康。但是龙溪村目前依然存在着部分历史建筑得不到有效保护、旅游发展水平较低、村民参与程度不高受益面不广等问题,影响着村落保护和旅游持续发展的推进。

注:景观图片来自于网络

注:景观图片来自于网络

Figure 1. Map of Longxi Village location and village landscape

图1. 龙溪村区位及村落景观图

3. 研究设计与调查

3.1. 问卷设计

为了全面了解古村落居民对古村落保护与旅游开发的认知和想法,本研究的调查问卷设计了三个方面的内容:第一部分为龙溪村旅游保护与开发的现状与问题调查,了解龙溪村旅游开发的民主决策、旅游规划及实施情况、旅游资源的现状和保护等;第二部分为居民人口统计及居民行为响应的调查,详细调查居民的家庭从事旅游服务的人数和收入、房屋产权和是否已入新型农村社会养老保险及新型农村合作医疗等情况,居民行为中分为旅游开发与参与意向、行为态度、主观规范和控制认知四个潜变量进行问题调研,采用李克特5分量表,选项中1、2、3、4和5分别表示“很不同意”、“比较不同意”、“一般”、“比较同意”和“非常同意”;第三部分为古村落保护与开发的居民满意度调查,调查内容包括居民对旅游开发带来的经济、社会文化、环境等影响的期望,参与旅游业的情况、旅游收入分配、权利分配等的满意度,旅游开发带来的影响感触,以及居民对龙溪村旅游开发的期望相比的满意度和总体满意度等。

3.2. 调研开展及数据来源

本文以龙溪村作为案例地进行考察,于2016年1月13~14日对龙溪村李家大院景区内的当地居民和村干部进行访谈和问卷调查,访谈设计内容与调查问卷中的问题紧密联系,意在了解居民的旅游感知、态度与行为响应。调查访谈对象共有一名村支部书记、一名妇女主任、四位中国共产党党员和63位当地普通居民,被调查者人数占总人口的14%,年龄从20到60岁以上不等。居民问卷发放采用随机发放,有条件自主作答的答完后现场回收,无条件作答的采用口头询问形式填写问卷。问卷发放共69份,收回有效问卷63份,有效率为91.30%。

4. 调查结果分析

4.1. 居民人口统计分析

调研数据通过运用SPSS19.0的频率描述方法进行人口统计分析,结果如表1:在被调查的居民中,男性占52.4%,女性占47.6%,表明性别表现的频数无明显差异;而在年龄方面,40~59岁的居民占了总人数的57.1%,共36人,表现为明显的差异性,说明当地居民中以中老年居多,青少年留在家里的较少;居民的学历主要分布于小学或未上小学、初中和高中三个层次,其中初中占了38.1%,大专及以上只有3人,占比为4.8%,说明当地居民文化程度较低;从家庭旅游收入来看,调查对象中只有55.6%的家庭有旅游收入,其中居民家庭年旅游总收入不到1万元的占28.6%,仅有1.6%的居民家庭年旅游总收入达到4万元以上,有44.5%的居民表示年旅游总收入在平均年收入之下,而且没有任何旅游收入的居民占比达44.4%,说明当地的旅游发展还处于初级阶段,旅游接待规模较小,并且居民的参与率不是很高。

Table 1. Local resident population statistics

表1. 龙溪村居民人口统计表

4.2. 居民行为与响应分析

在调查居民对于旅游开发持有的态度时,设定的四个选项和分值分别为“我无条件的支持旅游开发”(1分)、“如果有利于保护历史文化遗产,改善本地经济条件,我支持旅游开发,否则我不同意进行旅游开发”(2分)、“无所谓,开发也行,不开发也行”(3分)、“为了保持历史文化遗产的原真性,我坚决不同意进行旅游开发”(4分),调查结果表明,得分均值为1.8095,方差为0.07456,居民对旅游开发的态度总体表现为积极。利用描述统计量分析众数发现,有28.6%的居民“无条件支持旅游开发”,61.9%的居民认为“如果有利于保护历史文化遗产,改善本地经济条件,我支持旅游开发,否则我不同意进行旅游开发”,仅有9.5%的居民持“无所谓”的态度,而“坚决不同意进行旅游开发”的没有一个人。

通过分析居民对于旅游开发的行为和响应,发现其得分均值均在3.5以上,说明整体而言,居民对旅游开发的态度与行为较为积极。其中居民的行为态度数值最高,说明居民对于龙溪村旅游开发的态度“我认为旅游开发对古村落的保护与改善当地居民生活都有好处”、“旅游开发对我家是有利的,我赞成”和“旅游开发对村里经济发展是有好处的,我支持”是积极的。而居民的控制认知得分数值相对最低,说明居民对于龙溪村旅游开发的认知“我们家有人对旅游业比较熟悉,知道如何经营旅游服务”、“我们家是否参与旅游开发经营由我们家自己说了算”和“如果我们家想经营旅游服务,就一定能找到合适的参与方式”较为欠缺。

Table 2. Residents’ behavior and response mean comparison

表2. 居民的行为和响应比较

由上表2居民的行为响应调查结果可知,居民对于旅游开发的控制认知较为欠缺,进一步从居民对于当地旅游开发的规划及保护措施的认知情况即问卷的第一部分进行分析。问卷的题目以是否来提问,结果如表3,研究发现,旅游规划的了解频率为77.8%,也是最低的,明显低于其他项。

Table 3. Residents perception of tourism planning

表3. 龙溪村居民对于旅游规划的认知情况一览表

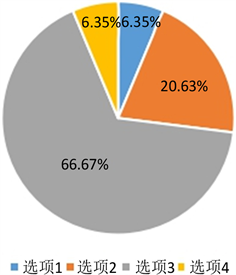

通过调查小组对当地居民进行深度访谈发现,居民对于旅游规划认知欠缺的原因与当地旅游开发决策参与情况有关,因此,进一步就居民参与旅游开发民主决策的情况进行分析。如图2所示,图中选项1为“参与过,而且是主要的决策者之一”,选项2为“参与过,但只是象征性的参与”,选项为3即“听说过,但未参与”,选项4为“从未听说过”,结果表明,“听说过,但未参与”的居民占了66.7%,甚至还有6.3%的居民从未听说过旅游开发民主决策的会议,而20.6%的居民也只是象征性的参与过旅游开发决策,说明当地的旅游开发其主要就是由村干部进行决策,而一般居民从未参与过或仅仅是象征性参与过当地的旅游开发决策,居民的利益得不到重视也就不足为奇了。

Figure 2. Statistics of the residents’ participation in tourism development decision-making

图2. 居民参与旅游开发决策统计表

4.3. 居民的满意度分析

期望调查采用李克特5分量表,选项中1、2、3、4和5分别表示“非常低”、“比较低”、“一般”、“比较高”和“非常高”。满意度调查也采用李克特5分量表,选项中1、2、3、4和5分别表示“非常不满意”、“比较不满意”、“一般”、“比较满意”和“非常满意”。分析结果如表4,从古村落保护与旅游开发满意度调查的众数分析来看,居民对于旅游开发的期望非常高,特别是对经济和社会文化影响期望非常高的比例都接近70%,对环境影响期望非常高的比例也达到了60.3%,而与较高的期望相比,对龙溪村保护与旅游开发的满意度较低,特别是对旅游收入分配的情况,比较不满意的占到了74.6%,对权力的分配情况比较不满意的也高达69.8%,总体比较不满意的比例达61.9%。说明居民对龙溪村目前不保护与开发比较不满意。

进一步分析居民对于旅游开发带来的正面影响和负面影响感触,正面影响感触如表5,频率最高的为“收入增加”,但占比也仅为31.7%;频率最低的为“增强环保意识”,占比只有很低的3.2%,说明对于村民来说,收入增加是最主要的,感受也最为明显,而环保意识方面还没有得到重视。居民对旅游开发带来的负面影响感触如表6,结果表明居民对于负面影响感触最深的是“交通拥挤”,占比达46%,将近一半;而感触最低的是“破坏自然环境”,占比仅为3.2%,其次则为“增加污染”,也只占6.3%,二者加起来不到10%。表明当地居民的环境保护意识较弱,龙溪村的环保问题还没有引起足够的重视。

Table 4. Residents satisfaction survey

表4. 居民满意度调查一览表

Table 5. Positive influence on the tourism development

表5. 对旅游开发带来的正面影响感触

Table 6. Negative effects of tourism development

表6. 旅游开发带来的负面影响感触

5. 结论与建议

旅游可持续发展是在保持和增强未来发展机会的同时满足目前旅游者和旅游地居民的需求,威廉·瑟厄波德认为旅游可持续发展主要取决于三个方面:一是旅游地社会文化和自然生态环境质量;二是当地居民对游客的接受程度;三是游客旅游经历 [15]。旅游地的社会文化和自然生态环境质量从本质上看又取决于居民对于旅游开发的行为响应以及对当地传统文化的传承和环境的保护,当地居民对游客的接受程度和游客旅游经历也都取决于居民对于旅游开发的感知与态度。因此,古村落旅游可持续发展从根本上来看取决于古村落当地居民对古村落保护与旅游开发的感知与态度。通过对龙溪村的调查分析,得出以下结论和建议:

5.1. 居民根植性不强,影响旅游可持续发展的社会环境

古村落存在一定程度的空心化,居民的地方根植性不强,影响旅游可持续发展的社会环境。据调查,由于地方经济和旅游业发展水平不高,留在村里从事农业劳动和旅游行业的居民较少,李家大院一共有500多口人,而调查小组调研了解到当地只有100余人留在村里,与很多的农村相似,村里仅留着老人带着小孩和少数青年及在校青少年,大多数居民都选择去外地寻找工作。调查中也发现,居民“以社区为家的感受”比较弱,对社区的关注程度也比较低。因此,政府机构和有关部门要切实担负起责任,加大资金投入力度,鼓励和引导各类金融机构、社会力量参与,并发动村民积极参与。在保护好村落文化遗产的同时,合理开发利用古村落的遗产资源,在新时代,把古村落保护与乡村振兴有机融合起来,通过古村落旅游开发,农旅融合,积极推动文化与乡村产业融合发展,带动地方经济发展,增强古村落的吸引力和向心力,让当地居民喜欢自己所生活的社区,更愿意留在自己的家乡创业或工作,增强居民对社区的依赖和对古村落的认同感,使得古村落保持“活态”健康发展。

5.2. 居民控制认知较低,影响旅游可持续发展的经济效应

居民的控制认知较低,影响旅游可持续发展的经济效应。调查发现,居民对于旅游业以及如何经营旅游业的认知较为欠缺,一定程度上也影响了其参与古村落旅游。因此,当地政府及有关部门应该根据市场的需要给予居民适当的培训,包括旅游经营管理、服务技能和服务意识的培训。目前龙溪村的旅游收入只有李家大院的景区门票和几家农家乐,收入来源较为单一,产业结构较为简单,所提供的就业机会也较少。因此,应加大力度开发当地的特色餐饮、特色民宿、特色种植养殖等,丰富产业链,增加就业机会和经济收入。除此之外,居民未能参与或只是象征性参与旅游开发民主决策也在一定程度上影响了其控制认知,因此,在旅游开发决策上应该充分尊重居民的利益选择,让当地居民充分拥有旅游开发的决策权,积极参与旅游开发的民主决策。以此来调动居民的积极性,改善对旅游开发的认知与态度,进而促进古村落旅游的可持续发展。

5.3. 居民环保意识弱,影响旅游可持续发展的生态环境

当地居民的环保意识较弱,影响旅游可持续发展的生态环境。在调查过程中,很多居民表示在进行旅游开发的过程中,当地政府对于环保问题不太重视,存在“重开发,轻保护;重经济,轻环保”的情况,居民对旅游开发带来的负面影响感触最深的也是环境污染,环境污染包括对周围绿化的破坏和对当地古建筑设施等的破坏。因此,政府机构和有关部门在关注古村落旅游开发的情况时,更应该关注当地的环保问题,遵循“保护为主,开发为辅”的原则,加强龙溪村古建筑遗产的保护力度,保护好具有地方特色的物质与非物质文化遗产,引导当地居民在旅游经营中注重对生态环境的保护,实现古村落旅游可持续发展。

基金项目

教育部人文社科青年基金项目(14YJC790082)。