1. 引言

物联网、传感器及“互联网+”的出现,在不断改变人类生活方式的同时,也促进了各类创新技术的实现。各行各业都在适应这种变化,并逐步探索出符合自身发展的新科技之路 [1] 。

地震是地壳运动的一种表现,是构造变动急剧的地块所发生的破坏活动,在孕育过程中会伴随应力、应变、重、磁、电、地下水等异常值的出现 [2] ,对于这些异常信息的捕捉和分析是地震预测的主要任务。目前,常用的地震预测方法大多需要测井试验、GPS阵列观测站、卫星、地点管测井等较为庞大复杂的测试系统,不仅安装时需要耗费较大的人力物力,还因恶劣的观测环境及观测系统建设与维护成本的制约,使得专业地震观测台站无法大密度地部署。目前有些基于FPGA的终端采集器具有较高的采集与处理速度,但是因为价格昂贵不能大范围布置 [3] 。那么,如何在保证成本不高的情况下,将采集设备大范围地布置,提高监控范围及监控的准确度成为了新时期地震行业发展亟需解决的问题。

本文提出了一种基于“互联网+”的地球物理信息系统,并设计了信息采集终端,它具有低成本、可密集分布的特点,并且终端满足了远距离条件下对地球物理信息实时采集监测的需要,无需铺设数据信号传输电缆,简化了设备安装方式,组网方便,相对于目前的一些以新型MEMS加速度传感器为基础的设计,采用的九轴传感器所能采集的信息更多,加上温湿度,气压的物理信息采集,真正实现了多传感器数据采集,实现了低成本密集分布式地震数据观测的功能,让监测更多元更精确 [4] 。

2. 系统概述

“互联网+”技术指依托互联网信息技术实现互联网与传统产业的融合,以产业升级提升经济生产力,最后实现社会财富的增加 [5] 。“互联网+”的过程实际上是传统产业转型升级的过程,其基本技术在于云计算、大数据与新分工网络。

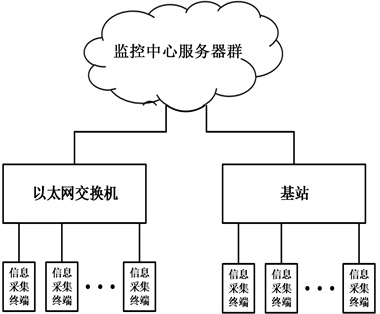

本文利用“互联网+”技术,建立了一个低成本密集分布式地震观测系统,系统主要包括远程数据采集终端和地震监控中心服务器群,系统整体结构框图如图1所示。广泛布设的采集终端用于检测特定区域内的重力加速度、地磁场、温度、湿度、大气压和低频电磁波信号,并对这些数据进行预处理和存储,利用以太网或GPRS通过互联网将采集到的数据实时发送至监控中心服务器群。地震监控中心服务器群负责对数据进行存储、分析处理和预测。服务器采用乡、县、市、省分级布设,逐级采集、管理的模式。此外还可以对终端进行远程升级,调整采集发送间隔等操作,增强其使用及维护的便捷性。

Figure 1. The overall structure of the system block diagram

图1. 系统整体结构框图

3. 采集终端硬件设计

3.1. 采集终端硬件总体设计

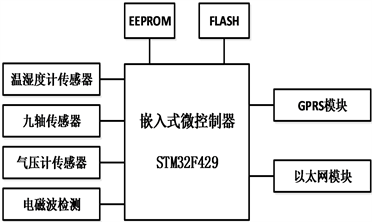

采集终端主要完成地球物理信息数据的采集、预处理与上传。主要包括主控制器,九轴传感器、温湿度计传感器、气压计传感器和电磁波检测单元等传感器模块,以及以太网和GPRS通信模块,存储器及电源模块等,其硬件结构框图如图2所示。

Figure 2. The overall hardware structure of the acquisition terminal

图2. 采集终端整体硬件结构设计图

3.2. 主控制器

采集终端的主控选用以ARMCortex-M4为内核的嵌入式微控制芯片STM32F429,它具有功耗低、速度快以及内部集成以太网控制器及其他丰富资源等优点。其最高工作频率为180 MHz,包括3个IIC总线和SPI总线,3个12 bitA/D转换器 [6] [7] 。

3.3. 传感器模块设计

3.3.1. 温湿度计传感器

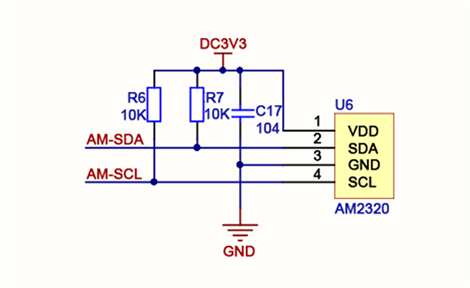

选用内部含有已校准数字信号输出的AM2320温湿度复合型传感器,可同时检测环境中的温度与湿度信息。温度量程范围为−40℃~80℃,精度±0.5℃;湿度量程范围为0~99.9% RH,25℃条件下的精度为±3% RH;供电电压3.1 V~5.5 V。AM2320地址为0xB8,采用IIC总线与微处理器相连,其电路原理图如图3所示。

Figure 3. Temperature and hygrometer detection circuit schematic

图3. 温湿度计检测电路原理图

3.3.2. 气压计传感器

选用BMP280气压计传感器,其压力测量范围为300 hPa~1100 hPa,压力相对准确度为±0.12 hPa,精度0.18 Pa,IIC接口时钟频率高达3.4 MHz。BMP280地址为b111011x,利用主控制器的I/O口控制SDO引脚确定其地址的最低位,其电路原理图如图4所示。

Figure 4. Barometer sensor circuit schematic

图4. 气压计传感器电路原理图

3.3.3. 九轴传感器

选用MPU9250九轴传感器。其集成三轴陀螺仪、三轴加速度传感器和三轴磁感应传感器,可对当前放置角度、重力加速度、环境地磁场情况进行检测,输出信号都是16位的数字量。陀螺仪的角速度测量范围最高达±2000˚/s,具有良好的动态响应特性;加速度计的测量范围最大为±16 g (g为重力加速度),静态测量精度高;磁感应强度测量范围为±4800 μT [8] 。其供电电压为2.4 V~3.6 V,采用IIC总线接口与主控制器相连,其电路原理如图5所示。

Figure 5. Nine-axis sensor circuit schematic

图5. 九轴传感器电路原理图

3.3.4. 电磁波检测

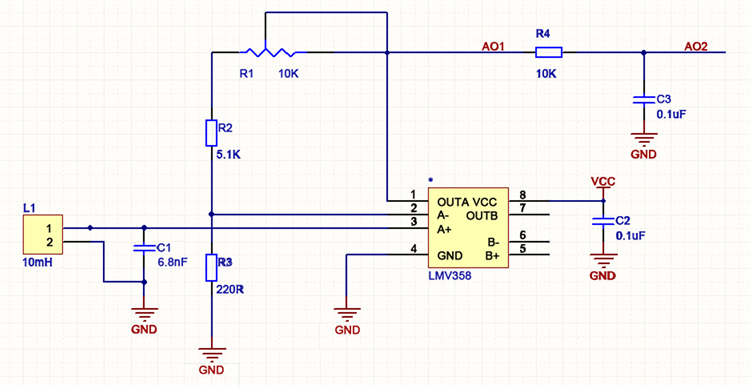

空间电磁波检测选择磁感应式探头作为感应天线接收电磁波,将电容并联在电感两端,形成LC振荡回路。采用低功耗、高增益、具有内部频率补偿的运算放大器,通过调节反馈电阻的阻值改变放大倍数。滤波器采用RC低通滤波,滤除高频信号得到低频电磁波。其电路原理如图6所示。

Figure 6. Electromagnetic wave detection circuit schematic

图6. 电磁波检测电路原理图

3.4. 通信模块设计

采集终端采用以太网和GPRS两种接入互联网方式。能够适应不同采集环境下的通信需求。

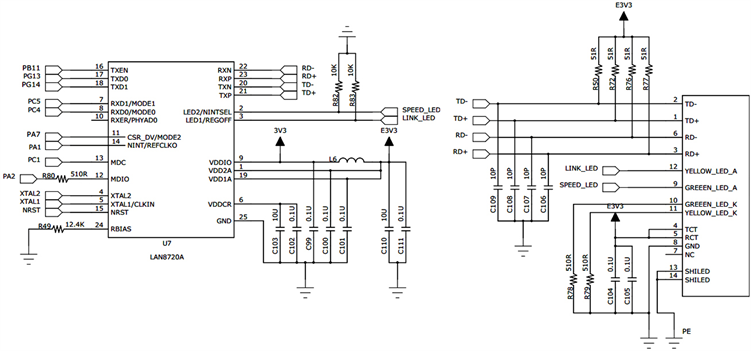

3.4.1. 以太网接口电路设计

主控制器STM32F429内部集成了一个MAC控制器,只需外接PHY芯片便可实现以太网通信。PHY芯片选用支持10/100 Mbps全双工数据传输的LAN8720A,通过RMII与MAC连接。LAN8720A内部集成PLL,将25 MHz的时钟源倍频到50 MHz与REF_CLK引脚连接,NINTSEL引脚通过下拉电阻拉低,设置NINT/FEFCLKO输出50 MHZ时钟,其电路原理图如图7所示。

Figure 7. Ethernet interface circuit hardware design

图7. 以太网接口电路硬件设计

3.4.2. GPRS模块设计

GPRS是GSM移动电话用户可用的一种移动数据业务,具有安全、可靠、组网灵活、经济实用、覆盖面广等优点 [9] ,可用于不易架设有线网络的边远地区或山区的地理信息数据的上传。GPRS模块选用高性能、低功耗的工业级SIM800C,它支持四频传输,可实现全球使用,工作电压为2.4 V~4.4 V,最大下行速率为85.6 kbit/s,支持TEXT和PDU格式的短信息发送与接收,同时芯片内嵌TCP/IP协议。GPRS模块与控制器通过串口进行通信。

4. 采集终端软件设计

4.1. 采集终端主程序设计

采集终端采用C语言编程,编程效率高、可移植性强。系统终端上电后通过总线读取EEPROM中存储的关键参数,对其进行初始化,之后进入循环并判断是否接收到服务器发来的远程升级或其他命令,以及RTC定时时间是否到来。如果接收到服务器命令,则执行相应操作,完成后系统重启;如果没有接收到服务器命令,则等待RTC定时时间,读取传感器采集数据并对其进行预处理。最后将结果保存到存储器并通过以太网或GPRS上传至监控中心服务器群。终端可进行远程升级,升级文件采用TFTP协议传送。其程序流程图如图8所示。

Figure 8. Main program work flow chart

图8. 主程序工作流程图

4.2. 采集终端数据预处理

考虑到采集的地球物理信息大数据量、时效性、动态性等特点,终端采用滑动窗口技术将数据处理为指定长度的时间序列,并用统计量阈值检测法对上述序列进行异常值检测,当终端监测数据达到不同阈值等级时,调整数据采样及工作频率。

滑动窗口技术指当接受到一个新数据

时,会删除原先指定长度的时间序列

中最早的数据

,并将最新数据

添加进去,形成新的时间序列,再对其进行处理。

统计量阈值检测是一种简易的异常值检测方法,由V. Barnett和T. Lewis提出 [10] 。它对观测数据一段时间内的某个特征值的大小进行限定,当观测数据出现异常时,会在特征值的大小变化上得以体现。本文采用平均差分阈值法对异常值进行检测,即将处理后的时间序列进行二阶差分后作为特征值。因为观测数据在出现异常时,其数据平稳情况会发生较大的变化,因此考虑从数据平稳性的角度对数据进行监测,采用求一段时间内采集数据的二阶差分平均值的方法来衡量数据的稳定程度 [11] 。

设在一段时间

内,时间序列

在时间点

上有n个有序观测值

,阈值设为S。当采集数据满足式(1)时,该段数据为正常数据,终端采样频率不变,其中

。

(1)

当

(2)

时,则该段数据为异常值。根据不同地区情况,可设置不同的阈值,并将阈值分为不同等级 ,针对不同等级设定不同终端采样频率。如:若

,针对不同等级设定不同终端采样频率。如:若

(3)

时,终端采集频率由原来的5分钟采集一次,增大到1分钟采集一次;若大于S2,则终端10秒钟采集一次数据。此方法可满足终端对数据进行实时检测的要求,从较粗的粒度上发现异常值。在无异常数据时,终端采集频率较慢,大大减小了终端功耗;在监测到异常数据时终端增大采集频率,可防止异常数据的遗漏。

5. 主控计算机

5.1. 装置及功能介绍

如图9所示,为了检测设计好的采集终端的工作性能,本文利用了两套该地球物理信息采集终端进行实验,通过将该采集终端连接到交换机上,并将交换机与PC机相连接,通过在PC机上观测各数据的变化,并进行实验结果分析,从而对地震活动的趋势进行预测。

5.2. 实验内容

分别从两套采集终端的:①不同放置地点;②是否受到敲击来进行实验。通过进行不同的实验,实时地采集到了大气中的温度、湿度、大气压、重力加速度、地磁场以及旋转角等地球物理信息,通过将采集到的各地震参数整理并绘制成折线图,可以直观的观察到大气中各地震参数的变化趋势。

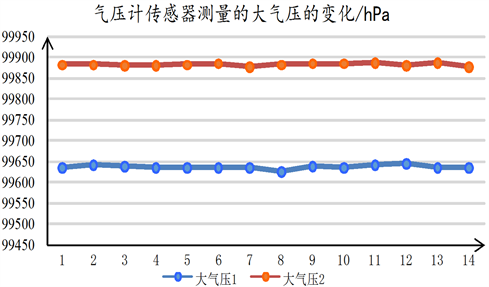

这里将第②实验情况的数据进行展示出来。将两套采集终端同时放到桌子上并对其中的一套采集终端以每分钟一次的频率进行敲击,通过对各地震参数进行采集,并发送到PC机上,可以方便的观察到各地震参数的变化。将各参数的变化分别绘制成折线图,重力加速度各轴向的变化、陀螺仪GYRO各轴向的变化、地磁场MAG各轴向的变化以及温度、湿度、大气压的变化分别如图10~15所示。

Figure 10. Variation of gravitational acceleration in different axes

图10. 九轴传感器测量的重力加速度各轴向的变化

Figure 15. Variation of atmospheric pressure

图15. 气压计传感器测量的大气压的变化

5.3. 数据分析

观察图10~15可以发现,温湿度及大气压没有明显变换,地磁场发生了较小的变换。从图10和图11中可以看出对桌面敲击引起了波形的强烈变化.具体来讲,在图10中两个九轴传感器x轴、y轴及z轴方向的重力加速度出现明显的差异性波动,在图11中,两个九轴传感器测量的GYRO各轴向的数据也发生了明显的差异性变化,这正是检测地震的有用信息,可以通过现代数据分析技术对数据进行分析得出结论。

5.4. PC机用户界面设计

本文利用C语言编程设计界面,将温湿度计传感器、气压计传感器、九轴传感器分别采集到的温度、湿度、大气压、重力加速度、地磁场以及旋转角等信息发送到服务器并显示在设计好的界面上。如图16,采用C语言设计的采集终端采集到数据的用户界面,形象直观,便于观察 [12] 。

6. 结束语

在“互联网+”的大背景下,本文对低成本密集分布式地震观测系统进行了探索,设计了基于“互联网+”的地球物理信息采集终端。收集的物理信息包括温度、湿度、大气压、重力加速度、地磁场以及旋转角等信息,比许多当前的采集系统采集的信息要更全,而且能够做到及时的向服务器上传,做到实时监控,另外,终端总成本低至近百元,可实现分布式密集观测,是目前的大型采集器所无法做到的。经测试,该终端可完成对目标信息数据的采集,并能将数据可靠地传送至远端服务器群,为地震预测的大数据分析提供了大量可靠的数据支持,为全社会的防震减灾工作提供了有效的创新方案,具有较强的应用价值。该设计解决了以FPGA作为终端控制核心带来的价格贵的问题。本设计也还存在一些不足,如,在采集终端没有加入多传感器融合算法,不能综合全部的采集数据分析,做出自动的更高精度预测,该设计里是将数据传到服务器后再做综合分析处理的。此外,如果能够对初始数据进行有效的预处理,降低噪声影响,将提高数据向服务器发送的效率。

基金项目

郑州市科技局科技攻关项目(20150363),“智能制造综合标准化与新模式应用项目”资助。

NOTES

*通讯作者。