1. 引言

区域重心概念来源于力学,该点上某要素在一定区域内力矩达到平衡 [1] 。国外最早将重心应用于社会现象的研究起源于19世纪70年代,美国学者沃克提出人口重心概念。我国在重心方面研究起步较晚,20世纪70年代以后,我国学者将区域重心引入到社会经济问题的研究中。李义俊通过人口重心及其移动轨迹,分析了1912~1978年我国人口分布状况及其变化 [2] ;乔家君基于宏观经济政策与环境,从移动方向、移动距离角度研究我国经济重心的动态演变 [3] ;乔谷阳通过经济与社会、环境污染重心的演变路径,分析经济发展与环境污染之间的相互作用关系 [4] 。目前国内研究多通过社会经济与环境污染重心在经纬度的相关性分析来研究二者的联系,且较少考虑政策原因,本文引入空间差值法,从一个宏观的角度来考量发展战略的实施对重庆市各个区域发展的影响,不失为有益的尝试。

2. 研究方法及数据来源

2.1. 研究区概况

重庆,简称“渝”,地处中国内陆西南部,是长江上游的经济中心和重要的交通枢纽。下辖38个行政区县,含26个区、8个县、4个自治县。境内河流众多,长江干流自西向东横贯全境。地势东南、东北部高,以起伏较大的山地为主;中西部低,地形以丘陵、低山为主。直辖以来,重庆市取得了长足的发展。GDP由2007年的4676.13亿元增长到2016年的17,559.25亿元,工业总产值由2007年的2181.82亿元增长到2016年的7755.65亿元。然而,社会经济高速发展的同时,资源环境问题逐渐显现。2006年重庆市提出“一圈两翼”的发展战略,2013年进一步细化提出“五大功能区”发展战略,该战略提出将重庆划分为都市功能核心区、都市功能拓展区、城市发展区、渝东北生态涵养发展区、渝东南生态保护发展区,以协调社会经济与生态环境的发展问题。

2.2. 研究方法

区域重心在社会经济与环境问题考察中,可由偏移方向、偏移距离、偏移速度进行衡量,计算时主要参考了冯宗宪等的研究成果 [5] 。其中偏移方向表示某一指标高速增长的方向,偏移距离反映了其分布与变化的不均衡性 [6] ,偏移速度可体现指标迁移的活跃程度 [7] 。

重心坐标公式为:

(1)

式中,X,Y为属性重心的坐标,(xi, yi)为区县i的重心坐标,hi为区县i相应的属性重量。

重心转移角度计算公式为:

(2)

式中:

为k年到(k + 1)年间重心转移角度,n为转移角度的调控参数,取

;规定0˚为正东方向,逆时针为正方向,顺时针为负方向,计算结果转化为角度。

重心偏移直线距离的计算公式为:

(3)

式中,D为k年到(k + 1)年间重心偏移的直线距离;(xk, yk)、

分别表示相邻年份属性的重心坐标;常数C(111.111 km)表示地理参考坐标下地球表面坐标与平面距离相互转换的系数。加合直线距离得到重心转移折线距离。

偏移速度计算公式为:

(5)

式中,Vab表示a~b年的重心转移速度,Dab为重心转移折线距离 [1] 。

2.3. 数据来源

本文以重庆市38个区县(万盛计入綦江区,双桥计入大足区)为研究对象,以各区县几何坐标为各区县的重心,地理坐标提取自1:400万国家基础地理数据,并设定研究期内各区县的地理位置保持不变。属性数据从2007~2016年重庆市统计年鉴与重庆市环境状况公报上获取,采用三类指标,其中经济指标采用GDP,工业生产总值,人口指标采用常住人口数,环境污染指标采用各区县SO2浓度。

3. 重庆市社会经济与环境污染重心演变路径分析

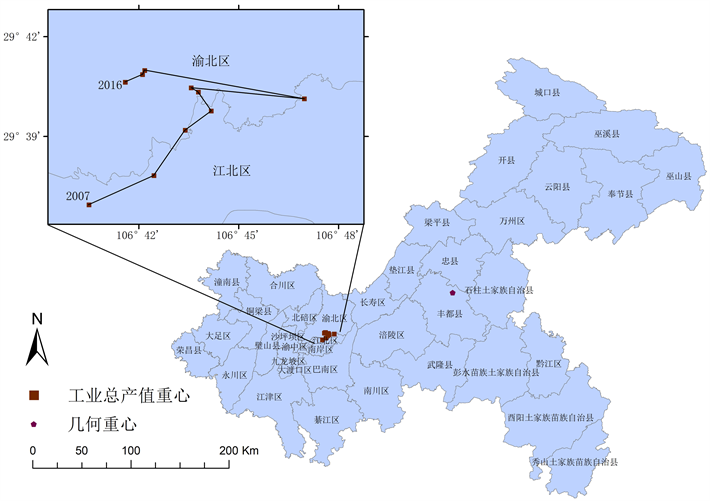

将属性数据代入公式,得到社会经济与环境污染指标重心的移动方向与距离等参数(表1),并将迁移路径进行可视化表达(图1)。

3.1. 人口重心演变轨迹

由表1与图1可知,人口重心逆时针移动有9年,顺时针移动只有1年。移动距离上,10年间总移动距离为6.3260 km。经纬度上,整体呈经度、纬度减小的趋势,一直在长寿区(107.14˚E, 29.96˚N)境内和重庆市几何重心西南面移动,说明重庆市人口分布均衡程度较低,相比于东部与北部,西部与南部人口更多,密度更大。分析原因,渝中、西部地形起伏较为平缓,嘉陵江与长江在渝中区交汇,自然条件优越,促进人口的集中;渝东南、东北两翼地形以山地为主,交通不便,经济发展缓慢,人口密度较小 [1] 。2007~2008年,人口重心向高经度(东)、低纬度(南)方向小幅度移动,偏移距离为0.3133 km。2008~2015年向着低经度(西)、低纬度(南)方向迁移5.8569 km,迁移速度为0.8367 km/年;随后向高纬度回移0.1558 km。

Table 1. The moving direction and distance of social and economical gravity centers in Chongqing

表1. 重庆市社会经济重心移动方向和距离

注:以2007年为基准计算,数据从2008年开始,下表同。

(a)

(a)  (b)

(b)  (c)

(c)  (d)

(d)

Figure 1. The migration track of the permanent population (a), GDP gravity (b), industrial output gravity (c) and SO2 emissions gravity centers (d)

图1. 重庆市常住人口重心(a)、GDP重心(b)、工业总产值重心(c)和SO2排放重心(d)迁移轨迹

3.2. GDP重心演变轨迹

从移动方向上看,GDP重心逆时针移动有7年,顺时针移动有3年。移动距离上,10年间总移动距离为27.2107 km。经纬度上,一直在渝北区(106.74˚E, 29.81˚N)与几何重心的西南面附近移动,并逐年向几何重心靠近,说明重庆市GDP分布趋于均衡化。2007~2013年,GDP重心大幅度向高经度(北)、高纬度(东)方向迁移16.8792 km,迁移速度为2.8132 km/年;2013~2016年,重心向低经度(西)方向折回,纬度保持稳定。

3.3. 工业总产值演变轨迹

迁移方向上,工业产值重心主要呈顺时针移动(9年),逆时针移动只有1年。移动距离上,10年间总移动距离为11.0448 km。经纬度上,总体变化幅度不大,一直在江北与渝北区的交界处移动(106.68˚N~106.78˚N, 29.62˚E~29.68˚E)。2007~2013年总体向高经度(东)、高纬度(北)方向迁移了7.7457 km,迁移速度为1.2910 km/年,期间路径有小幅度折回;与GDP重心变化趋势相似,2013~2016年工业产值重心向低经度(西)回移3.2990 km,纬度变化不大;其中2013~2014年转移9.0230 km,转移速度9.023 km/年,2014~2016年转移1.3088 km,转移速度0.6544 km/年。分析原因,城市发展新区工业发展加快,拉动工业产值重心向西偏移。但整体上来看,10年间东西方向工业发展空间布局逐渐趋于均衡。

3.4. 环境污染演变轨迹

移动方向上,SO2排放重心主要呈逆时针移动(7年),顺时针移动有3年。移动距离上,总移动距离为54.6066 km。经纬度上,一直在涪陵区(107.33˚E, 29.66˚N)境内和重庆市几何重心的西南面移动。总体上向高经度(东)、高纬度(北)方向略有偏移,波动较大,期间移动路径有折回、交叉,2007~2008年重心向低经度(西)、高纬度(北)方向移动5.3520 km;2008~2009年向高经度(东)方向移动8.5060 km;2009~2011年向低经度(西)、低纬度(南)方向折回6.7935 km;2011~2012年向低经度(西)、高纬度(北)方向移动8.4049km;2012-2016年向低经度(东)、高纬度(北)方向移动25.5499 km,期间有小幅度折回。

4. 迁移机制分析

4.1. 社会经济与环境污染重心演变特征

为进一步分析重庆市社会经济重心与环境污染重心的演变特征,基于县域常住人口密度、GDP、工业产值与SO2浓度数据,采用幂为2的反距离权重法进行空间差值分析,取5年为时间间隔,得到2007、2011和2016年社会经济与环境污染空间分布图(图2)。

Figure 2. Spatial distribution of social economy and environmental pollution in Chongqing in 2007, 2011 and 2016

图2. 2007、2011和2016年重庆市社会经济与环境污染空间分布图

结果表明,人口密度呈明显地域性分布,主城区人口密度最大,向周围逐渐递减,渝东南、东北两翼人口密度最小,小于60人/km2并且10年间变动不大;人口分布整体变化不大,不均衡性明显。GDP的空间分布,整体上由渝中、西部向东北、西南递减,在万州区形成一个高值区。10年间,GDP高值、中高值区域范围有所扩大,向东北、西南方向扩展,说明重庆实施的“一圈两翼”的发展战略,带动了渝两翼地区的经济发展,GDP分布均衡化程度提高。工业产值总体分布与变化态势与GDP一致,具体来说,2007~2011年,渝中部成片的高产值区趋于分散,在长寿、涪陵、璧山等地形成几个高产值中心;2011~2016年渝中区工业产值低值中心范围略有扩大,产值降低,高产值区进一步向渝西扩展,新增江津区高产值中心,这与重庆市产业转移与优化升级、细化功能分区政策密切相关。

从SO2排放量上看,10年间排放量总体降低,最高值由0.093 mg/m3下降到0.042 mg/m3,SO2排放量较大的区域面积明显缩小。2006~2011年,主城区高污染中心污染物浓度明显降低,说明主城区去工业化措施取得较好的成效。渝东北、渝东南SO2排放低值区域逐渐扩大,生态环境得到明显改善。但是,高污染中心一直位于綦江、南川与城口县,并于2011年新增合川高污染中心,除城口县外,其余地区GDP与工业产值均发展较快,应协调好经济与环境发展问题。

4.2. 社会经济与环境污染重心迁移对比

分别把环境污染重心轨迹、社会经济重心轨迹和部分区县重心与重庆市几何重心在经纬度上进行匹配,得到它们在市域内的相对空间位置(图3)。

Figure 3. Changes in the position of social economy and environmental pollution gravity centers in Chongqing

图3. 社会经济与环境污染重心在重庆市域的位置变化

由图3可知,四个指标的重心均位于重庆市几何重心西南面,并在东北—西南方向上,距离几何中心由远到近依次是工业产值重心、GDP重心、SO2排放重心,人口重心;随着偏移几何重心距离减小,指标分布均衡性增大 [8] 。根据重心转移速度分析其变化剧烈程度,排序为:人口重心(0.6326 km/年) < 工业产值重心(1.1045 km/年) < GDP重心(2.7211 km/年) < SO2排放重心(5.4607 km/年),SO2排放重心迁移最活跃;迁移方向上,人口重心受渝东北三峡库区人口迁移政策的“推力”以及中西部地区快速发展对人口的“拉力”综合作用,整体向远离几何重心的西南方向偏移,分布不均衡程度提高;GDP重心、工业产值重心与SO2排放重心整体向接近几何重心的东北方向偏移,分布趋于均衡化;且三个指标均呈现先向东北偏移再向西回移的阶段性特征,说明重庆市社会经济增长、环境污染之间存在着较强的空间联系,重庆市宏观调控政策对促进区域均衡发展、协调资源环境与经济发展矛盾具有积极作用。

5. 结论

1) 从地理位置来看,重庆市人口重心、GDP重心、工业总产值重心、SO2排放重心均位于几何重心西南部,呈现沿东北–西南方向分布的基本特征,反映了重庆市人口、社会经济、环境状况分布的不均衡性。

2) 均衡性表现为偏移几何重心距离按以下顺序逐步降低:人口重心、SO2排放重心、GDP重心、工业产值重心,除人口重心向西南方向移动外,GDP重心、工业总产值重心、SO2排放重心均整体向靠近几何重心的东北方向移动,分布趋于均衡化,重庆市社会经济增长与环境污染之间存在着较强的空间联系,与重庆市发展战略密切相关。

3) 在变化的剧烈程度上,人口重心 < 工业产值重心 < GDP重心 < SO2排放重心,SO2排放重心最为活跃,迁移速度最大,人口重心迁移速度最小,位置较为稳定。

4) 基于空间差值法的各指标分布图来看,除人口密度分布变化不大以外,GDP与工业产值较高值区向渝东北、东南扩展,分布整体差异缩小;渝中与渝两翼SO2排放量中低值区域扩大,环境状况整体改善,但仍存在几个高污染中心需要引起重视。

基金项目

重庆市基础科学与前沿技术研究项目(编号:cstc2017jcyjAX0210);大学生创新创业训练项目(201810618073)。