1. 引言

从20世纪60年代起,以全球气候变暖、土地沙漠化、森林退化、耕地减少、资源枯竭、生物多样性锐减等为特征的生态危机日益突出,人类自身的生存受到严重威胁,不得不反思自身行为,努力探寻新的发展方式 [1]。党的十七大报告首次将“生态文明”写入党的文件,该报告明确提出要按照“人与自然和谐相处的总要求”“加强生态文明建设” [2]。十八大报告以“大力推进生态文明建设”为题,独立成篇地系统论述了生态文明建设,将生态文明建设提高到一个前所未有的高度 [3] ,并提出非常明确的“刚性”奋斗目标,即“努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展” [4]。“美丽中国”就是以生态文明建设为突出特征,表现了中国人民对美丽生活环境以及美好物质生活、精神生活、政治生活、社会生活等的追求和向往 [1]。十八届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》更是把生态文明和美丽中国建设写入其中。我党对美丽中国建设的高度重视 [5] ,表明我国已经全方位进入了以生态文明建设为基础的美丽中国新时期。

在有关生态修复的制度建设上,十八大报告提出实施“重大生态修复工程”,十八届三中全会正式提出完善“生态修复制度”的要求。“生态修复”正在逐步取代“生态恢复”,成为生态文明及其制度体系建设的重要内容 [6]。生态修复,就是要摆正人与自然的关系,以自然演化为主、人为引导为辅,加速自然演替过程,遏制生态系统的进一步退化,加速恢复地表植被覆盖,防治水土流失 [7]。十九大报告提出,必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念、统筹山水林田湖草系统治理 [8]。“山水林田湖草是生命共同体”原则强调山水林田湖草是一个生命共同体,这就要从生态系统整体性和长江流域系统性着眼,统筹山水林田湖草等生态要素,实施好生态修复和环境保护 [9]。2018年国务院机构改革方案提出组建自然资源部,统一行使国土空间用途管制和生态保护修复职责,建立空间规划体系并监督实施 [10]。至此,国土空间规划和生态修复已经成为时代发展的重要议题。

水体作为与人类生存息息相关的重要元素是生态修复这一时代议题中的关注重点,水土保持、流域修复、河流治理等主题已经成为国内外学者的重点研究对象。20世纪中叶以来,西方发达国家意识到人类活动对河流生态系统造成的损害,陆续开展河流生态修复相关的理论研究和实践工作 [11]。1965年,德国生态学家Ernst Bittman在莱茵河用芦苇和柳树进行了生态护岸实验,实现了对河流结构的修复,可以看成是最早的河流生态修复实践 [12]。1980年代,德国、瑞士等国提出了“重新自然化”概念,将河流修复到接近自然的程度 [13]。早期河流生态修复的实践活动主要对象是单一河流,以及河流水质、结构形态或连通性等单一方面的修复。随着理论研究和实践探索的逐渐深入,河流生态修复已从单纯的结构性修复发展到整个系统结构、功能与动力学过程的综合修复 [14] ,生态修复的范围也从河道本身向河漫滩、河岸带延伸 [15] ,生态修复的尺度则从局部河段和单一河流,扩展到河流廊道和整个流域 [16]。进入21世纪,全球河湖生态系统退化问题逐渐受到国际社会的广泛关注和重视。2000年,《欧盟水框架指令》提出生态良好水体保护要求,保护和恢复河湖水生态系统健康成为流域管理的重要目标指向,水环境与生态学的研究内容从水质全面拓展到水生态系统 [17]。

国内的流域治理主要分为三个发展阶段:1) 重点关注江河湖库天然水质监测评价的流域水质学研究阶段;2) 重点聚焦流域水污染治理的流域水环境学研究阶段;3) 2010年以来,全面进入流域水生态系统健康保护的流域水环境与生态学研究阶段 [18]。总体而言,我国河流生态修复工作目前大多停留在模仿国外已有案例的初步尝试和摸索阶段 [12]。同时,单元式结构是导致中国系统性水危机的根本所在,狭隘简单的工程思维及起源于部门分割、地区分割、功能分割的水资源管理方式,即“小决策”非常不利于水系统的综合治理和水生态的可持续改善 [19]。

本研究将以长江流域为对象,综合对其有借鉴意义的国外流域治理成果,总结出对我国流域生态修复有重大启示的关键因素,从而指导我国的流域治理、为共建美丽中国献策。

2. 典型国际流域选取

为和中国的国情相结合,本研究选择了国际九大流域作为研究对象并和中国长江流域进行对比。九大流域分别是尼罗河流域、亚马逊河流域、湄公河流域、泰晤士河流域、日本琵琶湖流域、密西西比河流域、莱茵河流域、多瑙河流域和拉普拉塔河流域。其中尼罗河流域、亚马逊河流域、湄公河流域、日本琵琶湖流域、泰晤士河流域这5大流域的自然、社会经济状况与长江流域有较大出入,因而未被列为研究对象。尼罗河流域被讨论最多的是阿斯旺大坝的生态环境影响,基于流域的整体视角以及规划不多 [20]。亚马逊河流域主要流经热带雨林,且流域内大部分区域人口密度极低,经济发展水平不高,对长江流域的参考意义不大 [21]。湄公河流域经济发展以农业为主,缺乏系统性规划 [22]。日本的琵琶湖是日本最大的湖泊,但面状水域与线性水域存在较多差异,难以被长江流域借鉴 [23]。泰晤士河流域治理较早,但主要针对的是城市生活污水直排造成的公共卫生挑战,长江流域多无这方面问题 [24]。

综上所述,本研究最终选取了密西西比河、莱茵河、多瑙河、拉普拉塔河–巴拉那河这四个流域作为国际流域案例的研究对象。密西西比河发源于美国明尼苏达州西北部海拔446米的艾塔斯卡湖,河流全长6020千米,长度仅次于非洲的尼罗河、南美洲的亚马逊河和中国的长江,名列世界第四位,是整个北美大陆的第一长河 [25]。莱茵河发源于瑞士境内的阿尔卑斯山北麓,主源有两条——前莱茵河和后莱茵河。前者位于圣戈萨特山区圣哥达山,后者位置偏东、发源于莱茵瓦尔德霍恩山麓。莱茵河全长约1232公里,通航区段为883公里,是欧洲最长的河流之一 [26]。多瑙河发源于德国西南部的黑森林地区,是欧洲第二长河,长度仅次于伏尔加河,达2850 km。多瑙河自西向东流经奥地利、斯洛伐克、匈牙利、克罗地亚、塞尔维亚、乌克兰等19个国家,是世界上干流流经国家最多的河流,其支流延伸至瑞士、波兰、意大利、波斯尼亚–黑塞哥维那、捷克以及斯洛文尼亚等6国,最后在罗马尼亚东部的苏利纳注入黑海 [27]。拉普拉塔–巴拉那河始于格兰德河和巴拉那伊巴河交汇处,是南美洲仅次于亚马逊河的第二大河流,全长4100公里,是世界第十三大河、流经南美洲、巴西、玻利维亚、巴拉圭、乌拉圭和阿根廷5个国家 [28] [29]。

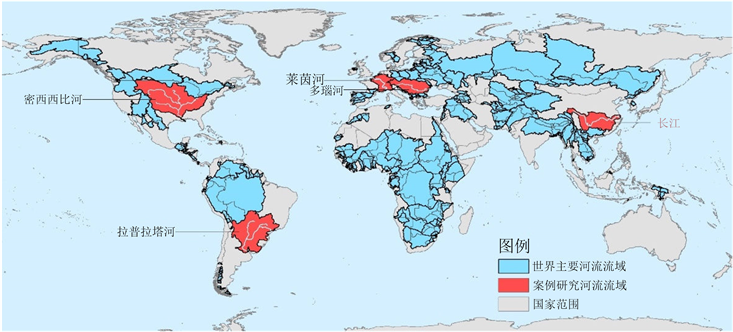

这些流域从200多年前就从不同层面进行流域国土空间整治修复(如图1),其出发点是应对流域所辖地区权属复杂、管理分散且内容差异大、资源开发过度且目标短浅、忽视长远利益等一系列问题,力图以流域为单元寻求集体共同开发利用的全方位共赢。

Figure 1. Location distribution of five typical watersheds

图1. 五大典型流域区位分布

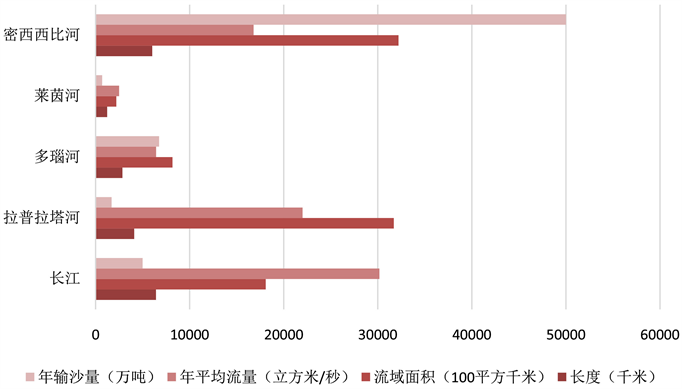

典型国外流域的空间权属、流域面积、社会发展、自然状况以及生态问题具有高度的复杂性及区域差异性,同中国的长江流域既有相似性也有差异性,详见表1和图2。

(一) 从空间权属看,国外流域除密西西比河流域仅流经美国和加拿大两个国家之外,其他流域都流经多个国家,空间权属及管理状况复杂。长江流域则主要在中国境内流经不同省份,权属关系同国际流域相比较为简单。

(二) 从人口状况看,只有莱茵河流域的人口密度超过了长江流域,其他流域的人口密度都相对较低;拉普拉塔河流域的人口总量与长江流域最为接近 [30]。

(三) 从经济与城市化状况看,美国的密西西比河流域和欧洲的莱茵河流域流经的地区多为社会经济高度发达、城市化进程结束状态。南美的拉普拉塔流域多流经发展中国家,经济欠发达,其流经国家的生产总值只有美国的十分之一。多瑙河流域的现状和中国长江流域相似,流经地区社会经济发展与城市化状态在不同区域之间差异巨大,既有高度发达区域也有欠发达区域 [31]。

(四) 从长度和流域面积看,只有密西西比河的长度可以媲美长江,但密西西比河与拉普拉塔河的流域面积是长江流域的1.7倍,这与河流流经地区的降水情况、地质、气候类型有较大的关系。

(五) 从流量看,长江流域年平均流量达30,166立方米/秒,这个数值远高于国外各大典型流域,比年平均流量最小的莱茵河高出10倍。这说明长江流域蕴藏着丰富的水利水电资源。

Table 1. Comparison of social and economic conditions in different watersheds

表1. 不同流域社会经济状况对比

Figure 2. Comparison of natural conditions in different watersheds

图2. 不同流域自然状况对比

3. 国外流域生态修复发展阶段划分

国外流域生态修复的开始时间略有不同,但其流域问题都是伴随着工业文明、流域沿岸人口增长和城市化建设的发展产生的。

1856年结束克里米亚战争后,《巴黎条约》建立的第一个多瑙河委员会以多瑙河作为国际航运水道对沿岸国家进行控制,以避免每个国家都想独自控制欧洲水路交通而导致的纷争 [32]。美国则在1907年就委派内陆水资源委对河流在运输、灌溉、防洪、水力发电等综合利用方面进行可行性研究,并通过各种方式加以论证 [33]。1933年,美国成立了田纳西流域管理局负责流域的开发规划、工程建设、水资源利用管理等 [34]。1950年,莱茵河流域的德国,法国,卢森堡,荷兰和瑞士成立了ICPR (保护莱茵河国际委员会),以应对工业化导致的莱茵河污染问题,同时建立水保护措施、协调监测和分析方法并交换监测数据 [35]。拉普拉塔河流域发展缓慢,但也于1960年开始形成多边条约,协调水资源分配以及水污染问题 [36]。

水是国外流域空间整治修复的核心要素和着手点,围绕水问题可以将国外流域国土空间整治修复分为两个阶段、四个时期(表2)。两个阶段主要是指:单一流域问题治理阶段和综合目标流域整治阶段,两者核心差异是整治目标“单一”与“多元”的对比。其中,单一流域问题整治阶段又可以根据其问题差异分为两个时期:水资源时期与水质时期。综合目标流域整治阶段在考虑水资源分配以及水质改善的基础上,进一步考虑了其他生态与社会发展目标,其中可分为水生态时期(生物多样性)和多功能时期(综合社会需求以及城乡发展)。洪水问题由于偶发性和不可控性,研究流域虽然一直都在试图解决此问题,但至今仍未有显著的效果。

Table 2. Comparison of different stages and characteristics of remediation and restoration of foreign watersheds

表2. 国外流域国土空间整治修复不同阶段及特点对比

3.1. 单一流域问题治理阶段及其特点

单一流域问题治理阶段在欧美主要指19世纪中叶至20世纪中叶期间,拉普拉塔流域由于发展缓慢在21世纪仍处于此阶段。以美国、欧洲为代表的发达国家在此期间制定的政策多以单一的流域问题治理为导向,如:水利发电、通航、水污染等 [37] ,且这些政策的发布多具有滞后性,往往是在污染已经对流域产生众多不利影响的结果后拟定的。此阶段流域治理以重点工程项目为主,规模大、灰色基础设施多,主要表现为修建水库、堤坝、河道裁弯取直、拓宽河道等工程性措施 [38] [39] [40]。不同流域在这一阶段的重点也有差异,例如在水质污染方面,莱茵流域面临的主要问题是严重水污染,特别是工业点源污染,污染治理被写入德国、荷兰等国家的水法以及公约中。密西西比河流域更多是农业面源污染的治理,同时结合水资源利用、水利发电、通航、防洪等 [41]。21世纪前,拉普拉塔河流域的公约和协议主要是为了协调、管理各国之间的水利、水资源、通航等问题。

3.2. 综合目标流域治理阶段的特点

综合目标流域整治在欧美起步于20世纪中下页。莱茵河流域、密西西比河流域在此期间制定的政策越来越多涉及到生物栖息地保护等生态修复方面的内容。莱茵河流域还专门出台了以鲑鱼洄游为目标的行动计划,通过一系列工程和非工程的途径较好地完成了该目标、并在不同的时间节点推出了进一步的改进政策 [42]。美国制定了流域尺度和跨区域尺度的湿地保护法案,以此来保护河流下游的生态环境 [43]。进入20世纪下旬后,欧美等国推出了目标更加综合的流域管理政策:不仅涉及到河流的水资源利用、水利工程、通航、防洪,还包括了生物保护、生物栖息地修复、沿河城市综合开发等 [44]。总而言之,最近20~30年,欧美国家的流域治理政策趋于多目标、综合化、具有一定的前瞻性,同时照顾到了生态、经济、社会三面的诉求。进入21世纪后,拉普拉塔河流域国家的法律和协议也反映出对生态环境、生物保护的关注。该阶段的最大特点是强调综合规划、措施分散、且绿色基础设施居多,例如湿地系统建设、生态廊道连通以及堤坝再自然化等。

4. 国际流域生态修复发展趋势

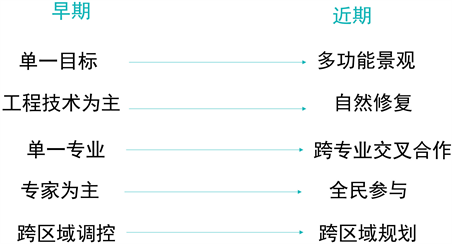

4.1. 流域生态修复目标的多元化

流域生态修复的目标从单一功能走向多元功能,强调复合价值的实现。2000年前后,生态经济研究重塑了人们对自然资源如何产生经济价值的认知:人类社会发展对自然资源有着深层依赖。所以生态经济发展中,政府不仅要组织经济发展,还肩负着环境保护的信托利益。当前的立法体系和流域机构设置将流域的要素具体化、只把目光聚焦于流域内局部的某种问题,而将这一问题同其可能造成的对流域内其他要素的影响割裂了开来、破坏了流域内各资源环境要素与整个流域内社会和经济发展的内在联系、忽视了流域上下游、支干流之间的相互影响。流域各要素得不到优化配置、拆东墙补西墙,流域生态问题没有得到解决。

因此,为了平衡生态环境与社会经济发展之间的矛盾,欧美的流域规划近几年日趋走向多功能一体化的目标界定与评价体系,综合水质、水量、水生态以及社会需求;兼顾水资源开发和水环境保护、进一步协调流域内上下游的关系,实现资源保护和可持续利用。

4.2. 流域生态修复措施的再自然化

流域生态修复措施由早期的大规模灰色基础设施走向分散的小规模绿色基础设施。实施低影响的生态工程措施营造基础环境后,让自然系统自我修复并完善功能进行生态治理。莱茵河、多瑙河以及密西西比河近几年的措施日益强调自然化解决策略(Nature-based Solutions),无论是污染处理还是雨洪治理,都强调人工湿地而不是工程化措施。

4.3. 流域生态修复参与主体的公众化

流域生态修复早期是单一专家决策,近年越来越趋向于跨学科共同协作,并逐步强化了公众参与的作用。欧美国家建立流域水环境信息网站、公开发布流域水环境信息、广泛向公众作调查、提高公众对流域治理的意识。在流域管理机构的组织架构中,公众作为第三方监管向政府反映想法和要求,在流域治理的重大决策中必须纳入公众的意见(图3)。

5. 对中国的借鉴意义

国外流域国土空间整治修复时间跨度大(200多年)且多为跨国整治,其复杂性远大于中国流域,目前国外流域大多不存在中国的城乡二元发展以及空间利用低效的问题。此外,国内城市化进程复杂,流域内不同地区可能正经历国外流域不同阶段的城市化及工业化进程,对国外的借鉴既要有整体认识也要根据在地问题以及发展阶段区别对待。概括而言,国外流域国土空间整治修复经验对我国的启示主要包括以下几方面:

Figure 3. Overview of ecological restoration trends in international watersheds

图3. 国际流域生态修复趋势概览

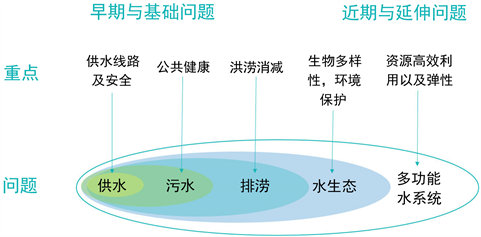

5.1. 对问题认知的启示

流域是围绕“水”要素形成的区划。流域层面的国土空间整治修复应当以水为核心,建立系统的问题评价体系。除却少数问题例如矿坑棕地、空间利用效率低下等问题与水无关外,崩岸、水土流失、石漠化、湿地等绝大多数流域内问题都是由供水量,消耗量,水流速度、水质状况、水生态环境状况等因素决定的。可以借鉴国外对于水问题的认知体系梳理国内的流域,如图4所示,供水是人类生存的底线,首先应考虑水质、其次考虑洪涝、水生态以及多功能水系统等各方面的问题。

Figure 4. International watershed water problem hierarchy and evolution

图4. 国际流域水问题层次与演化

此外,流域尺度的决策需要跨区域协调,地方性问题再重要若没有跨区域影响都可以在地方解决,不需要提到流域尺度讨论。

5.2. 对优先级别的启示

正如习总书记所说:“正确把握整体推进和重点突破的关系,全面做好长江生态环境保护修复工作。 [45] ”流域国土空间整治修复需要对问题确定优先级别,分批分重点制定不同的策略。美国制定了一系列针对不同小流域的生态脆弱性评价,以评定不同小流域需要被整治的优先级 [34];欧洲学者从城镇发展和人口需求等方面提出了有关整治迫切性的讨论 [21]。国内流域问题优先级的界定尚需要深入的研究,借鉴美国的象限原则 [25] ,国内可以从生态脆弱性(生态系统本身受破坏以及能够自我恢复的程度)和整治迫切性(对城乡居民福祉造成威胁的程度)两个维度考虑。对于高度脆弱且整治迫切性高的地区应该优先整治修复;对于生态脆弱性高但是整治迫切性低的区域可以只采用保护策略,力求在降低干扰的基础上让自然做功;对生态脆弱性低但整治迫切性高的区域需要适当干预,因为进一步的无序发展会恶化流域状况;对于整治迫切性以及生态脆弱性都较低的区域可以无为而治,不多加干预(表3)。

Table 3. Priority and strategy definition based on regional ecological vulnerability and urgency of remediation

表3. 基于地区生态脆弱性和整治迫切性的优先级别与策略界定

5.3. 对目标界定的启示

欧美的流域整治修复主要受工业文明的影响,经历了由单一目标向多目标转化的过程,且20世纪中旬之前整体社会的生态意识尚未觉醒,所以欧美流域的早期整治以单一目标的工程以及灰色基础设施为主 [27]。我国不同地区处于城市化以及工业发展的不同阶段,但社会环境在生态文明与美丽中国建设的大背景下已经转入生态文明的思维。习总书记2013年11月对《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》作说明时指出,“山水林田湖草是生命共同体” [46]。用途管制和生态修复必须遵循自然规律,如果种树的只管种树、治水的只管治水,很容易顾此失彼、造成系统性破坏。由一个部门负责领土范围内所有国土空间用途管制职责,对山水林田湖进行统一保护、统一修复是十分必要的。

所以,流域问题并不能只聚焦在单一问题上,而应该考虑多功能系统整治,构建一个由“核心问题+生物多样性+社会服务”的多元功能一体化目标界定与评价体系 [47]。部分地区由于人迹罕至、没有社会服务需求,因此没有介入国土空间整治与生态修复的必要,可以将其保护起来让自然自我修复。

5.4. 对流域分区的启示

一是根据城市化程度进行分区,将城市与农村分开对待。欧洲的多瑙河流域严格分析评价了城市与乡村区域的差别、制定了不同的规划,因为城乡二者的水问题以及相关策略存在明显不同 [31]。中国未来的城市将步入存量更新,乡村地区将成为发展调整的重点,流域区划需要考虑城市化程度不同所导致的问题及策略差异。

二是基于自然要素的区划途径。国外的流域分析区划多以小流域为单位,详细分析了不同自然要素的差异,例如美国在做流域健康和脆弱性评价的过程中综合考虑了景观、植被、水文、地形、生物多样性等 [23]。欧洲的景观特征评价体系也完全是以自然和人文要素为基础形成的跨尺度区划 [21]。国内正在实施的主体生态功能区划与“要素区划”相比较,何种区划模式更有利于后续管理决策有待进一步探索。

5.5. 对流域规划的启示

欧美流域整治修复基本上建立了完善的“监测、评价、规划”循环体系,用监测为评价提供数据,同时监督流域规划的效果,用评价直接指导规划 [17]。国内无论监测、评价,还是规划都亟待完善,具体的监测、评价和规划内容可参考欧美的方法。

此外,欧美的流域规划包含战略规划和空间规划。战略规划定方向、控指标;空间规划落实具体策略、内容和问题。例如多瑙河流域分别分析了城市和乡村所造成的水污染问题,之后空间规划就城市和乡村给出了两个不同的方案 [31]。国内的流域规划也可以借鉴欧美的相关方法,采用问题导向的分析模式与空间规划落地策略。

5.6. 对组织管理的启示

国外流域对于中国流域组织管理的启示可概括为两大方面:一是多层面全方位参与;二是司法与监管 [21]。首先,中国应该学习国外调动国家、省市以及民间组织多层面的参与及资金支持,形成全方位的流域组织管理框架。尤其要鼓励企业的积极参与,并扶持民间地方组织的有效建立、运转与自主管理。通过行政手段和经济手段结合的方式,综合利用政府部门决策、私营企业承包的方法、鼓励新技术、新设备的开发用;将流域作为当地社会经济发展的资源,以多种手段低成本、有效配置。建立流域水环境信息网站,公开发布流域水环境信息、广泛向公众作调查、提高公众对流域治理的意识;向政府反映公众的想法和要求、在流域治理的重大决策中纳入公众的意见。其次,国内管理偏重行政干预,而国际流域管理则倚重司法干预。单从管理效率上讲,我国的这种特殊的管理方式可能具有一定优势,但是也可进一步以法律为保障、利用司法途径对河流进行管理。根据中央一号文件,我国正在从区域管理逐步向流域管理转变,这为流域水环境综合治理提供了条件,也对基层政府提出了挑战。用法律来明确与流域治理有关的各方责任、合理分配水量、制定水质标准以及纠纷的解决途径等;在过程中借鉴多瑙河流域管理的经验,采用第三方介入的方式完善国内流域整治修复的监测监督体系 [31] ,实现管理、治理、监理的独立运行。

5.7. 对科研重点的启示

习近平高度重视长江经济带绿色发展理念的树立,他提到“秣马厉兵,清扫战场,大保护工作也是兵马未动粮草先行。这个粮草就是思想认识,推动长江经济带发展首先要解决思想认识问题” [9]。与国外流域的基础资料以及研究相比,国内尚有比较大的缺口:

一是地域特色本土生态系统的详细区划与物种结构研究。国外流域生态修复的起点是寻找修复目标的参考生态系统,常指本地史前状态或是附近没有人为干扰的生态系统。欧美大多地区已有比较详细的生态系统区划以及内部物种结构的介绍与分析 [23] ,但国内的相关资料与研究非常粗糙,无法应对未来大规模的生态修复建设需求,亟待强化。

二是有关本土生态系统自然演替路径的研究。国外流域生态修复强调人工干预能够促进并加快自然演替修复的过程,但这种干预是需要建立在对本土生态系统自然演替路径清晰界定的基础之上的 [21]。国内绝大多数生态系统的自然演替路径尚不清晰,这会使得人工干预变成过度做功或是无效做功。

三是有关流域生态系统弹性阈值的研究。国外流域生态修复强调的是对已经跨过弹性阈值无法自我维持功能也无法自我修复的生态系统进行人工干预 [12]。国内有关弹性阈值的研究尚未被推广到能够和流域生态修复实践相结合的状态,这方面亟待加强以更好地辅助生态修复优先级别的确定以及问题区域的界定。

5.8. 对国外流域国土空间整治修复区别借鉴的建议

国外流域国土空间整治修复由于社会经济以及自然条件的不同,其内容以及措施各有侧重,我国不同地区针对地方发展状况及问题不同应区别进行借鉴:

欠发达地区重点参考拉普拉塔河流域,资金上多借助国家资源以及外力、措施上充分利用尚未被过度破坏的自然禀赋直接建立分散而有效的绿色基础设施、过程中借助地方民众参与的机会提升地方就业率并开展环境教育 [36]。

农业面源污染治理应参考美国密西西比河流域的经验,其建立的浅层排水系统以及农田周边的人工湿地系统有效降低了农业面源污染对密西西比河下游墨西哥湾的压力 [25]。

工业点源污染治理应参考欧洲莱茵河流域的治理经验,其流域生态修复的长期重点就是削减工业污染 [26]。

洪涝治理可以根据城市化程度的不同参考国外不同流域的经验。在城市化高、人口密度大的情况下重点借鉴荷兰、德国的修堤筑坝工程、增加或拓展河道和水广场(water plaza),以及美国、德国城市更新背景下的绿色基础设施建设和低影响开发策略 [23]。

城市化程度低、人口密度小的地区重点参考美国密西西比河以及拉普拉塔河流域的大面积湿地建设工程 [25] [36]。

区域景观品质提升多参考欧洲的相关经验。与美国的百年发展史不同,欧洲和中国一样具有久远的农业文明与历史进程,其乡村地区有自己的独特潜质,特别是英国、法国、意大利等历史悠久的国家。欧盟从《景观公约》开始就一直特别注重区域景观品质的系统评价与提升 [48] ,其方法体系值得中国借鉴。

6. 结语

在国家政策大力支持、社会关注更加聚焦、生态文明、生态修复、美丽中国、山水林田湖草等与环境保护相关的热词愈来愈为更多人了解的今天,我国已将生态文明置于国家发展的战略地位。流域治理是以流域为单元对国土空间进行整治和修复的整体性思路,它主张打破我国传承千年的“单元式”思维,将流域范围内的各单位视作整体,对流域问题进行综合整治。这种整体性思路将摒弃“头痛医头脚痛医脚”的割裂式治理思路,从整体的角度来看待流域内产生的问题,从而对问题的根源进行整治。打破单元式治理思路、号召相关主体协同工作将是未来流域治理的机构壁垒。本研究梳理了国外流域生态修复的发展历程,选取了对中国长江流域有借鉴意义的典型国际流域,通过梳理其流域生态修复发展趋势总结出了对中国具有借鉴意义的8条启示。这些启示对于我国目前存在的理念误区、思路盲点、修复手段缺失等问题具有非常重要的指导意义、为我国流域国土空间治理搭建了基本框架。

在具体治理及实操环节,由于各国、各地在地理、经济、环境、生态要素等方面的千差万别,本研究没有提出指南性的具体操作建议,各地在进行流域国土空间治理的过程中还需根据实际情况因地制宜的进行决策,不能盲目模仿、照搬照抄国外的先进经验而忽视自己的本土特征,应该在正确的顶层设计基础上,有的放矢的选取治理策略。

以流域为单元的国土空间治理是基于习近平总书记“山水林田湖草”治理思路上的正确决策,是符合国家生态文明建设和修复的系统性治理思路。只有将目光放远、将问题的解决追踪到根源,我们才能让子孙后代望得见青山、看得见绿水。