1. 引言

工业革命以来,生产力突飞猛进的发展在给人们带来巨大财富的同时,也给自然生态系统带来了严重的负面影响,由人类活动所排放的各类废弃物造成了全球范围内的生态环境恶化,已成为影响和制约各国经济社会发展的突出问题。根据联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)的观测数据显示,1906年至2012年的一百年间全球平均气温升高了0.84℃,到本世纪末全球平均气温升高幅度可能是1.8℃~4℃,全球暖化导致海平面上升使人类生存的陆地面积减少、极端天气频发、物种灭绝等一系列灾难性后果,而造成这一趋势的主要原因是人类对化石能源的消耗所产生的二氧化碳等温室气体排放。专家们指出,若二氧化碳浓度以目前的趋势增加,各种气候灾害和极端天气发生的概率将大大增加,从而对人类社会及自然生态系统造成严重的伤害。此外,2013年9月30日在开普敦开幕的第16届世界清洁空气大会指出,目前全世界每年有10亿人遭受空气污染的侵扰,空气污染每年造成的城市人口死亡数字高达200万,空气污染给发达国家和发展中国家造成的经济损失分别占各自国内生产总值的2%和5%。而世界卫生组织于2014年3月25日发布的数据显示,2012年空气污染造成了约700万人死亡,相当于全球每八位死者中就有一位是因空气污染而导致。这一调查结论是以往估计数字的两倍还多,确认了空气污染是世界上最大的环境健康风险。

与此同时,我国在三十多年的改革开放中取得了举世瞩目的经济发展成绩,但也付出了沉重的资源环境代价,水资源短缺、空气质量恶化、土地荒漠化及植被破坏严重,近年来我国中东部地区、尤其是环渤海地区甚至多次出现了持续大范围的雾霾天气事件,已引起了政府、理论界和普通民众的广泛关注。为此,党的十八和十九大明确提出要大力推进生态文明建设,同时各地方政府也相继出台了一系列大气污染治理方面的政策,以期实现“努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展”的宏伟目标。

环渤海地区指的是京津冀、辽东半岛、山东半岛环渤海经济带,同时延伸幅射到辽宁、山西以及内蒙古等地区,约占全国国土面积的13.31%及总人口的22.2%,它是21世纪中国最具发展潜力的都市圈,但同时也是我国大气污染最为严重的地区之一。快速恶化的空气质量已严重影响了该地区的经济社会发展,危及人们身体健康。为此,对影响环渤海地区空气质量的各因素作进一步深入的研究与分析,不仅有利于我国在建设资源节约型、环境友好型社会中取得重大进展,同时也对实现我国生态文明建设目标具有十分重要的理论价值与现实意义。

2. 国内外相关研究文献综述

随着全球气候变化的加剧,人类社会对造成大气污染及全球变暖的主要因素——二氧化碳排放问题越来越重视,学术界对该领域的关注也在不断加强。

国外学者对于碳排放的研究,主要是集中在经济发展、人口规模、老龄化、技术进步以及城市化等方面。Birdsall [1] (1992)认为一方面更多的人口会导致更多的能源需求,而更多的能源消费又导致了更多的温室气体排放;另一方面,人口规模的迅速扩张致使森林遭到破坏,从而改变了土地利用方式等,这些都造成了碳排放量的增加;Knapp [2] (1996)进行了全球二氧化碳排放量与全球人口之间的因果关系检验,结果显示二者不存在长期协整关系,但全球人口确是全球碳排放量增长的原因;Chung [3] (2004)的研究则证实城市化和工业化是导致韩国50多年来平均气温升高的主要原因;Dalton [4] (2007)的研究结果表明,技术变动的净影响在本世纪上半叶是增加碳排放,而人口老龄化的净影响是降低碳排放,且在一定条件下,人口老龄化对碳排放和气候变化的影响比技术变动的作用更为显著。

近年来,国内学者也从人口、经济以及城镇化等角度对我国二氧化碳排放量或气候变化的相关领域进行了广泛的研究:任国玉等 [5] (2005)的研究表明,城市化因素对中国地面平均气温记录具有显著影响;朱勤等 [6] (2010)的分析结果显示居民消费水平与人口结构变化对碳排放的影响力已高于人口规模变化的影响力;蒋耒文 [7] (2010)认为人口老化是影响发达国家温室气体排放的重要人口因素,而城镇化水平则在发展中国家具有更重要的意义;宋杰鲲 [8] (2010)的实证分析显示劳动年龄人口占人口总数的比例越大,二氧化碳排放量的增速反而会有所减缓;李楠等 [9] (2011)的研究表明,1995年至2007年间,城镇化率、恩格尔系数、第二产业就业人口比重对中国的碳排放量有正向的影响,而人口规模与人口老龄化会减少碳排放;王芳等 [10] (2012)认为人口的结构性因素与碳排放具有非线性的关系,并在进一步的研究中 [11] (2013) [12] (2014)提出人口规模已不再是造成环境压力的主要原因。

总体来看,多数学者都认同经济发展、能源消耗及能源结构、人口规模、人口的结构性变化以及居民消费、技术进步等因素与二氧化碳排放量有显著的相关关系,但各因素对不同地区、不同时期的影响却并不完全一致。因此,在对以往研究文献的梳理与总结的基础上,本文将运用历史宏观数据对环渤海地区的经济发展水平、产业结构、人口规模、人口的结构性因素以及城镇化水平等变量与二氧化碳排放总量之间的关系进行数理与计量分析,进一步深入探讨有效提高空气质量的途径与方法,以期为政府决策者制定相关政策提供理论依据。

3. 二氧化碳排放量测算方法介绍

二氧化碳排放量的计算公式可表述如下:

其中CO2为二氧化碳排放量,E为各能源品种的终端消费量,H为各能源品种的热量值,C为各能源品种的含碳量,O为各能源品种的碳氧化率,(44/12)为CO2与C的分子量比率、即将碳转化为二氧化碳。

根据《中国能源统计年鉴》中公布的各品种能源低位发热量及《中国省级温室气体清单编制指南》、《2006年IPCC国家温室气体清单指南》中公布的我国各主要能源的含碳量、碳氧化率,按照上文介绍的方法进行计算,得到我国各主要能源品种的碳排放系数,如下表1所示。

Table 1. Carbon emission factors for major energy sources

表1. 各主要能源品种的碳排放系数

数据来源:根据《中国省级温室气体清单编制指南》及《2006年IPCC国家温室气体清单指南》中数据整理计算得到。

根据各能源碳排放系数和五省二市历年各品种能源消费量可以计算出环渤海地区历年二氧化碳排放总量吗,如下表2。

Table 2. Total carbon dioxide emissions over the years in the Bohai rim region (unit: 100 million tons)

表2. 环渤海地区历年二氧化碳排放总量(单位:亿吨)

数据来源:根据五省二市历年各品种能源消费量乘以表1中的各能源碳排放系数得到。

4. 数据来源及现状描述

4.1. 数据来源

文中环渤海地区的1996~2015能源消费实物量数据来自国家统计局官网,主要包含煤炭、焦炭、原油、汽油、煤油、柴油、燃料油、天然气以及电力的消费量,并按照上节方法计算得到各省市历年的二氧化碳排放总量。

五省二市历年的地区生产总值、人均GDP、三次产业产值、常住人口总量、城镇人口数等数据均来自国家统计局官网年度数据,各地区的能源消费总量数据来自历年的《中国能源统计年鉴》以及《北京统计年鉴2016》、《天津统计年鉴2016》、《河北统计年鉴2016》;单位GDP的碳排放强度、人均碳排放量分别由碳排放总量除以地区生产总值、常住人口数得到,万元GDP能耗、人均能耗则由能耗总量除以地区生产总值及常住人口得到,二三产业占比分别由各地二三产业产值除以当年地区生产总值得到,城镇化率则由各地区历年城镇人口数除以常住人口数得到。

4.2. 现状描述

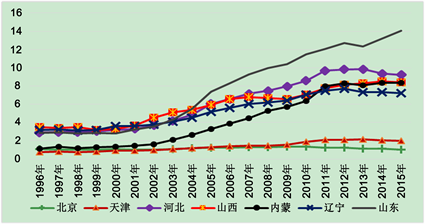

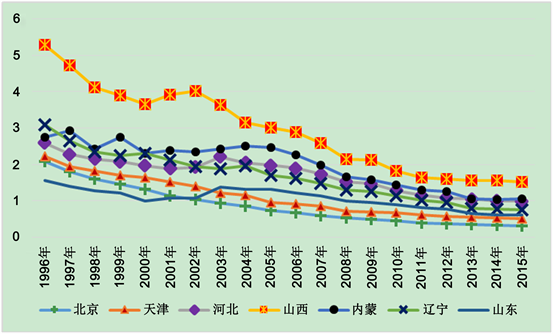

从历年的碳排放总量来看(如图1所示),山东的碳排放总量显著高于其他地区,且增长趋势明显,排放量次高的河北省近三年有所下降。内蒙古则是另一个碳排放总量增长迅猛的省份,自2002年至2011年年均增速高达18.7%。

Figure 1. Carbon emissions in the Bohai rim region, 1996-2015 (unit: 100 million tons)

图1. 1996~2015年环渤海地区碳排放量(单位:亿吨)

碳排放总量较低的北京、天津二市增长幅度略小,相比较而言,天津市的碳排放量在2004年之后一直高于北京,且天津的碳排放增量也明显高于北京,仅在2014、2015年度有所下降,分别较上一年度下降4.04%、3.78%,而北京自2011年后碳排放总量下降趋势明显,2015年较2014年下降9.08%、2013年较2012年下降10.37%。

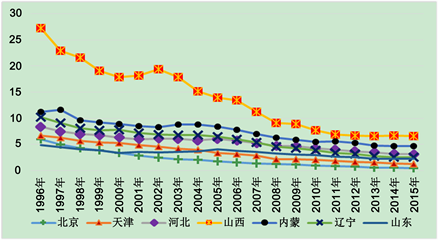

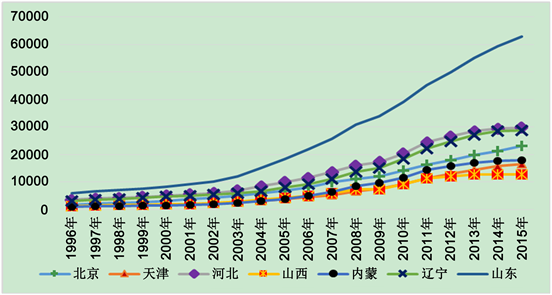

但从碳排放强度(即单位GDP的碳排放量)来看(如图2所示),各地区的减排成效明显,尤其是山西省,从1996年时每万元GDP排放27.3吨二氧化碳下降至2015年的6.57吨,减碳率达75.95%。

Figure 2. Carbon intensity in the Bohai rim region, 1996-2015 (unit: ton/10,000 yuan)

图2. 1996~2015年环渤海地区碳排放强度(单位:吨/万元)

碳排放强度下降幅度最大的是北京、天津两市,2015年较1996年时单位GDP的碳排放量下降幅度分别达到92.39%、82.04%。

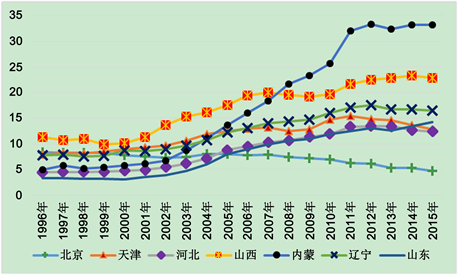

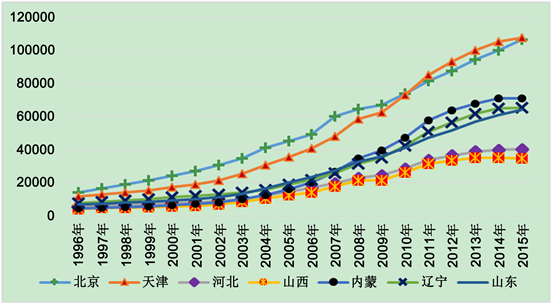

而从人均碳排放量来看(如图3所示),除北京市外,其他各地区的人均碳排放量仍处于增长趋势中。相较于1996年,2015年的人均碳排放增长幅度最大的内蒙古增长幅度高达564.65%,山东增长332.7%,增幅最小的天津市增量也达到62.24%。而北京市的人均碳排放量则下降了43.2%。

Figure 3. Per capita carbon emissions in the Bohai rim region, 1996-2015 (unit: ton/person)

图3. 1996~2015年环渤海地区人均碳排放量(单位:吨/人)

从能源消费总量来看(如图4所示),环渤海地区的能源消费总量增长较二氧化碳排放量的增长量更多,增速最快的内蒙古、山东两省年均增长率分别达到11.17%、8.47%,与碳排放总量的增速相比较来看(分别为11.46%、9.12%),内蒙古与山东的碳强度均有所上升。而碳排放量明显减少的北京市,其能耗总量年均增长也达到了3.29%,说明北京市的能源使用带来的碳排放有明显下降。总体就1996至2015年的碳排放增长与能耗增长来看,其他地区的碳强度均有所下降。

Figure 4. Total energy consumption in the Bohai rim region from 1996 to 2015 (unit: 10,000 tons of standard coal)

图4. 1996~2015年环渤海地区能源消费总量(单位:万吨标准煤)

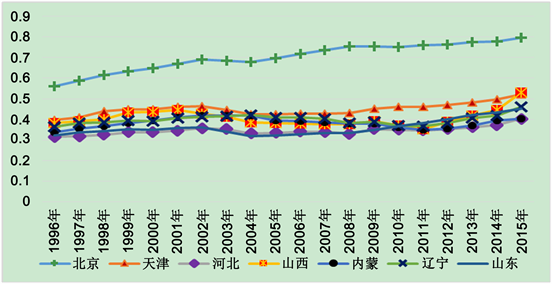

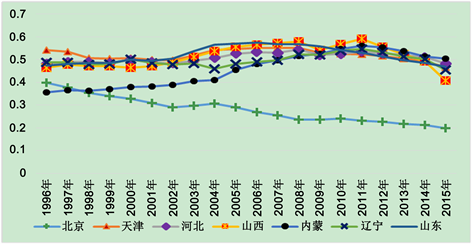

下图5显示了1996年至2015年环渤海地区五省二市的万元生产总值能耗情况,各地均显著下降,年均下降幅度最大的依然是北京、天津两市,分别达到9.7%、7.47%,其他五省中下降幅度最大的是辽宁、山西两省,降幅分别为6.98%、6.17%。说明各地区的能源使用效率有明显提高。

Figure 5. Energy consumption per 10,000 yuan of GDP in the Bohai rim region, 1996-2015 (unit: ton)

图5. 1996~2015年环渤海地区万元GDP能耗(单位:吨)

与人均碳排放量的增长趋势类似的,各地区的人均能源消耗也有明显的提高(如图6所示),说明与能源消耗、碳排放的增长相较,人口增长较缓,而随着经济的快速发展,能耗不可避免有所增长,而随之造成碳排放量的增长,而人口基数变化较小,因此反映在人均能耗量、人均碳排放量等指标的变化上呈现出明显的增长,但并不能由此说明各地的能效下降或环境恶化。

Figure 6. Per capita energy consumption in the Bohai rim region from 1996 to 2015 (unit: ton)

图6. 1996~2015年环渤海地区人均能耗(单位:吨)

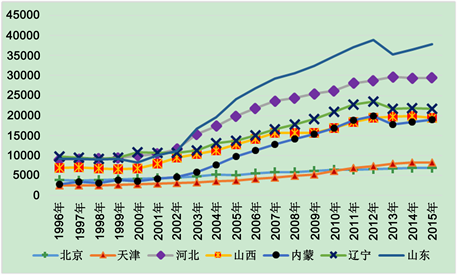

而从图7~图10所显示的各地经济发展情况来看,各地的经济增长显著,总量提高最快的是北京市,而人均GDP增长最多的则是北京、天津两市,明显高于其他五省。从产业结构来看,北京市的三产占比(79.65%)也明显高于其他地区,除北京(19.74%)外其他地区的二产占比较为接近,均在40%~50%之间,与全国平均水平接近。说明各地区的经济增长仍较为依赖于第二产业,而第二产业属高碳行业,逐步减少第二产业的比重有利于减少二氧化碳排放总量的减少。可见,环渤海地区的碳排放主要缘于各地区的高碳产业结构,应尽快转变经济发展模式,以改善环渤海地区不断恶化的空气质量。

Figure 7. GDP of the Bohai rim region, 1996-2015 (unit: 100 million yuan)

图7. 1996~2015年环渤海地区GDP(单位:亿元)

Figure 8. Per capita GDP of the Bohai rim region, 1996-2015 (unit: yuan)

图8. 1996~2015年环渤海地区人均GDP(单位:元)

Figure 9. Proportion of tertiary production in the Bohai rim region from 1996 to 2015 (unit: %)

图9. 1996~2015年环渤海地区三产比重(单位:%)

Figure 10. Proportion of secondary production in the Bohai rim region from 1996 to 2015 (unit: %)

图10. 1996~2015年环渤海地区二产比重(单位:%)

从人口角度来看,北京、天津都是超级大城市,2015年末北京市的常住人口规模达到2171万人,天津人口总量相对较小、2015年末拥有1547万人口(如图11所示),而其他五省中人口最多的是山东省、其2015年常住人口达9847万人。

Figure 11. Permanent population of Bohai rim region from 1996 to 2015 (unit: 10,000 people)

图11. 1996~2015年环渤海地区常住人口(单位:万人)

从人口增长率来看,五省的增速显著小于京津两市,增长率仅为0.33%~0.87%,京津的人口增速则分别为2.93%、2.63%。

5. 数理分析

5.1. 建立模型

STIRPAT模式是用于分析人口规模、人均财富、技术水平与环境影响之间关系的非比例影响随机模型,该模型是在“IPAT”模型的基础上扩展而来。“IPAT”模型是由Ehrlich首次提出,用于反映人口对环境压力的影响(Ehrlich, 1999),但该模型无法解决各因素不同比例变化以及难以做计量经验研究的问题。STIRPAT模型突破了这一限制,同时又保留了原模型中的乘法结构,确立了人口、经济和技术作为影响环境的三个主要因素。

具体可表述如下:

(2)

其中I为环境影响,在本文中指二氧化碳排放总量,P为人口因素,A为人均财富,T为技术水平。β、δ、λ分别为各因素的影响系数,α为常数项,u为随机扰动项。

为更加清晰人口因素对碳排放量的影响,本文将上式中p进一步分解为包括人口规模以及人口城镇化率等变量在内的综合人口因素,并对各变量采用对数形式,以降低数据中可能存在的异方差问题、消除变量中的波动趋势,从而得到弹性关系的等式。分解后的STIRPAT模型可作如下表述:

(3)

其中p为各地人口规模,urban为城镇化率,即城镇人口占总人口的比重;上式中的下标

代表样本时间。

5.2. 变量选择及描述

具体而言,本文选取如下变量:

1) 二氧化碳排放量(I)。根据上文介绍的方法计算得到(单位:万吨)。

2) 人口规模(p):计算所有的常住人口,不仅包括具有本市户籍的人口,同时也包括在本市居住超过6个月以上的非本市户籍人口、即常住外来人口(单位:万人)。

3) 人均财富(A)。即人均GDP:以当年GDP总额除以当年常住人口总数得到(单位:元)。

4) 技术水平(T)。即能源消费使用效率:以能源消耗总量除以GDP得到单位GDP的能源消耗量。能源消耗总量以标准煤为计量单位,采用统一的热值标准。我国规定每千克标准煤的热值为7000千卡。将不同品种、不同含量的能源按各自不同的热值换算成每千克热值为7000千卡的标准煤(单位:万吨标准煤)。

5) 三次产业占GDP比重:以历年统计年鉴中三次产业产值除以当年地区生产总值得到(单位:%)。

6) 城镇化率:以城镇常住人口数除以总人口数得到(单位:%)。

各变量的基本统计信息如下表3所示。

Table 3. Data statistics report for each variable

表3. 各变量的数据统计值报告

数据来源:见前文中的数据来源介绍。

5.3. 回归分析

根据上文建立的理论模型与变量选择,本文采用面板数据模型进行计量实证分析,面板数据同时包含了时间序列与截面数据的信息,能够反映环渤海地区各省市之间存在的异质性(即时间上和空间上的异质效应),并避免多重共线性的问题。笔者根据对个体特定效应的不同假设,分别用固定效应模型及随机效应模型对所建立的计量模型进行回归,并结合Hausman检验结果在这两种模型中进行选择。

实证回归中的被解释变量为各地区的碳排放量(取对数),解释变量包括均取对数的人口规模、人均GDP、单位GDP能耗,以及未取对数的城镇化率、第二及第三产业产值占GDP比重等变量。

如下表4,回归结果显示个体固定效应模型更适用于本文,因而笔者以个体固定效应模型分别对总样本及各地区的碳排放量进行实证分析。总样本回归的结果显示(如表4所示),人均GDP、单位GDP能耗、产业结构、城镇化率等变量均与环渤海地区的碳排放量显著正相关,而与第三产业占GDP比重相比较,第二产业占比的提高将会使碳排放量的进一步增加。

注:*、**、***分别表示估计系数在10%、5%、1%水平上具有显著性。

从正相关的各变量其系数估计来看,对碳排放量影响最大的是第二、三产业占GDP的比重,其次是城镇化率,再次是单位GDP能耗以及人均GDP,而人口规模的影响不具有统计显著性,说明总体来看,环渤海地区的人口扩张已经不再是造成碳排放的主要原因,而人口的结构性变化以及产业结构才是碳排放量增加的重要来源。

需要特别注意的是,从环渤海地区总体来看,人口规模的扩张对二氧化碳排放量的影响并不显著,这是与以往研究非常不同之处。通常认为,人口规模的增大,会由于需求扩张而造成更大规模的能源消耗,并由此造成二氧化碳排放的增加,使空气质量状况变差;但另一方面,我们也应该看到,随着经济社会的发展也使得人们对于环境质量的要求更高,人们的生活质量得到相应的提高,从而能够促进经济结构与能源消费结构的调整,并增加对污染治理的投资,同时人口素质的提高与技术进步都有利于环境保护与污染治理,最终有可能使得包括空气质量在内的环境状况得以改善。此外,样本数据显示,1996年至2015年环渤海地区人口年均增长率约为1.22%、尤其是除北京、天津二市之外的五省地区年均增长率仅为0.60%,已进入人口总量的低增长阶段,而人口为经济的增长提供了必要的劳动力与人力资源支持,由此可见环渤海地区的人口增长已不再是空气质量恶化的主要压力,而由人口的适度增长带来的经济结构、消费结构等方面的变化则有可能对空气质量有着一定的改善作用。

而产业结构对碳排放量的影响中,以往多数研究中认为第二产业对环境的负面影响显著大于第三产业的结果在本文中并不明显,本文的数据回归分析显示第二产业促进碳排放量的系数仅略大于第三产业,说明环渤海地区的第三产业也并非低碳环保产业,在今后的发展中应着重发展高能效的低碳第三产业,以减少该地区第三产业发展对环境的负面影响。

6. 小结

通过对环渤海五省二市自1996年至2015年的历年宏观数据的收集与整理,笔者根据《中国省级温室气体清单编制指南》及《2006年IPCC国家温室气体清单指南》的方法及相关参数进行了各地区历年的二氧化碳排放量计算,总结并描述了环渤海地区的二氧化碳排放量变化规律以及经济、人口等宏观变量的发展趋势,并采用面板回归模型实证分析了经济增长、技术进步、人口因素、产业结构等因素与环渤海区碳排放量的数理关系。

回归结果显示,产业结构与人口的城镇化率对环渤海地区碳排放总量的增长有着明显的促进作用,同时人均GDP与单位GDP能耗也与碳排放量显著正相关。而人口规模对碳排放量的影响则不具有统计显著性,说明人口规模的扩张已不再是我国目前环境压力的来源。

基金项目

本文是天津市哲学社会科学规划课题《环境规制对天津市就业的影响与对策研究》(TJYJ18-038)的阶段性成果。