1. 引言

戴昭铭 [1] 认为:“语言规范化的任务是确立并推行一种标准化的民族共同语,并力求维护它的纯洁健康——一般来说,这样的提法也是可以成立的”。由于语言在使用中处于不断的发展变化,因此语言规范也要与时俱进,具体来说可以把发展和规范的关系表述为:“规范是在发展中的规范,发展是在规范下的发展”。语言规范就是对语言变化的评价和选择,在评价和选择过程中要坚持准确与经济并重的“效率原则”,要坚持惯用法的合理性和语言规范的描写性。

李宇明 [2] 认为,从词性来分析规范有两种:一种是名词,可以解释为标准;一种是动词,可以解释为使之规范。语言规范的制定依赖于对语言文字内部结构规则和语言文字发展演变规律的认识,是客观的语言文字规则及其发展演变规律的主观化成果。名词性语言规范可以分为不成文规范和成文规范,即:不成文规范是同一个语言社团成员运用语言文字习惯的集合,通过语感、语言活动和语言产品等三方面来体现;成文规范是对不成文规范的理性加工,是不成文规范的学术化,它主要体现在规范文件、辞书、语文教科书和现代白话文典范作品等,其中由政府和权威机构发布的规范文件还有规范效力的问题,体现在规范范围、规范时效和规范力度等三方面。动词性语言规范就是以语言文字规范化和构建和谐社会为导向的,基于语言文字规则、规律认识基础上的社会干预,而社会干预的结果就是成文规范。梁京涛 [3] (2018: 213-219)结合马克思主义认识论探讨了语言文字规律性认识等与语言规范的关系,还结合矛盾论分析了语言规范的动态与静态之间的关系。

语言规范是人类认识世界和改造世界的重要实践活动(梁京涛 [3] ,2018:214)。语言规范包含以下几个要素(具体见图1):规范主体、规范方法、规范客体、规范结果、规范受众和规范目标,其中:

规范主体是机构,包括权威机构和行业机构,其中:权威机构制定、发布规范标准,再由其他机构或人群实施,是自上而下的过程;行业机构制定的规范标准从行业试行、完善再到权威机构认可、发布,是自下而上的过程;规范制定主体可以是权威机构或行业机构,但是规范发布主体只能是权威机构;

规范方法是语言规范的方法论。语言规范实践活动的开展依赖于方法论指导,而方法论的来源一个在于语言监测,一个在于四象限工作法。李宇明提出的语言文字内部结构规则和语言发展演变规律正是语言文字本体研究实践结果,而语言本体研究依赖于语言监测。语言监测一方面帮助人们发现语言中稳定的部分,把握语言规范的稳态,保障语言工具属性的发挥;一方面帮助人们发现语言中变化的部分,适时调整语言规范,保障和谐语言生活的构建。四象限工作法是管理学中重要的时间管理方法,按照“先轻重,后缓急”的原则对工作进行划分。而语言规范的四象限工作法重视语言规范的效力,按照李宇明对语言规范效力的分类再结合管理学中的四象限工作法,我们或许可以得出以下结论:轻重可以用规范范围和规范力度等两个指标来衡量;缓急可以用规范时效性来衡量,因为时效性是社会或社会某个领域需要建立某种规范标准的迫切度,具体参见表1;

Figure 1. Language specification process

图1. 语言规范过程

Table 1. Normative effectiveness assessment

表1. 规范效力评估

规范客体为使用中的语言变体;

规范结果为名词性语言规范 [2] ,也就是规范标准。规范结果不是语言规范目标,规范结果是服务于规范目标。规范标准通过执行者实施来实现规范目标。根据执行者不同,我们可以把规范标准分为:人群标准、机构标准和机器标准;

规范受众是规范标准的服务对象和执行者;

规范目标是更好地指导、服务应用,也就是构建和谐语言生活。

2. 语言规范的轻重

语言规范的轻重是指其重要程度,其衡量维度包括:规范范围、规范效力和其他。

2.1. 规范范围

我们认为规范范围包括两个维度,一是内容范围,一是适用范围。规范范围与规范标准重要性之间的关系,不能笼统地归结为正相关或负相关。一般来说,内容范围即规范内容范围的大小,是涉及本体还是应用;本体规范内容为语言系统成分,应用规范内容为语言系统,因此从内容范围看,本体规范的内容范围小于应用规范的内容范围。对于规范受众来说,与自己息息相关的规范标准更重要。从规范主体角度来看,本体规范是应用规范的基础和前提,应用规范是本体规范的发展和延伸。本体规范基于本体研究制定,具有普遍适用性,是适用于所有语言系统在不同领域应用的规范。从上述论述来看,我们或许可以得出:从规范主体角度来看,由于本体规范的基础性,与应用规范相比,它显得更重要,具体示例见表2。

Table 2. Specifications from the perspective of establishers and contents [4] - [11]

表2. 规范主体角度、内容范围维度下的规范标准 [4] - [11] 1

对于适用范围来说,适用范围越大越重要。适用范围需要从规范受众的角度来考虑,我们有必要探讨上文提到的规范标准分类:人群标准、机构标准和机器标准,具体如下:

人群的义项为:“成群的人” [12] 。人群标准首先是面向自然人制定的规范标准,其次是面向一群人制定的标准。人群的大小就决定了人群标准使用者的多少,也就决定了适用范围的大小,面向所有人的标准的适用范围最大。当这一群人是少数民族时,其标准就是少数民族语言标准。当这一群人为视力残疾人群时,其标准就是中国盲文。当这一群人为言语残疾或听力残疾人群时,其标准就是手语标准,具体示例见表3、表4。

备注:此处字母用来标识适用范围的多少,a标识所有群体;b标识两个及以上群体;c标识单个群体;d标识单个群体的一部分。

机构标准是面向机构制定、由机构实施的具体标准。在此,我们认为机构标准涵盖行业标准或领域标准,因为行业、领域是由一串性质相同、职能相似的机构组成,例如:党政机关由从地方到国家各个层次的党政机构组成,《党政机关公文格式》由党政机关的各个组成机构执行。机构标准在实施过程中也会人群产生影响,有些涉及的人群数量多,有些只涉及本机构内的人群。教育部、国家语言文字工作委员会在2016年公布的《国家语言文字事业“十三五”发展规划》 [15] 中提到:“强化重点领域语言文字监督检查。建设新闻出版、广播影视、新媒体、公共服务领域、公共场所语言文字使用情况监测体系以及社会语言生活引导和服务体系。”重点领域之重在于:第一、其领域机构本身就是语言文字使用大户;第二、其领域机构在实施规范标准时,会影响到本领域机构之外的大量人群。故此,我们认为在机构标准中,需要据此分为重点领域机构标准和一般领域机构标准。此外,在某些条件下,一般领域的语言文字及其使用情况也会影响到本领域之外的大量人群,其规范问题的重要性也会增强,例如:随着对雾霾等环境问题关注的增加,雾霾成为2013年年度关键词,而后与之相关的词汇大量涌现(AQI、API、PM等),其规范重要性也会凸显;再如重大新闻事件出现时与之相关的词汇及读音也会备受关注,例如:“戛纳”中“戛”的读音,“汶川”中“汶”的读音等,具体示例见表5。

Table 5. Specifications for Institutions

表5. 机构标准

注:a表示影响人群多,b表示影响本领域机构及其他少数人群。

机器标准是服务于中文信息处理、用计算机实施的规范标准。一般情况下,有些机器标准会影响到使用人群,例如:《信息技术数字键盘汉字输入通用要求》《信息技术通用键盘汉字输入通用要求》等。对于使用人群来说,这些标准也许更重要,具体示例见表6。

Table 6. Specifications for computers

表6. 机器标准

2.2. 规范力度

规范力度需要从法律层面来衡量。《语文建设》2001年第4 [4] 、5期 [5] 刊登了《语言文字法规文件和规范标准目录》,它梳理了目前通行的语言文字法规文件和规范标准,将它们分为有关法律的决定、国务院行政法规和规范性文件、国务院部门规章和规范性文件、地方性法规和地方规章、规范、国际标准和国家标准等七大类。因原文中省略了地方规章、规范,因此本文不对地方规章、规范做深入探讨。

经过查阅2000年3月1日第九届全国人民代表大会第三次会议通过的《中华人民共和国立法法》 [16] (根据2015年3月15日第十二届全国人民代表大会第三次会议《关于修改〈中华人民共和国立法法〉的决定》修正),我们发现:

第一、全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会遵照立法程序3,行使国家立法权,最终形成法律,由国家主席签署主席令予以公布。法律的效力高于行政法规、地方性法规和规章;1958年2月11日,第一届全国人民代表大会第五次会议批准颁布的《汉语拼音方案》就属于这一类,虽然未冠以法律,其效力是最高的;

第二、国务院有关部门或法制机构遵照立法程序4,行使立法权,最终形成行政规定,报全国人民代表大会常务委员会备案后,由总理签署国务院令公布。行政法规的效力高于地方性法规、规章。例如:1956年1月28日国务院公布的《国务院关于公布汉字简化方案的决议》;

第三、国务院各部、委员会、有关部门之间根据法律和国务院行政法规、决定、命令,参照立法程序5,行使立法权,形成规章。部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力,在各自的权限范围内施行。例如:1987年3月27日国家语言文字工作委员会、中国地名委员会、铁道部、交通部、国家海洋局、国家测绘局联合颁发的《关于地名用字的若干规定》,1987年4月1日国家语言文字工作委员会、广播电影电视部联合颁发的《关于广播、电影、电视正确使用语言文字的若干规定》等;

第四、规范性文件是国家立法行政机关制定的、具有约束力的非立法文件。一般来说,不享有立法权的行政机关制定的文件或享有立法权但是未按照立法程序制定的文件就是规范性文件。规范性文件与法律、行政法规、规章之间的区别在于制定机构是否享有立法权和享有立法权的机构是否按照立法程序制定。此外,根据《行政诉讼法》 [17] 第52条第1款和第53条第1款分别规定:“人民法院审理行政案件,以法律和行政法规、地方性法规为依据”;“人民法院审理行政案件,参照国务院部、委根据法律和国务院的行政法规、决定、命令制定、发布的规章以及省、自治区、直辖市和省、自治区的人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民政府根据法律和国务院的行政法规制定、发布的规章”。由此可以看出,规范性文件不能作为人民法院审理案件的法律依据,但是依据规范性文件出具的相关文件可以作为证据,例如:《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》 [18] 第四十一条规定:“当事人向人民法院提供外文书证明或者外国语视听资料的,应当附有由具有翻译资质的机构翻译的或者其他翻译准确的中文译本,由翻译机构盖章或者翻译人员签名。”;第四十八条规定:“对被诉具体行政行为涉及的专门性问题,当事人可以向法庭申请由专业人员出庭进行说明,法庭也可以通知专业人员出庭说明。必要时,法庭可以组织专业人员进行对质。当事人对出庭的专业人员是否具备相应专业知识、学历、资历等专业资格等有异议的,可以进行询问。由法庭决定其是否可以作为专业人员出庭。”

综上所述,可以看出在现行语言文字规范标准分属法律、行政法规、规章和规范性文件,其效力因类别而异,其效力由大到小依次为:法律、行政法规、规章和规范性文件,具体示例见表7。

3. 语言规范的缓急

语言规范的缓急需要从规范主体和规范受众两个角度去衡量:从规范主体角度来看,语言规范的缓急就是在语言生活实际的基础上,它制定某种规范标准的迫切度;从规范受众角度来看,语言规范的缓急就是社会或某领域对规范标准需求的迫切度。由于规范受众包括人群、机构和机器,其中:机构迫切需要某种规范标准时,可以采取自下而上的方式制定规范标准,推动权威机构认证、发布;人群和机器虽然迫切需要某种规范标准,但是他们不是规范主体,只能依赖于规范主体来制定规范标准。一般来说,某种规范标准的制定需求越迫切,其规范越紧急,其理论优先级也应越高。但是在实际语言生活中,由于语言本体研究和相关行业、领域研究还不够深入、不够全面,如果在相关研究不成熟的前提下为了规范而规范断不可取。在相关研究成熟的前提下优先制定紧急的规范标准,对于机器标准要坚持刚性、从严、强制性的原则,对于相关研究不成熟的规范标准应遵循柔性、从宽的原则,颁布禁止性规范标准或建议性规范标准。

网络用语确实为丰富汉语词汇贡献过力量。当前网络语言生活发展迅速,语言文字在使用过程中不规范现象频现,经过词频统计我们会发现某些字词还是高频词汇。按照《汉语常用字表》的制定方法,似乎这些高频词汇也应纳入语言规范范畴。

网络语言生活与现实语言生活使用的语言文字体系相同,如果网络语言生活不和谐,网络用语会对现实语言生活用语产生影响。但是从网络语言生活中语言文字使用现象的研究来看,我们对其认识不够,没能把握网络语言文字发展演变规律,不能“轻举妄动”。我们要用宽阔的胸怀、宽容的心态去对待网络语言生活中出现的一些不规则现象(李宇明 [2] :2009),等到我们对网络用于有了更为全面、深入的认识,科学把握其发展演变规律的基础上再做规范也不晚。

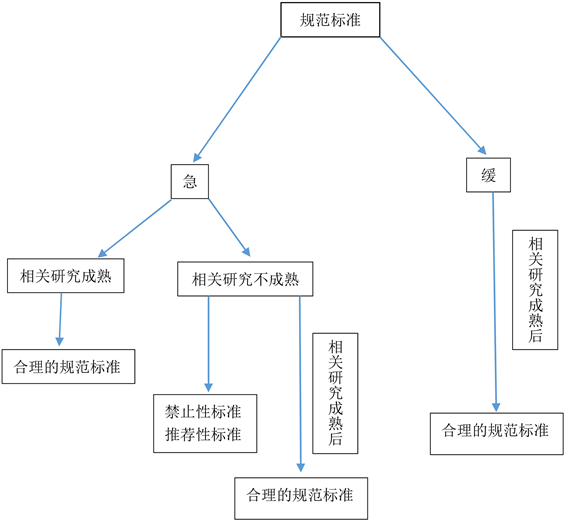

语言规范的缓急就是规范标准需求的迫切度,但是这种迫切度一定要以科学性为前提。对于需求迫切但是本体研究不成熟的规范标准,要采取宽容的态度,可先制定柔性政策,实施禁止性标准或建议性标准。此外,在修订时要通过语言监测,掌握语言生活实际情况的前提下进行,在形成科学认识之前可以只从轻重角度去衡量。从规范标准的内容范围来看,语法方面的本体规范属于薄弱环节需要加强;从人群标准来看,网络语言生活也需要禁止性规范标准。针对缓急开展的语言规范调整步骤可参见图2。

4. 结语

上文通过对语言规范轻重、缓急的分析,我们从规范力度、适用范围和内容范围等三个维度来衡量语言规范的重要性;在语言本体研究成熟的基础上,根据规范标准需求的迫切度来衡量语言规范的缓急。由此我们可以根据上述各维度对现行规范标准排序,从而为语言规范修订顺序的制定提供参考(注:在维度选择中,由于缓急需要依赖于相关研究,故此在排序中暂不纳入其范围,但是其重要性不可忽略)。

Figure 2. Specifications from the perspective of priorities

图2. 缓急视角下的规范标准

致谢

本文在写作之初受到江苏师范大学杨亦鸣教授等专家启发;写作过程中导师李宇明教授给予不少宝贵意见;此外,本文还使用了部分北京语言大学徐欣路、饶高琦在“信息化条件下语言文字规范标准体系建设”中整理的规范标准,在此深表感谢。

基金项目

国家语委“十三五”科研规划2018年度一般项目——语言信息处理技术测评的规划与开展(项目编号:YB135-90)和北京语言大学研究生创新基金(中央高校基本科研业务费专项资金)项目——语言资源研究(项目编号:19YCX154)。

NOTES

1注:本表所列的规范标准来源于北京语言大学徐欣路、饶高琦在“信息化条件下语言文字规范标准体系建设”中整理的规范标准和中国知网文献中相关的规范标准。

2注:少数民族总人口 = 全国总人口 − 汉族总人口 − 加入中国国籍人口,少数民族人口包含其他未识别民族的人口(640,101人)。

3注:这一层级的立法程序包括全国人民代表大会立法程序和全国人民代表大会常务委员会立法程序。在全国人民代表大会立法程序中,全国人民代表大会常务委员会、国务院、中央军事委员会、最高人民法院、最高人民检察院、全国人民代表大会各专门委员会可以向全国人民代表大会提出法律案,由主席团决定列入会议议程。全国人民代表大会主席团可以向全国人民代表大会提出法律案,由全国人民代表大会会议审议、表决、通过,经国家主席签署主席令予以公布。在全国人民代表大会常务委员会立法程序中,国务院、中央军事委员会、最高人民法院、最高人民检察院、全国人民代表大会各专门委员会可以向常务委员会提出法律案,由委员长决定列入常务委员会会议议程,经三次常务委员会会议审议后交付表决,由国家主席签署主席令予以公布。

4注:这一层级的立法程序为:国务院有关部门和法制机构在广泛听取相关部门、社会民众意见的基础上起草行政法规,草案完成后向社会公布、征求意见,汇总主要问题的不同意见后将及草案修改稿交由国务院法制机构审核,由该机构向国务院提出审查报告和草案修改稿,按照中国人民共和国国务院组织法的有关规定表决通过,报全国人民代表大会常务委员会备案,由总理签署国务院令公布。

5注:国务院各部、委员会可以根据法律和国务院行政法规、决定、命令,在本部门权限范围内,参照国务院规定制定规章。涉及两个及以上部门职权范围的事项,应当提请国务院制定行政法规或由国务院有关部门联合制定规章。部门规章经部务会议或者委员会会议决定,报国务院备案后,由部门首长签署命令予以公布。