1. 引言

高处作业是生产中常见的作业形式,在电力行业中,变电站建设和维护、输配电线路的架设和检修等作业,均涉及高处作业 [1] 。高处作业难度大、危险性强,稍不注意就可能发生坠落事故。由于坠落高度不同,着地姿势不同,碰撞物不同,坠落事故一旦发生,轻则导致骨折、伤残,重则导致死亡。因此,高处作业坠落导致的伤亡事故率在世界范围内一直都处于较高水平 [2] 。

为保障作业人员的安全,电力安全工作规程中明确规定,高处作业时必须佩戴安全带。由于目前市场上的安全带结构、大小以及材质不完全相同,且每个高处作业人员的身高、体重、体型也不同,所以身上不同的安全带保护部位与安全带的接触情况也不同 [3] 。当人员发生坠落时,安全带对身体各部位的作用情况更是错综复杂,难以判断。在以往发生的坠落事故中,往往有高处作业人员因为安全带的瞬间作用而导致身体某些部位的肌肉拉伤、挫伤,甚至断裂。因此,坠落过程中安全带对人体的主要压迫部位、压迫作用大小以及身体易受损部位和损伤程度需要深入研究。

研究人体受损部位及损伤程度,重点在于研究人体肌肉的变化情况。肌电信号是表皮下肌肉活动在皮肤表面处的综合结果,可针对肌肉运动、肌肉损伤、人体运动等方面进行研究。

本文基于三轴加速度传感器、肌电传感器研制了可实时监测人体肌电信号的可穿戴智能肌电服,通过对真人坠落过程中全身肌电信号的采集,对人体坠落过程中受安全带作用的部位、作用力大小进行了分析,为后续新型安全带的结构设计更新与优化提供了重要基础性数据和指导作用。

2. 可穿戴智能肌电服设计

2.1. 肌电信号数学模型

图1是一个运动单位的典型线性系统框图 [4] [5] 。

Figure 1. Block diagram of typical linear systems of motion units

图1. 运动单位典型线性系统框图

系统的输出

即为MUAPT,它是这些子系统作用的总结果 [6] ,即:

式中

。

如果运动单位内各纤维深度大致相同,则

可用同一深度响应

代替 [7] [8] [9] ,这样就有图2。

总的生理肌电

则是M个MUAPT的总和:

相应的功率谱为:

式中Lk,Pk,Gk分别是lk,pk,gk的傅氏变换。

2.2. 电路设计

根据肌电信号采集电极的自身特点以及周边噪声影响特性,设计的肌电信号采集放大电路要求具有非常高的输入阻抗和共模抑制比(CMRR)、低零漂、低失调、低功耗、低的1/f噪声电压,采用同相并联差动三运放仪表放大器,以获得良好的综合性能 [10] [11] 。本文选用德州仪器公司的Burr-Brown系列仪表放大器INA128PA,该芯片内部原理电路图如图3所示。

由于极化电压存在的缘故,肌电采集不能采用多级直接耦合。为了有效的在隔离直流信号的同时达到高通滤波的效果,在两极放大器之间加入高通滤波电路 [12] [13] ,如图4。

二阶高通滤波器的增益计算为:

式中,

。

利用放大器与电位器反馈原理,对放大电路进行可变增益设计,如图5所示。

Figure 3. Internal schematic diagram of chip

图3. 芯片内部原理电路图

低通放大电路如图6所示。

2. 真人坠落试验

安全带的坠落试验依据GB/T 6096-2009《安全带测试方法》标准,试验示意图如图7所示。

Figure 7. The overall dynamic load test diagram of personal fall protection systems

图7. 安全带整体动态负荷测试示意图

安全带整体动态负荷试验及安全带在模拟人身上的穿戴细节如图8、图9所示。

为获得坠落过程中的人体肌电信号,选取2名受试者进行真人坠落试验,均为体格健壮的成年男性,样本涵盖不同年龄段及身高,能够比较全面地反映实验结果。受试者数据见表1。

为受试者穿戴智能肌电服,并提升至一定高度,此时安全绳完全垂直,以此为基准分别提升至1 m及2 m高度进行坠落试验,如图10、图11所示。

Figure 9. Details of personal fall protection systems wear

图9. 安全带穿戴细节

Table 1. General data of examinees

表1. 受试者一般资料

Figure 11. Examinee elevated to a certain height

图11. 受试者提升至一定高度

此时开始采集肌电信号,释放人体进行自由坠落试验,在安全绳、安全带的作用下,人体发生不同姿态的运动,如图12~图15所示。

从图中明显可以看出,1 m高度下两人自由落体至最低点后,向上略微反弹,摆动幅度不大。2 m高度下两人坠落至最低点后,速度明显较快,反弹幅度较大,人体晃动剧烈,甚至全身翻转呈倒立姿态,几乎与地面垂直。肌电信号采集如图16、图17所示。

3. 坠落数据分析

对人体主要的肌肉部位进行了肌电信号数据采集,包括肱三头肌、腹外斜肌、胸大肌、三角肌、肱二头肌、背阔肌、斜方肌、腹直肌等,人体肌肉分布如图18所示。

3.1. 1#受试者坠落分析

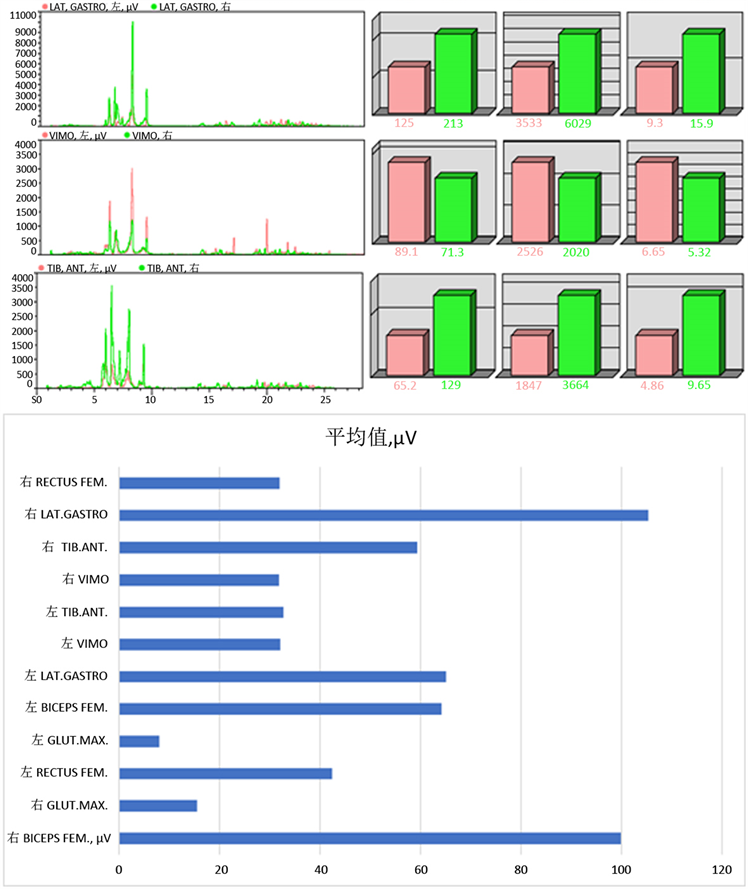

1#受试者1 m高度坠落下半身肌电信号分析如图19所示。

Figure 19. Analysis of EMG signal of lower body of 1# examinee’s falling at 1 m height

图19. 1#受试者1 m高度坠落下半身肌电信号分析

从数据图中可以看出,1 m高度坠落过程中肌肉影响最大的为腓肠肌,影响最小的则为臀大肌。对于大腿部位,后侧群肌肉影响较大。主要为受到安全带不稳定的作用力,受试者需要通过这些部位肌肉的收缩来对抗。

1#受试者1 m高度坠落上半身肌电信号分析如图20所示。

上半身受影响最大的是腹外斜肌,相对影响较大的是三角肌与肱二头肌。

Figure 20. Analysis of EMG signal of upper body of 1# examinee’s falling at 1 m height

图20. 1#受试者1 m高度坠落上半身肌电信号分析

与1 m高度坠落相比,2 m高度坠落时有明显不同,如图21所示。

Figure 21. Contrast map of left and right muscles of 1# examinee’s falling at 2m height

图21. 1#受试者2 m高度坠落身体左右侧肌肉对比图

通过肌电信号平均值进行对称性分析,可以得到身体左右侧肌肉之间的差别以及量值上的差异。对比发现,左右侧差异最大的为三角肌,左侧肌肉影响程度普遍高于右侧。结合现场人体坠落的实际姿态可以发现,在安全带的保护下,人体在坠落过程中虽然被瞬间拉住,但身体呈现了不同方向的扭转及翻转。上身右前方偏左,而下身则反向平衡上身的扭转,这种状态极有可能对腰部产生损伤的风险。

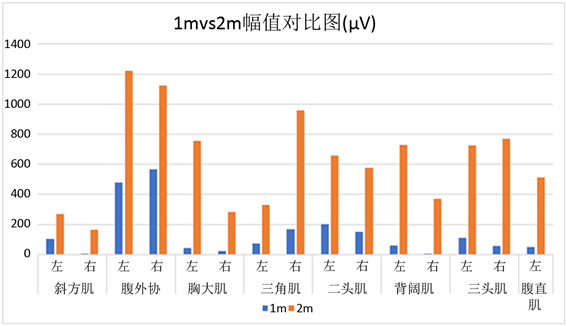

1 m和2 m高度坠落过程肌电信号对比如图22所示。

Figure 22. EMG signal pairs during 1 m and 2 m height falling

图22. 1 m和2 m高度坠落过程肌电信号对比

经对比可见,2 m高度坠落过程中全身各部位肌肉受影响程度要远大于1 m高度,尤其是胸大肌、三角肌、背阔肌和三头肌。

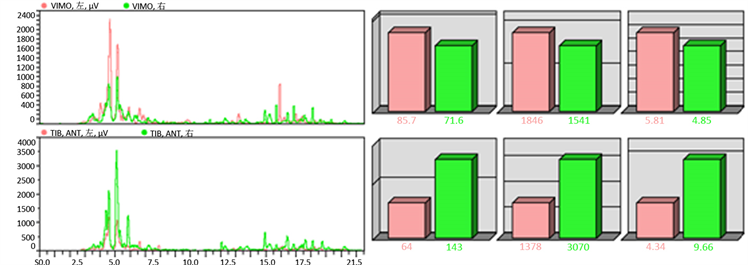

3.2. 2#受试者坠落分析

1 m高度下半身情况如图23所示。

Figure 23. 2 # examinee’s lower body at 1 m height

图23. 2#受试者1 m高度下半身情况

图中可以看出,1#受试者与2#受试者的受影响情况没有明显差别。

1 m高度上半身情况如图24所示。

Figure 24. 2 # examinee’s upper body at 1 m height

图24. 2#受试者1 m高度上半身情况

受影响较高的是腹外斜肌,对比1#受试者,胸大肌受影响有所减少。

2 m高度与1 m高度坠落有明显不同,如图25所示。

与1#受试者相似,2#受试者身体左右两侧肌肉有较大差异,说明在坠落过程中也出现了全身扭转与翻转的情况。差异最大的是胸大肌、斜方肌、三头肌、三角肌。

4. 结论

基于典型线性系统模型,设计了电路,研制了可穿戴智能肌电服。依据GB/T 6096-2009《安全带测试方法》标准,设计并开展了不同高度下不同体型志愿者的真人坠落试验,并对采集到的肌电信号进行了分析,总结如下:

1) 基于电极采集、低噪声前置放大、高通滤波、50 Hz工频陷波、可变增益放大、低通滤波、有效

Figure 25. 2 # examinee’s lower body at 2 m height

图25. 2#受试者2 m高度下半身情况

值电路和AD电路设计了整体电路,配合三轴加速度传感器、肌电传感器研制了可实时监测人体肌电信号的可穿戴智能肌电服。

2) 参考相关标准对不同年龄和身高的受试者进行真人坠落试验,采集到的肌电信号数据显示,1 m高度坠落过程中,人体肌肉中影响最大的是腓肠肌,影响最小的是臀大肌。在受到安全带不稳定的作用力时,人体需要通过大腿后侧群肌肉的收缩来对抗。上半身受影响最大的是腹外斜肌、三角肌和肱二头肌。

3) 2 m高度坠落过程中,结合现场人体坠落的实际姿态可以发现,在安全带保护下,人体虽然被瞬间拉住,但身体呈现了不同方向的扭转及翻转。全身各部位肌肉受影响程度远大于1 m高度下,尤其是胸大肌、三角肌、背阔肌和三头肌等部位受影响明显。

本文针对高处坠落过程中人体受安全带保护全身各部位受理情况复杂难以测量的问题,研制了便携式可穿戴的智能肌电信号采集服。利用该专业设备,对不同年龄、不同体型的作业人员进行了1 m和2 m坠落距离下人体肌电信号的采集,对人体各部位在坠落过程中的所受影响进行了分析,基本确定了易受伤部位及受伤程度,对后续安全带的改进提供了强有力的技术支撑。同时也为高处作业防护技术的提升提供了重要的理论基础,研究成果有效推进了国家及行业在该领域的发展。

基金项目

2017年国网浙江省电力公司科技项目《输变电高处作业坠落防护与人体创伤规律研究》。