1. 引言

冰雹灾害是中国主要的气象灾害之一,中国冰雹的多发区和频发区主要位于青藏高原和祁连山及天山两侧地区;在年内分布上冰雹灾害频发期多出现在春季和夏季,在空间上主要呈条带状或块状的分布格局;冰雹日数高原和山区多,河谷和盆地及沙漠少;由中小尺度强对流系统引发的冰雹云造成冰雹天气的发生 [1] [2] [3] [4] [5] 。冰雹云尺度小、生命期短、发展迅猛,一般常规天气尺度气象资料不易监测和发现,日常预报难度很大 [6] 。

2013年7月4日,新疆博尔塔拉蒙古自治州(以下简称博州)遭遇了一次局地强对流雹暴天气的袭击。博州温泉县和博乐市的15个作业点先后发射了火箭弹81枚,高炮炮弹1091发,进行人工消雹作业。但是,冰雹云自西向东肆虐了近3小时,伴随着雷雨、大风,冰雹横扫沿途10多个乡、镇、团场,形成一条宽10 km,长110 km的雹击带,造成49.7万亩农作物受灾,绝收16.9万亩(图1),经济损失4亿元。

Figure 1. Topography of the study area and extinct sunflowers in An Township, Wenquan County

图1. 研究区域地势和温泉县安乡绝收的油葵

2. 研究区域简介

研究区域博州位于新疆西北部的伊犁河谷以北、塔城西南方,东临准噶尔盆地,南靠天山,西面和北面同哈萨克斯坦交接。博州包括温泉县、博乐市和精河县,7个国营牧场,1个农场(图1)。境内还有生产建设兵团农五师所属11个团场。博州西、南、北三面环山,中间是谷地平原,西部较窄,东部开阔,由西向东海拔由2000多米逐渐降低到400米。博州属大陆性北温带干旱气候。

3. 天气过程分析

3.1. 天气实况和冰雹云移动路径

7月4日强冰雹天气过程,从15:43至18:22冰雹云持续了2小时40分,温泉测站冰雹最大直径15 mm (重1.3 g),温泉安乡冰雹最大直径30 mm,博乐测站冰雹最大直径18 mm (重5.7 g)。冰雹云经过地区出现大量降水,其中温泉、博乐达到暴量(表1),同时普遍伴有6级左右阵风,温泉、博乐、阿拉山口均出现大风天气,其中博乐瞬间极大风力9级(23.0 m/s),温泉瞬间极大也为9级(21.6 m/s)。

Table 1. Precipitation in meteorological observatories from 16:00 July 4 to 09:00 July 5

表1. 7月4日16时至7月5日09时气象站降水量(mm)

7月4日15:04冰雹云生成于博河上游山区并开始发展加强,16:00东移到温泉县城上空,城区开始降雹,16:10进入温泉县安乡炮点防区,16:24进入温泉县查乡炮点防区,16:30进入温泉县种畜场炮点防区,16:50进入温泉县哈镇炮点防区,17:07进入博乐市阿热勒托海牧场炮点防区,17:13进入博乐市小营盘炮点防区,17:43东移到博乐市区,市区降雹10 min,然后雹云继续东移北上经乌图布拉格镇到89团后逐渐减弱并消散。

3.2. 单位环流形势和对流不稳定条件

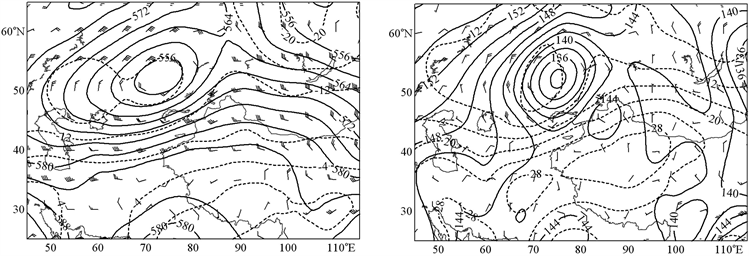

4日08时高空500 hPa天气图上,从西伯利亚至新疆国境线一带有一深厚的低涡系统,500 hPa、850 hPa等压面上的低涡中心位置重叠,低涡后部强冷空气南下并沿等高线向东输送,冷平流在伊犁地区和博州一带辐合(图2)。

强对流天气的发生主要考虑4个因素,即大气静力不稳定、低层水汽、抬升触发和垂直风切变。对7月4日博州上游伊宁探空站08时、20时探空资料分析表明,4日博州地面和高空大气层结极不稳定。4日伊宁探空站08时、20时K指数维持在25℃~26℃,SI指数从08时的3.7℃降低到20时的−2.0℃,对流有效位能(CAPE)从0增加到316 J·kg−1,θse850~θse500指数从08时的0.8℃增加到20时的18.1℃,08时850~500 hPa温差高达33℃。垂直风切变和低层风场辐合切变从08时到20时明显增大。

Figure 2. Upper air circulation situation at 08:00 on July 4, 2013

图2. 2013年7月4日08时高空环流形势

3.3. 雷达回波演变特征

多普勒天气雷达是探测冰雹云的重要手段,主要依据回波强度和顶高、强回波高度、负温层厚度、垂直累计液态含水量(VIL)、雷达回波参数的跃增特征以及雷达回波图像形态特征的变化来区分强冰雹云、弱冰雹云、雷雨云 [7] [8] [9] 。

数值模拟和理论分析均表明,取风暴剖面等效雷达反射率因子为45 dBZ,并结合其伸展所达到的高度作为冰雹云的识别指标 [9] 。根据1992~1994年旬邑雷达站57次风暴的雷达RHI观测资料分析,得出地面降雹的数学模型为:H45dBz ≥ H0 + 2.3 km。式中H45dBz是雷达观测的45 dBz强回波顶高度,H0是由西安无线电探空得到的当天08时0℃层高度。

7月4日伊宁、克拉玛依两站平均0℃高度4.3 km,−10℃高度5.7 km,−20℃高度7.2 km,−30℃高度9.0 km;0℃~−10℃平均厚度1.4 km,−10℃~−20℃平均厚度1.5 km,−20℃~−30℃平均厚度1.8 km (表2)。冰雹云H45dBZ判断的阈值HL = H0 + 2.3 km = 6.7 km。

Table 2. Altitude of characteristic layer on July 4, 2013 (m)

表2. 2013年7月4日特性层高度(m)

4日15:04距博州温泉县城西方60 km处,有一块孤立对流云回波。15:43该云体45 dBZ对应高度达到9 km,15:48强中心回波达到55 dBZ。根据陕西省的冰雹云判据,15:43目标云已发展成冰雹云。雷达组合反射率(CBI)显示,云体初期向东北方向移动,受阿拉山口谷地切变风影响,进入博州境内后移动路径转向正东,加上高空静力不稳定和底层水汽充足,对流云迅速发展成冰雹云。图3展示了伊宁市雷达观测的这次冰雹云初始、发展、成熟及消亡的全过程。

Figure 3. Evolution of radar echo intensity of hail cloud on July 4, 2013

图3. 2013年7月4日冰雹云雷达回波强度演变

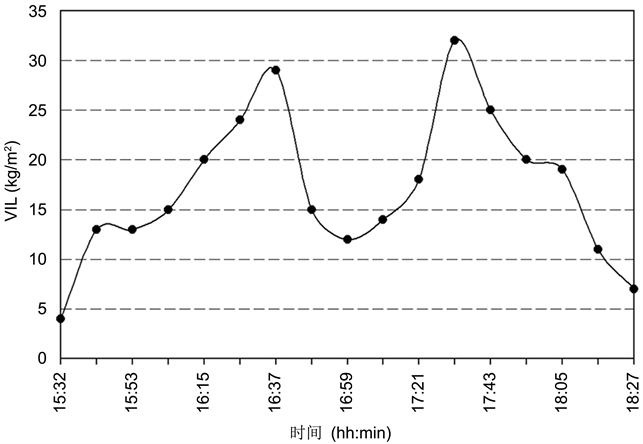

垂直累积液态含水量(VIL)与冰雹有很好的对应关系,利用VIL的大小和维持时间,可以预测冰雹的大小和降雹的范围 [10] 。从4日冰雹云VIL的时间演变可以看出(图4),15:53~16:48、17:10~18:05出现VIL两个极大值区,而实况降雹记录出现在15:55~16:30、17:10~18:05,这两段时间出现的冰雹直径也较大,因而当VIL超过20 kg·m−2时易出现直径较大的冰雹。

Figure 4. Time variation of VIL in hail cloud on July 4, 2013

图4. 2013年7月4日冰雹云VIL的时间变化

4. 人工防雹分析

目前人工防雹以“有效竞争”理论为基础,即通过人为向冰雹云中冰雹生长部位播撒大量冰雹胚胎(AgI),与自然雹胚争食冰雹赖以增长的过冷水,使云中冰雹个数增加,尺度变小,在下落到地面时能够完全融化,从而达到减少雹灾的目的 [11] 。在人工防雹实际业务中,三七高炮人工结晶的主要对象是对流性云,主要打积雨云的来向、滚轴状和其前部的乌黑、闪电频繁部位。射击方法有迎面射击、同心圆射击、弹着点水平迎面射击、侧面射击、当空射击、跟踪追击。

4.1. 作业用弹量估算

催化作业用弹量(M)可用

计算。 式中V为播撒体积(km3),可由雷达探测估算;Q为播

撒云区内的含水量(g·m−3),采用绝热含水量,可用地面气象资料或探空资料得到;F为催化剂成核率(个·g−1);n为一发炮弹或火箭弹的催化剂(AgI)含量(g)。

7月4日伊宁雷达观测显示,15:43博州雹云45 dBz有效半径约5 km,45 dBZ高度4~9 km,高度差约5 km,按圆柱计算得出雹云体积V = 392.5 km3。伊宁站4日探空资料见表3,由露点温度得到水面和冰面的水汽压,根据湿空气状态方程得到水汽含量。计算925~400 hPa水汽含量的平均作为雹云45 dBZ的平均水汽含量,Q = 7.0 g·m−3。

Table 3. Vertical distribution of meteorological elements on July 4, 2013

表3. 2013年7月4日气象要素的垂直分布

对于碘化银炮弹在−10℃时F = 1013个·g−1,n = 1 g,则用弹量

。

博州消雹采用WR-98型号火箭,该箭催化剂成核率为1015个·g−1 (−10℃温度条件),实际云中播撒,由于云内过饱和度的不均匀性,其成核率要减少一个量级,为此播撒量计算式取F = 1014个·g−1,一支WR-98型火箭的碘化银含量为33 g,由于火箭呈抛物线性播撒,以及弹道可能产生的偏移,因此实际进入播撒区的催化剂只是其中一小部分。假设有效播撒平均为20%,则一枚火箭AgI的有效含量n = 6.6 g。

则用弹量

。

4.2. 人工防雹作业实况

冰雹云进入博州境内后,16:10至17:58,博州温泉县的安格里格乡247、248、303作业点,查干屯格乡340、246、301、341作业点,科克托海种畜场249、245作业点,塔秀乡244炮点,哈尔布呼镇244、311作业点,呼合托哈牧场240作业点,小营盘镇242、241作业,流动点03作业点,南城流动点06作业点先后进行了高炮和火箭催化作业。冰雹云沿线15个防雹炮点和2辆流动火箭车开展人工消雹作业,共作业人影炮弹1091发,发射火箭弹81枚。作业指挥期间,博州雷达站先后17次申请空域时限,16:45~16:50空域不予批复,并时有空域批复滞后现象(表4)。

Table 4. Operation live of hail suppression operating points

表4. 防雹作业点作业实况

从16:10至17:45的1小时35分钟内,温泉和博乐市的24个作业单位共计发射炮弹1091发,火箭弹81枚(其中温泉发射炮弹749发,火箭弹25枚)。理论计算和实践表明,对于该冰雹云需要在20分钟内进行大规模的作业,应在温泉境内特别是上游地区对冰雹云进行大规模作业,才能抑制冰雹云的发展,实际作业的量比理论计算所需的作业量差了很多。这一点从冰雹云雷达回波特征的演变可以明显看出,作业期间45 dBZ回波的面积和厚度并未减弱。

5. 防雹过程评估

1) 由于受到空中交通管制的限制,在强冰雹天气发生过程中,从指挥员判定冰雹云到地面人员开始作业,时间滞后了27分钟,作业空域申请不能按照最佳时间进行批复,减少了防雹作业机率。

2) 此次强冰雹天气形成区域人工防雹工作使用的碘化银炮弹量远少于理论应使用量。北京降雹性对流天气播撒数值模拟指出,在冰雹云发展成熟前,进行火箭或高炮催化播撒,效果明显好于其它时段 [12] ,而处在的温泉县上游端几个作业点防雹火箭和炮弹使用量较少,作业点数量和分布点位均不合理,未能在冰雹云进入博州境内时减小其势头。

3) 各作业点通讯不畅,影响了作业指令的下达和天气实况的上报,作业过程时而中断,仍为减少作业机率的原因之一。

6. 结论

强冰雹防御失败的主要原因是错失了作业时机,作业量与理论需求相差很大。由于博州采用的是电话空域申请系统,申报批复速度慢是主要原因,该环节大大降低人工消雹的作业成效,应该升级为更高效的计算机自动报批系统。此次消雹作业采用的是守株待兔方式,实践证明这种策略是失败的。因此,在人工消雹作业设计时,建议减少固定作业点数量,增加流动车数量,将火箭车集中在几个节点上,当指挥员判定冰雹云并发出指令,作业人员迅速机动到指定位子,完成过量催化播撒任务。

NOTES

*通讯作者。