1. 前言

人格障碍在CCMD-3中被定义为“人格特征明显偏离正常,反映个人生活方式和人际关系的异常行为模式”。DSM-V将人格障碍归于三大类群(类群A、类群B、类群C),其中C类人格障碍包括强迫、依赖和回避三种型别,其共同临床表现通常为焦虑、恐惧及习惯性退缩行为。强迫型人格障碍(OBC)是一种对规则秩序、完美主义和控制的无比专注;依赖型人格障碍(DEP)表现为一种顺从的、过度需要被照顾的依赖行为模式;回避型人格障碍(AVD)是一种社交抑制类型,对消极评价过度敏感。人格障碍者因其个人生活风格和人际关系的异常社会认知模式,出现明显的社会行为和情绪的功能不足,影响其社会功能与职业功能。近年来,越来越多的研究侧重于考察人格障碍患者的社会认知的异常现象,大量研究表明人格障碍者的社会认知功能存在缺陷(Morrison & Gilbert, 2001;李瑶,徐凯文,王雨吟等,2011;周世杰,2006;金莹,卢宁,2013)。大学生群体中,C类人格障碍发生率较高,同时由于其可塑性强和功能受损较低的特点,成为研究者非常关注的群体(金莹,卢宁,2013;林玉凤,卢宁,2018;王丹,卢宁,2016)。

反事实思维是对过去已经发生的事情,进行评价和反思后产生的一种心理模拟。反事实思维作为社会决策和社会比较中的重要认知心理过程,对人的许多心理活动都具有重要影响,个体产生反事实思维,是为了和周围环境建立联系,这种联系可以帮助个体归纳总结过往经历,从中获取有价值的信息,然而不合理或过度的反事实思维则会让个体陷入自我贬低和持续的消极体验之中(魏娟娟,冯正直,2009)。反事实思维作为一种有目的性的假设性思维,与幻想关系密切,而幻想是人格障碍的一种情绪调节方式(陈绍建,温研,刘键,1996),这种方式可以帮助个体缓解消极情绪,也可能会让个体产生更多消极情绪。探讨人格障碍的反事实思维特点不仅可以了解人格障碍情绪调节机制,还能增加对人格障碍执行功能缺失的理解。

研究者认为,转折点记忆是自我发展过程中的范例,转折点事件中的意义评价可能比其他事件中的意义评价更重要,因为对于转折点事件的意义评价能够提供更多更清晰的自我理解和自我反思(魏冬颖,2015)。因此,研究探讨C类人格障碍转折点事件的意义评价,以期揭示其具体的心理病理特点。

因此,研究将以反事实思维作为社会认知的重要变量,探讨C类人格障碍大学生反事实思维的特点,可以对其反事实思维特点做出评估,通过从认知思维层面了解人格障碍群体行为、情绪等的偏离,剖析其病理发展机制,从而为丰富和发展人格障碍病理心理机制的理论研究以及为人格障碍早期预防和临床干预提供具有重要价值的实证依据。

2. 对象与方法

2.1. 对象

采用方便取样,对广东省某高校大学生进行团体问卷施测,共收回问卷1757份,剔除无效问卷246份,得到有效问卷1511份,问卷有效率为86%。根据问卷施测后人格障碍阳性检出结果,单一无共型的强迫型(OBC) 129人,筛出率为8.54%,焦虑/回避型(AVD) 96人,筛出率为6.35%,依赖型(DEP) 39人,筛出率为2.58%。通过邮件或电话邀请单一无共型的强迫型(OBC)、焦虑/回避型(AVD)、依赖型(DEP)组和对照组(H)进行进一步问卷调查,对照组被试其问卷中各型别人格障碍项目得分均低于一半以下的被试。最后同意参与并完成的人数分别为:OBC-36人(男生14人,女生22人),AVD-31人(男生21人,女生10人),DEP-14人(男生5人,女生9人),H-52人(男生27人,女生25人)。

2.2. 工具

2.2.1. 人格障碍筛查问卷(PDQC-2)

由卢宁、刘协和,李智明等(2001)编制,是适用中国文化背景,符合中国精神疾病分类和诊断标准(CCMD-2-R)的一个人格障碍筛查问卷,含8个类型人格障碍(强迫型,依赖型,焦虑/回避型,表演型,冲动型,偏执型,分裂样,反社会型),94个条目。4级计分:0 = 并非如此,1 = 偶尔如此,2 = 经常如此,3 = 总是如此。在某型人格障碍上得2或3分的条目数超过该型总条目数的一半(如:强迫型有16个条目,若得2或3分的条目数超过8个)则检出该型阳性。问卷中有2个或2个以上条目未回答或回答无法判定者视为无效问卷。该问卷信效度良好,灵敏度较高。

2.2.2. 睡前反事实思维问卷(BCPQ)

由Schmidt和Linden (2009)编制用以估计个体睡前反事实思维出现的频率以及伴随的后悔、内疚、羞愧情绪反应的单维问卷。问卷包括7个条目,采用0~4共5级评分,0 = 几乎没有,4 = 总是如此,得分越高表示睡前反事实思维出现频率越高,研究中,该问卷的a系数为0.86。

2.2.3. 自发反事实思维材料

采用自我报告法,参考国外研究(Kray, George, Liljenquist et al., 2010)并根据研究目的设计了实验的材料。实验首先要求被试在5分钟内回忆并简单描述一件消极的转折点事件,转折点事件被定义为它的发生会使当时被试的生活发生快速、清晰的转变,为了确保被试不会受到反事实思维条件诱导产生转折点事件,将事件回忆指导语和反事实思维条件指导语分页呈现。

被试会被告知“当经历消极的转折点事件后,人们常常会在头脑中反复闪现当时的情景,想象着如果……,这个事件就不会发生了;如果这个事件从未发生,那么你现在的生活(例如你性格、经历、信念、价值观等)会是怎样的。请你按照如果……,那么……的句式写下你能想到的可能。”

根据反事实思维的定义和国内外研究所采用的方法,即判断被试所写句子是否符合反事实思维定义。符合定义的句子,按照前提条件进行计数,前提条件不同的分别计数,前提条件一致的只记 1 次。

2.2.4. 转折点事件意义评价

选取国外研究中常用于对转折点事件意义进行评价的三个指标,即转折点事件意义知觉(meaning)、命运知觉(fate perceptions)和受益发现(benefit-finding) (Kray, George, Liljenquist et al., 2010)。意义知觉由2个项目(a = 0.77)评定——“转折点对我的变化影响很大”和“转折点在我的生活中意义很大”;命运知觉由1个项目评定——“转折点事件是命运的安排”;受益发现由2个项目(a = 0.80)评定——“转折点事件让我现在更开心了”和“总的来说,转折点的结果对我来说是好的”。所有的项目评定都是1~9计分。

2.3. 研究设计

采用3 (分组:OBC、AVD和H组) × 2 (反事实思维条件:有和无)的两因素完全随机设计,因变量为对转折点事件意义进行评价的三个指标,即转折点事件意义知觉、命运知觉和受益发现。采用SPSS 16.0进行独立样本t检验、单因素方差分析、两因素方差分析。

2.4. 研究程序

研究主要包括2部分:

第一部分:被试完成睡前反事实思维问卷。

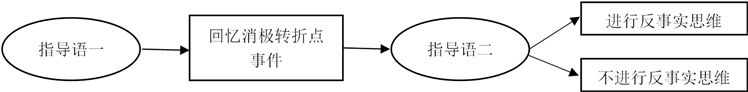

第二部分:通过指导语控制反事实思维条件,对转折点事件进行自发反事实思维(见图1)。

Figure 1. Experimental flow chart of spontaneous counterfactual thinking about turning points

图1. 对转折点事件进行自发反事实思维实验流程图

进行反事实思维条件诱导:被试会被告知“当经历消极的转折点事件后,人们常常会在头脑中反复闪现当时的情景,想象着如果……,这个事件就不会发生了;如果这个事件从未发生,那么你现在的生活会(例如你性格、经历、信念、价值观等)是怎样的。请你按照如果……,那么……的句式写下你能想到的可能。”不进行反事实思维条件诱导:被试不进行任何指导,直接进行后续的实验。其后,会让被试完成有关转折点事件意义知觉、命运知觉和受益发现的项目自评。

3. 研究结果

3.1. 单一无共型C类人格障碍倾向各组与对照组之间反事实思维的比较

采用单因素方差分析对单一无共型C类人格障碍倾向各组与对照组在睡前反事实思维得分上进行分析,结果显示(见表1)各组之间的差异达到显著性水平(p < 0.01)。各组在睡前反事实思维得分上,AVD组、OBC组显著高于对照组(H组)、DEP组(p < 0.05);OBC组与AVD组之间,DEP组和对照组之间的差异均不具有统计学意义(p > 0.05)。

Table 1. Means and standard deviations on counterfactual thinking between students within Cluster C personality disorders and normal students ( x ¯ ± S D )

表1. 单一无共型C类人格障碍倾向各组与对照组之间反事实思维的差异检验(

)

注:OBC-强迫型人格障碍组,AVD-回避型人格障碍组,DEP-依赖型人格障碍组,H-对照组;**P < 0.01。

各组别有自发反事实思维的人数比例见表2,采用卡方检验探讨有无自发反事实思维是否和被试组别(C类人格障碍倾向各组与对照组)有关(χ2 = 11.76, p < 0.05),但自发反事实思维的数量和被试组别无关(p > 0.05)。结合表2可知,依赖型人格障碍自发反事实思维的人数比例高达100%,比其他各组的人数比例高。

Table 2. Proportion of Cluster C personality disorders and normal students with spontaneous counterfactual thinking (%)

表2. 单一无共型C类人格障碍倾向各组与对照组之间自发反事实思维的人数比例(%)

3.2. 反事实思维对C类人格障碍倾向个体转折点事件意义评价的影响

3.2.1. 反事实思维对C类人格障碍倾向个体事件意义知觉的影响

以组别和反事实思维条件(有和无)为自变量,以对事件意义知觉自评分为因变量进行两因素完全随机的方差分析(见表3),组别和反事实思维条件的交互作用达到显著性水平,F(2,113) = 4.97,p < 0.01,Pη2 = 0.08;进一步进行简单效应检验发现,在进行反事实思维条件中,各组之间差异具有统计学意义F(2,60) = 5.38,p < 0.01,Pη2 = 0.15,其中OBC组和AVD组比对照组对事件意义知觉得分更高,且差异具有统计学意义(p < 0.05),OBC组与AVD组之间差异不具有统计学意义;在不进行反事实思维条件中,各组之间差异不具有统计学意义,F(2,53) = 1.20,p > 0.05,Pη2 = 0.04 (见图2)。

Table 3. ANOVA test of groups and counterfactual thinking or not for meaning perceptions of turning points

表3. 组别、有无反事实条件下在对事件意义知觉的上比较分析

注:方差分析效果量Pη2 = Partial η2;Pη2 = 0.01 (效果量小),Pη2 = 0.06效果量中等,Pη2 = 0.14 (效果量大);**P < 0.01。

Figure 2. ANOVA Interaction of groups and counterfactual thinking for meaning perceptions of turning points

图2. 组别与反事实思维在事件意义知觉的上的交互作用

3.2.2. 反事实思维对C类人格障碍倾向个体受益发现的影响

以组别(AVD组、OBC组和对照组)和反事实思维条件(有和无)为自变量,以对事件发生后感知到获益(受益发现)自评分为因变量进行两因素完全随机的方差分析(见表4),组别和反事实思维条件的交互作用没有达到显著性水平,F(2,113) = 1.01,p > 0.05,Pη2 = 0.02;组别和反事实思维条件的主效应均达到显著性水平,进行反事实思维条件比不进行反事实思维个体受益发现得分更高,而对组别的事后分析显示,OBC组和AVD组比对照组对事件受益发现得分更低,且差异具有统计学意义(p < 0.05),OBC组与AVD组之间差异不具有统计学意义。

Table 4. ANOVA test of groups and counterfactual thinking or not for benefit-finding of turning points

表4. 组别、有无反事实条件下在受益发现上的比较分析

注:方差分析效果量 Pη2 = Partial η2;Pη2 = 0.01 (效果量小),Pη2= 0.06 效果量中等,Pη2 = 0.14 (效果量大);*P < 0.05,**P < 0.01。

3.2.3. 反事实思维对C类人格障碍倾向个体事件命运知觉的影响

以组别(AVD组、OBC组和对照组)和反事实思维条件(有和无)为自变量, 以对事件命运知觉自评分为因变量进行两因素完全随机的方差分析(见表5),组别和反事实思维条件的交互作用没有达到显著性水平,F(2,113) = 1.40,p > 0.05,Pη2 = 0.02;反事实思维条件的主效应达到显著性水平,F(1,113) = 6.24,p < 0.05,Pη2 = 0.05,进行反事实思维条件比不进行反事实思维个体对事件命运知觉程度更高,组别的主效应没有达到显著性水平。

Table 5. ANOVA test of groups and counterfactual thinking or not for fate perceptions of turning points

表5. 组别、有无反事实条件下在对事件命运知觉上的比较分析

注:方差分析效果量 Pη2 = Partial η2;Pη2 = 0.01 (效果量小),Pη2= 0.06 效果量中等,Pη2 = 0.14 (效果量大);*P < 0.05。

4. 讨论

4.1. 单一无共型C类人格障碍倾向各组与对照组之间反事实思维的比较

研究结果显示,C类各型人格障碍倾向组中焦虑/回避组和强迫组睡前反事实思维得分均显著高于正常对照组和依赖组。睡前反事实思维已被证实是导致失眠的关键因素(Schmidt & Linden, 2009),它是睡前进行的一系列认知活动,这种认知活动往往会诱发焦虑情绪。C类人格障碍是以焦虑特质为主的人格障碍类别,其个体往往会有较高的焦虑情绪,同时很难体验到满足和愉悦的情绪,为了缓解焦虑情绪,个体往往会进行各种归因和解释,从而产生更多的可能性假设或者是幻想,幻想是人格障碍个体惯常使用的不成熟防御机制。陈绍建,温研和刘键(1996)在其探讨人格障碍和心理防御机制的关系研究中发现,强迫型人格障碍和焦虑/回避型人格障碍与不成熟的防御机制关系密切,而依赖型与不成熟的防御机制不存在显著的相关,但却与成熟的防御机制存在显著的正相关,该结果提示,依赖型与强迫型和焦虑/回避型人格障碍所采用防御机制差异较大,其中反事实思维是一种有目的性的假设思维,与幻想关系密切,研究间接证实了陈绍建等人的研究。

依赖型人格障碍的自发反事实思维人数比例高达100%。自发反事实思维的产生是指个体对自传体记忆进行的假设思维或反思,自传体记忆是个体对现实生活事件的记忆,是为个人自我系统奠基的记忆,因此这些记忆常常与个体发展的自我认知紧密相关,崔丽弦和黄敏儿(2007)研究也发现,抑郁个体常常会对自传体记忆进行反思,容易陷入负性情绪难以自拔,可能是依赖型人格障碍个体始终相信只要他们顺从,会有一些能力很强的人可以依靠和关心他们,它们更容易进行自发反事实思维,以此来维持自尊。

4.2. 反事实思维对C类人格障碍倾向个体转折点事件意义评价的影响

研究结果显示,C类人格障碍倾向组和正常对照组之间对负性转折点事件的意义知觉不存在显著差异,而是否进行反事实思维也不会对个体知觉事件意义产生影响,这与Kray等人(2010)的结果不一致,这可能是因为研究与Kray等人(2010)研究对象并不一致,对于转折点事件的意义知觉可能存在跨文化差异。研究中,增加了C类人格障碍组与反事实思维条件的交互设计,交互分析结果显示,二者存在交互作用,即在进行反事实思维条件中,强迫型人格障碍倾向组和焦虑/回避型人格障碍倾向组相比正常对照组对事件意义知觉得分更高,且差异具有统计学意义,强迫型人格障碍倾向组和焦虑/回避型人格障碍倾向组之间差异不具有统计学意义;寻求意义早已成为人类发展的驱动力量,生活事件的意义可以减轻个体对现实世界的压力,从而从众多的生活事件中找到价值和方向,同时不同个体的意义知觉存在差异,C类人格障碍个体自尊不稳定(金莹,卢宁,2013),对人和事物的评价往往容易受到诱导,反事实思维作为一种对过去的反思,C类人格障碍个体易于陷入其中而难以自拔,能增强其体验当时情境的真实性,从而会增加C类人格障碍个体对事件的意义知觉;而一般大学生自尊相对比较稳定,对过去事件的归因相对比较明确,同时容易脱离自动反事实思维所诱导的情境,因而不会受到太多干扰。

受益发现是指个体能从相关事件中获得积极收获。研究将其作为因变量去解释C类人格障碍倾向和反事实思维之间的交互作用,结果显示,二者并不存在交互作用。但二者的主效应均显著,进行反事实思维条件诱导比不进行反事实思维条件诱导个体受益发现得分更高,这与Kray等人(2010)的结果一致,即反事实思维这种带有反思性的思维往往能让个体发觉自己做得不妥之处,或者能找到自己做得好的地方,每个个体都有自我肯定、自我发展的需求,这种需求会让个体很容易将注意力转向事件好的方向,从而增加对未来的信心。而组别之间比较显示,正常对照组比C类人格障碍倾向组更容易产生受益发现,获益感知是一个人成长发展不可或缺的部分,他不仅能帮助个体更好地面对挫折,同时也能让个体体验希望,而C类人格障碍倾向大学生受益发现明显更差,这可能使其更容易关注自身消极的方面,而很难看到自身积极方面,这也许是其出现人际交往和社会适应问题的原因所在。

命运知觉为因变量的交互分析结果显示,C类人格障碍倾向和反事实思维条件之间交互作用不显著,并且只有反事实思维条件的主效应结果显著,进行反事实思维比不进行反事实思维容易产生更大的命运知觉,而各组之间不存在差异,这与研究假设不一致,可能是因为C类人格障碍倾向组之间对命运知觉存在差异,强迫型人格障碍个体对未来虽然有担忧、焦虑,但其一直会以近似苛刻的标准去要求自己做得最好,这种驱动力也许是源于其对命运知觉的矛盾体验,在强迫型人格障碍个体的自我图式中,认为个体应该掌控自己命运,然而在遭遇挫折时又容易向命运屈服,这种矛盾心理让其时常怀疑自己;而焦虑/回避型个体则认为自己是没有能力的、低自尊的、不受欢迎的,而他人都是优秀的、有胜任力的、自信的,随时担心他人会批评或惩罚自己。他们坚信自己是导致人际冲突的原因,因此当被拒绝、与他人关系不稳定或者恶化时,他们共同的反应是自我贬低和自我批评,回避是其最主要的应对策略,这种对自我贬低的倾向让其有了认命的信念(Bamelis, Renner, Heidkamp, & Arntz, 2011)。

5. 结论

1) C类各型人格障碍的反事实思维特点存在差异,焦虑/回避型人格障碍组和强迫型人格障碍组睡前反事实思维突出,依赖型人格障碍更可能有自发反事实思维。

2) 反事实思维对C类人格障碍组对转折点事件意义评价的影响不同:在反事实思维中,强迫型人格障碍倾向组和焦虑/回避型人格障碍倾向组相比正常对照组有更高水平的事件意义知觉;强迫型人格障碍倾向组和焦虑/回避型人格障碍倾向组比对照组有更低水平的事件受益发现。

6. 临床心理干预启示

临床心理干预强调因人而异,对症治疗,因此要考虑不同病症的特异性。第一,临床心理干预要注意C类各型人格障碍倾向的反事实思维特点存在特异性,焦虑/回避型人格障碍和强迫型人格障碍应对其睡前反事实思维进行干预治疗,对依赖型人格障碍应对其自发反事实思维进行针对性的干预。第二,临床干预要促进C类人格障碍群体转折点事件的受益发现。第三,临床干预要注意降低强迫型人格障碍和焦虑/回避型人格障碍在反事实思维中的事件意义知觉。

7. 研究不足与展望

对于探讨C类人格障碍倾向大学生反事实思维特点及其与转折点事件意义评价的关系,研究虽尽量做到全面、细致和深入,但在被试选取、施测及实验设计方面仍存在一些不足之处:

1) 研究立足于具体情境中产生的反事实思维,同时为了增加研究的真实性和生态效度,采用了事件回忆自我报告法进行情景实验,但由于情景实验和自我报告法都存在精确度欠缺的问题。

2) 关于反事实思维的测量,研究采用量表和自我报告两种方式进行,然而由于反事实思维测量仍处于标准化的进程之中,研究在测量工具和选材方面存在一定主观性。

未来研究可结合传统实验和情景故事对反事实思维进行探讨,利用二者各自的优势对研究做出更为精细的设计。考虑到中西方语言差异会影响反事实思维(刘杨可心,2018),也可以尝试开发更为完善的反事实思维测量工具。鉴于反事实思维在满足特定标准情况下在动机、意图和行为改变等方面有功能上的好处(Smallman & Summerville, 2018),未来可研究如何通过反事实思维的干预取得C类人格障碍的心理干预效果。

基金项目

国家社会科学基金项目(13BSH060)。