1. 引言

长期以来,自然资源被认为是促进经济发展的关键要素,然而在众多自然资源丰裕的国家和地区,却出现了经济增长滞后于资源稀缺国家或地区的现象,经济学界称之为“资源诅咒” [1] 。黑龙江省作为我国传统的资源大省,煤炭、石油、木材等自然资源储量丰富,资源型城市数量较多,按产业类型可划分为煤炭城市(鸡西市、双鸭山市、七台河市、鹤岗市)、石油城市(大庆市)、林业城市(伊春市、大兴安岭地区、黑河市、牡丹江市、尚志市、五大连池市)三大类,为我国建立完整的工业体系以及促进国民经济发展做出了历史性贡献。然而近年来,这些城市逐步陷入“资源诅咒”困境,自然资源枯竭、生态环境恶化、产能严重过剩等问题日益凸显。因此,加快调整资源型城市产业结构、激发转型升级内生动力,进而破解“资源诅咒”困境已迫在眉睫。

2. 黑龙江省资源型城市产业结构现状

近年来,在东北老工业基地振兴战略的推动下,黑龙江省资源型城市的经济总量持续增加、市场活力开始释放。但由于资源型城市路径依赖严重,加之受到经济“新常态”以及增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的影响,资源型城市产业结构调整较为缓慢,主要表现为第一产业多集中于粗加工环节,第二产业主要依赖化工产业,第三产业中新兴服务业发展势头仍显不足。

2.1. 第一产业占比呈上升趋势,但多集中于粗加工环节

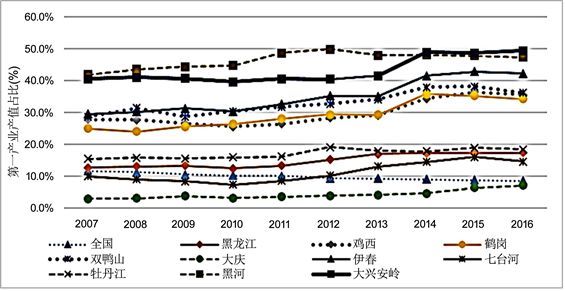

本文选取2007~2016年黑龙江省资源型城市第一产业(农、林、牧、渔业)总产值在该城市GDP占比,对该省资源型城市的第一产业发展现状进行研究,如图1所示。

由图1可见,2007~2016年间,全国第一产业(农、林、牧、渔业)总产值比重呈下降趋势,但黑龙江省则波动上升。其中,大庆市第一产业(农、林、牧、渔业)总产值比重十年间均低于全省与全国水平;七台河市在2012年以后高于全国,但低于全省平均水平;牡丹江市、鸡西市、鹤岗市、双鸭山市、伊春市、大兴安岭市、黑河市七个城市则均高于全省与全国平均水平,尤其黑河市第一产业(农、林、牧、渔业)总产值比重大于40%,形成第一产业占据“半壁江山”的产业结构。

此外,黑龙江省资源型城市第一产业内部农业、林业、牧业、渔业产值占比不平衡,其中农业总产值占比均超过50%。在“粮头食尾”“农头工尾”等政策引导下,自2015年开始黑龙江省资源型城市农产品加工业呈现出恢复性增长态势,但大部分农产品仍以原材料或粗加工产品进入市场,深加工环节偏弱、附加值低,影响了产业结构升级。

注:由于尚志市和五大连池市大量数据缺失,因此本文不做统计。

注:由于尚志市和五大连池市大量数据缺失,因此本文不做统计。

Figure 1. The proportion of total output value of primary industry (agriculture, forestry, animal husbandry and fishery) in resource-based cities of Heilongjiang province

图1. 黑龙江省资源型城市第一产业(农、林、牧、渔业)总产值占比

2.2. 第二产业占比逐步下降,但仍主要依赖重化工产业

黑龙江省资源型城市第二产业产值占比呈现逐年下降趋势,如图2所示。以2016年为例,该年度全国第二产业产值占比为39.8%,而黑龙江省产值仅占比28.6%,除大庆市外,其他资源型城市第二产业产值占比均低于全国和全省平均水平。因此,黑龙江省曾倚重第二产业的产业结构格局正发生深刻变化。

Figure 2. The proportion of secondary industry output value of resource-based cities in Heilongjiang province

图2. 黑龙江省资源型城市第二产业产值占比

从第二产业内部结构来看(如表1所示),黑龙江省资源型城市以煤炭、石油等行业为主的重化工产业占比仍较大,比重均超过50%。其中大庆市工业产值在第二产业产值占比高达99.20%,占地区GDP比例达到57.92%。黑龙江省其他资源型城市工业产值在该地区GDP占比多在10%~35%之间,仅大兴安岭地区在10%以下。此外,黑龙江省资源型城市建筑业发展则相对缓慢,其建筑业产值在该地区第二产业产值中的占比多低于20%,在该地区GDP中的占比低于5%。

Table 1. Second industry composition of resource-based cities in Heilongjiang province in 2016

表1. 2016年黑龙江省资源型城市第二产业构成

2.3. 第三产业增长速度快,但新兴服务业发展不足

与第二产业在GDP所占比重不断缩减形成鲜明对比,黑龙江省资源型城市第三产业产值逐年扩大,如图3所示。2007~2016年黑龙江省资源型城市第三产业占该地区GDP比例均高于30%,并均呈现加速发展状态,逐渐成为拉动资源型城市经济增长的主要动力,但其整体水平仍低于全国平均水平与黑龙江省平均水平。

Figure 3. The proportion of tertiary industry in resource-based cities of Heilongjiang province

图3. 黑龙江省资源型城市第三产业占比

从第三产业内部结构来看,相对于全国平均水平,黑龙江省资源型城市第三产业中批发和零售业所占份额偏高,现代服务业中的旅游业、物流业等发展较快,但新兴服务业中电子信息业、生物医药等仍亟待发展,如表2所示。

Table 2. The proportion of output value of various industries in tertiary industry in 2016 (unit: %)

表2. 2016年各行业产值在第三产业产值所占比(单位:%)

3. 黑龙江省资源型城市产业结构转型存在问题

黑龙江省资源型城市多形成于计划经济体制实施时期,其功能主要体现在为国家工业化提供大量的矿物原料,促进工业化进程及经济增长。随着计划经济体制向市场经济体制的转变,这些资源型城市的原生功能开始弱化,产业发展面临诸多问题,如产业创新不足、民营经济偏弱、人才流失严重、地方财政困难、生态环境恶化等,城市发展陷入“资源诅咒”困境。

3.1. 产业创新不足

近年来,黑龙江省资源型城市产业创新能力虽有一定程度提高,但作为主导产业的资源密集型产业技术创新能力较低、战略性新兴产业创新动力不足、科技创新成果转化周期长、转化效果不理想,加之地方政府和企业科研投入成本高、收益慢,尤其与科技创新相关的法律法规不健全,缺乏良好的外部环境,导致资源型城市产业创新力不足,产业转型缓慢。因此,通过实施创新驱动战略,采用先进技术改造传统产业、利用技术创新培育战略性新兴产业,已成为黑龙江省资源型城市推动产业结构转型、加快经济发展的关键所在。

3.2. 民营经济偏弱

长期以来,黑龙江省资源型城市主要以采矿业和资源粗加工等传统产业作为主导产业,但这些产业多以国字号、大字号企业为主体,民营经济发展缓慢、总量偏弱、质量不高,存在负担重、人才缺乏、融资难和融资贵等一系列问题,成为资源型城市经济发展的短板。例如,大庆市2017年民营经济增长9.7%,拉动GDP增长3.2%,总量占全市GDP比重达到41%以上,但该比例仍低于全国平均水平近10个百分点。同时,黑龙江省资源型城市民营企业发展理念落后、内生动力不强,在带动产业结构转型方面仍显乏力。

3.3. 人才流失严重

近年来,黑龙江省资源型城市出生率与人口自然增长率均明显低于全国平均水平,人口增长趋于停滞状态,大部分资源型城市人口出现负增长。人口生育率低的同时,人口老龄化也趋于严重。2016年黑龙江省65岁以上人口数量为440.7万,占比11.6%,高于全国同期水平1.07个百分点。同时,由于经济不景气且人才待遇相对较低,致使本地人才流失严重。黑龙江省资源型城市年末单位从业人员数持续下降(如表3所示),2015年鹤岗市、双鸭山市、大庆市、伊春市、七台河市年末单位从业人员数量与2011年相比其下降幅度均高于资源型城市平均水平,鹤岗市和七台河市下降幅度更是高达20%以上。

Table 3. Statistics of employees in resource-based cities of Heilongjiang province at the end of the year (unit: 10,000 person)

表3. 黑龙江省资源型城市年末单位从业人员数统计(单位:万人)

注:大兴安岭地区数据缺失,在此不做统计。增长率为2015年与2011年数据相比结果。

3.4. 地方财政困难

黑龙江省资源型城市长期处于财政赤字,主要原因在于,资源型城市的大量央企向国家上缴税收作为中央政府收入,对地方政府而言属于财政净流出,导致地方政府缺乏足够的资金投入科教行业及新兴产业开发中,严重影响产业结构调整及经济发展。以大庆市为例,2006~2015年大庆市上缴中央的财政收入占上缴比例78%以上(如表4所示)。尤其是近年来国际原油市场量价齐降,石化行业进入“三期叠加”的困难时期,大庆市原油产量逐年调减,给财政收入带来较大冲击。此外结构性减税政策也在一定程度上拉低了大庆市的财政收入,进一步抑制了新能源开发的资金投入,进而影响产业结构转型升级。

Table 4. Financial handover in Daqing city from 2006 to 2015

表4. 大庆市2006~2015年财政上缴情况

3.5. 生态环境恶化

黑龙江省资源型城市发展基本沿着重生产、轻生态的轨迹前进,这种发展路径给城市的生态环境带来一系列负面影响:煤炭开采使得水资源受到污染,建筑物构筑遭到破坏,城市环境受煤矿石、粉煤灰污染,农田大面积塌陷,森林过度采伐导致水土流失、水土沙化,石油开采导致土地沙碱化等等。例如,近年伊春和大兴安岭蓄水固土抗风沙能力明显减弱,四煤城近530平方公里的地面出现不同程度的塌陷,大庆市草原退化、盐碱化和沙化的面积达到了80%以上。这一系列生态环境恶化现象给黑龙江省资源型城市产业结构转型升级造成了严重制约。

4. 黑龙江省资源型城市产业结构转型对策

针对黑龙省产业结构转型面临的上述问题,从政府、产业、企业三方面提出相关对策,以促进资源型城市产业结构转型升级、激发经济增长的内生动力、推动黑龙江省经济的可持续发展。

4.1. 转变政府职能

资源型城市产业结构转型离不开地方政府的财力支持与统筹安排,但由于长期执行国家计划管理,黑龙江省资源型城市的地方政府过多参与市场、企业及社会的具体经济活动,从而导致政市不分、政企不分、政社不分现象严重,不仅降低了市场活力,而且造成地方政府行政效率低下 [2] 。因此,应推动资源型城市机制体制创新,转变政府职能,理顺政府与市场、企业及社会的关系,真正释放地区发展的内生动力。

1) 理顺政府与市场的关系。重点在于厘清地方政府与市场边界,建立“有为政府”和“有效市场”相协调的模式 [3] 。一是树立“有为政府”的思想观念,明确地方政府的权力、责任和能力限度,重点发挥政府在资源型城市产业转型中的引导、监督、调节作用,减少行政权力对市场的不合理干预。二是打造“有效市场”的良性土壤。加强自然资源产权制度、知识产权制度、投融资制度等有效制度供给,降低制度交易成本,优化营商环境,加快形成公开透明、竞争有序的市场体系,并坚持市场在淘汰落后产能、出清“僵尸企业”,有效配置资源中的主导作用,促进自然资源、资金、人才、技术等要素的自由充分流动。

2) 理顺政府与企业的关系。第一,理顺地方政府与中央企业的关系。黑龙江省资源型城市央企数量多、领域广,在行政上又不隶属地方管理,人财物独立,易形成与地争利的局面(梁启东,2016)。因此,建议国家进一步加大财税体制改革,适当调整中央和地方有关央企的税费分配比例(余夕志,2016),有效解决资源型城市财政困难问题。同时,通过股权多元化等方式推动央企改革,允许和鼓励地方政府或地方企业与央企在项目中按照市场化原则进行入股,以共担风险、共享收益 [4] 。第二,理顺地方政府与民营企业的关系。资源型城市地方政府当务之急是深化“放管服”改革、推进服务型政府建设,切实解决民营企业投资经营中的门槛多、手续繁、成本高等系列难题,减轻民营企业负担、拓宽融资渠道、改善金融服务。

3) 理顺政府与社会的关系。黑龙江省资源型城市产业结构转型面临的最大压力是社会保障及生态环境问题。因此,政府应妥善处理好转型企业富余人员安置及社会保障问题,建立健全社会保障体系,完善职工基本养老保险制度和基本医疗保险制度,健全失业保险制度,多渠道筹集和积累社会保障基金。同时,还应制定完善的“人才吸引”政策,加大对高科技人才的激励程度,提升人才服务意识,引进并留住人才 [5] 。此外,还需进一步完善生态补偿机制,处理好经济发展与生态环境关系,应尝试建立由中央政府主导协调、资源型城市各级政府共同参与、生态环境污染纵向补偿与横向补偿相结合的补偿体系,避免陷入“矿竭城衰”的困境。

4.2. 推动产业体系重构

黑龙江省资源型城市由于产业链断裂、价值链松散和创新投入不足,导致产品附加值较低、市场竞争力较差,从而制约产业转型升级。因此,应依托地区优势和特色,按照黑龙江省“布局合理、功能明确、用地节约、要素集聚”总体要求,通过理顺传统产业与新兴产业、主导产业与配套产业、资源类产业与非资源类产业的关系,推动产业体系重构与产业升级。

1) 理顺传统产业与新兴产业的关系。一是改造升级传统产业。依托资源型城市的产业基础及资源优势,坚持产城融合发展模式,通过技术改造实现装备、石化、能源、食品等传统产业的产品升级与更新换代,实施增品种、提品质、创品牌的“三品”战略,引导创新资源加速集聚,提高产品科技含量和附加值。二是培育壮大战略性新兴产业。依靠信息技术与资本融合,全面对接《中国制造2025》与“龙江丝路带”建设规划,引进一批新材料、新能源、新装备等大项目,打造一批生物医药、新能源汽车、石墨新材料、极地工程装备、航空航天装备等大基地,加快形成资源型城市的经济发展新动能。

2) 理顺主导产业与配套产业的关系。在充分发挥资源型城市资源禀赋优势的基础上,以装备制造高端化、石化能源精细化、食品产业品牌化和生态旅游特色化为方向,突出主导产业的纵向延伸和横向集聚。通过大力招引龙头型、基地型、补链型项目,以主导产业为核心、以配套产业为重心,结合“飞地经济”模式,跨城市建设一批功能完善、定位明细、主业突出的产业园区。同时,也可大力吸引同源企业、同类企业和关联度较高的企业入驻,加快形成分工有序、相互协作、前后配套、各具特色的产业集群发展格局,形成相对完善的产业链和分工合作的配套优势。

3) 理顺资源类产业与非资源类产业的关系。全力实施资源类产业与非资源类产业的多元发展战略,分阶段调整两类产业的比例,不断提升非资源类产业在资源型城市经济总量中的比重。通过构建多元化产业体系,逐步实现产业结构转型与城市功能转型,破解资源型城市面临的路径依赖与“资源诅咒”困境。同时,可基于资源型城市特色,依托“互联网+”、“大数据”等,深入实施互联网 + 油气生产、互联网 + 装备制造、互联网 + 中小微企业、互联网 + 生态旅游、互联网 + 边贸物流等工程,实现资源类产业与非资源类产业的跨界融合,加速新业态、新模式的形成与发展。

4.3. 加快企业生态链建设

企业是资源型城市优化产业结构、实现产业转型的主力军,而推动企业生态链建设,通过聚集国有企业、民营企业、大中小微企业等多类型企业,形成多个技术上替代又配套、市场上竞争又结盟的生态链,无疑为加速资源型城市转型提供了新思路。因此,黑龙江省资源型城市应理顺国有企业与民营企业的关系、大型企业与中小微企业的关系,推动企业生态链建设,充分发挥企业生态链在推动资源型城市产业结构转型中的带动作用。

1) 理顺国有企业与民营企业的关系。资源型城市产业结构转型中应遵循国家经济发展战略,坚持公有制经济主体地位、国有经济主导作用,鼓励、支持、引导非公有制经济发展,形成国有企业和民营企业良性竞争、相互协作、共同发展的生态链。一是继续深化国有企业的混合所有制改革,通过合资合作、股权置换、资产置换等方式,推进产业相近、行业相关、主业相同的国有企业进行优胜劣汰重组新企业。二是进一步放开基础设施、金融服务、公共事业等行业的民营企业市场准入,鼓励民营企业充分依托资源型城市产业基础和特色优势进入能源资源开发、接续等替代产业领域,参与改造升级“老字号”、深度开发“原字号”、培育壮大“新字号”三篇大文章,并作为平等的市场主体参与市场竞争,充分发挥民营经济在推动产业结构转型中的重要作用。

2) 理顺大型企业与中小微企业的关系。相对于大型企业而言,中小微企业经营成本高、市场竞争力弱。因此,资源型城市应鼓励大型企业与中小微企业形成良好的生态链,引导和支持中小微企业利用自身特色和比较优势,围绕大企业、大集团开展协作配套,发展配套产品、订单产品,提高资源型城市产业配套水平和能力。同时,鼓励和支持大型企业、行业领军企业发挥技术优势、人才优势和市场优势,为中小微企业提供技术研发、成果转化、营销推广等合作机会,帮助产业链上下游中小企业创业兴业。同时,积极争取国家中小企业发展基金(国中创投)、先进制造产业投资基金、国家新兴产业创业投资引导基金等产业投资基金的支持,通过与金融机构合作,组建资源型城市产业投资基金,将资金有效注入处于相对弱势的中小微企业,促进产业链和产业群的持续稳定发展。

总之,黑龙江省资源型城市产业结构转型迫切而艰巨,尤其进入经济“新常态”阶段,地区内原本固有的结构性、体制性、机制性矛盾激发,其转型面临更加严峻的内外部挑战。因此应认清形势、抓住机遇、迎接挑战,通过转变地方政府职能、推动产业体系重构、加快企业生态链建设,形成产业结构转型“合力”、寻找转型突破口、破解“资源诅咒”困境,有效实现产业结构转型升级。

基金项目

国家社会科学基金项目“东北老工业基地制造业结构转型动因、阻滞与突破路径研究”(17BGL204);黑龙江省哲学社会科学项目“基于‘资源诅咒’的黑龙江省资源型城市产业转型模式研究”(16JYB04)。

NOTES

*通讯作者。