1. 引言

竹类病害主要表现在对竹子叶部、秆部、枝梢部、根部的危害。在各类病害中以叶部病害发生最为普遍、广泛,且呈现短期类危害较小的特点。秆部病害以枝枯病、梢枯病最为严重,曾被我国列为检疫性病害,造成极大经济损失。竹类根部病害以根腐病危害最为严重 [1],朱熙樵对竹根腐病曾作过专题报道,指出其对竹林生态危害巨大 [2]。世界范围内由于生态环境的差异性,各国竹类病害呈现不同特点。据Mohannan统计,亚洲现有竹类病原菌447种,危害26属170种竹类植物 [3];据朱克恭 [4],日本竹类病原真菌共计92属129种,主要危害刚竹属等9属竹类植物。上世纪后叶,我国开始开展竹类病害研究。90年代末张立钦系统指出我国竹类真菌病原206种,危害广泛 [5]。2006年顾明荣报道了扬中市竹类病虫害 [6],2008年于占成等人指出竹秆锈病、竹丛枝病为陕西省主要竹类病害 [7]。四川省现有竹18属,160余种,现有竹林面积1750万余亩 [8],丰富的竹类资源让四川成为现代竹类分布中心 [9]。大面积的建造经济竹林,长时间过度利用以及经营管理不善 [10],随之而来多种病虫害产生发展。而对四川范围内竹类病害调查报道较少,为了解四川省主要竹栽区病害种类及特征,作者于2017~2018对四川主要竹栽区开展调查,为进一步病害防治研究奠定基础。

2. 材料与方法

2.1. 调查地概况

本次调查针对四川省主要竹栽区成都市武侯区、成都市都江堰市、成都市双流区、成都市高新区、成都市新津县、雅安市雨城区、雅安市天全县、眉山市青神县、眉山市仁寿县、宜宾市长宁县、宜宾市江安县、泸州市合江县。成都市夏季平均气温为27.66℃,平均相对湿度为79%,平均风速为3 m/s冬季平均气温为8.28℃,平均相对湿度为71.15%,平均风速为2.5 m/s [11]。雅安市年平均气温为16.4℃雅安市平均降水量1658 mm,且存在旱、湿季之分 [12]。眉山市位于四川盆地成都平原西南,属中亚热带季风湿润气候,年均气温17.2℃,年积温6100℃,年日照时数996小时,年降雨量1083 mm,无霜期320天以上,海拔335~3522 m [13]。宜宾市全市年平均气温18℃左右,年平均降水达1050~1618 mm,为典型的湿润地区,而且雨季集中在夏秋两季,两季降水量占全年降水量的81.7% [14]。泸州市位于四川盆地南缘与云贵高原的接壤。泸州市夏季热,全年无明显严寒,年均气温为18℃左右,无霜期较长,达330天以上。年均降雨量为748.4~1184.2 mm [15]。

2.2. 病害种类调查及病原诊断

于2017年4~10月和2018年4~10月采用踏查法进行种类调查,并记录调查时间、地点、寄主植物、危害部位、病害程度。根据病害发生面积,将病害等级分为轻度(+)、中度(++)、重度(+++)三个等级 [16]。在调查过程中记录病害症状并对严重、典型病害拍照保存。

将具有明显症状的患病组织带回实验室并在光学显微镜下观察和测量。对已经产生子实体的做徒手切片观察。将尚未明显的病变组织放入保湿缸中进行保湿培养,在明显症状出现后,重新镜检。查阅有关资料,确定病原菌种类和病害名称 [17]。

3. 结果与分析

3.1. 四川主要竹栽区病害种类及危害程度分析

本次对四川主要竹栽区的调查发现24种侵染性病害,侵染44种竹种,鉴定出病原菌65种(表1)。由表1可见,竹类主要病害有叶斑病、叶枯病、叶锈病、黑痣病、煤污病、干锈病、丛枝、梢枯病、基腐病。由柄锈菌Puccinia spp.引起的竹锈病发生面积最为广泛,病害发生最为严重,共有29种竹种受害。5到8月在潮湿密集苗圃往往容易发生锈病,通常还有黑痣病、煤污病相伴发病。由小煤炱菌Meliola spp.引起的煤污病发病面积广,且危害叶部、枝梢部、干部多个部位。由竹针孢座囊菌(Aciculosporium take (Miyake) Hara)引起的竹丛枝病是危害竹秆的主要病害,严重影响用材质量,造成严重的经济损失。根部病原菌两种均为镰刀真菌属Fusarium spp.。

Table 1. The types and diseases of major bamboo planting areas in Sichuan Province

表1. 四川省主要竹栽区病害种类和病害概况

3.1.1. 叶枯病

在成都市武侯区、双流区、都江堰市、新津县、雅安市天全县、泸州市合江县、眉山市青神县、眉山市仁寿县、宜宾市长宁县、宜宾市江安县均有发生,常发于高湿区域。特别在青神县小琴丝竹上叶枯病大面积发生,是危害小琴丝竹的重要病害。病害发生初期叶片上先呈现隐约可见的褐色斑,斑的面积较小,随病情发展面积逐渐扩大向叶基部延伸。这时受病组织变成黄色,然后中央部分逐渐变褐色(图1),并于其上长出黑褐色的霉状物,它们分布在受害叶片的正反两面。病斑表现为近圆形、多角形、不规则形。病原菌在有病落叶上越冬,翌春即产生大量的分生孢子,随风雨传播飞散。主要从伤口和自然孔口侵入,高温、高湿利于病害发生。

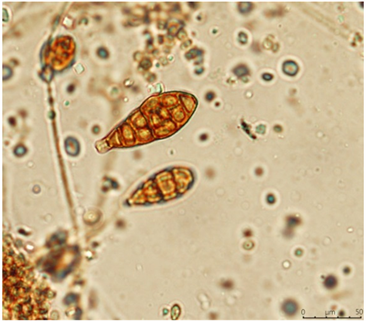

经鉴定慈竹叶枯病病原为:细极链格孢(图2) (Alternaria tenuissuma (Fr.) Wiltshire)。

Figure 2. Conidia of A. tenuissuma

图2. 极细链格孢分生孢子(×400)

3.1.2. 叶锈病

分布广泛,普遍发病。于2016年5月在四川成都武侯区浆洗街街道、机投镇发现慈竹叶锈病,危害程度高。竹叶锈病是青神县杂交竹的重要病害,主要危害竹叶可侵染成竹、幼苗。内江市江安县观察到黄竹叶锈病,主要危害黄竹的叶片及小枝,导致黄竹发育不良,降低黄竹光合作用。竹叶锈病是竹引种区较严重的病害,但转主寄主不详,通常在5到8月发生,密集竹林、空气湿度大的林地较严重,发生叶锈病的苗圃通常有黑痣病、煤污病的相伴发生。成年竹林叶锈病的发生往往是幼苗锈病的延续。发病后产生疱疹状病斑,侵害叶片。随后叶上不产生坏死性病斑,而在叶背面产生黄褐色突起的孢子堆;夏孢子堆圆形至长椭圆形,桔红色,比秆锈病小,较条锈病大,呈不规则散生,部分初生夏孢子堆周围产生多个次生的夏孢子堆,一般多发生在叶片的正面,少数可突破表皮外露(图3)。给叶片造成大量破伤,影响叶片光合作用的同时导致叶片大量失水,以致常常引起落叶、枯稍,以及翌年放叶迟,叶片小等病状,严重地影响生长量的增长。成熟后表皮开裂一圈,散出桔黄色的夏孢子。冬孢子堆主要发生在叶片背面和叶鞘上,圆形或长椭圆形、黑色、扁平、无规律散生,但成熟时不破裂。

经鉴定杂交竹病原为屈恩柄锈菌(图4) (Puccinia kuehnii Butl.)。

3.1.3. 黑痣病

发现于四川省眉山市青神县南城镇竹林湿地,叶部病害,叶上观察到大量病斑,病叶较健康叶片更易脱落。只在竹叶上发生。8~9月间竹叶表面生灰白色小斑点,后扩大成圆形或纺锤形,颜色逐渐变成橙黄色至赤色。次年,病斑表面生黑色漆状小点,其表面稍肿起(图5)。黑色小点的边缘,病斑仍为赤色。发病重时,叶片上大量病斑连成一片,发黄焦枯,最终引起叶片枯死脱落。

经鉴定黑痣病病原为白井黑痣菌(如图6) (Phyllachora shiraiana Syd.)。

3.1.4. 煤污病

经调查竹煤污病危害7属28种竹。慈竹煤污病发病较广泛在成都、雅安、眉山、宜宾均有发生,且发病面积最大。小煤炱目真菌是引起竹煤污病的主要病原,小煤炱目真菌是植物叶片上的专性寄生菌,菌丝表生、黑色,以吸器伸入寄主的表皮细胞内吸取养分,故在叶片表面通常呈黑色圆形霉点,后扩展成不规则形或相互连接成一片,覆盖在叶上表面(图7)。该病常见于茂密的竹叶和树枝上。在病害的早期阶段,感病植物叶片上覆盖一层烟煤状粉末,形状不规则,后逐渐扩张至整个竹叶表面和小枝上,使其覆盖一层烟煤粉,影响叶片的光合作用。当树叶脱落时,树枝逐渐死亡,导致竹林衰退。病菌借风雨和昆虫传播,常在春秋两季发病。竹煤污病的发生常与竹林管理不善、竹林密度过大、竹子生长细弱以及蚜虫、介壳虫的为害有密切关系。

Figure 7. Coal pollution diseased leaves

图7. 煤污病受害叶片

经鉴定慈竹煤污病病原为椭圆孢光壳炱(图8) (Limacinia oblongispora Sawada & W. Yamam.)。

3.1.5. 叶斑病

竹类叶斑病分布于四川省成都市都江堰市、眉山市仁寿县以及泸州市合江县,危害慈竹、麻竹、毛竹等十余种竹。病原菌可借插条、接触、飞溅水滴传播,种子有可能带菌传播;在潮湿的土壤中病菌能存活3个月;栽培过密、生长迅速时易病重,植株下部老叶病重,温暖湿润时病重;高氮、高磷和低钙有利于发病,高钾、低磷、高钙、症状受到抑制。以菌丝或分生孢子盘在病叶上越冬,翌年春季产生分生孢子,借风雨传播,侵染发病。初期为近圆形黑褐色斑,后中央褪为浅色(图9),叶背现灰黑色的霉状物。严重时,叶片大面积干枯,在高温、高湿环境下病菌易蔓延扩大为害。

慈竹叶斑病病原经鉴定为坑状长蠕孢(图10) (Helminthosporium foveolatum Pat)。

3.1.6. 竹秆锈病

竹秆锈病是竹类常见病害,在眉山市青神县、雅安市雨城区均有发现,且重病竹林面积占比大,对竹林危害大。在慈竹、毛竹等十余种竹上发病,感病后病部产生椭圆形褪色黄斑,在11月到翌年3月间病部产生红棕色至桔红色革质垫状物冬孢子堆,部分可穿透寄主植物外露。每年清明节后出现铁锈色粉质垫状夏孢子堆(图11)。夏孢子堆脱落以后,病斑变为暗褐色。随着病斑不断扩大连成一片,病情加重,竹逐渐枯死,竹笋减少,竹林衰败。竹秆锈病多发余2年以上竹林,且密植、经营管理不善的竹林更易发病。

经鉴定慈竹秆锈病病原为竹毡锈菌(图12) (Puccinia cortocopodes Berk. et Br.)。

3.1.7. 竹丛枝病

竹丛枝病分布广泛在成都、眉山、雅安、泸州,大量于刚竹、毛竹等数十余种竹上发病。感病初期,只有少数个别枝条发病,表现为枝条细密、单个叶片面积减小,部分感病枝条分节增加,枝条伸长。病枝新梢延伸或多节细弱的蔓状枝,叶片变成鳞片状。秋后或翌春,病枝端部多枯死,又开始产生小侧枝,以后末枯死的病枝又产生丛枝,大量小枝丛生呈鸟巢状或扫帚状(如图13)。每年5~7月间,在病枝梢端叶鞘内产生白色米粒状物即为病原分生孢子堆。多年生老病枝短小,生长较弱。较长的梢端,冬季受冻枯死。病株往往在数年内枯死,发病严重时,竹林中大量病死竹产生,导致整个竹林衰败。在老竹林及管理不良,生长细弱的生林容易发病。4年生以上的竹子,或日照强的地方的竹子,均易发病。

Figure 13. Damaged branches of bamboo grove disease

图13. 竹丛枝病受害枝条

经鉴定慈竹丛枝病病原为竹针孢座囊菌(图14) (Aciculosporium take (Miyake) Hara)。

3.1.8. 竹梢枯病

竹梢枯病在雅安市雨城区、雅安市天全县、眉山市仁寿县、宜宾市江安县均有发生,危害5个属9个种竹,特别是在杂交竹上危害严重,感病竹林面积大且重病竹林面积占感病竹林总面积的50%以上。健康杂交竹林一旦受到病原浸染发病,将导致整个竹林大面积受害。杂交竹梢枯病曾在天全县暴发成灾,受害面积达到5万亩 [18],虽现已得到控制但仍是杂交竹的主要病害。感病后竹梢某节或分枝处出现褐色病斑,并向上和向下延伸成舌形或向上延伸扩展成菱形,同时颜色逐渐变暗,呈紫黑色(图15)。当病变部分在主梢或枝梢周围1周时,病斑上方的竹叶开始枯萎并变黄、脱落。若位于竹竿基部1级侧枝节叉处感病,后病斑在主干秆围圆,导致整株叶片脱落,形成枯株。重病竹林,竹冠变红,远观像火烧一样。典型的病症是后期病变部位分布颗粒状棕色突起,将患病部位切开,病变的内部组织变褐色。竹筒内壁覆盖着白色的棉状菌丝体,并具有酒糟味 [19]。

经鉴定杂交竹梢枯病病原为暗孢节菱孢菌(图16) (Arthrinium phaeospermum (Corda) M.B.Ellis)。

3.1.9. 竹基腐病

竹干基腐病分布于成都市都江堰市;雅安市天全县、雅安市雨城区、眉山市青神县,多发于毛竹林,主要危害毛竹笋秆的基部 [20]。在本次调查中还发现楠竹、慈竹、白夹竹、绵竹、麻竹、苦竹也受到基腐病的危害。基腐病多发于一年生竹笋,其症状为当竹笋长到约1.5米高时,竹秆基部的第三节出现黑色至黄褐色斑点状,条状或块状病斑,并迅速向上发展,到达竹节,然后水平展开继续向上蔓延。在严重的情况下,导致整个植株死亡。病变表面最初为黑色或深棕色,逐渐变为黄棕色,边缘颜色较深,中部较浅,略呈凹陷或纵向皱折。在高湿度的条件下,病变组织表面出现泪珠状液滴或白色粘液(图17),干后为白色粉末,致密不易除去 [21]。竹腔内积水,竹蔸腐败发臭,须根发褐。研究发现在梅雨季节,竹笋在未木质化时病原菌课通过完整表皮直接浸染寄主 [22] [23] [24] [25]。病原可在土壤中、病株上越冬,往往在第二年4到5月发病。

经鉴定确定雷竹基腐病病原为腐皮镰刀菌(图18) (Fusarium solani (Mart.) App. et Wollenw)。

3.2. 防治建议

竹类嗜温暖潮湿,每年春夏季节发出幼嫩组织竹笋,后长成新竹,恰逢雨季,因此最易遭到病原菌浸染,危害竹林。在本次调查中还发现管理经营不善的竹林更易发生病害,因此针对本次调查结果提出以下竹类病害防治、治理综合策略以供参考。

3.2.1. 改善竹林环境条件提高竹林抗病性

重视林地经营管理方法是达到抗病、高产的重要方法,通过协调各个环境因子的关系,以适应竹类生长,降低病害发生率,主要是适地适种、合理密植、水肥科学管理。竹类喜湿润,但春夏雨水增多提高了病害发生的风险,选择湿润排水良好的斜坡作为人工经济竹林选址较为合理,且合理的海拔高度有助于降低病害发生 [1]。竹林密度也是影响病害传播的重要条件,结合抚育间伐,营造一个适宜竹类生长的环境,是达到提高抗病性、丰产的有效手段。新老病区之间病害发生存在差异,老病区林地有病株率高、单株病原浸染面积大的特点,新病区林地病株率低、病原单株为害面积小、病原浸染传播能力强。因此在伐除病株过程中,根据实际情况选择作业。如新病区需及时伐除病株,防止病害发生面积扩大;病害发生程度大的老病区伐除部分受害严重的病株,在保证病害不扩大的情况下降低病株基数,为施药防治提供条件,能有效减少损失 [26]。

3.2.2. 加快林业防治技术推进

抗病育苗从源头上减少病害发生,发展新竹林时,应从无病林地选育母竹育苗。严格把控植物检疫,防止某些区域性病害流通发病。笋期主要防治竹笋腐病,具体可在每年5月初使用40%的拌种双可湿性粉剂200倍土壤喷雾消毒。成竹竹林在每年春夏及秋季比较潮湿时进行两次40%氧化乐果40倍稀释每株10 ml注秆以防治煤污病。在病害多发时期,杀菌剂注秆或喷施也可防治其他病害。竹林内应适当混作,根据山地走势选育混作或间育林木,保持生态系统健全和生物多样性从而增强抗病性。合理密植,林分密度过大、郁闭度过高都有利于病害的发生,一般水平保持在2700~3300株每公顷较为合理 [26]。定期实地调查不仅能及时发现病害的产生以便尽早消灭病害,同时能帮助制定病害流行发生规律,以便于有针对性的防治工作的开展。林业防治技术的研究以及应用是实现综合治理的重要环节。

3.2.3. 普及、宣传病害防控知识

广泛宣传竹类病害防控的重要性、必要性,普及预防控制技术和安全用药知识,关键时期组派技术人员进村上山,深入一线指导农户开展防治工作。针对重要病害加强其发生的规律、症状、防治方法的宣传工作,以便及时发现、迅速治理,防止病害发展到危害大面积竹林才被发现的状况发生。

4. 讨论

据康喜信报道上海竹秆锈病多发于淡竹、刚竹、箭竹等竹种,但未在毛竹上发病 [27],《今日科技》最早报道了浙江毛竹秆锈病 [28],但至今四川省未见报道毛竹秆锈病,本次调查发现四川省毛竹受到秆锈病危害,是四川省首次报道毛竹秆锈病,在今后的研究中应该对毛竹秆锈病引起重视。

据张立钦报道我国现有竹类真菌资源206种 [5],在本次调查中发现新竹类真菌资源13种,包括引起慈竹、毛竹绿斑病的虚幻球藻Apatococcuslobatus;引起斑竹、慈竹、箭竹、水竹、杂交竹灰斑病假黑团壳Pseudomassaria sp.;引起慈竹、麻竹、紫竹叶斑病以及麻竹叶枯病的长蠕孢Helminthosporium sp.;引起杂交竹叶枯病以及斑竹、水竹叶斑病的叶点霉Phyllosticta sp.;引起慈竹叶枯病的盘多毛孢菌Pestalotia sp.;引起斑竹、撑绿竹、慈竹、凤尾竹、黄竹、箭竹、苦竹、雷竹、绵竹、楠竹、麻竹藻斑病的头孢藻Cephaleuros sp.;引起水竹、箭竹卷筒病的异香柱菌Heteroepichloë sp.;引起撑绿竹、麻竹、绵竹、硬头黄竹、慈竹等煤污病的煤炱菌Capnodium spp.、丝座煤炱菌Limacinia sp.、烟煤菌Fumago sp.、明孢炱菌Armatella sp.。本次对四川省主要竹栽培区进行竹类病害调查,为进一步对病害发生、流行研究提供一定依据。

NOTES

*通讯作者。