1. 引言

我国西南地区可溶岩广泛分布,在这些地区进行工程建设时,岩溶塌陷和突水事故时有发生,其中在南宁、贵阳等城市修建地铁过程中都普遍遇到了较为严重的岩溶地质灾害问题 [1]。岩溶地质灾害发生与否和前期勘察阶段对研究区域岩溶的探测精度密切相关 [2]。目前国内外常用的地质勘探方法包括钻孔揭露、地震波CT扫描、电阻率成像等 [3],无论采用何种勘探方法和手段,对获取的数据资料进行合理解译都极其重要。

随着计算机和测试技术的快速发展,三维地质建模在地质勘探资料的解译方面得到了广泛应用 [4]。Sebasien等对沉积岩的地震资料进行三维建模,阐述了地震波波速的分布可反映大型溶洞的空间分布特征 [5]。朱良峰等引入虚拟钻孔并将其应用到城市区域三维地层建模中,构建精细的三维地层实体模型,凸显了虚拟钻孔在实际应用中的灵活性和可操作性 [6]。Aldiss等利用GSI3D建模软件对伦敦市中东部地区隧道沿线的钻探及物探数据进行三维地质建模,揭示了隧道区域的岩性分布特征,为该地区的地质调查和风险控制提供了依据 [7]。张军强等将三维地质模型和地矿点源数据库作为数据来源,通过结构化模板控制绘图样式,实现了标准化勘探剖面图的快速动态绘制,提高了工程剖面制图效率 [8]。陈国旭等研究了一种智能化与人工相结合的三维地质模型快速构建方法,有效提高了三维模型构建的效率和精度 [9]。

不同物性参数构建的三维可视化模型能够从多视角反映地质体的空间分布。李永强等基于波阻抗属性对不同尺度的岩溶进行三维地质建模,可以直观展示多尺度下岩溶的空间分布特征 [10]。刘超杨等应用GOCAD软件对岩体波速进行三维空间插值,使得岩体内波速空间变化连续,从而实现地质解译可视化与定量化,提高地质判断的准确性 [11]。李祖能利用美国Golden Software公司推出的Voxler平台建立了地震波波速三维数值模型,提高了地震波CT资料空间解译的精度和效率 [12]。周念清等根据南宁市地铁沿线钻孔数据和地层分层资料建立三维地质模型,定性分析了研究区域的潜在风险 [13]。闫凯旋等利用区间概率风险评价方法对湘中地区安平隧道岩溶与采空区的涌水突泥现象进行风险等级划分,为工程安全施工提供了参考 [14]。李慎奎等运用综合统计方法分析了武汉地铁沿线区域岩溶的发育特征和规律,并将研究区内岩溶划分出3种岩溶塌陷风险区,为后期地铁建设提供了技术支持 [15]。现阶段三维地质模型的建立大都是基于同一种物性参数,而不同物性参数所建模型无法耦合在一个模型中对地质体进行交互分析,且不能很好地发挥地质勘探资料多样性的优势。

本论文以南宁市轨道交通2号线石子塘地铁站为研究对象,利用Earth Volumetric Studio (以下简称EVS)软件结合钻孔资料和地震波波速数据对岩溶形态及发育程度的不同表征,建立了多物性参数耦合模型,以实现岩溶地质体的精细探测和三维可视化,并利用岩溶空间概率对岩溶分布特征进行分区,分析和评价地铁车站建设中岩溶带来的风险,以期为南宁地铁工程的设计和施工及风险规避提供必要的技术支持。

2. 工程概况

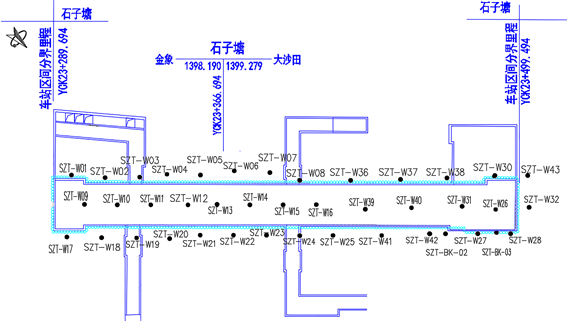

石子塘地铁站位于银海大道与金象一区一街的交叉路口,沿银海大道呈南北向展布。车站设计起始和终点里程为YCK23 + 289.694~YCK23 + 499.494,中心里程为YCK23 + 366.694,车站总长209.8 m。地铁站地面标高在94.20~93.5 m之间。车站为地下两层双跨箱型框架结构,共设4个出入口(其中2个为预留口),2个外挂风亭。车站主体及风亭、出入口(除4号出入口局部采用暗挖外)均采用明挖顺筑法施工。车站基坑开挖深度约为17.0 m,构筑物底板高程为73.445~76.72 m,最大宽度约25.6 m。附属结构基坑的开挖深度约为10 m,高程约为83.88 m。该车站勘探钻孔平面布置沿纵线分3排按间距约15 m均匀分布,钻孔深度为32~40 m不等,共布置钻孔56个,因部分钻孔位于房屋内或管线上方,实际完成钻孔44个,进尺1115.4 m。平面布置如图1所示。在完成的44个钻孔中,有41个钻孔揭露到灰岩、泥灰岩,其中2个孔发现溶洞,溶洞大小不一,深度范围约13.7~29.0 m。因此,对勘探场地进行岩溶专项研究工作。勘探点沿线路方向于主体结构两侧及中心线分3列布置,在相邻钻孔间开展地震CT探测,以便进一步查明岩溶形态、规模和分布范围。

Figure 1. Layout of exploration points of Shizitang Station

图1. 石子塘站勘探点平面图

3. 模型构建及岩土体地震波速范围确定

模型构建采用的EVS是由美国的C Tech公司开发的地球环境三维可视化分析软件,该软件将地质统计分析、三维地质建模、土壤污染分析、道路选址和地形分析、GIS功能等集成到一起,具有丰富而强大的地质数据分析和可视化功能。同时,EVS也适用于地球科学领域的可视化3D建模分析,可实现真三维的地质体数据建模、分析及可视化;可与ArcGis、Revit、Civil 3D等实现无缝数据交互。EVS建立的模型真实反映地质构造形态、构造关系及地质体内部属性变化规律;可对模型进行任意形式的切割,以便多角度观察;对于尖灭、透镜体及溶洞有很好的处理能力。利用EVS建立三维地质模型主要依靠软件自带的模块在Application里面进行逻辑梳理和模块内部运算,如图2所示。随后导入相应工点的钻孔数据文件,进行三维地质模型构建,最终的模型在viewer模块中显示,并且后期可以根据需要添加相应的应用程序模块对模型进行切片、渲染、修改、体积计算等操作。

3.1. 数据处理

采用钻探和物探数据建立多物性参数三维可视化模型,需要将勘探数据按照EVS建模数据格式要求进行一定整理。根据石子塘站的钻孔原始数据,利用空间点随机筛选算法 [16],经过进一步的数据优化,剔除不利于整体模型搭建的部分钻孔数据,然后将经过优化的钻孔数据按岩性建模格式在Excel中整理,最后将整理好的Excel文件通过EVS文件转换功能生成岩性建模所需的文件格式,并将其导入krig_3d_geology中进行三维Kriging插值,限定模型边界,生成研究区域岩性模型的顶底面。

由于地震波CT数据是在相邻钻孔间进行采集的,首先要对在各相邻钻孔剖面上采集的数据预处理,并进行钻孔地震波CT反演 [17],构建相应的二维数据点集,得到埋深H、测距L、地震波波速值Vp等数据。结合发射孔和接收孔的大地坐标,将得到的二维数据点集,即(L, H, Vp)进行大地坐标换算,构成(X, Y, Z, Vp)三维数据点集。最后将三维数据点集文件通过EVS的文件转换功能生成相应格式的建模文件,再将其导入krig_3d进行三维Kriging插值,得到研究区域的地震波波速三维插值数据集。

3.2. 模型构建

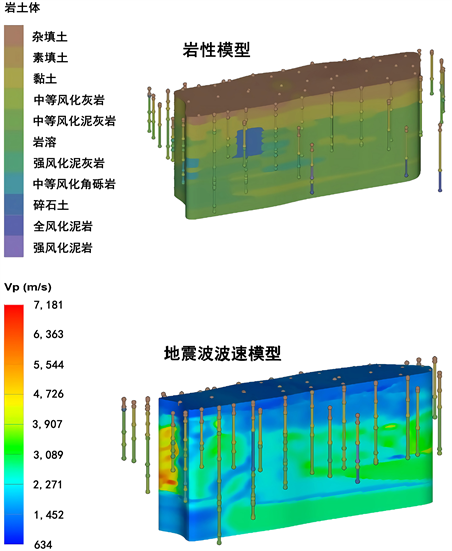

地铁车站钻孔数据导入krig_3d_geology生成岩性模型的顶底面,再将岩性模型顶底面的数据信息导入indicator_geology对钻孔揭露的岩溶和各类岩土体数据进行插值计算,以构建研究区域的岩性模型。地震波CT数据可以通过导入file_statistics进行三维散点图显示,并得到一系列地震波波速数据的统计信息。通过把krig_3d_geology生成的岩性模型顶底面信息传递至导入了地震波波速数据的krig_3d模块,从而将两种模型的水平建模范围限定在同一个区域。然后在基于draw_lines和triangulate_polygons生成的边界面上利用area_cut将模型的建模范围进一步限定在两种物性参数的重合区域,并分别连接intersection_shell进行数据筛选,最后通过viewer显示构建好的模型。如图3所示。EVS平台既能够单独显示岩性模型和地震波波速模型,也能够显示由二者耦合生成的多物性参数三维可视化模型,并可以在此模型中通过调节模型的透明度直观地分析其空间结构及分布特征。

3.3. 岩土体地震波速范围的确定

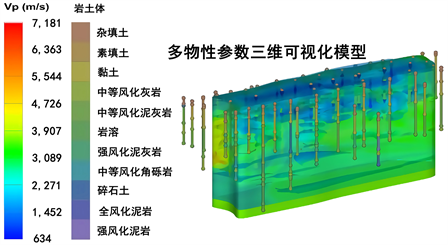

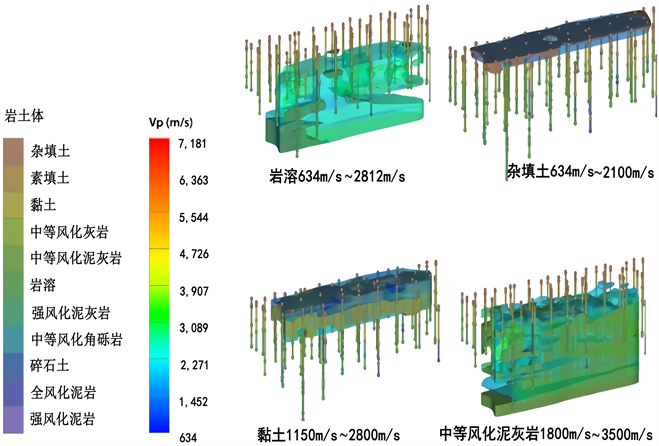

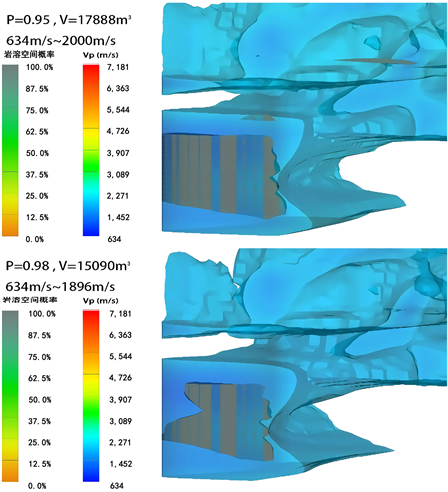

根据岩性模型中的钻孔大致判断各类岩土体可能对应的地层分界面,利用intersection_shell依次试验不同Vp范围与对应岩土体下地震波波速模型和岩性模型的分布情况,并分析二者的吻合程度,从而得到不同Vp范围下多物性参数三维可视化模型的分布。如图4所示。根据不同岩土体材料完整性的差异,对应的Vp范围也会有较大波动 [18] [19],所以地震波波速模型的分布区域比岩性模型更广。

通过分析不同Vp范围下多物性参数三维可视化模型的分布情况将研究区域的典型岩土体可能对应的Vp范围统计如表1所示。从表中可以看出,岩溶对应的Vp范围初步推断为634~2812 m/s之间。

Figure 3. 3D Model display of Shizitang Station

图3. 石子塘站三维模型显示

Figure 4. Distribution of typical rock and soil in three-dimensional visualization model of multi-physical parameters

图4. 多物性参数三维可视化模型中典型岩土体的分布

Table 1. Vp range of typical rock and soil

表1. 典型岩土体的Vp范围

4. 岩溶空间分布概率分区及机理分析

4.1. 岩溶空间分布概率拟合

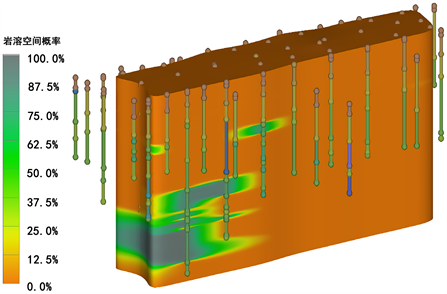

岩性模型是根据钻孔数据,利用三维Kriging插值算法自动生成真三维的地质模型,其本质上是一种概率模型 [20]。通过把intersection_shell中的数据输出模式调整为概率数据输出模式,并将研究范围限定在岩溶分布区域,得到如图5所示的石子塘站岩溶空间概率三维模型。

Figure 5. Three-dimensional model of Karst spatial probability

图5. 岩溶空间概率三维模型

考虑到模型中三维Kriging插值的随机性,引入岩溶空间概率P,并结合Vp范围,不断拟合岩溶空间概率模型和地震波波速模型之间的吻合度,由此得到二者之间的对应关系,最后根据岩溶专项研究的相关数据资料,通过分析得到车站岩溶空间分布的概率分区。

为了准确量化岩溶空间概率P和Vp范围之间的关系,利用volumetrics计算出不同Vp范围内地震波波速模型的体积V,以便直观判断不同情况下模型的结构变化。通过intersection_shell调整概率大小,在空间上生成不同概率的岩溶空间概率模型,同时不断调整Vp范围,使地震波波速模型与概率模型吻合,由此分析两个模型的空间对应关系,从而得到不同岩溶空间概率P对应的Vp范围以及对应地震波波速模型的体积V。

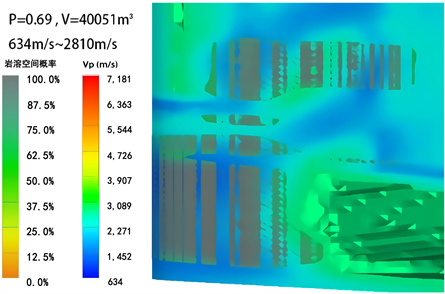

以岩溶空间概率P = 0.2为例进行分析,如图6所示。在Vp范围调整为634~2811 m/s时,地震波波速模型体积V = 54276 m³,其所占空间区域超过了岩溶空间概率模型所占区域,说明P = 0.2对应的Vp范围最大值不会超过2811 m/s;如果将Vp范围调整到634~2810 m/s,则地震波波速模型体积V = 40,051 m³,其所占的空间区域不足以包含岩溶空间概率模型的所有区域,说明P = 0.2对应的Vp范围至少超过2810 m/s。两种Vp范围对应的地震波波速模型因为地震波速度误差的关系,所以体积差异较大,随着Vp范围不断缩小,地震波速度误差引起的模型体积差异也会逐渐变小。经过不断的调试后得到,P = 0.2所对应的Vp范围为634~2811 m/s。

在此基础上,可以进一步分析P与Vp范围的对应关系,如果将Vp范围固定在634~2810 m/s,不断增大岩溶空间概率,得到如图7所示的结果。虽然岩溶空间概率模型随着概率的增大其空间区域在不断缩小,但直到P = 0.69以前,其所占空间区域仍不能被地震波波速模型全部包含。同样经过不断调试后得到,P < 0.69所对应的Vp值范围始终为634~2811 m/s;由此得到P = 0.69时对应的Vp范围为634~2810 m/s。

当P > 0.69以后,随着岩溶空间概率继续增大,Vp范围逐渐缩小,地震波波速模型的体积也呈较缓趋势减小。如图8所示。

Figure 6. The Vp range corresponding to P = 0.2 between 634 - 2811 m/s

图6. P = 0.2对应的Vp范围为634~2811 m/s

为了更直观分析岩溶空间概率P、Vp范围及地震波波速模型体积V,将三者之间的对应关系进行统计,得到结果如表2所示。

Table 2. Correspondence between P, Vp range and V

表2. P、Vp范围及V的对应关系

Figure 7. The karst space probability model and the seismic wave velocity model tend to match at P = 0.69

图7. 岩溶空间概率模型与地震波波速模型在P = 0.69趋于吻合

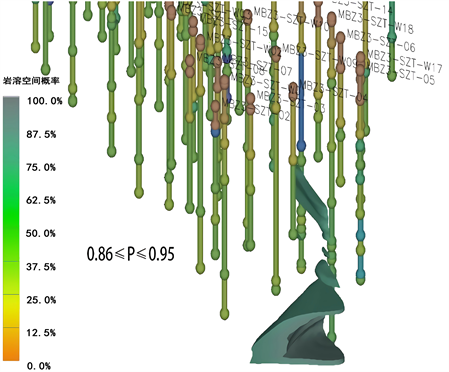

由表2可知,Vp范围越小,即地震波波速模型体积越小,岩溶空间概率越大,岩溶的发育程度就越明显。根据地震波速度和岩体完整性系数的对应关系 [21],可设2000 m/s波速值为界,小于该值推断为极破碎岩体;波速在2000~2250 m/s区间,岩体较破碎。由P和Vp的对应关系插值可以推断出,在石子塘站地下岩溶空间概率三维模型中,P > 0.95对应的岩溶区域为极破碎岩体,其溶蚀裂隙或溶洞极发育;当0.86 ≤ P ≤ 0.95对应的岩溶区域为较破碎岩体,其岩溶较发育。

Figure 8. Vp range and V decrease with increasing P

图8. Vp范围和V随着P增大不断减小

4.2. 岩溶溶蚀机理及潜在风险分析

分析地铁站场地所有钻孔资料,其中钻孔SZT-W18、SZT-W19发现有溶洞存在,并与周围钻孔SZT-W17、SZT-W20岩溶裂隙有一定连通,且溶洞在钻孔SZT-W18底端仍然向深部延伸,而其它区域岩溶的分布较为零散。如图9所示。与岩溶分布概率模型相对应,在标高43.9~52.6 m之间,当0.86 ≤ P ≤ 0.95时,岩体结构破碎、裂隙发育;P > 0.95对应部位岩溶极发育。

Figure 9. Karst distribution in different probability intervals

图9. 不同概率区间的岩溶分布

由于石子塘站地下岩溶水主要赋存于泥盆系的灰岩、泥灰岩中,地下水较丰富,属承压水,中等富水性–强富水性。地下水位标高在87.70~90.60 m。其钻孔周围岩性分布及岩溶发育部位如图10所示。

Figure 10. Profile of lithology distribution and Karst location

图10. 岩性分布剖面及岩溶发育位置图

岩溶发育部位主要集中在高程40~65 m之间,垂直裂隙较发育,且范围较大,连通性较好,有向水平方向扩展的趋势。这主要是由于地下水沿着裂隙垂直入渗,进入饱和带后地下水以水平渗流为主,入渗的水体中溶解有侵蚀性CO2,加剧了岩溶的溶蚀进程。

地铁车站进行基坑开挖时,基坑降水容易引起地下水位的持续下降,使水力坡度加大,周围来水补给引起的渗流作用增强,由此可能在岩溶空腔或土层中形成真空负压作用,导致上覆土体产生破坏。同时,由于地下水的流动将充填在岩溶空腔中的粘土颗粒带走,促进岩溶塌陷的发生。因此,在地铁施工过程中,应当充分考虑岩溶问题带来的风险,加强监测,采取必要措施,保证地铁工程施工安全。

另外,南宁市正在进行的水城建设,地表水河流水位的抬升,会加大地下水的补给,引起地下水位的升高,岩溶的水平溶蚀作用会向上移,造成上部岩溶的溶蚀及塌陷的发生,也会加大对地铁隧道和建筑物的上浮作用,对地铁运营产生一定的影响,需要加强地下水及岩溶风险的防患。

5. 结论

通过对南宁地铁2号线石子塘站地下岩溶分布规律的研究,得出了以下主要结论:

1) 利用EVS平台耦合钻探和物探数据建立地铁车站的多物性参数三维可视化模型,实现了同一地质体不同物性参数所建模型之间的交互分析。

2) 通过拟合不同Vp范围及不同岩土体对应的地震波波速模型跟岩性模型之间的吻合度,得到了典型岩土体对应的地震波波速范围。但由于地震波波速模型中上覆土层的波速数值偏低,对岩溶发育区和破碎带的模型分布有一定影响,利用intersection_shell调整模型高程,把岩土体的分布区域约束在合理的范围内,使模型更符合实际。

3) 基于EVS平台的intersection_shell模块,结合岩溶空间概率与Vp范围的对应关系,对岩性模型中的岩溶区域进行概率分区。当P > 0.95对应的岩溶区域为极破碎岩体;0.86 ≤ P ≤ 0.95对应的岩溶区域为较破碎岩体。

4) 根据石子塘站岩溶地下水的赋存条件和岩溶的空间分布特征,分析了地铁车站施工中岩溶地下水引起塌陷事故的机理,提出了相应的工程风险,对地铁车站的设计、施工和运营具有一定的指导意义。

基金项目

广西南宁市科技局重点研发计划(20183044-4)。

NOTES

*通讯作者。