1. 引言

自伤行为是指不以自杀为目的的直接地、蓄意地伤害自己躯体的行为,包括割伤自己、抓伤自己、打自己等多种行式(Ross & Heath, 2002; 江光荣等,2011)。自伤行为不仅存在于精神疾病、人格障碍患者人群中,也广泛存在于普通人群中(Winchel & Stanley, 1991)。自伤行为和自杀行为有着相同的影响因素,自伤行为是自杀行为的风险因素。Hawton等人基于对11,583名自伤者长达20年的追踪,报告自伤行为者第1年的自杀风险性为0.7%,是普通人群的66倍,且自杀风险会随时间发展而升高(Hawton, Zahl, & Weatherall, 2003)。自伤行为因其普遍性和严重性而受到心理、精神卫生和公共卫生领域的广泛关注。青少年阶段是自伤行为的高发阶段,国内最近一项纳入23项研究且包括73,677名大学生的Meta研究报告我国大学生的自伤行为检出率高达16.6% (潘珍等,2016),且国外调查表明青少年自伤发生率还存在逐年上升趋势(Fleming et al., 2013)。因此,研究青少年自伤行为的影响因素及产生机制对预防和干预大学生自伤、自杀行为具有十分重要的意义。

在众多的自伤行为影响因素中,童年期创伤经历,特别是儿童期虐待,被认为是自伤行为的重要环境诱发因素。家庭环境对个人成长的影响是持续的、长期的,儿童期虐待经历的影响也是深刻的。许多心理学家认为,儿童期虐待经历对儿童的伤害并不会消除,甚至会在个体成年后以其他不良形式表现出来,如抑郁、攻击、物质滥用、犯罪、自伤等(Dube et al., 2003)。实证研究证实儿童期虐待经历与自伤行为密切联系,儿童期虐待经历显著预测之后的自伤行为(Bakken & Gunter, 2012; Blasczykschiep & Jaworskaandryszewska, 2014; 苏静等,2015)。苏静等人的研究证实各种形式的童年期虐待经历,如:性、情感和躯体虐待,均会增加中学生自伤行为的发生(苏静等,2015)。本研究将利用结构方程模型统合各种形式儿童期虐待综合分析儿童期虐待与自伤行为之间的关系。据此,本研究提出第一个假设:儿童期虐待能够预测自伤行为。

以往研究多停留在儿童期虐待与自伤行为的关系上,较少有研究就它们之间的发生机制进行实证探索。受虐待儿童长期生存在被虐待环境下,常常会感觉到一种无能为力感和无价值感,长此形成的认知缺陷,会使他们具有抑郁易感性特点。大量研究证实儿童期虐待经历对青少年和成年阶段的抑郁有着重要影响(Zlotnick et al., 1995; 于增艳等,2017)。另外,研究证实有自伤行为者会比无自伤行为者表现出更多的负性情绪管理缺陷(Gratz & Roemer, 2008; Zielinski et al., 2017; 唐杰等,2014)和情绪问题(吴晓瑞等,2016;谢唯等,2017)。自伤行为的体验回避模型认为:自伤行为是外在情景事件引发了个体的厌恶情绪,个体为了逃脱或缓解不愉快的情绪体验而采取的情绪调节策略(Chapman, Gratz, & Brown, 2006)。由此,可以理解为早期儿童期虐待经历对个体自我伤害行为的影响过程可能是以个体情绪问题为中介产生的间接作用。本研究提出第二个研究假设:抑郁在儿童期虐待与自伤行为之间起部分中介作用。

一般认为,由于两性别之间情绪易感性、情绪调节策略、情绪表达等情绪心理机制上的差异,外在情景事件诱发的情绪反应和行为应对在男、女之间会是明显区别的。一直以来,心理学研究者们对情绪、行为问题的性别差异研究热情仍未消减。基于大量的抽样研究,抑郁元分析研究结果表明男、女在抑郁水平上的得分无显著差异(吴洪辉,廖友国,2013),自伤行为的元分析结果表明女生的自伤发生率要高于男生(潘珍等,2016)。各类形式的儿童期虐待在男、女之间的流行情况也存在着较大差异,并对之产生着不同的伤害影响,如:于增艳等人关于儿童期虐待经历与抑郁关系的元分析发现,性别会影响儿童心理虐待与抑郁之间的关系,女性群体中二者关系的效应量会更大(于增艳等,2017;Fisher et al., 2009)。因此,性别在本研究的三个变量之间也可能起到调节作用。本研究提出的第三个研究假设,即:儿童期虐待、抑郁情绪和自伤行为三者的作用模型存在性别差异。

2. 方法

2.1. 被试

本研究抽样方法为方便取样。在湖南省某高校的大学生心理健康教育老师在课堂上邀请学生参与本次调查研究,在班级QQ群中公布“问卷星”网络链接,学生在课后自愿填写,共收到提交问卷312份。网络问卷设置为每题必填后才能进入下一题填写,在数据初步筛查时将总分达极端分的4名被试数据剔除,最终得到308分有效问卷。其中,男生129人,女生179人。被试的年龄范围为17~24岁,平均年龄为18.43 ± 1.26岁。

2.2. 测量

1) 儿童期虐待问卷(Childhood Trauma Questionnaire, CTQ)

该量表由Bernstein等人编制,中文版由赵幸福等人翻译和修订,用于调查16岁前的受虐经历(赵幸福等,2004)。该量表共有28个条目,量表包括情感虐待、躯体虐待、性虐待、情感忽视和躯体忽视5个分量表,和3个效度条目。采用“从不”至“总是”5级计分。本量表在中国大学生群体中广泛应用,且信效度良好(何影等,2010;王佳慧,刘爱书,2014)。该量表的Cronbach’s α系数为0.75。

2) 青少年自我伤害行为量表(Adolescents Self-Harm Scale, ASHS)

本研究采用冯玉修订的“青少年自我伤害行为量表”,对大学生自伤行为进行调查(冯玉,2008)。该量表共有19项关于自我伤害情形的陈述,包含自伤频率和伤害程度两个分量表,分别要求被试根据项目陈述对其自伤行为的发生频率和伤害程度进行评估。本研究仅选频率分量表进行分析,总分为所有项目的得分和,该量表的Cronbach’s α系数为0.82。

3) 流调中心抑郁量表(The Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale, CES-D)

此量表由Randloff编制,可用于抑郁症筛查和抑郁症状严重程度评定(Radloff, 1977; 汪向东等,1999)。此量表包括20个条目,对量表四个反向计分条目重新计分后,所有条目得分加和作为量表总得分,得分越高表明被试抑郁程度越高。本研究中该量表的Cronbach’s α系数0.94。

2.3. 统计分析

因本研究所有量表数据均由被试自我报告获得,所以测量中可能存在共同方法偏差。因此本研究首先采用Harman单因素检验法对数据进行分析,以排除共同方法偏差对研究的影响。随后,使用SPSS23.0、AMOS22.0软件对数据进行相关及中介模型建立等统计处理;采用偏差校正的Bootstrap法检验中介效应的显著性。

3. 结果

3.1. 共同方法偏差检验

本研究对三个研究变量(儿童期虐待、自伤行为和抑郁)的所有项目进行未旋转探索性因素分析,共析出特征根值大于1的因子共16个,第一个因子解释总方差变异量的19.26%,小于Podsakoff等提出的40%的判断标准(Podsakoff & Mackenzie, 2003)。其次,三个研究变量所有项目的单因素模型的验证性拟合结果较差(χ2/df = 3.816; RMSEA = 0.096; CFI = 0.387; TLI = 0.367; SRMR = 0.115),即三个研究变量的所有项目无共同因子提取。两种检验方法均证明本研究共同方法偏差问题不明显,因此在模型检验中将不考虑共同方法偏差的影响。

3.2. 儿童期虐待、抑郁、自伤行为的相关分析

Spearmen相关分析发现:性别与抑郁、自伤行为相关不显著(p > 0.05),性别与儿童期虐待的躯体忽视因子呈负相关(p < 0.01)。Pearson相关分发现:抑郁与儿童期虐待各因子均显著正相关(r范围:0.146~0.366);除躯体忽视之外,自伤行为与其它各儿童期虐待因子也均显著正相关(r范围:0.148~0.371);抑郁与自伤行为呈显著正相关(p < 0.01)。研究变量间的各相关系数见表1。

3.3. 抑郁在儿童期虐待与自伤行为关系间的中介作用

采用潜变量结构方程模型对假设模型进行验证,结果发现:各观测变量对相应各潜变量负荷值在0.32~0.91之间(p < 0.001),因子对相应潜变量的负荷均达可接受水平,测量模型良好,潜变量间的路径系数见图1。模型拟合各适配度指标:χ2/df = 3.037,p < 0.001,RMSEA = 0.081,SRMR = 0.053,CFI = 0.940,TLI = 0.923,即表明假设模型成立。

设定抽样次数为1000,采用偏差校正的非参数百分位Bootstrap方法进行中介效应检验及置信区间估计。儿童期虐待对自伤行为的总效应值为0.221 (95% CI:0.082~0.524),其中,儿童期虐待对自伤行为的直接效应值为0.167 (95% CI:0.022~0.508),经抑郁的中介效应值为0.054 (95% CI:0.010~0.136),95% CI不包括0,中介效应显著。抑郁在儿童期虐待与自伤行为之间起部分中介作用,中介效应占总效应的0.054/0.221 = 24.43%。

Table 1. Scores of research variables and relevant analysis results

表1. 研究变量的得分情况及相关分析结果(N = 308)

注:a性别为二分类变量(1 = 男,2 = 女);* p < 0.05,**p < 0.01。

Figure 1. Mediating effect model of depression on childhood abuse and self-injury

图1. 抑郁对儿童期虐待和自伤行为的中介作用模型

3.4. 模型的性别差异

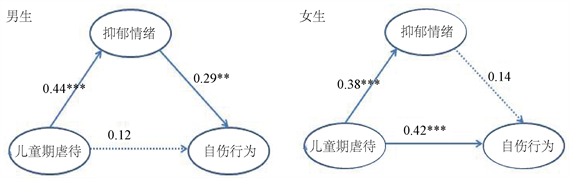

为检验上述中介模型在不同性别之间是否存在差异,本研究以性别为类别变量进行多群组分析,男、女潜变量结构方程模型的路径系数见图2。进一步检验路径系数的性别差异,结果发现:儿童期虐待与抑郁情绪、抑郁情绪与自伤行为的路径系数无显著性别差异(t分别为0.29和0.83,均p > 0.05),儿童期虐待与自伤行为的路径系数在男女之间存在显著差异(t为3.47,p < 0.05)。男、女模型儿童期虐待对自伤行为的总效应、直接效应及抑郁情绪的中介效应结果见表2,根据效应值95%CI的范围可知:男生模型中,儿童期虐待对自伤行为的直接效应和总效应均不显著,抑郁情绪的中介效应也不显著;女生模型中,儿童期虐待对自伤行为的直接效应和总效应均显著,但抑郁情绪在儿童期虐待与自伤行为的中介效应不显著。

Figure 2. Potential variable model diagram of childhood abuse, depression and self-injury behavior of male/female students

图2. 男/女生儿童期虐待、抑郁情绪与自伤行为的潜变量模型图

Table 2. Summary of effects of childhood abuse on self-injury behavior in male and female models

表2. 男、女生模型中儿童期虐待对自伤行为的效应汇总

4. 讨论

4.1. 抑郁情绪在儿童期虐待与自伤行为之间的中介作用

共同方法偏差检验结果表明本研究的共同方法偏差问题不明显,数据具有一定的可靠性。相关分析发现儿童期虐待、抑郁情绪和自伤行为三者之间相关密切,研究结果与之前文献报告的结果相同(苏静等,2015;Zlotnick et al., 1995; 吴晓瑞等,2016),即大学生在儿童期遭受的虐待频率越高,现体验到的抑郁水平也越高,同时也会报告更高水平的自伤行为。儿童期受虐待经历与青少年、成年阶段的自伤行为密切关联,以往研究多停留于变量相关研究,较少对影响二者关系的心理机制进行实证探索。在众多自伤行为发生的理论解释模型中,情绪体验回避模型认为自伤行为可以让个体回避不想要的内在体验,这种体验回避均与负性情绪相关联,包括个体悲伤的想法、记忆、躯体上的感觉或其它厌恶的内在体验(冯玉,2008;陈静等,2014)。童年期遭受虐待,触发个体厌恶情绪,不良环境导致他们不知道如何恰当地表达和调节情绪。为逃脱不愉快的情绪体验,该理论认为个体会采用自伤行为来应对情绪困扰,发展过程中不断强化,久之变成一种自动化的应对模式。这也就是说,情绪因素是儿童期虐待影响自伤行为的中介变量。冯玉在其研究中也证实情绪调节在言语虐待与自伤行为之间起部分中介作用(冯玉,2008)。

基于整个研究样本,本研究通过结构方程建模的方法对提出假设中介模型进行了检验,验证本研究所提假设中介模型成立。研究结果表明抑郁在儿童期虐待与自伤行为之间起部分中介效应,即:儿童期虐待可直接影响自伤行为;此外,儿童期虐待还可以通过抑郁的中介作用间接影响自伤行为。情绪调节困难与情绪症状密切关联,因此本研究结果与冯玉的研究结果相符(冯玉,2008)。比较中介效应和直接效应,中介效应对自伤行为发生解释的贡献量小于直接效应的贡献量,占总效应的24.43%。抑郁中介效应显著,提示干预抑郁情绪可以缓解儿童期虐待对青少年自伤行为的影响。研究结论对解释自伤行为的影响因素和形成机制具有一定的理论意义,其结论也对预防和干预自伤行为具有一定的实践意义。

4.2. 研究变量得分及相互作用机制的性别差异

基于以往元分析结果,本研究推测儿童期虐待、抑郁情绪和自伤行为三个研究变量的得分存在性别差异,但本研究相关分析仅发现儿童期虐待与性别相关显著,抑郁情绪和自伤行为与性别相关不显著。据儿童期虐待各因子与性别的相关结果可知,男生报告自己在儿童期比女生会遭受更高频率的虐待,在具体虐待形式中,仅在躯体虐待与躯体忽视两个因子上表现出性别差异,但其他虐待形式,即:情感虐待、情感忽视和性虐待的性别差异却并不显著。这可能是基于男、女不同的生理特征差异,社会对男、女的性别期待不同而导致。女生应表现柔弱,男生应表现坚强,加之“男孩穷养,女孩富养”等类似教养观念,中国社会普遍倾向认同对男生进行棍棒式教育,而对女生则应多采用说理式教育,这可能是男生在躯体上受虐待高于女生的一个原因。基于大量抽样研究,元分析结果表明儿童期虐待、抑郁情绪和自伤行为的性别差异并没有多大一致性。三个研究变量的相关性会受到抽样的局限,所以,本研究中研究变量与性别的相关结果也具有合理性。

本研究中,男、女在儿童虐待上得分显著差异,在自伤行为上的得分差异不显著,即性别对儿童期虐待与自伤行为的关系起显著调节作用,这提示相关心理因素在儿童期虐待与自伤行为之间的作用机制会存在性别差异。本研究通过中介模型分析和中介模型的性别群组差异检验证实抑郁情绪在儿童期虐待与自伤行为之间的作用机制确存在性别差异。在男生群组中,儿童期受虐待经历显著预测抑郁情绪,抑郁情绪显著预测自伤行为,中介作用分析发现抑郁情绪的中介作用并不显著。此结果提示,男生儿童期受虐经历对其抑郁情绪、抑郁情绪对其自伤行为的影响仅为简单单向作用,男生青少年、成年阶段的自伤行为与其儿童期受虐经历并无显著直接联系。女生群组中儿童期受虐经历显著预测抑郁情绪、自伤行为,但抑郁情绪不能显著预自伤行为,抑郁情绪的中介作用也不显著。本研究中,女生抑郁情绪对其自伤行为的预测并不显著,这与以往二者关系的研究结果相异(Gratz & Roemer, 2008; 吴晓瑞等,2106)。以往,抑郁症或抑郁情绪与自伤行为的关系研究多表明抑郁是自伤行为的一个独特危险因素(谢唯等,2017),而本研究中抑郁情绪和自伤行为则似同为儿童期虐待的不良应对策略,两者之间的因素关系却不被证实。

4.3. 本研究对自伤行为干预的意义

基于整个研究样本,本研究证实:儿童期虐待可直接作用于自伤行为;另一方面,儿童期虐待可以通过抑郁的中介作用间接作用于自伤行为。显著直接效应提示保护未成年儿童,创造健康成长环境,对青少年、成年阶段的心理健康意义重大。模型中介效应显著,自伤行为的体验回避模型被支持,这提示在未来的心理健康教育中,提升大学生的情绪管理策略和能力,改善情绪,对大学生的自伤行为预防和干预具有积极作用。然而,区分性别时,抑郁情绪在儿童期虐待与自伤行为之间起中介作用的假设在男、女生群体中却均不被支持,三个研究变量的相互作用模型存在较大的性别差异,这与总群体的研究结果大为不同。一方面,今后研究需加大样本量进一步对性别差异结果进行检验。另外,情绪认知、调控等方面可能与自伤行为更为密切。所以,今后研究有必要加其它情绪心理因素来进一步验证自伤行为的回避理论模型。若自伤行为发生的情绪机制存在性别差异,则提示自伤行为的干预在男、女之间需要根据情绪机制的差异区别对待。

5. 结论

本研究结论:1) 抑郁在儿童期虐待与自伤行为间起中介作用的假设模型在本研究总样本中成立,但区分男、女群体时,假设中介模型均不成立,研究变量间的相互关系也存在性别差异;2) 男生群体中,儿童期虐待显著预测抑郁,抑郁显著预测自伤行为,儿童期虐待对自伤行为的预测不显著;3) 女生群体中,儿童期虐待显著预测抑郁和自伤行为,抑郁不能显著预测自伤行为。

基金项目

湖南省大学生研究性学习和创新性实验计划项目(CX1711);湖南省人民检察院理论研究项目(XJ2016C64);衡阳师范学院大学生课外学术科技作品项目(校科字[2018]2号-10)。

NOTES

*通讯作者。