1. 引言

近几年来,全球变暖导致青藏高原东北部强对流灾害性天气愈发活跃和频繁,对人民生命和财产安全产生较大影响 [1] [2] [3]。中尺度对流系统是暴雨的直接影响系统 [4] [5] [6],MCS的特征决定了降水的强度和降水区域的大小,小而快速移动的对流系统一般不会引起降水或只能带来局地弱降水,而强度大且移速缓慢或准静止的对流系统会产生较大降水,甚至引发暴洪灾害 [7],所以准确识别MCS对强对流天气的预报至关重要 [8]。本文中为了弥补传统区域重叠法的局限性,选取结合了区域重叠(AOL)法和卡尔曼滤波(KF)法的一种新算法 [9] 来检测和跟踪青藏高原地区的对流系统。卡尔曼滤波法可以稳定地跟踪小型的快速移动的系统。新算法结合了两种方法的优点,能够更加准确清晰地识别和跟踪青藏高原的对流系统,更好地捕获MCS的完整生命周期,为后续研究这些中尺度对流系统的基本特征和其对周围天气系统的影响提供更加可靠的保障。

2. 数据与方法

2.1. 数据

数据采用的是日本Himawari-8地球静止卫星于2015年7月7日起向公众提供实时的观察结果(ftp://ftp.ptree.jaxa.jp/jma/netcdf)。该卫星所带的成像仪(AHI)共有16个频段,提供0.5~2 km的不同空间分辨率和0.47~13.3 μm的不同中心波长的观测,其时间分辨率从2.5~10分钟不等 [10] [11]。Himawari-8地球静止卫星数据因其高时空分辨率以及较好的准确性,被广泛应用于灾害性天气的监测预警中 [12]。

降水资料采用空间分辨率为0.1˚ × 0.1˚的中国区域逐日融合降水数据集 [13]。

2.2. 方法

本研究中所运用的识别和跟踪对流系统的方法主要来源于结合传统区域重叠方法和卡尔曼滤波方法所开创的能够更加准确识别对流系统的新算法 [9]。该算法克服了传统区域重叠法的局限性,同时考虑了卡尔曼滤波方法所具有的能够订正系统误差,且线性拟合能力较强的优点,该算法中主要包括了对流系统的识别和跟踪模块,可以对不同类型对流系统进行识别和跟踪。

3. 对流系统的识别

通过2016年7月1日至15日对青藏高原区域的中尺度对流系统的跟踪,一共识别跟踪到了13个对流系统的轨迹。根据它们之间不同的特征,将其分为三类:通常意义上的从小到大慢慢发展最后趋于消亡对流系统,从一个较大的系统上分裂出来的对流,以及发展到一定程度后并入其他系统的深对流。在这里,分别从三个不同种类的对流系统中分别随机挑选一个来进行分析。

3.1. 普通对流

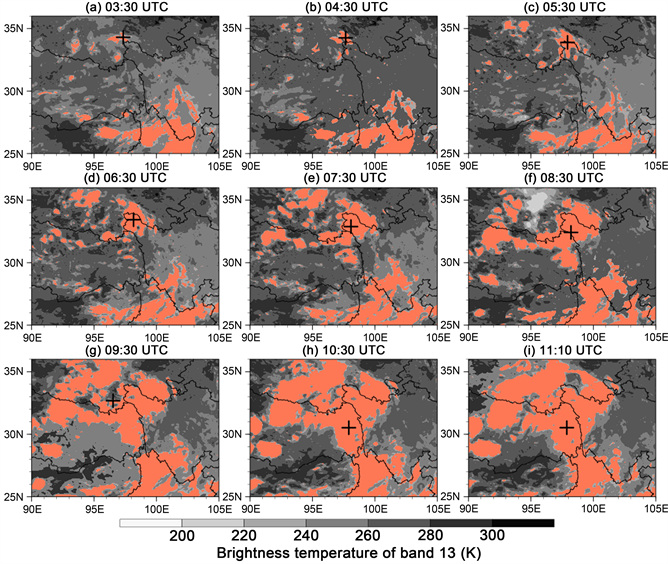

选取2016年7月1日03:50至12:50 (世界时,下同)青藏高原东部的一个对流系统作为典型普通对流系统进行分析。该系统从生成到发展再到最后的消亡一共持续了9小时左右,包含了对流系统的完整生命周期。

Figure 1. July 1st ordinary convective system time-lapse cloud map

图1. 7月1日普通对流系统逐时云图

从追踪到的该对流系统逐时云图(图1)可看出,对流系统于03:50在西藏东部边界(31°N,98°E)附近生成后,其空间范围开始增大,并逐渐发展东移。经过5个小时的发展,于8:50左右达到其强盛期,且位置也东移至四川北部地区,此时空间范围达到最大,其后一小时持续东移但空间范围基本无变化。此后,该系统开始逐渐分裂减弱,尺寸减小,到达11:50时,已有大部分对流分裂出该系统,质心位于高原边界(105˚E),对流系统已部分移出高原。在这期间,在周围环境场的持续影响下该系统不断瓦解消散,直至12:50完全移出高原并消退。

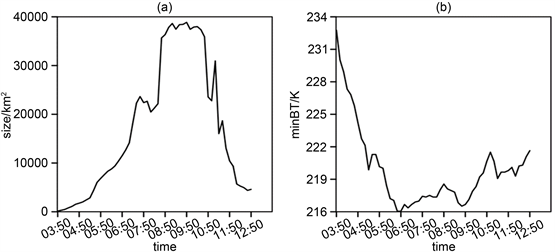

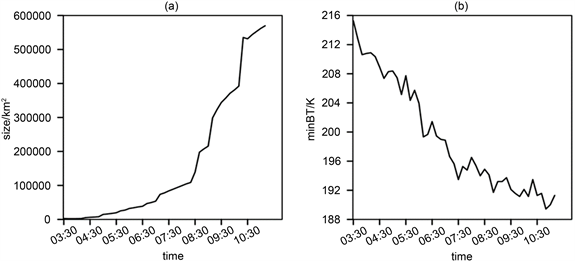

图2进一步给出了对流系统整个生命周期中尺寸和最低亮温值的变化特征。结合云图和尺寸、亮温变化趋势图,可以看到在这个对流系统的发展过程中,在其周围尤其是南部还有其他的系统在发展移动,有并入该对流的系统,也有从这个对流中分裂出去的系统。这些系统对跟踪的这个对流存在一定的影响,但相关对流系统的强度和一些其他因素导致其并不能改变原对流系统发展和移动的方向。因此,这一典型普通对流系统的完整生命周期被成功识别和追踪。

Figure 2. Trends in size and minimum brightness temperature over the entire life cycle of a normal convection system on July 1st

图2. 7月1日的普通对流系统整个生命周期中的尺寸和最小亮温变化趋势图

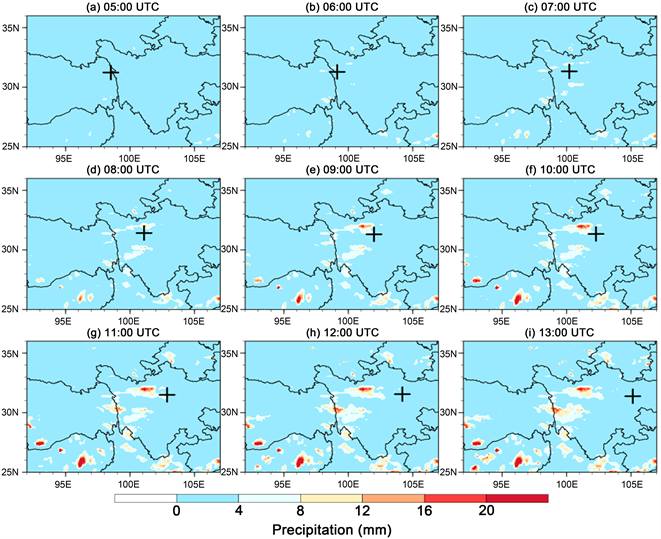

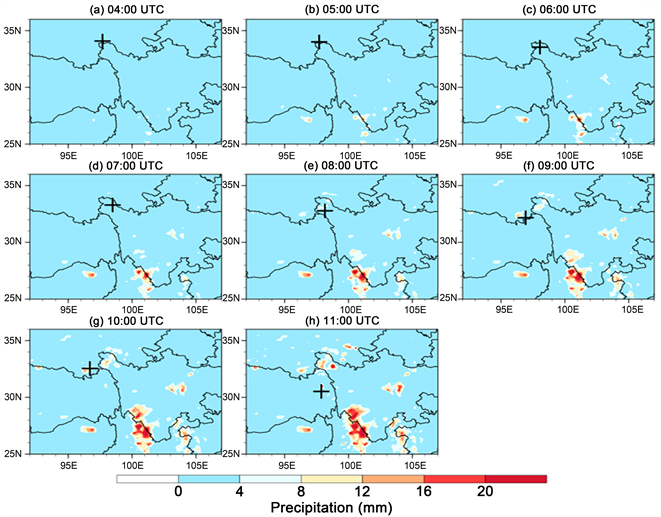

进一步结合与该对流系统对应的逐时降水量图(图3)可以看到,05时四川西北部与青藏高原东部交界区域开始产生降水,大致比对流系统生成时间滞后一小时左右,此后降水量和降水区域逐渐增大,但降水区域并未随对流系统东移,降水量也并未随对流系统的消退而有所减弱。除此之外,其他区域并没有降水的产生。可见,该对流系统并未对降水产生显著影响,至于四川西北部的降水,更多的应是受到了其他强度更大的对流系统或天气系统的影响。另外,青藏高原南部降水量显著大于北部,尤其在高原东南角靠近缅甸交界部分降水量较大,主要是由于印度洋季风气候的强烈影响,而对流系统对其影响较小。同时从图中可以发现,部分区域从05:00开始产生降水,此后降水区域逐渐增多并扩大。整体来看,除四川西部边界外,可见区域南部降水明显多于北部,北部仅在甘肃的南部边界产生了少量降水。

3.2. 从较大系统上分裂出的对流

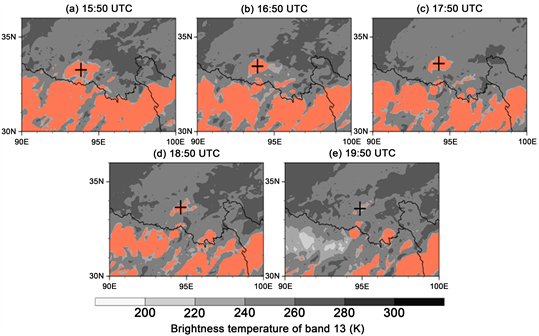

在中尺度对流系统生成发展过程中并不是所有系统都能独立经过完整的生命周期,还有一大部分系统伴随了分裂、合并过程。有的系统会在一个更大的系统中发展,当自身达到一定条件,且周围环境场适宜时,它将从原来的大系统中分裂出来,成为独立的对流系统,继续完成剩下的生命过程。7月12日15:50至20:10这个对流系统就是从一个较大系统中分裂而来,这里我们来具体分析它独立后的生命特征和对相关区域降水的影响。

从图4可以明显看出,该对流系统是从其西南部一个较大的对流系统中分裂出来的,其典型特征在于面积小,云顶低。在15:50时完全从原来系统中独立出来,位于33˚N,94˚E,即西藏东南部边界附近。随后开始东移,在东移的整个过程中都没有明显的与其他系统合并的过程,该对流系统独立后的整个生命周期都处于减弱消亡的阶段,于西藏东南部就完全消散,此时其质心位于33.5˚N,95˚E。整个过程仅持续了4.5个小时,对流系统整体只东移了一个经度。在这里,我们还可以明显地看到,其南部的系统也整体处于一个缓慢东移减弱的状态,尤其是到19:50时,位于该系统分裂前位置的对流已完全消亡,其他系统的强度也大大减小。这里的前两个对流系统均是强度不大的系统,与青藏高原上大部分对流系统特征相近。

Figure 3. Time-lapse precipitation map (corresponding to the convection system), black cross is the convection system centroid

图3. 逐时降水量图(与对流系统对应),黑色十字为对流系统质心

Figure 4. Same as Figure 1, but for a convection split from a larger system tracked on July 12

图4. 同图1,但为7月12日跟踪的一个从较大系统中分裂出来的对流

由图5可以更加确定该对流系统从较大的系统中分裂出来后一直在减弱消退。该对流系统刚开始分裂出来时就是一个强度较小的系统,尺寸不足14,000 km²,最低亮温也仅为214 K,已过了较强盛期,其自身条件并不支持它重新发展。同时在周围环境场作用下,对流系统的尺寸减小,亮温增大,对流系统的整个独立生命周期只持续了四个多小时,且都处在减弱消亡的阶段。在这期间,这个对流系统刚分裂出来时,尺寸减小迅速,而到达16:50后,对流系统的尺寸不再减小甚至有一定的增大,这种情况仅维持了一个小时,此后其尺寸继续迅速减小直至消亡。而对于最低亮温值,基本都处于增大状态,只有较小波动。

Figure 5. Same as Figure 2, but for describing the convection split from a larger system

图5. 同图2,但为从较大系统上分裂出的对流

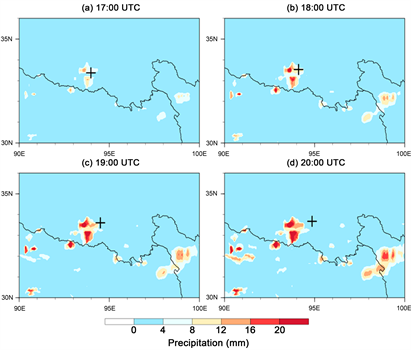

从降水量图(图6)可以看到,在与对流系统对应的区域(33~34˚N, 94~95˚E)的西边即青海南部边界处有一个较小的降水区域,但该区域的降水强度并未随所跟踪对流系统的强度减小而减小,反而是降水量逐渐增大。可见该区域降水的产生与这个对流系统并没有什么关联,这个强度小且持续时间短的对流系统并未引起降水。在它独立活动的过程中,它只是简单的消亡了,并未影响到周围的天气系统。除此之外,还可以发现,在该对流分裂前所在系统对应的位置也并没有降水产生,反而是位于该系统东南方向四川、西藏交界处有一个相对较大的降水区域,该区域在17:00开始产生降水后,降水范围不断增大,降水强度也持续增强,这个区域的位置正好与四川、西藏交界处在可见时间里保持了相当强度且基本未移动的对流系统相对应。

Figure 6. Same as Figure 3, but for the convection split from the larger system

图6. 同图3,但为从较大系统中分裂出的对流

3.3. 发展到一定程度后并入其他系统的对流

上文分析了独立发展完成完整生命周期和从其他较大系统中分裂出来的对流系统,那么对于发展到一定程度后并入其他系统的对流又是如何的呢?进一步选取了7月6日03:30至11:10符合条件的对流系统进行分析。图7表明对流系统于03:30在四川和青海西北部交界处附近生成后,系统中心位于西藏中部地区,并开始迅速发展。与前两个对流系统不同的是,该对流系统并不是简单东移,而是从生成地向东南方向移动。在它发展移动过程中,也伴随其它系统的并入。在6:30时,其西南方有一个相对较小的系统向它移动,经过一个小时后,已与其完成合并。合并后的系统继续发展,在8:30又与其南方的另一个系统完成了合并,不断的合并过程使得该对流系统不断发展增强。到9:30时,对流系统的最南端已到达了28.5˚N,即四川、云南和西藏交界处附近,中心位于32.5˚N,96.5˚E处,仅仅南移了1.5个纬度,开始并入其东南方的另一个较大的系统,至11:00基本完成合并。这时的对流系统已经演变成了一个强度相当大的系统,面积跨度达到7个经度、11个纬度。该对流系统与其南部系统合并后应会继续南移发展,影响其南部更广泛区域。

Figure 7. Same as Figure 1, but for a convection that was tracked to a certain extent after July 6 and merged into other systems

图7. 同图1,但为发展到一定程度后并入其他系统的对流

该发展到一定程度后并入其他系统的对流与前两个对流系统明显不同。进一步可从图8发现,该对流系统发展速度相当迅猛,生成后尺寸迅速增大,最低亮温值迅速减小,发展到一个相当强的程度后直接并入了其他的系统。在这个过程中,其尺寸在8:30、9:30以及10:30均有一个陡增的情况,与周围较小的系统并入这个对流导致该系统尺寸突然增大相对应,在其他时间里这个对流系统的尺寸则增大得相对均匀。而最低亮温值则截然不同,全程都呈现锯齿形降低趋势,波动较为频繁。在这个对流系统的独立生命周期中,尺寸最大将近达到了600,000 km2,最低亮温值达到了188 K (即−85℃左右),这显然已经达到了强对流系统的标准,表明这是一个青藏高原区域少有的强对流系统,其尺寸和亮温值都显示了它不同于前两个对流系统的强度。

Figure 8. Same as Figure 2, but for the deep convection that is incorporated into other systems after development to a certain extent

图8. 同图2,但为发展到一定程度后并入其他系统的深对流

结合对应的降水量图(图9)分析,04时,四川云南交界处开始产生降水,且降水强度逐渐增大,这个降水区域正好与被追踪的对流系统发展后所并入的强对流系统相对应。而在四川西北部,开始时并未有降水产生,直到08时,被跟踪的对流系统已发展到一定强度且与其他两个较小的系统大致完成了合并,四川青海交界处开始产生降水。随后降水量逐渐增大,降水区域也向南扩大,与对流系统相对应,该降水区域逐渐与四川云南交界处的降水区域合并。对于川滇交界处的降水,随北部强对流并入该区的对流系统,降水强度与区域都有所增大。在这个对流系统发展的整个过程中,降水的主要区域均位于其南部四川、云南交界处基本处于准静止状态的强对流所在的位置,而被追踪的这个对流系统引起的降水,强度较弱,范围较小。可以预计的是,在两个对流系统继续合并发展的过程中,降水也将会持续受到这个合并后的强对流系统的影响。

3.4. 三个不同对流系统之间的比较

通过对三个不同对流系统的分析可以看出,三个系统均活动于青藏高原东部地区,且均位于35˚N以南。前两个对流系统生成后都向东移动,其中第一个独立生成发展的系统最后东移出高原并消散,整个过程一共东移了7个经度;而对于第二个从较大系统中分裂出的对流,其独立的生命周期只持续了较短的时间,东移了1个经度,并未移出高原,直接在高原东部消散。而对于发展后并入其他系统的对流,系统在高原东北部(四川西北部与青海交界处)生成后,沿四川西部向南偏东方向移动,最后在四川、云南与西藏交界处并入了其他的对流系统。这个对流系统经7小时完成了发展和与其他系统的合并过程,强度明显比前两个系统大得多,是青藏高原较少出现的强对流系统。

参照通用的对流系统分类方法 [14],按云顶亮温值将对流系统的强度分为四级。对以上三个对流系统而言,通常意义上的对流系统,即从小到大慢慢发展最后趋于消亡的系统,和另一个从较大系统中分裂出的对流,都属于强度较小的一般性对流系统。表1给出了三个不同种类的对流系统之间的参数差异。从表中可以明显地看出,系统之间的主要区别在于对于普通对流系统,由于整个生命周期包含了从小系统渐渐发展到一定程度的对流系统,再慢慢消散的过程。而从较大系统中分裂出的对流,由于仅跟踪了其独立发展的过程,因此,该对流系统可能已经不再处于强盛阶段,当系统从原来较大的系统中分裂出来后,在周围环境场的影响下逐渐消散。前者生命周期完整,持续时间明显较长,平均尺寸也比后者更大。在表1中还可以看到,发展后并入其它系统的对流系统是一个平均最低亮温值达到199 K,且穿越对流层顶的强对流系统,它迅速发展到相当强的程度后与其他对流系统合并,持续对大气造成影响。通过跟踪到的该对流系统的独立阶段可明显看出,相比其他两个系统,该对流系统发展速度迅猛,空间范围明显较另两个系统大很多。

Figure 9. With Figure 4, the corresponding convection is merged into other systems after development to a certain extent

图9. 同图4,对应发展到一定程度后并入其他系统的对流

Table 1. Comparison of parameters between three different convection systems

表1. 三个不同对流系统之间参数比较

结合上文中所分析的这三个不同对流系统对降水的影响可以看到,一个对流系统是否对相应区域的降水产生影响或产生多大的影响,取决于这个对流系统的强度大小。对于青藏高原这些大部分面积小、云顶较低(云顶最低亮温较高),充分展现了高原的热力和动力作用的对流系统,伴随它们的降水多为阵雨,大多不会造成降水或降水量较小,对流天气也是多而不强 [15]。而强度对流系统则不同,它们能够影响对应区域的降水。

4. 结论

1) 本文共追踪和识别了13个不同强度的对流系统,根据对流系统的不同特征,将其分为三类,再从中分别随机选择一个进行分析。第一类,通常意义上的对流系统,虽然跟踪了它的整个生命周期,但由于对流系统总体强度一般,并未对其对应区域的降水产生较大影响。第二类,从较大系统中分裂出来的对流,该系统始终处于消亡阶段,强度小时间短,所以它对降水也并未产生显著影响。第三类,发展到一定程度后并入其他系统的对流,这是一个青藏高原较少出现的强对流系统,该对流系统发展迅速向南移东,至高原南部并入了其他的系统,它对降水造成了较大的影响。

2) 本文中还对三个对流系统进行了比较分析,我们可以看到前两个对流系统是青藏高原较为常见的一般强度的对流系统,对降水未产生明显影响;而后一个对流系统则是一个穿越对流层顶的强对流系统,它发展迅速,周期较长,对降水也造成了一定的影响,且当它与其他系统合并后还会影响更为广泛的区域。

基金项目

成都信息工程大学本科教学工程项目(BKJX2019007,BKJX2019013,BKJX2019042,BKJX2019056,BKJX2019062,BKJX2019081,BKJX2019089,BKJX2019120和JY2018012)支持。