1. 引言

储层建模研究已经经历了近30年的发展历程 [1] [2] [3] [4] [5],如何建立符合地下地质情况的优质模型,为数值模拟提供坚实的物质基础,一直是地质建模人员孜孜不倦的追求。渤海海域大量发育浅水三角洲及辫状河三角洲沉积,这两种沉积类型具有明显的区别,且往往发育于不同的油田,对于它们的表征,前人也多有研究 [6] [7] [8],但是多以同一种建模方法采用层状油藏的模式建立地质模型,没有形成系统的对比及针对不同三角洲的相应的建模方法,尤其是在前期研究阶段由于井点资料匮乏,不确定性强,根据地质认识选择建模方法尤为重要。

目前,多层发育的油田将越来越多,而对于多套层系的一体化建模,却未见报道,在以往的地质建模中,也很少涉及。

本课题从基础的地质研究入手,系统总结不同类型的三角洲的异同,探讨其相应的建模方法。

2. L油田不同类型三角洲特征分析

L油田位于渤海海域南部、莱西构造带西部、垦东凸起东北部斜坡带,北临黄河口凹陷,南接青东凹陷主力含油层系为新近系明化镇组和古近系沙河街组,明化镇组发育浅水三角洲沉积,而沙河街组发育辫状河三角洲沉积,物源均来自于南部垦东凸起。

2.1. L油田浅层明化镇组浅水三角洲沉积地质特征

2.1.1. 沉积相特征

根据岩心沉积构造特征以及分析化验和测井曲线等资料,结合区域沉积环境分析认为,L油田明下段储层主要发育浅水三角洲沉积,根据前人的研究成果 [9] [10],渤海海域浅水三角洲普遍发育三角洲平原,三角洲前缘和前三角洲发育较少,主要沉积微相为水上分流河道以及分流间湾,由于水深较浅,且三角洲平原常年处于湖平面之上,因此其分流间湾沉积泥岩以红褐色为主,前三角洲发育泥岩则以灰绿色为主,因此在岩心上往往表现为杂色特征,而在测井曲线上则以平直型曲线为主。浅水三角洲的另一个典型特征是河道的分流,由于河道分流以后水动力减弱,因此沉积砂岩以细砂岩和中砂岩为主,GR曲线为箱形、钟形和锯齿状;SP曲线比较光滑,呈箱形、钟形与低幅锯齿形。

2.1.2. 储层发育特征

明下段砂地比约为27%,油层主要集中在明下段III、IV、V油组,其中III和V油组砂地比较高,储层较发育。

为了进一步分析储层的发育情况,本次研究统计了各井上单油层分布的情况,根据油层厚度的划分标准,0~2 m厚度的油层为薄油层,2~5 m厚度的油层为中厚油层,5~15 m厚度的油层为厚油层,大于15 m厚度的油层为巨厚油层。对于本油田来说,个数频率和厚度频率显示,总体上以中–厚油层为主(2~5 m),其中4井和5井以薄油层为主。

2.1.3. 储层砂描

基于以上地质分析,进行了储层反演。选取密度作为区分砂泥岩的敏感参数,获取了密度反演数据体。在地震可识别的厚度下,多属性反演密度数据体与钻井上的砂泥对应关系较好。主要目的砂体在反演数据体基本可识别,砂体的识别分辨率可以达到3 m,即3 m以上砂体都能识别,该数据体满足了砂体精细刻画的要求(图1),可在反演密度数据体上开展砂体描述工作。

Figure 1. Multi attribute inversion density well connection profile of L oilfield

图1. L油田多属性反演密度连井线剖面

本文在密度数据体上进行砂体精细刻画。砂描确定砂体的主要原则有三个:同相轴明显断开或结束的地方确定为描述砂体的边界;两期砂体横向叠加的地方确定为砂体边界;地震资料响应弱,钻井证实储层的地方描述为砂体。

2.1.4. 油藏模式

L油田明化镇组油气藏是在低幅构造背景上发育的受岩性、构造双重因素控制的构造–岩性油气藏和岩性油气藏,每个含油、气砂体具有独立的流体系统,具有“一砂一藏”的特点(图2)。

2.2. L油田深层沙河街组辫状河三角洲沉积地质特征

2.2.1. 沉积相特征

根据区域沉积研究成果,结合测井曲线,沙河街组储层位于辫状河三角洲前缘亚相,主要发育水下分流河道微相,SP曲线较光滑,呈钟形、箱形和锯齿状,GR曲线形态呈齿化箱形或钟形与箱形的复合形。

2.2.2. 储层发育特征

沙二段辫状河三角洲以大于10 m厚砂层为主,平面上也是连片分布,砂体连续性较好。

2.2.3. 油藏模式

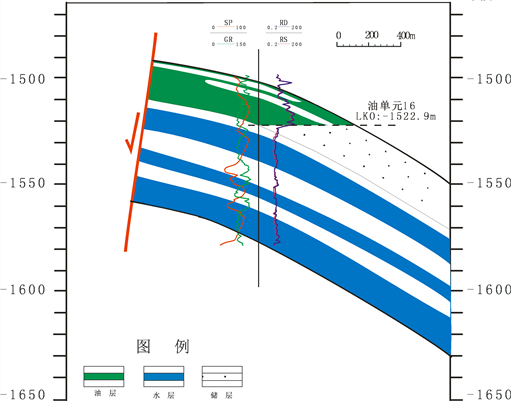

沙河街组油藏为构造层状油藏(图3)。

Figure 2. Oil reservoir profile of well 4-3 in L Oilfield

图2. L油田过4-3井油藏剖面图

Figure 3. Oil reservoir profile of Shahejie in L oilfield

图3. L油田沙河街组油藏示意图

2.3. L油田浅水三角洲和辫状河三角洲沉积的异同

综上所述,L油田浅层浅水三角洲和深层辫状河三角洲的异同点主要包括岩性、砂地比、砂体厚度、平面分布、油藏模式和储量计算方法等方面(表1)。

Table 1. Statistical table of similarities and differences of shallow water delta and braided river delta deposits in L oilfield

表1. 浅水三角洲和辫状河三角洲特征异同表

3. 不同类型三角洲建模方法研究

3.1. L油田浅层地质模型

明下段浅水三角洲沉积,采用以砂体顶底面为基础的单砂体建模方法。利用单砂体顶、底面建立地层模型,砂体就是模型的主要构架,以砂体为控制,结合平面地震属性分析,形成孔隙度、渗透率等属性模型。

3.1.1. 构造模型

模型采用网格大小50 m × 50 m,采用地震输入砂描砂体顶底面,重新插值形成新的砂体顶底面作为输入数据进行层面建模(图4)。

Figure 4. Structural modeling of single sand body in L Minghuazhen Formation

图4. L明化镇组单砂体构造建模

3.1.2. 属性模型

属性模拟采用基于单砂体相控确定性建模,平面变程包含砂体的范围,垂向变程通过变差函数分析得到,一个砂体就是一个砂岩相模型,在相控的基础上并采用地震属性协同模拟,建立孔隙度模型(图5)。

采用孔隙度下限值进行截断,计算净毛比模型。

由于孔隙度与渗透率相关性较好,采用孔隙度作为第二变量进行协同模拟,建立渗透率模型。

Figure 5. Schematic diagram of attribute model establishment of Minghuazhen Formation in shallow layer of L oilfield (left: lithofacies model, middle: seismic attribute, right: attribute model)

图5. L油田浅层明化镇组属性模型建立示意图(左:岩相模型,中:地震属性,右:属性模型)

3.2. L油田深层地质模型

沙二段辫状河三角洲沉积,采用层状构造模式建模。由于辫状河三角洲平面分布比较稳定,砂体多呈层状分布,以沙二段顶底面建立地层框架模型;为突出其空间分布特点,沿层细分切片,提取能够代表储层的地震属性,平面以地震属性为约束,结合纵向砂岩百分比,模拟相模型;在相控基础上完成孔隙度、渗透率等属性模型的建立。

3.2.1. 构造模型

平面网格大小100 m × 100 m,采用油组构造层面建立构造框架模型,相对于浅层单砂体建模,范围大,构造平缓,但是储层的表征需依赖于属性模型的刻画。

3.2.2. 属性模型

通过沿层地震属性切片演绎,分析砂体的平面分布方向,结合区域沉积认识,发现沙二段辫状河三角洲物源方向为西南方向。因此,以平面属性及纵向砂地比为约束,相变程主方向为西南方向,平面变程根据区域认识及属性分布范围选择,完成沙二段辫状河三角洲岩相模型的建立(图6)。

孔隙度、渗透率等属性模型在相模型的控制下,采用随机模拟方法建模(图7)。主变程方向与相模型相同,平面变程根据区域沉积认识选择,垂向变程通过变差函数分析得到。

采用孔隙度c下限值进行截断,计算净毛比模型。

由于孔隙度与渗透率相关性较好,采用孔隙度作为第二变量进行协同模拟,建立渗透率模型。

Figure 6. Establishment diagram of Shahejie Formation facies model in L oilfield (left: seismic attribute, middle: percentage of longitudinal sandstone, right: lithofacies model)

图6. L油田沙河街组相模型的建立示意图(左:地震属性,中:纵向砂岩百分比,右:岩相模型)

Figure 7. Schematic diagram of attribute model established by facies control of Shahejie Formation in L oilfield ((a) is the profile of facies model, (b) is the profile of attribute model)

图7. L油田沙河街组相控建立属性模型示意图((a)为相模型剖面图,(b)为属性模型剖面图)

4. 结论

1) L油田浅层明化镇组发育浅水三角洲沉积,以岩性油藏为主,表现为“一砂一藏”的地质油藏特征,可利用井震结合的储层反演技术精细雕刻砂体的空间展布,因此采用基于单砂体顶底面的确定性地质建模方法表征砂体;

2) L油田深层沙河街组发育辫状河三角洲,以构造油藏为主,表现为“层状模式”的地质油藏特征,地震反演不能精细刻画砂体分布,但是储层砂地比高,可采用基于油组顶底面的随机建模方法表征砂体分布。