1. 引言

占陆地面积6.4%的自然湿地是多种自然资源的孕育地,素有“地球之肾”之称,在保护生态环境、保持生物多样性以及发展社会经济中,具有不可替代的重要作用 [1] [2] [3]。若尔盖湿地在国家名录中是一个国家级湿地自然保护区,是世界第五大长河、中国第二长河——黄河的主要发源地之一,作为中国特有的青藏高原湿地的最重要组成部分,若尔盖湿地对青藏高原东南部的气候变化有高度的敏感性和指示性。

自2000年至今日,我国对若尔盖湿地的重视程度一直保持火热并持续升温,其研究在国内外陆续开展,并带动了国外的研究进程 [4],研究发现:若尔盖地区区域内的红原县的年平均温度于20年前多低于1℃,近20年红原县年平均温度均高于1℃,蒸发量与降水量成反比使湿地面积区域减小,川西北高原湿地日渐干旱化 [5]。另外,降水量是影响若尔盖湿地相对湿润度的最主要气象要素 [6],相对湿度是影响该地区蒸散量的最主要气象因素 [7],气候变化及气候对若尔盖湿地退化有重要影响 [8],另外全球气候变暖也对若尔盖湿地有一定的影响 [9];还有许多学者对若尔盖湿地的其他方面进行了研究,例如历史生态方面 [10]、土壤有机碳储量的时空变化 [11]、以及若尔盖湿地陆气相互作用模拟的研究 [12] 等方面。

若尔盖湿地作为我国第一大沼泽区,其碳源碳汇在对调节高原、甚至我国气候的研究等方面具有指示性作用 [13] [14] [15]。但随着全球气候日益变暖,湿地的面积不断减少。因此开展对若尔盖湿地近地表气象要素的研究有重要意义。

2. 资料

气象资料包括近地表气温、土壤温度、近地表相对湿度、土壤湿度、风向、近地表辐射采用若尔盖站提供的气象数据。

3. 气象要素特征

3.1. 近地表和土壤温度特征

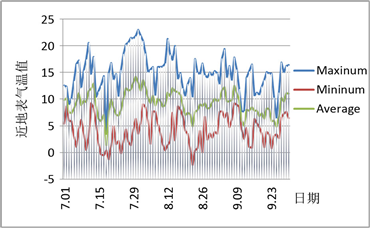

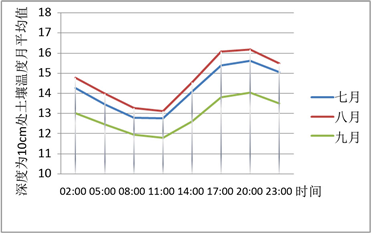

据近地表气温日平均折线图(图1(a))可以看出若尔盖湿地夏季气温日较差不稳定。若尔盖湿地近地表月平均气温折线图(图1(b))显示,最高气温为14.9℃,最低气温3.9℃。图2为若尔盖测站深度为5厘米的土壤温度日平均以及月平均折线图,日平均土壤温度折线图(图2(a))显示最高温度为22.92℃,最低温度11.23℃,据月平均土壤温度折线图(图2(b))所示,气温变化较大。10厘米深度处土壤温度日平均图(图3(a))显示7~9月若尔盖测站土壤深度为十厘米处的最高温度为19.52℃,最低温度为9.79℃,由其月平均折线图(图3(b))可以看出,其最高温度出现在17:00~20:00时段,最低温度出现在8:00~11:00时段。

由以上内容可以看出若尔盖地区2015年夏季7~9月份近地表和地表温度特征:由于土壤的保温作用,土壤温度的日较差比近地表气温的日较差要小;土壤温度以受太阳辐射影响为主,日间土壤吸收太阳辐射导致温度增加,夜间相反。此外,土壤较深层的温度极值出现时段相较于浅层有明显滞后。

(a)

(a)  (b)

(b)

Figure 1. Daily average and monthly mean change of near-surface temperature in July~September of the Zoige region in summer 2015

图1. 若尔盖地区2015年夏季7~9月近地表气温日平均及月平均变化图

(a)

(a)  (b)

(b)

Figure 2. Daily average and monthly mean change of soil depth at 5 cm in July~September of the Zoige region in summer 2015

图2. 若尔盖地区2015年夏季7~9月土壤深度为5 cm处温度日平均及月平均变化图

(a)

(a)  (b)

(b)

Figure 3. Daily average and monthly mean change of soil depth at 10 cm in July~September of the Zoige region in summer 2015

图3. 若尔盖地区2015年夏季7~9月土壤深度为10 cm处温度日平均及月平均变化图

3.2. 相对湿度特征

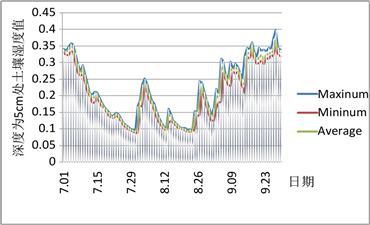

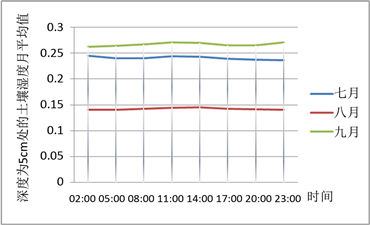

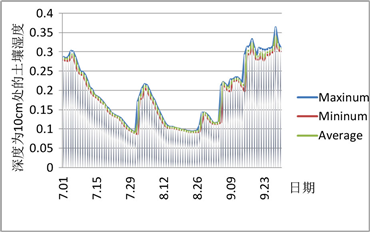

进一步分析若尔盖湿地2015年夏季7~9月相对湿度变化特征,由图4(a)可知,近地层相对湿度最大值为99%,最小值为23.91%。由图4(b)可知,一天中近地层相对湿度变化趋势与温度变化趋势相反,在2:00~5:00达到峰值,14:00~17:00出现最低值,九月的近地层相对湿度相对于七月八月较大。图5为土壤深度为5厘米的土壤湿度日平均及月平均变化折线图,由其日平均图(图5(a))所示,深度为5厘米的土壤湿度在一天中的高低值相差不大,据七月平均图(图5(b))可知七、八、九月份深度为5厘米的土壤湿度平均值分别为0.240 m3∙m−3、0.143 m3∙m−3、0.267 m3∙m−3。图6为土壤深度为10厘米的土壤湿度日平均及月平均变化折线图,由图6(b)可知,其7~9月份月土壤湿度平均值分别为0.197 m3∙m−3、0.132 m3∙m−3、0.224 m3∙m−3。

综上数据可以得出若尔盖地区2015年夏季7~9月近地表及地表湿度特征:相对湿度有明显的日变化,其变化趋势与温度变化趋势相反,于日出前达到最大值,太阳高度角最高时达到最小值;由于渗透作用,深层的变化时段比浅层滞后,土壤湿度下降斜率小于较浅层,折线的波动也较小。

3.3. 风向特征

图7为夏季若尔盖湿地近地表风向日变化图。若尔盖地区7~9月风向以南风为主,七月份风向约在11:00由东南风转西南风,8月份在08:00左右风向开始转变,8月的风向平均变化时间较7月提前,9月风向无明显昼夜变化。

(a)

(a)  (b)

(b)

Figure 4. Daily average and monthly mean change of near-surface relative humidity in July~September of the Zoige Wetland in summer 2015

图4. 若尔盖湿地2015年夏季7~9月近地表相对湿度日平均及月平均变化图

(a)

(a)  (b)

(b)

Figure 5. Daily average and monthly mean change of soil depth at 5 cm in July~September of the Zoige Wetland in summer 2015

图5. 若尔盖地区2015年夏季7~9月土壤深度为5 CM处的土壤湿度日平均及月平均变化图

(a)

(a)  (b)

(b)

Figure 6. Daily average and monthly mean change of soil depth at 10 cm in July~September of the Zoige Wetland in summer 2015

图6. 若尔盖地区2015年夏季7~9月土壤深度为10 cm处的土壤湿度日平均及月平均变化图

Figure 7. Monthly mean wind direction change of the near-surface layer in July~September of the Zoige region in summer 2015

图7. 若尔盖地区2015年夏季7~9月近地层月平均风向变化图

3.4. 地表辐射特征

地表吸收的辐射包含太阳短波辐射和大气长波辐射,影响太阳短波辐射的条件主要有海拔高度、大气透明度和云量等物理量,而影响大气长波辐射的主要条件有水汽含量、气溶胶浓度和大气密度等。地表在吸收辐射的同时也按照一定的反照率和发射率向上反射短波辐射和发射长波辐射。

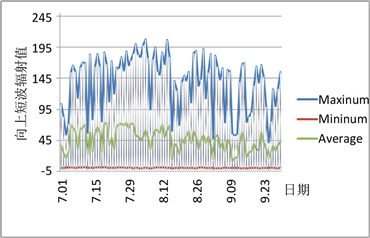

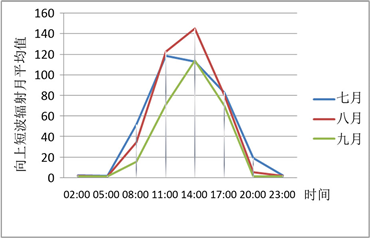

图8为若尔盖湿地地区2015年夏季7~9月向下短波辐射日平均和月平均折线图,从日平均折线图(图8(a))中可以看出其向下短波辐射最小值接近零,每日的最大值上下波动较大。其月平均图(图8(b))显示,向下短波辐射自3:00~4:00之后开始逐渐增大,七月在8:00~9:00向下短波辐射达到最大值,八月和九月在接近13:00达到峰值,随后开始下降,到18:00~19:00趋近于零。图9所示的是若尔盖湿地地区2015年夏季7~9月向上短波辐射的日平均及月平均折线图,由日平均折线图(图9(a))可知,其夏季三个月每日峰值最大值可达207.4 W∙m−2,日数据最小值为−0.283 W∙m−2。综合以上可以看出,向下短波辐射的数值明显大于向上短波辐射,二者日变化呈单峰型,日出后逐渐辐射增大直至峰值后辐射渐渐减小。据理论,晴朗白天的辐射应呈现圆滑的弧形,若尔盖湿地受广泛的对流云系影响白天会有辐射的突变现象。

(a)

(a)  (b)

(b)

Figure 8. Daily average and monthly mean change of short-wave radiation from July to September in the Zoige region in the summer of 2015

图8. 若尔盖地区2015年夏季7~9月向下短波辐射日平均及月平均变化图

(a)

(a)  (b)

(b)

Figure 9. Daily average and monthly mean changes of upward short-wave radiation from July to September in the Zoige region in summer 2015

图9. 若尔盖地区2015年夏季7~9月向上短波辐射日平均及月平均变化图

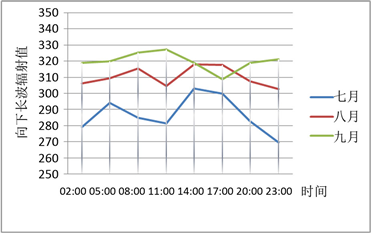

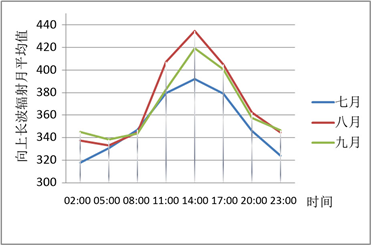

图10为若尔盖湿地区域向下长波辐射的日平均和月平均变化折线图。其日平均折线图(图10(a))显示若尔盖湿地夏季三个月向下长波辐射值在219.5~370.6 W∙m−2范围内变化。由月平均折线图(图10(b))可以看出,九月的向下长波辐射明显高于七、八月份,在11:00~12:00达到其最大值。图11为若尔盖湿地地区向上长波辐射的日平均及月平均折线图,由图11(a)可知三个月的向上长波辐射数值变化区间为300.8~W∙m−2,由图11(b)可知,日出后太阳辐射开始增加,向上长波辐射的变化幅度增大,在12:00~13:00达到最大值后开始下降,其中七月份较低于其他两月,而八月份最高。

综上所述可以看出,向下长波辐射和向上长波辐射的月变化趋势基本相同,向上长波辐射达到峰值的时间略滞后于向下长波辐射,向上长波辐射的日变化趋势与向下及向上短波辐射的日变化趋势相近。

由若尔盖湿地感热通量值的日平均和月平均变化图(图略)可知因晚上近地表温度要高于地表温度,故感热通量值中存在负值最大值,7~9月感热通量月平均值分别为43.4 W∙m−2、51.1W∙m−2、20.4 W∙m−2,九月值明显较小。由若尔盖湿地潜热通量值的日平均和月平均变化图(图略)可知,该时间段内潜热通量的最大值为59,531.3 W∙m−2;与感热通量同理的,潜热通量晚上也出现了负数。

理论上讲,感热和潜热是发生于地气界面上的输送量,感热通量是由于湍流运动从地面向大气输送的热量通量,潜热则是由于水汽相变过程向大气传输的热量输送,当二者值为负值时的状态是大气向地

(a)

(a)  (b)

(b)

Figure 10. Daily average and monthly mean changes of long-wave radiation from July to September in the Zoige region in summer 2015

图10. 若尔盖地区2015年夏季7~9月向下长波辐射日平均及月平均变化图

(a)

(a)  (b)

(b)

Figure 11. Daily average and monthly mean changes of upward long-wave radiation from July to September in the Zoige region in summer 2015

图11. 若尔盖地区2015年夏季7~9月向上长波辐射日平均及月平均变化图

表传输能量;由于地–气之间的潜热通量值与感热通量值相差很大,故可以得出若尔盖地区以潜热输送为主要能量输送路径。

4. 结论

本文利用2015年夏季七、八、九月份若尔盖地区观测数据对若尔盖湿地区域近地表气温、土壤温度、近地表相对湿度、土壤湿度、近地表辐射进行研究,得到以下结论。

1) 近地表及地表温度特征:夏季气温日较差不稳定,其最高温度出现在17:00~20:00左右,最低温度出现在8:00左右。土壤温度的日较差比近地表气温的日较差要小,土壤较深层的温度极值出现时段相较于浅层有明显滞后。且其日变化趋势呈准正弦特征。

2) 近地表及地表湿度特征:相对湿度有明显的日变化,其变化趋势与温度变化趋势相反,于日出前达到最大值,太阳高度角最高时达到最小值;由于渗透作用,深层的变化时段比浅层滞后,土壤湿度下降斜率小于较浅层,折线的波动也较小。

3) 风向特征:若尔盖地区7~9月风向以南风为主,7月份风向约在11:00由东南风转西南风,8月份在08:00左右风向开始转变,风向由西北风向东北风转变,8月的风向平均变化时间较7月提前,9月风向无明显昼夜变化。

4) 地表辐射特征:若尔盖地区夏季向下短波辐射的数值明显大于向上短波辐射,二者日变化呈单峰型,日出后逐渐辐射增大直至峰值后辐射渐渐减小,向下长波辐射和向上长波辐射的月变化趋势基本相同,向上长波辐射达到峰值的时间略滞后于向下长波辐射,向上长波辐射的日变化趋势与向下及向上短波辐射的日变化趋势相近。

5) 地表辐射特征:若尔盖地区夏季向下短波辐射的数值明显大于向上短波辐射,二者日变化呈单峰型,日出后逐渐辐射增大直至峰值后辐射渐渐减小,向下长波辐射和向上长波辐射的月变化趋势基本相同,向上长波辐射达到峰值的时间略滞后于向下长波辐射,向上长波辐射的日变化趋势与向下及向上短波辐射的日变化趋势相近。此外,若尔盖地区以潜热输送为主要能量输送路径。

基金项目

成都信息工程大学本科教学工程项目(BKJX2019007,BKJX2019013,BKJX2019042,BKJX2019056,BKJX2019062,BKJX2019081,BKJX2019089,BKJX2019120和JY2018012)支持。