1. 研究理论及对象

1.1. 译者主体性

中西传统翻译理论框架下,译者发挥的作用往往被轻视、忽略,以致很长一段时间,译者始终处于“隐身”状态。自上世纪90年代兴起的“文化转向”以来,译者的重要性开始为学界所关注,译者及其翻译作品不断被挖掘、研究,译者地位被提升到前所未有的高度。译者从后台走到前台,从“遮蔽”中逐渐“现身”。中国亦不例外,从文化角度展开对译者主体性的研究如雨后春笋般涌现。

译者主体性,是指“作为翻译主体的译者在尊重翻译对象的前提下,为实现翻译目的而在翻译活动中表现出的主观能动性,其基本特征是翻译主体自觉的文化意识、人文品格和文化、审美创造性” [1]。

译者主体性研究如火如荼进行的同时,也存在些许问题。其一,截至目前,绝大多数研究以汉英语翻译作品为主,汉日语文学翻译作品相关研究并不多见。其二,若不从翻译研究的主体——译本,仅从“文化”这一模糊概念着手研究译者主体性,恐怕难以真正接近译者、了解译者、解读译者,存在一定程度的“本末倒置”嫌疑。关于翻译研究的主体问题,孙立春在《中国的日本近现代小说翻译研究》中这样提到,“文化翻译不仅要重视外部文化因素,也要注意发挥译者的能动作用。同时,文化角度只是翻译研究多元视角中的一个,并不是翻译研究的全部,语言分析才是翻译研究的本体。因此,我们在进行翻译研究时,应该把译者等内部因素和意识形态等外部因素结合起来,同时也不能忽视语言分析这一本体研究。” [2]

段峰在《文化视野下文学翻译主体性研究》中指出,“理解、阐释和再创造便构成了翻译活动的循环,在这一过程中,作者、译者、读者都有着其相对独立但又相互作用的地位,形成一个各种因素起着相互制约作用的活跃的活动场,而在这个活动场中,从传统的原作者独白和无限度的读者阐释,走向了作者、译者与读者之间的积极对话,而译者处于这个活动场所最中心的位置。” [3] 段峰在翻译文学作品的主体性问题上,提出了“主体间性”的哲学概念,即作者、译者、读者三者各具主体性,译者是三者有效结合的不可或缺的成分,将译者主体性定位为文学翻译研究中最核心的部分。

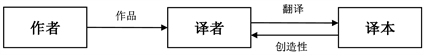

笔者试将理论中的核心部分整理如图1所示:

Figure 1. The relationship between author, translator and translation

图1. 作者、译者及译本的关系

如上图所示,译者首次接触作品时,是以读者的身份对内容进行解读,尽可能理解作者的创作意图。紧接着,结合目标读者所处的文化背景,选择适当的翻译策略,在不破坏作者创作意图的基础上“创作”译文。这一过程简言之,即为“翻译”。如段峰所述,译者是沟通不熟悉原作语言的读者和作品之间的唯一桥梁,即便基于同一原作,译者在翻译过程因其主体性,必然对原作存在不同理解,从而导致译本形态各异。因此,通过解读分析不同译者的译本,能从中探究出各译者的创造性。创造性的集合,即是译者主体性。

1.2. 《失乐园》的汉译和林少华

《失乐园》是渡边淳一小说创作的最高代表作,于1997年由日本讲谈社出版发行。《失乐园》最早登陆中国大陆是1998年,由翻译家竺家荣操刀翻译,在中国引起了很大反响。19年后,青岛出版社获得《失乐园》的简体中文版权,交由林少华翻译,在中国大陆再次掀起《失乐园》的阅读风潮。

林少华是我国著名的日本文学翻译家、作家、学者。1982年毕业于吉林大学,因翻译村上春树文学作品为广大读者所熟知,与此同时,林少华还翻译了夏目漱石、芥川龙之介、川端康成、三岛由纪夫、太宰治、井上靖、东山魁夷等诸多日本名家作品。林少华不仅苦心锤炼日语,在汉语表达上也下足功夫。柯子刊系统研究译者林少华及其译文后,高度评价了其双语能力,“(林少华)古文中的文辞章法、文体风格等培养了林少华深厚的古文功底,确定了林少华的文学审美倾向;现代散文随笔提供的写作手法和新鲜语汇,进一步丰富了林少华对汉语的感知和认识。古与今的融合,成就了林少华优秀的中文能力,这一能力在其翻译和创作中都得到了很好的体现。” [4] 结合目前国内外对林译的公开评价,可清楚地认识到林少华的汉日语水平毫不逊色,乃至优于同时代的其他译者。得益于出色的双语转换能力,林少华在“吃透”原文后,往往能通过富含中国古典韵味的表达,勾勒出原文独特的审美意境,在翻译界可谓独树一帜。

2. 基于译者主体性考察《失乐园》林少华译本的翻译

以下,笔者基于既有文献,结合林少华成长经历与知识背景,尝试整理与分析《失乐园》林少华译本中存在的翻译特征及不足,进一步探索特征及不足的原因,明确译者主体性如何体现在译文之中。

本文研究资料为渡边淳一《失乐园》(讲谈社,1997年版)、竺家荣译《失乐园》(北京联合出版公司,2014年版)、林少华译《失乐园》(青岛出版社,2017年版),以下原文与译文后出现的括弧“()”为页码标记,在此一并说明。

2.1. 语言简练、行文轻快

例1:

原文:ともに二人でいる時間はかぎりなくあったし、いずれかが「結婚」という言葉をいい出せば、それですぐ意気投合しそうなのに、互いに口を噤んでいたのはなぜなのか。(386)

林译:两人在一起的时间无限之多,只消有一方提出“结婚”即可水到渠成。然而双双噤若寒蝉。原因何在?(306)

竺译:两个人在一起的时间多的是,无论谁说出“想要结婚”的话,准会得到回应的,可是双方都闭口不谈是什么原因呢?(303)

汉语简洁明快,在不破坏原作内容与情感氛围的条件下,如何将33万字的《失乐园》日语原作浓缩为20万字前后的汉语译本,极为考验译者的翻译智慧。

例1中,林少华熟练使用四字成语,有效地保证了译文的简洁明了,实现了译文的纯正汉语表达,不带“翻译腔”,充分展示了其高超的翻译能力。在《新世纪日汉双解大辞典》中,日语“意気投合”对应的最精准翻译应为“情投意合”,但此例文,若使用“情投意合”结句,则将使译文变得较为突兀,与原文表达的意思也存在差异。因此,林少华译为“水到渠成”更加恰当,既不破坏原意,又保持了句子的简练。

此外,在随后的译文里,林少华相继使用了“噤若寒蝉”、“原因何在”等颇有古韵的词汇,与前文呼应,使得文章在简练中增添了几分韵律,读来朗朗上口。

2.2. 文白交杂

例2:

原文:その姿だけを見れば、すでに性の饗宴は終り、男と女の立場が逆転し、女が豊饒の海に漂うのに反して、一方の男はひたすら萎縮して穏やかに、さらには死者の如くなる。(239)

林译:由此看来,性爱盛宴已然结束,男女处境颠倒过来,女方泛舟于丰饶之海,男方则猥琐不堪,昏昏沉沉,同死去无异。(188)

竺译:从两人现在的情形可知,性的飨宴已经结束,男女互换立场,女人漂浮在丰饶的大海上,男人却不断在萎缩、平静下去,变得像个死人了。(191)

文体是文本构成的规格和模式,不同于文字与句式等微观层面的考察,文体是从宏观视野整体营造文章的审美情趣。文体常能体现文章的美学意识,是甄别作家写作习惯的重要考量。因此,文体的选择也是译者发挥主体性的重要方式。

林少华译文中最显著的文体特征莫过于文白交杂的特点。在例2的翻译中,林少华灵活运用了汉语文言文语法中的“状语后置”,将“女が豊饒の海に漂う”译为“女方泛舟于丰饶之海”(应为“女方于丰饶之海泛舟”),为译文增添了古汉语的韵味。此外,林译中还将“漂う”(“漂浮”之意)联想为“泛舟”,一处妙笔使读者产生仿佛误入古代绘卷之感,强化了译文的古韵之美。后文中的“不堪”、“无异”与加译的“昏昏沉沉”同样在延续这一韵味。

2.3. 四字词的频繁出现

例3:

原文:言葉では到底語り尽べせない、口で話せば話すほど混乱し、わからなくなる。そんな難問に追い詰められたときは軀で語り合うよりない。激しく燃え、せめぎ合い、満ちて果てたら、いかな難問も自ずと解決する。(27)

林译:语言终究是诉说不尽的。越用嘴巴说越语无伦次,越莫名其妙。每当如此走投无路之吋,就只能用身体相互诉说。烽火四起,短兵相接,偃旗息鼓——于是一切迎刃而解。(21)

竺译:当遇到难以用语言表述清楚的、越描越乱的难题时,只有依靠身体来交谈了。经过一番激情燃烧、欲醉欲仙的交合,身心获得极大的满足后,任何难题都自行解决了。(24)

汉语语言学家郭绍虞认为,四字词是汉语特有的语言形式,他指出:“因为任何一种语言,都没有象汉语四言词组那样的形式,而且这种形式又是在汉语中特别发展的,这就是一种‘所独’。” [5] 唐启运等指出,四字词之所以在古汉语及现代汉语中都占有不可或缺的地位,是由于“(四字词具有)节奏美和旋律感,形式的整齐均衡,结构的简明性和多样性,作为组织成员的双音词的不断使用和单音词与单音词相结合的双音化的特点,精炼性和形象性的表现力” [6]。

例3充分体现了林少华熟练运用四字词的能力。在例句中,林少华大量使用四字词语,这些长度相同的词语并排出现,在地道精炼地传达原文内容的同时,前后文相互呼应,给文章增添了韵律感。尤其在对性的描写上,林译连续使用了“烽火四起”、“短兵相接”、“偃旗息鼓”三个动作性成语,通过间接描写及隐喻再现了性爱场景,更为符合中国读者含蓄的审美情趣。

此外,在小说的多处客观描写中,林少华同样充分发挥了译者主体性,多次使用四字词予以表达。但四字词的使用仅限于文体相符之时,与文体大相径庭的人物对白中,鲜见四字词的使用。此中差异,用林少华的话说,是“凡艺术都需要创造性,因此文学翻译也需要创造性。但文学翻译毕竟是翻译而非原创” [7],翻译依据的原文本身已有定型的文体风貌,译者是在此文体之上创作译文,实现文体的“再现”和“再创造”。笔者认为,林少华的主体性常显现于译文之中,但其对原文的补充与创造仍在“忠实”范畴之内,并非脱离原文的无根之水的“再创造”。

2.4. 人物对白文中人称主语的省略

例4:

原文:「今日、授賞式があることは知っているの?」

ここでも、久木は「ご主人」ということばを省いて話す。

「知っていても、彼とは関係ないわ」

凛子は、光の飛び散る前方を見たまま答える。

「でも、式に出たい、とはいわなかった?」

「別に、向こうからはなにも……」

「じゃあ、今日、これからのことは?」

「会の人達と、一緒に出かけることになってるから……」

「でも今夜は帰らないわけだろう。外泊するのに、不審に思わないのかな」

「思っているかも、しれないわ」

思いがけない言葉に、久木はハンドルを握ったままきき返す。「それで、平気なの?」

「平気というわけじゃないけど、彼はそんなに詮索しない人だから」(89)

林译:“今天有颁奖典礼知道的吧?”

久木在这里也还是省略夫君这个称呼。

“知道也和他无关。”凛子目视车灯四射的前方回答。

“没说要参加?”

“基本不主动说什么……”

“那,今天往下呢?”

“我说约好和会上的人一起出去……”

“可今天夜不归宿的吧?心里不生疑?”

“生疑也不一定。”

这意外说法使得手握方向盘的久木反问:

“不在乎?”

“不是说不在乎,而是说他不是刨根问底的人。”(70)

竺译:久木踩下油门开始加速,然后又问道:“他知道今天的颁奖仪式吗?”

久木还是省掉了“你丈夫”这个词。

“知道他也不会关心的。”凛子凝视着灯光闪烁的前方答道。

“难道也没说想来看看?”

“没有,什么表示都没有……”

“你今天晚上不回家的理由呢?”

“我说和协会的人一起出去。”

“可是他对你外宿不归就一点也不怀疑吗?”

“可能会怀疑的。”

这回答使久木有些意外,他紧握着方向盘问她:“就是说他无所谓?”

“也不是无所谓,他不爱刨根问底的。”(71)

林译《失乐园》,人物对白的翻译最为显著的特点,是语句中人称主语的省略。关于日本文学作品汉译过程中,主语省略问题,日本学者小川泰生将一般汉语翻译中不省略的主语翻译分为,“承前”、“文脉”、“敬语”、“授受动词”、“直呼对方名字”与“复句” [8] 六种情况。以下基于小川的分类,对例4中人称代名词的省略进行分析。

划线部分「今日、授賞式があることは知っているの?」「それで、平気なの?」属于上述分类的“文脉”,即“在日语中,根据前后文省略主语的情况”。这种情况下,一般译为汉语则会补足人称主语“他”、“你”(如竺译),若不补足,如林译则让人有些摸不着头脑。

「別に、向こうからはなにも……」「外泊するのに、不審に思わないのかな」「それで、平気なの?」三处则属于“承前”分类,即“日语中承接前句或两三个句子前的主语通常会被省略”。从例文中可以看出,两人一直在针对“他(凛子的丈夫)”这一主题进行对话,所以日语原文中,上述三句的主语便被省略。这种情况下,汉语通常会将主语补足,对比两位译者的译文,竺译中都将“他”补译的译法或许更为自然。

目前,学界尚未对林少华在翻译中省略人称主语的原因进行探讨。但若参考译者主体性,分析背后原因,笔者认为,林译中人称主语省略原因不外乎有以下两方面:一是为了保留译文一以贯之的简洁与节奏感;二是“忠实”于原文的翻译策略影响。忠实于原文的翻译策略,要求译者对原文内容少做改动,客观地转换原文内容,这一近乎“直译”的翻译策略区别于基于译者主观理解,对原文所含深层内涵进行再加工与创造的“意译”。简言之,笔者认为在人物对白文的翻译上,林译采用忠实于原文的直译译法,较多省略人称代名词,尽管依据上下文,不会造成阅读障碍,但往往显得生硬,不够自然。

2.5. 误译与不自然的翻译

例5:

原文:久木はその、凜子の肌の癖がなく、淡白なところを愛してもいる。(117)

林译:久木喜爱凛子肌肤素淡没有异味这点。(93)

竺译:久木很喜欢凛子身上那股淡雅的气味。(94)

例6:

原文:「正月は実家にいたのでしょう」

「母のお守りを、していました」(170)

林译:“新年在娘家了?”

“守护妈妈了”(135)

竺译:“新年在娘家过的吧?”

“嗯,去陪陪我母亲。”(132)

有学者将林少华作品中的误译分为四类,即“常识性错误”、“误读、表述造成的误译”、“无意识的误译”和“有意识的误译”。

首先,例5中「癖がない」,林译为“没有异味”,笔者认为应为误译。据日本《超级大辞林3.0》(2010版)的解释,「癖」与「曲(くせ)」同源,有① 某人无意识做的小动作;② 不同于一般的特征;③ 留在柔软物上的折痕;④ (以「そのくせ」形式存在的转折句标志)虽说如此;⑤ 规定、习惯;⑥ 缺点等6个含义。从原文的前后文判断,「肌の癖」中的「癖」的含义应为③留在柔软物上的折痕,即皮肤上的褶皱与皱纹。

竺家荣译文规避了对「癖」的翻译,而是与后文相结合,用“淡雅”一词模糊带过。而林少华译文中“肌肤素淡”可理解为对后文「淡白」的翻译,但“没有异味”则似乎与原文所表达含义略有出入,稍显突兀,且未译出原文所表达的“皮肤光滑”之意。林少华此处误译与其解读中出现的偏差相关,故应划分为“误读、表述造成的误译”。

再者,结合上下文看,例6中「お守りをする」表示在父亲死后,凛子正月里回娘家陪伴母亲,而林少华在译文中直接将「守る」直译为汉语对应的“守护”,与汉语的常用表达不相符,容易使读者产生不必要的疑惑。此处虽不足以判定为误译,但其表达较不自然,与原文表达有一定差异,故将其归为“不自然的翻译”。

3. 结语

本文基于前人学者研究,梳理了译者主体性理论的主要内容,及其在中国学界的接受度,并整理了作者、译者与译本三者的相互关系,明确了译者在翻译研究中的重要性。此外,还从译者主体性的视域出发,阐述了以渡边淳一《失乐园》译文研究译者林少华文学翻译的缘由。

通过对比竺家荣和林少华两位译者的译文,考察了林少华如何在翻译中发挥其主体性、林译如何体现林少华的译者主体性,得出以下结论:林少华的译文具有“语言简练、行文轻快”、“文白交杂”、“四字词的频繁出现”、“人物对白文中人称主语省略”等明显个人特征。正是因为译文中有以上鲜明的“林译风格”,汉语读者才能在流畅地阅读译文的过程中,品味文字背后中国的古典美和不同文体所带来的审美情趣。林译中也存在些许误译及不自然的翻译,其中多数为林少华的“误读、表述造成的误译”。但“瑕不掩瑜”,充分发挥译者主体性的林少华依然在日本作家及汉语读者中间架起了一座座坚实的桥梁,通过译文发挥着重要的连接与沟通作用。

基金项目

湖北省教育科学规划2017年专项资助重点课题(编号:2017ZA006);

华中科技大学2018年教学研究项目:日语专业高年级以“译对”为主旨的新型翻译教学课堂构建。