1. 引言

原生晕是矿体围岩中的元素异常,往往由成矿作用所致,反映了最直接的原生地球化学特征 [1]。众多热液矿床找矿实例证明,对周围发育的成矿相关元素分带性进行研究,是判断异常分布、地球化学特征、剥蚀程度,推测隐伏矿体、评价深部潜力、进行找矿预测的一个有效方法 [2] [3] [4]。铜作为国家工业发展的重要矿种,其化探原生晕的研究早在20世纪60年代便已经开始,多年以来通过结合各类型铜矿床成因对地球化学异常的形成机制进行科学解释,构成地球化学勘查模型,建立了不同类型铜矿地质–地球化学勘查模式模型系统。基于原生晕的岩石地球化学找矿方法已被认为是一种寻找深部隐伏矿体的有效方法 [1] [2] [3] [5]。

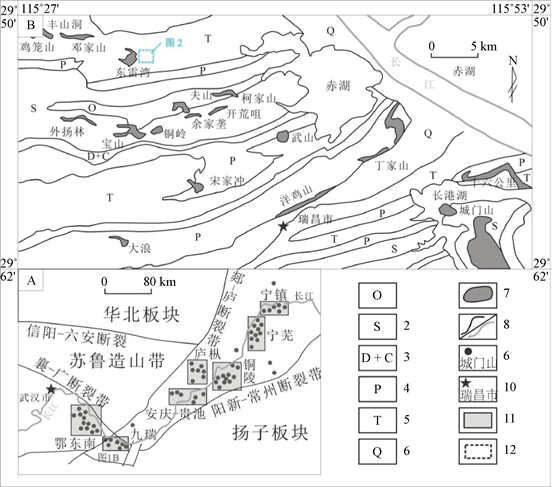

九(江)–瑞(昌)矿集区位于长江中下游Cu-Au-Mo (Fe)成矿带中段(图1),是中国的大型铜资源基地之一。历经60余年的勘查,九瑞地区总结出“上铁下铜(钼)”的矿化分带规 [6] [7] [8],并发现了武山、城门、洋鸡山等一批大型铜金矿床 [9] [10] [11] [12] [13]。通江岭铜多金属矿床位于九瑞矿集区北侧,是该地区近年来深部新发现厚大铜钨矿体的矿床 [14],极大丰富了九瑞矿集区找矿空间、找矿思路和找矿方向。前人研究了通江岭铜多金属矿床的矿床地质特征和成岩成矿年代学 [15] [16],总结了矿床成因及其成矿规律。本文在前人工作基础上,开展典型勘探线剖面原生晕地球化学的分析,初步建立了原生晕叠加模型,讨论矿床元素分带规律,为通江岭铜多金属矿床深部勘查,乃至九瑞矿集区的找矿提供参考。

当前的勘查发现,通江岭铜多金属矿主矿体呈似层状、透镜状产出于花岗闪长斑岩与茅口组碳酸盐接触带附近。通江岭铜矿自浅部至深部具有明显的矿化分带,浅部以热液充填铅锌铜矿化为主,深部岩脉与围岩接触带部位发育接触交代型铜矿化,岩脉内部则发育细脉浸染状铜矿化。多条斜列分布的矿体倾向延深超过1 km,均位于F1逆断层上盘。矿体深部和F1断层下盘,是否存在找矿潜力是后续勘查急需解决的问题。前人通过格里戈良分带性值系数法和Min-Max标准化方法,初步建立了通江岭铜矿床垂直分带序列 [17]。与典型的斑岩–矽卡岩型矿床原生晕分带结构相比,认为矿区深部具有斑岩–矽卡岩型的找矿前景,深部五通组与黄龙组形成的“硅钙”界面可能存在块状硫化物型铜矿体 [18]。本文在前人工作基础上,开展典型勘探线剖面原生晕地球化学的分析,初步建立了原生晕叠加模型,讨论矿床元素分带规律,为通江岭铜多金属矿床深部勘查,乃至九瑞矿集区的找矿勘查提供启示。

1、奥陶系;2、志留系;3、泥盆系、石炭系;4、二叠系;5、三叠系;6、第四系; 7、岩体;8、地质界界/河流;9、矿床(点)位置及名称;10、城市位置及名称; 11、矿集区;12、矿区位置

1、奥陶系;2、志留系;3、泥盆系、石炭系;4、二叠系;5、三叠系;6、第四系; 7、岩体;8、地质界界/河流;9、矿床(点)位置及名称;10、城市位置及名称; 11、矿集区;12、矿区位置

Figure 1. Geological map of Jiujiang-Ruichang ore concentration area in middle to lower Yangtze mineralizing belt

图1. 长江中下游九瑞矿集区地质简图

2. 区域地质特征

九瑞矿集区位于华北板块苏鲁造山带以南,地处下扬子地块的西北缘,受郯庐断裂带、襄阳–广济断裂带和阳新–常州断裂带的控制(图1) [7]。区域内基底为新元古代双桥山群,盖层连续沉积了从震旦系至第四系的地层。矿集区主要赋矿地层为奥陶系与石炭系碳酸盐岩。褶皱与断裂构造发育。褶皱构造主要为一系列近北东向展布的褶皱带。断裂构造主要为北西–北北西和北东–北北东向两组,两组断裂构造的交汇部位是主要控岩控矿构造。岩浆活动频繁,岩性以花岗闪长斑岩、石英闪长玢岩为主,呈岩株、岩墙和岩脉状产出。与成矿有关的岩浆岩为高钾钙碱性侵入岩,属于I型花岗岩。成岩成矿时代集中于145 Ma左右,与赣北朱溪、大湖塘、阳储岭等钨矿床的成岩成矿时代基本一致 [19] [20] [21]。

3. 矿床地质特征

3.1. 基本地质特征

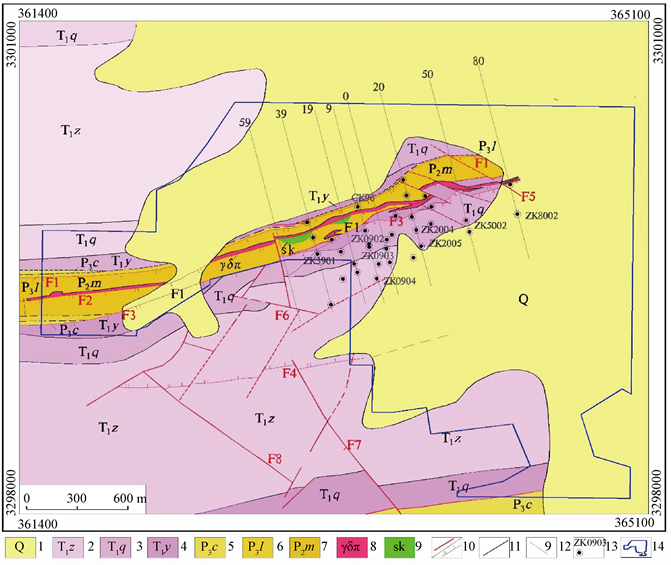

通江岭铜多金属矿发育有近东西泉古寺–牛头山背斜,背斜从核部到两翼依次展布中二叠茅口组(P2m)、上二叠统龙潭组(P3l)、上二叠统长兴组(P3c)、下三叠统殷坑组(T1y)、下三叠统青龙组(T1q)、下三叠统周冲村组(T1z) (图2)。其中,中二叠统茅口组含炭灰岩、燧石结核灰岩是矿床主要赋矿地层。

矿区断裂自北而南,主要由F1、F2、F3、F4等4条断层,其余为规模较小的北西西向断层,为成矿后断层。F1断层,分布于通江岭背斜北翼。断层呈弯曲波状,走向为近东西–北东东向,向南陡倾,使茅口组逆冲于下三叠统之上,长兴组、龙潭组和部分殷坑组遭到错动断失和叠覆,为走向逆冲断层。F2断层,位于通江岭背斜轴部。断层走向近东西–北东东,在地表浅部形成一个宽约10~20米的角砾破碎带,发育有为硅化、绿泥石化、泥化等蚀变。沿断层贯入有多条花岗闪长斑岩岩脉,最长岩脉延长2千米以上,宽度10~40米,是主要的控岩控矿逆冲断层。F3断层,位于通江岭背斜南翼,F2断层和主矿体的上部。断层走向近东西–北东东,使青龙组直接断覆于茅口组之上,其中见有铜矿化,是次要控矿的正断层。F4断层,位于通江岭背斜南翼。断层走向为东西–北东东,倾向正北–北北西。钻孔显示断层下盘的南部地层下三叠统周冲村组蚀变大理岩和矿体上升,形成断距约200米。该断层破碎带中构造角砾明显,残留早期形成的黄铜矿角砾,表现为成矿后的正断层性质。

矿区岩浆岩主要为燕山晚期花岗闪长斑岩脉,沿F2断层近东西向至北东东向发育,被北西向–北西西向成矿后断裂切割。锆石LA-ICPMSU-Pb年龄为143.31 ± 2.70 Ma [14],与该区域周边的朱溪、武山、南港等铜钨矿床的花岗斑岩、花岗闪长斑岩和石英斑岩的145 Ma左右的年龄接近 [19] [21]。

1. 第四系;2. 下三叠统周冲村组;3. 下三叠统青龙组;4. 下三叠统殷坑组;5. 上二叠统长兴组;6. 上二叠统龙潭组;7. 中二叠统茅口组;8. 花岗闪长斑岩;9. 矽卡岩;10. 实测/推测断层;11. 地质界线;12. 勘探线及编号;13. 钻孔及编号;14. 矿区范围

1. 第四系;2. 下三叠统周冲村组;3. 下三叠统青龙组;4. 下三叠统殷坑组;5. 上二叠统长兴组;6. 上二叠统龙潭组;7. 中二叠统茅口组;8. 花岗闪长斑岩;9. 矽卡岩;10. 实测/推测断层;11. 地质界线;12. 勘探线及编号;13. 钻孔及编号;14. 矿区范围

Figure 2. Geological map of Tongjiangling Cu-polymetal deposit

图2. 通江岭铜多金属矿矿区地质图

3.2. 矿体地质特征

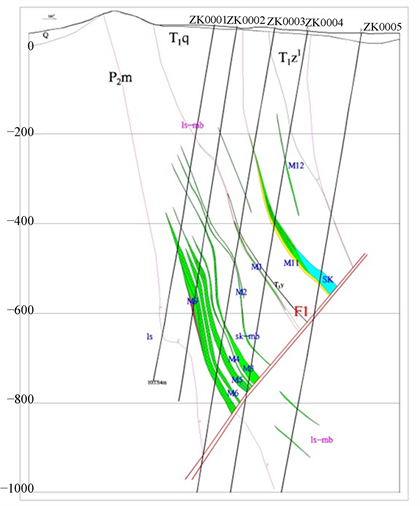

矿区目前共圈定14条矿体(M1~M14),总体走向北东东,倾向南南东,产状陡倾,倾角50˚~75˚。矿体主要呈似层状、透镜状产于花岗闪长斑岩与中二叠茅口组(P2m)碳酸盐岩地层的内外接触带,以斑岩型、矽卡岩型矿化为主。矿体具有上铜下钨的分带趋势,上部主要为铜矿体,下部为铜(钨)矿体(如图3)。M9号矿体为规模最大的代表性矿体,走向延伸超1200米,倾向延深超1000米,真厚度10.43~27.66 m,Cu品位0.45%~0.68%,最高可达9.73%;WO3品位0.05~0.17%,局部Mo、Zn、Ag达到伴品位要求。

矿石中金属矿物主要为黄铜矿、黄铁矿,其次是少量的白钨矿、辉钼矿、闪锌矿、方铅矿、斑铜矿、黝铜矿、磁黄铁矿。非金属矿物主要为石英、方解石、长石、高岭土,以及石榴子石、辉石、绿帘石等矽卡岩型蚀变矿物。黄铜矿主要以浸染状、细脉状、网脉状赋存于矽卡岩和蚀变花岗闪长斑岩中。白钨矿主要分布在矿体中下部,呈浸染状、细脉状产出于石榴子石透辉石矽卡岩中和石英硫化物脉中。矿石构造主要为浸染状、脉状、网脉状、角砾状和块状;矿石结构以结晶结构、交代结构和固溶体分离结构为主。

花岗闪长斑岩主要发育石英、黄铁矿、绢云母、绿泥石、高岭土、方解石等代表的斑岩型蚀变矿物组合,岩体内矽卡岩化蚀变和矿化作用较弱。岩体外接触带的茅口组碳酸盐岩地层中主要发育石榴子石、透辉石、透闪石、绿帘石、绿泥石、石英、方解石等矿物组合。岩体与围岩之间具有硅化–黄铁绢英岩化–高岭土化花岗闪长斑岩 → 石榴子石–透辉石–透闪石矽卡岩 → 矽卡岩化大理岩 → 大理岩的蚀变分带。

T1z1下三叠统周冲村组一段;T1q下三叠统青龙组; P2m中二叠统茅口组;绿色:铜矿体;蓝色:矽卡岩

T1z1下三叠统周冲村组一段;T1q下三叠统青龙组; P2m中二叠统茅口组;绿色:铜矿体;蓝色:矽卡岩

Figure 3. The line 9 and line 20 cross section in Tongjiangling Cu-polymetal deposit

图3. 通江岭铜多金属矿0线勘探线剖面图

4. 样品采集及测试

本次研究样品采自通江岭铜多金属矿0号勘探线上的4个钻孔,262件样品。岩石类型包括围岩地层、矽卡岩化矿石、斑岩型矿化岩石以及构造裂隙充填物,样品基本反映了矿区热液活动的信息。共分析了Cu、Pb、Zn、Ag、W、Sn、Mo、Bi、Au、As、Sb、Hg、Co、Ni、Cd、Cr、Ba、Mn、Se、Sr、Ti、V等22个元素。其中,Au、Ag 采用AAS火焰原子吸收法测定,As、Sb、Hg 采用AFS原子荧光仪测定,矿石中Pb、Zn 采用ICP-OES测定,其余采用ICP-MS测定。

5. 元素组合特征

5.1. 相关系数和聚类分析

为消除元素含量级差和特高值对相关系数影响,本文采用原始数据对数转换处理来计算相关系数(如表1)。元素间的相关系数r大于临界0.33 (置信度为0.01),一般认为是具有显著的相关性。通江岭矿区主成矿元素Cu,与原生晕元素Ag、Co、Au、Mo、W、Sn、Zn、Cd、As等的相关系数r > 0.33,属于显著的相关性,能够作为指示元素。Cu元素与Mn、Bi、Sb、Hg、Cr、Ni、Ba、Ti、V、Se等元素相关系数r < 0.33,Cu元素与Pb、Sr等相关系数r分别为−0.29和−0.11,为较弱的负相关关系。

次要成矿元素W,与原生晕元素Cu、Ag、Co、Au、Mo、Sn、Mn等的相关系数r > 0.33,属于显著的正相关性。W元素与Pb元素具有较强的负相关关系,相关系数r = −0.45。W元素与Zn、Cd、As、Cr、Ni、Ba、Ti、V、Se等元素有较弱的正相关系数,与Bi、Sb、Hg、Sr等元素具有较弱的负相关关系,相关系数r介于−0.33和0.33之间。

Table 1. Correlation coefficients of the log-transformed data from primary halo elements and main oreforming elements

表1. 原生晕元素与主成矿元素的相关系数(r)

注:*表示呈显著正相关关系。n = 262,置信度为0.01的显著相关临界值为0.33。

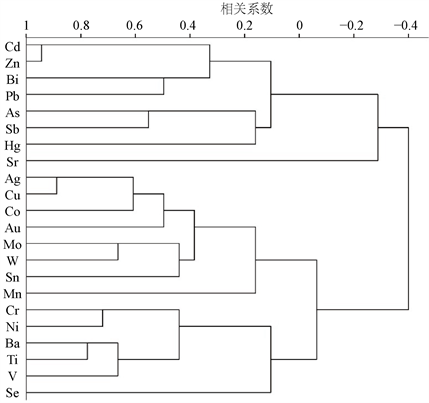

皮尔逊相关系数法(The Pearson correlation coefficient)能够有效的统计元素内之间的相关关系 [22] [23]。原生晕22种元素利用皮尔逊相关系数法进行了R型聚类分析(如图4),在相关系数r > 0.2相似性水平上,所有元素可以分为3类:(1) 代表与Cu成矿密切相关的伴生元素组合Ag、Co、Au、Mo、W、Sn、Mn。其中,Cu、Ag元素的相关系数r最高为0.86,在矿区可能以黄铜矿、银黝铜矿的共生关系赋存。Mo、W、Sn都属于典型的高温元素,相关系数较高r > 0.5,在整个成矿作用中的富集相对于其他中低温元素来说具有较高独立性。Cu、Ag、Co、Au、Mo、W、Sn等元素在相关系数r > 0.3相似性水平上属于同一组,说明这些元素关系密切,属于同一套热液流体来源,但是具有不同的富集程度。相对而言,Mn元素为单独的一类,与其他元素相关性相对较弱。(2) 代表与矿床次要金属矿物(闪锌矿、方铅矿、辉锑矿等)矿化相关的Zn、Cd、As、Sb、Hg等元素,可以作为指示元素。其中,Zn与Cd具有较强的相关性(r > 0.9)。As、Sb、Hg属于典型的中低温元素组合,相关性r > 0.2。(3) 代表与铜成矿热液流体活动关系不密切的元素,有Sr、Cr、Ni、Ba、Ti、V、Se等元素,此类元素在热液活动中没有显著发生元素的迁移和富集。

根据矿石矿物组合,相关系数和聚类分析结果,通江岭铜多金属矿原生晕找矿主要指示元素为Cu、Ag、Co、Au、Mo、W、Sn等元素;次要指示元素为Zn、Cd、As、Sb、Hg等元素。

Figure 4. Trace elements R type cluster analysisdendrogram

图4. 岩石样品微量元素R型聚类图

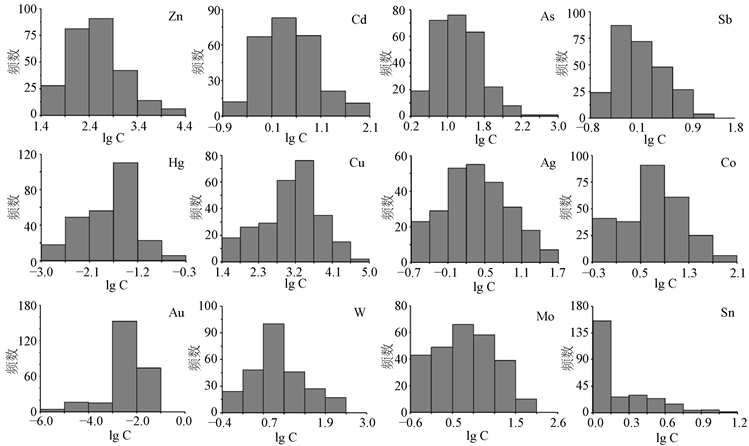

5.2. 元素分布型式

每一期次的热液活动会引起岩石微量元素的富集或者迁移,形成新的一期元素含量的分布状态。因此,微量元素分布型式可以反映出岩浆–热液活动期次及其元素富集规律。原生晕指示元素对数转换后,得到的分布型式图(如图5),主成矿元素Cu、W以及伴生元素Ag、Au等呈显著的单峰式分布,低值区域大致代表了区域内岩石的背景分布特征,高值区域代表成矿作用造成矿区蚀变和矿化岩石元素的富集特征。指示元素Co、Zn、Cd、Hg等呈现单峰式分布特征,具有明显的峰值区域,表明热液成矿过程中这些元素有局部富集的过程。As、Sb、Mo、Sn等指示元素略有高含量峰值区或者右倾型偏态分布特征,表明成矿过程中这些元素富集趋势不强烈。

6. 原生晕剖面特征

6.1. 元素分级

根据元素分布形态特征,矿区原生晕元素基本属于对数正态分布特征。因此,各元素背景值和异常下限可采用传统迭代法进行计算。计算方法为首先对各元素按照平均值加减2倍标准离差剔除异常值,再以剔除后的数据平均值作为背景值。背景值加上2倍标准离差,作为矿区原生晕的异常下限。一般分别将1倍、2倍、4倍的异常下限作为划分外带异常、中带异常和内带异常的界限 [2]。采用以上方法,对矿区0号勘探线剖面的钻孔样品进行了原生晕异常分级(如表2)。

背景值,反应矿区范围内未发生矿化岩石的元素含量水平。异常下限,即外带异常,反应了岩石经历了热液流体活动,元素有一定程度的富集。内带异常,是指异常中含量比较高的地段,其含量未达到边界品位,但矿体一般出现在内带异常内,它能较好反映矿体位置 [1] [5]。根据计算结果,矿区成矿元素Cu,其背景值为127 ppm,异常下限为280 ppm、内带异常为1119 ppm。伴生成矿元素W的背景值为3.26 ppm,异常下限为7.11 ppm、内带为28.5 ppm。矿区高含量的指示元素Mn,背景值为287 ppm,异常下限为501 ppm、内带异常为2006 ppm。

C为元素质量分数,单位为10−6。

C为元素质量分数,单位为10−6。

Figure 5. Statistic diagrams of the Tongjiangling Cu-polymetal deposit

图5. 通江岭铜多金属矿床原生晕指示元素分布型式

Table 2. Abnormal classification of indicator elements in profile of exploration line 0

表2. 0号勘探线剖面指示元素异常分级表

6.2. 轴向分带序列

采用改良的格里戈良分带指数法 [24],将0号勘探线4个钻孔按照100 m一个中段,统计轴向分带序列。其方法是计算其线金属量、正规化、分带指数以及变化梯度,根据轴向分带指数的高低,得到钻孔从浅到深的分带序列。根据轴向分带序列,单个钻孔的原生晕轴向分带序列总体上具有低温(前缘晕)–中温(近矿晕)–高温(尾晕)的特征,但部分指示元素也具有较为特殊的轴向序列。

zk0004轴向序列:Cd-Zn-Sn-Au-Co-Mo-Cu-Sb-W-Ag-As-Hg;前缘晕元素Cd、Zn在序列前端。近矿晕元素Au、Co、Cu、Ag位于序列中尾段。尾晕元素Mo、W位于序列中底部。部分元素,如尾晕元素Sn出现在序列中前端,Sb、As、Hg等前缘晕低温元素出现在了序列中底部。

Zk0003轴向序列:Cd-Zn-As-Co-Mo-Ag-Hg-W-Cu-Sn-Au-Sb;前缘晕元素Cd、Zn、As在序列前端。Cu、Ag、Co等近矿晕元素以及Mo、W、Sn等尾晕元素位于序列中底部。部分元素,如中温元素Au,低温元素Hg、Sb却分布在轴向序列中底部。

Zk0002轴向序列:Bi-Au-As-Co-Zn-Cd-Ag-Cu-W-Mo-Sn-Sb-Hg;前缘晕元素As、Zn、Cd和近矿晕Au、Co、Ag、Cu等元素位于序列中前端,尾晕元素W、Mo、Sn位于序列中底部。部分指示元素,如前缘晕元素Sb、Hg分布在序列底部。

Zk0001轴向序列:Zn-Co-Sn-Cu-Ag-Mo-W-As-Cd-Sb-Au-Hg;前缘晕元素Zn、Cd和近矿晕元素Co、Cu、Ag元素分布在序列中前端。Au等近矿晕元素和Mo、W等尾晕元素分布在序列的中底部。部分元素,如As、Cd、Sb、Hg等前缘晕元素,却分布在序列中底部。

综合0号勘探线4个钻孔的原生晕轴向分带序列,剖面中上部是以Zn、Cd、As、Sb、Hg等为代表的前缘晕元素,中部为Cu、Ag、Au、Co近矿晕,下部为W、Mo、Sn等尾晕元素。矿体前缘晕、近矿晕和尾晕元素分布特征,符合原生晕地球化学分布规律。矿体经历了多期次热液活动改造,造成原生晕序列的叠加,主矿体集中分布在剖面的中下部。轴向分带底部出现As、Sb、Hg等前缘晕元素,指示剖面下方还可能存在铜钨矿体,与0号勘探线剖面F1断层错断矿体的地质现象相吻合。

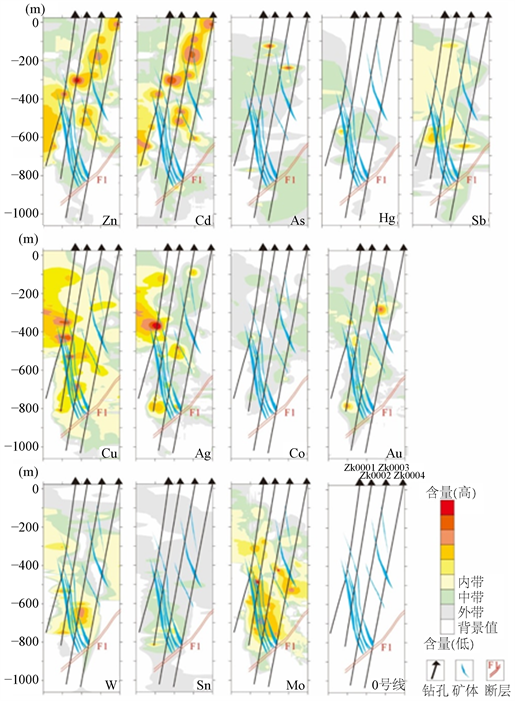

6.3. 剖面异常分带

根据原生晕异常分级,以通江岭铜多金属矿0号勘探线上钻孔数据为基础绘制原生晕指示元素分带图(如图6)。整体来说,元素的异常主要集中在−200米以下,根据元素性质的不同,异常分布特征有所不同。

Cu元素异常范围分布较广,从地表开始出现内带异常,沿矿体南南东的倾斜方向一直延续到−1000米深处;勘探线剖面−1000米以下区域仍有内带和中带异常。Cu元素高值异常区域从−100米一直延续到−800米,并且多个高含量浓集中心,分布在−350米、−450米、−700米、−800米等标高的区域。

Ag元素外带异常分布范围与铜矿体套合较好,分布范围从−100米延续到−900米,与Cu元素分布特征相似。高值异常有两个区域,分布在−400米,−700米和−800米。

Au元素从−100米出现外带异常并延续到−1000米;内带异常出现在−300米到−900米的区域;剖面有多个高值异常区域,主要分布在−300,−500米,−600米,−800到−900米区域。

Co元素外带异常范围从−100米分布到−900米;其内带异常分布较为局限,主要在−300米到−600米的区域;高值异常区不显著。Co元素异常区与Au元素异常区套合较好,二者密切的相关性。

W元素外带异常从−100米开始出现外带异常一直延续到−1000米,异常形态沿矿体倾斜方向延伸。内带异常从−200米开始出现,向深部逐渐出现高含量异常区域。W元素异常中心区域出现在−700米到−800米的范围。剖面深部沿矿体延伸方向−900米到−1000米区域仍然存在内带异常和高含量元素异常,可以作为尾晕元素。

Figure 6. Abnormal zoning map of primary halo of exploration line 0

图6. 原生晕0号勘探线异常分带图

Mo元素外带异常范围从−100米分布到−900米;内带异常主要分布在−300米到−800米的区间范围内;高值异常区域较为显著,与矿体分布范围套合较好,但浓集中心在矿体中下部,集中在−400米−900米范围内,可以作为尾晕元素。

Sn元素总体为外带异常,分布范围较广,从地表延续到剖面−1000米。中带异常和内带异常区域局限在−500米到−900米的范围,位于矿体的中下部区域,是典型的尾晕元素特征。

Zn元素和Cd元素具有显著的相关性,具有相同的异常分布特征,外带异常从地表延伸到剖面深部−1000米。二者的高值异常区较为显著,分布在地表到−500米,对应于矿体头部位置,可以作为前缘晕指示元素。Pb元素异常以中带异常和高值异常为主,分布范围从地表一直到剖面底部−1000米。

As、Sb、Hg等元素是典型的低温元素和前缘晕元素,在剖面上分布范围较广,以外带异常和中带异常为主。高值异常区域主要分布在−400米到−600米的区域。值得主要的是,剖面深部−1000米区域仍然存在中带异常和局部内外异常。

总体而言,0号勘探线剖面指示元素的总体展布方向,与矿体延伸方向较为一致。主成矿元素Cu和元素Ag、Au、Co等元素与矿体套和较好,沿矿体倾斜方向展布,推断为近矿晕元素。Zn、Cd、As、Sb、Hg等元素分布范围相对靠上,与矿体头部套合较好,推断为前缘晕元素。W、Mo、Sn等元素与矿体有一定程度的套合,但更多的表现为整体相对向深部富集趋势,推断为尾晕元素。

6.4. 地球化学参数特征

元素的衬度值可以消除各元素含量之间数量级差异,来分析指示元素的富集程度和轴向变化趋势 [22] [23] [25]。其方法是首先按照100米间距计算剖面各中段钻孔元素的几何平均值,再除以背景值得到衬度值。指示元素衬度值剖面图(如图7)所示:(1) 前缘晕元素Zn、Cd、As、Sb从地表到深部,具有相似的上升 → 下降 → 上升 → 下降的转折特征,这与串珠状分布的原生晕异常,以及多条斜列式间隔排布的矿体特征吻合,与多阶段的热液成矿作用有关。衬度值高值区总体上处于−200米到−500米之间。Hg元素衬值在垂向剖面上总体变化程度不大;(2) 主成矿元素Cu的变化趋势为从地表开始逐渐升高,至−500米到−600米区间达到峰值,之后向深部−1000逐渐降低。Ag、Au、Co等近矿晕元素具有与Cu元素相似的上升→下降的趋势,衬度高值区域位于−300米到−700米之间,与主矿体的位置基本吻合;(3) 尾晕元素W、Sn、Mo元素衬值的变化趋势较为一致,从地表向下逐渐升高,直到高值区−500米到−800米,再向深部衬度值则逐渐降低。

实线对应下X轴坐标,虚线对应上X轴坐标

实线对应下X轴坐标,虚线对应上X轴坐标

Figure 7. Section line chart of contrast value and geochemical parameters of indicating elements

图7. 指示元素衬度值和地球化学参数剖面折线图

以各元素衬度值为基础,建立地球化学参数指标P = (前缘晕元素衬度累乘值)/(尾晕元素衬度累乘值),可以强化衬度系数的变化趋势 [24] [25]。0号勘探线剖面原生晕地球化学指示元素折线图(图7)显示,As/W、Zn/W、Pb/Bi、(Zn * Cd)/(W * Mo)、(As * Sb * Hg)/(W * Sn * Mo)等参数指标变化趋势基本一致。从地表到深部−200米范围,各参数指标均为较大幅度的降低;−300米到−900米区域缓缓降低,对应斜列式间隔排布的矿体;−900米到−1000米以下参数指标逐渐陡升,表明深部区域前缘晕元素有明显的富集趋势。考虑到0号勘探线剖面揭示出F1走滑逆冲断层的产状特征,我们认为断层下盘及走滑侧伏方向存在找矿潜力。

7. 原生晕理想叠加模型

综合地质剖面、原生晕元素的相关性、元素分带序列、轴向分带序列、地球化学参数指标数等分析结果,初步建立通江岭铜多金属矿0号勘探线原生晕理想模型(如图8)。

前缘晕、近矿晕和尾晕分带良好,其中前缘晕延伸较深,表明不同标高存在多组矿体,使得前缘晕元素存在连续变化,符合地质事实和原生晕地球化学分布规律;前缘晕及尾晕元素在序列中下部叠加,结合地化参数的变化趋势,前缘晕元素向深部存在一定富集,推定深部可能存在一个矿体头部。未出现尾晕元素,故深部应有一定的延伸,同时代表热液多阶段成矿作用。

Figure 8. Ideal pattern of primary halo superimposed of exploration line 0

图8. 0号勘探线叠加原生晕理想模式图

8. 结论

对矿区22种元素进行数据处理,通过相关性分析所得结果显示:成矿元素Cu、W,与原生晕元素Ag、Co、Au、Mo、Sn、Zn、Cd、As、Sb、Hg等具有较高的相关性,能够作为指示元素。

结合指示元素浓度异常分带,可以认为通江岭铜多金属矿原生晕分带为:前缘晕为Zn、Cd、Pb、As、Sb、Hg,元素的赋存矿物主要为闪锌矿、方铅矿、毒砂等;近矿晕元素为Cu、Ag、Au、Co,代表性矿物为黄铜矿、黄铁矿等;尾晕元素为W、Mo、Bi、Mn,赋存矿物为白钨矿、辉钼矿、铁锰碳酸盐等。

通过改良的格里戈良分带指数法对0号勘探线4各钻孔分别得出分带序列,单个钻孔的原生晕轴向分带序列总体上具有低温(前缘晕)–中温(近矿晕)–高温(尾晕)的特征,底部出现As、Sb、Hg等前缘晕元素,指示剖面下方还可能存在铜钨矿体,与0号勘探线剖面F1断层错断矿体的地质现象相吻合,同时代表热液多阶段成矿作用。

以各元素衬度值为基础,建立的地球化学参数指标变化规律明显,与矿体套合良好,此外,地球化学参数指标在深部陡升,指示前缘晕元素富集,这一趋势对于通江岭铜多金属矿外围深部找矿有良好的指示作用。

基金项目

国家重点研发计划“穿透性地球化学勘查技术”(编号2016YFC600600)资助。

NOTES

*第一作者。

#通讯作者。