1. 我国地方政府债务现状

“地方政府债务是指地方政府作为债务人以政府名义举借或者担保举借的债务,并由此承担的资金偿付义务”。目前,我国地方政府债务主要包括省、市、县、乡(镇)四级政府负债。我国把地方政府债务分为三个部分,一是政府负有偿还责任的债务,具体包括:地方政府债券、国债转贷、外债转贷、农业综合开发借款、其他财政转贷债务中确定由财政资金偿还的债务 [1] ;政府融资平台公司、政府部门和机构、经费补助事业单位、公用事业单位及其他单位举借、拖欠或以回购等方式形成的债务中,确定由财政资金偿还的债务;地方政府粮食企业和供销企业政策性挂账。二是政府负有担保责任的或有债务,具体包括:政府融资平台公司、经费补助事业单位、公用事业单位和其他单位举借,确定以债务单位事业收入、经营收入等非财政资金偿还,且地方政府提供直接或间接担保的债务;地方政府举借,以非财政资金偿还的债务,视同政府担保债务。三是政府可能承担一定救助责任的其他相关债务,具体包括:政府融资平台公司、经费补助事业单位和公用事业单位为公益性项目举借,由非财政资金偿还,且地方政府未提供担保的债务。其中,2018年我国地方政府债分类及规模如下图1所示。

Figure 1. Classification and scale of local government debt

图1. 地方政府债分类及规模

2. 我国地方政府债务的主要问题

我国自2014年以来,推出了一系列规范地方政府债务管理的法律、规章和制度,对地方政府债务实施限额限量管理,促使地方各级政府创新债券类型,并积极制定地方性政府债务预计方案,逐渐遏制地方政府债务快速膨胀的势头 [2]。但是随着我国市场大环境的发展和外部环境不稳定、不确定的因素增多,以及近年来我国对供给侧结构性改革的快速推进,产业转型升级和新一轮减税降费政策落地实施,使得地方性政府资金支出加大,扩大了资金缺口,给各级地方政府带来了更为严峻的考验 [3]。

2.1. 债务余额低于政府限额,地方政府债务增长较快

通过审计署的审计结果公告不难发现,2010年底,全国地方政府性债务余额107174.91亿元,而到2013年6月,这一数字就已上升到178908.66亿元,比2010年底上升了66.93%。随后几年随着我国房地产的快速发展下,地方政府债务大部分投向基础设施建设,2018年末,我国地方政府债务余额为183861.52亿元,较2017年末增加18762.68亿元,同比增长11.4%。2018年我国地方政府债务限额为209974.30亿元,地方政府债务余额低于地方政府债务限额26112.78亿元。从不同的区域来看东部、中部、西部地区的债务余额分别占45.0%、23.8%、31.2% (见图2)。

Figure 2. Proportion of debt balance in eastern, central and western regions of China

图2. 我国东部、中部、西部地区的债务余额占比

2.2. 专项债规模不断增大,城投债同样不断扩张

新增转向地方债近年显著放量,在基建投资中作用更加明显。2017年新增专项地方债8000亿元,2018年扩大至1.35万亿元。而城投债规模也并未收缩 [4]。2016年债券牛市导致城投债发行规模显著增加,当年城投债实现净融资1.34万亿元。然而随着2016末以来债券市场开始调整,债市进入熊市,城投债发行规模集聚萎缩。2017年城投债净融资规模为0.45万亿元,2018年上半年继续低迷,净融资额为0.20万亿元(见图3)。

2.3. 债务规模大,偿债能力差

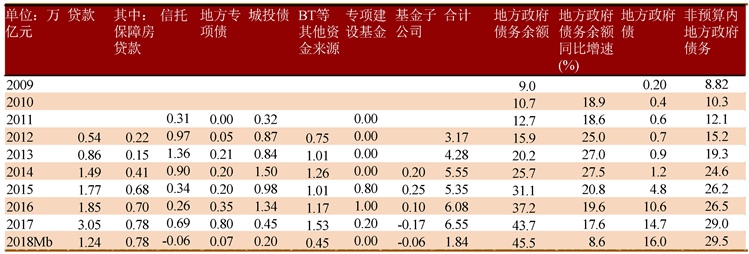

地方政府性债务对土地出让收入的依赖程度较高。一定程度上来说,土地财政绑架了地方财政,也造成了房市泡沫越来越大。除了出让土地的方式,由于部分地方及行业负有偿还债务负担较重,举新债还旧债也成了某些地方还债的主要方式之一 [5]。作为我国“债城”的代表,自2012年底开始,鄂尔多斯有的区政府,需要靠向大企业伸手借钱,才能给公务员发工资。有企业甚至表示,为了躲避当地政府借钱,打算把企业总部迁到其他地方 [6]。而且从地方政府债务结构看,BT、应付未付款项和垫资施工等负债也是基建投资重要的资金来源,截止到2018年中,地方政府债务规模为45.5万亿元。其中预算内地方政府债16万亿元,预算外地方政府债务29.5万亿元。从债务扩张速度上来看,2015年以来地方政府债务增速有所放缓,由之前的近30%下降至20%左右。而2017年开始随着债务管控的强化,地方政府债务规模增速开始回落,2018年上半年,同比增速已经放缓至10%以下。而由于将大量的地方政府存量债务置换为地方政府债,因而预算外地方政府债务规模自2015年以来基本上保持平稳,仅从26.2万亿上升到18年中的29.5万亿元(见图4)。

Figure 3. Local government net financing

图3. 地方政府净融资情况

Figure 4. Local government debt financing scale, 2009~2018

图4. 2009~2018年地方政府债务融资规模

2.4. 地方政府债务管理仍存在缺陷

作为地方政府举债主体的融资平台在总体上缺乏科学合理的规划和严格的举债项目可行性论证,较少考虑偿债能力和财政承受能力,缺乏统一严格的举债审批程序,存在大量不规范管理的现象 [7]。由于各地融资平台数量上越来越多,种类也呈现多样化、隐蔽化,对于监管来说,很多资金来源及规模难以掌握清楚。正因为这部分隐藏在迷雾后的资金,更加剧了人们对地方债务风险的担忧。另外,也有部分地方政府和单位为了一些面子工程,巧取名目,为了彰显其政绩,违规借债以及违规使用政府性债务资金,并且国家明令禁止政府的担保行为,但也有部分地方政府置法律于不顾,顶风作案,根据审计署调查显示:部分地方违规通过BT、向非金融机构和个人借款等方式举借政府性债务2457.95亿元;地方政府及所属机关事业单位违规提供担保3359.15亿元;融资平台公司等单位违规发行债券423.54亿元。

3. 我国地方政府债务成因分析

3.1. 财政体制因素

我国地方政府债务问题的形成,其根源就是财政体制因素。1994年,我国实行分税制,重新划分了中央税、地方税以及中央地方共享税,规范了中央与地方的的分配关系,可以很清晰的划分了地方税收和中央税收的界限,当然为了保护各省市的既得利益,中央也设计了一套税收返还制度。分税制改革增加了财政收入占GDP的比重,提高了国家宏观调控能力 [8]。但是这项改革也遗留了一些问题,主要体现在中央与地方政府间事权与财权分配上的不对称,逐渐形成了“财权向上集中,事权向下转移”的现状。中央占有大量的财政收入,大宗税种也都集中在中央,而地方税规模相对较小,税源零散分散,征收难度相对比较大,并且地方税也缺乏主体税种。加之近年来,“营改增”改革的深入,更是令地方政府资金短缺的问题上雪上加霜。

根据财政部网站的《2014年财政收支情况》中显示,2014年1~12月累计,全国一般公共财政支出151,662亿元,地方财政支出129,092亿元,占全国一般财政支出的85%,而同期地方一般公共财政收入(本级)为75,860亿元,只占全国一般公共财政收入140,350亿元的54%。

所以为了达到平衡支出的目的,地方政府不得不寻找另外财源以弥补收支失衡,这样也促成了最终地方政府举借了大量债务。

3.2. 预算软约束

社会主义经济中的国有企业一旦发生亏损,政府常常要追加投资或者贷款,并提供财政补贴。尽管地方各级人大每年都会审核相应年度的地方政府预算和决算,但是实际上,预算并没有起到应有的刚性约束的作用。

在我国,地方人大代表大多数都是兼职,并不能保证把所有的时间和精力投入到预算的审核工作中。而且有很多人大代表并不具备相关的专业知识,在预算审查工作中可能会出现漏洞。也有很多人大代表本身也是政府官员,在审查预算过程中,无疑会对一些不合规范的预算亮绿灯,对预算本身监督也就变成了软约束。

我国地方政府债务支出主要投向了一些市政建设以及社会保障性项目,有些项目的盈利有限,很有可能会发生债务偿债风险,假如一旦出现投资失败,而地方政府资金有限的财力,中央政府也会出手相助,以直接财政补助或者利用各种政治手段,解决地方政府的债务危机,其损失也自然转嫁给了中央政府或者其他单位部门,这无形也给地方政府举债提供了隐形担保,形成了中央政府对地方政府的软约束。

由于我国特殊的国情,大多数金融机构都是国有企业,这些金融机构与地方政府大多都有千丝万缕的联系。在地方政府需要向银行等金融机构贷款时,银行等金融机构并不会为难地方政府,会放松审查机制,即使地方政府有可能出现偿债风险,届时上级政府也会想办法为其兜底,而并不会向西方国家一样真正出现地方政府破产的状况,正是看清了这点,银行自然也乐意为地方政府提供贷款。

3.3. 政府盲目投资

我国地方政府确实存在大包大揽的问题,很多地方政府看不清自己的角色定位,甚至有时也会客串市场的角色,地方政府也存在着代替市场超越自身应尽职能的的投资,这些投资不仅会让自己承担一些不必要的风险,更会抑制市场的活力,干扰市场秩序,这些盲目投资可能会挤占民间资本,同时在也可能在一些应尽的社会职能上存在缺失。

在《预算法》修订前,地方政府是不允许举借债务的,而地方政府财力有限,且转移、支付制度也不完善,但同时由于地方政府又有强烈的投资举债动机,这样地方政府融资平台就应运而生,并且发展相当迅速。地方融资平台主要是由地方政府通过财政拨款或注入土地、股权等资产设立的,主要承担地方政府投资项目的融资功能。许多地方政府都会通过地方政府融资平台躲避监管部门监督违规举借政府性债务。在城市化进程中,大量的市政基础设施项目的建设都有地方融资平台的身影。但由于其本身缺少相应完善的监管,地方政府更加难以遏制自己的投资冲动,导致其盲目投资了一些项目,产生了相当大的债务规模,加重了偿债风险。假如不对地方融资平台加以控制很可能对地方政府债务产生相当大的影响,甚至引发地方债危机。地方融资平台是中国地方政府债务管理法律不健全、融资渠道匮乏而城镇化建设需求旺盛的体现,而作为这一特殊时代的特殊产物,地方政府融资平台随着地方经济、政府改革的完善,也会逐步退出历史舞台。

3.4. 官员政绩考核机制因素

目前,地方政府政绩的考核主要是看当地的经济发展状况,这也就意味着官员的升迁与当地的各项经济联系在了一起,所以作为地方政府官员会想尽一切办法快速提高当地GDP水平,大搞面子工程,盲目追求经济指标的最大化,举全城之力大量的招商引资,倾政府上下去上马新项目。比如,“很多地方一窝蜂地上高速公路、桥梁项目、地铁项目和高铁项目,这些项目的建设都需要投入大量资金,而且会在短期内起到拉动GDP的作用,但是否符合一个地方长远的经济规划则无人考虑,而对于真正需要政府去解决的民生问题、教育、卫生、养老等社会保障问题则投入的很少,原因就在于这些投资无法体现经济增长,没有政绩”。对于一些投资项目,地方政府往往只考虑到眼前利益可以在当下拉动经济发展,提高GDP,但是并没有从长远的规划上去考虑,这也就导致了诸如类似郑州频繁发生造价高昂的天桥,仅仅使用五年就因为要修建地铁站点被拆除的状况。而有些匆匆上马的项目,根本就没有科学的论证分析,不仅造成了这部分资金的浪费,也使提高地方债务风险程度。在我国,一般地方政府官员任期较短且连任一般也不会超过两届,这样往往也就会形成上届政府借的债会遗留到下届政府来还,而下届政府既要还上届政府的债,又要保证其政绩,又不得不继续借债,如此反复,也就陷入了一种恶性循环。长此以往,地方政府也就形成了现在的地方政府债务问题。

3.5. 监管机制不够完善

监管机制的不完善也是形成我国地方债务问题的原因之一。当前,我国并没有一套真正行之有效的监管系统,在地方政府有者强烈的借债冲动下,没有一套真正行之有效的监管系统,就会使得地方政府在举债时肆无忌惮,最终导致地方政府债务规模疯狂增长。也正是由于缺乏监管机制,有些地方政府官员或者单位领导在大量举债,不断上马新项目,借着建设惠民工程、拉动地区经济增长的旗号,会趁机大捞油水,收拾贿赂,中饱私囊。这些领导官员的行为一方面为自己赢得了政绩获得了升迁之路的筹码,另一方面大赚政府的横财,充实自己的腰包,不得不说他们这是打了一手“两全其美”的好牌。然而正是缺乏对地方政府债务的有效监管系统,侧面来看也就助长了贪污腐败的不正之风。

4. 我国地方政府债务未来的发展趋势

4.1. 存量债务的化解处置

4.1.1. 地方政府债务存量的甄别

要解决地方政府债务问题,眼前最优先解决的问题就是化解债务存量的问题,而想要化解债务存量,就一定先要甄别地方政府债务的存量,弄清地方政府存量的准确信息,摸清自己的家底。之前财政部下发的《关于开展地方政府存量债务清理甄别初步结果核查工作的通知》,正是为了便于相关部门实施和操作,让地方政府在短时间内准确迅速地审核甄别地方债务存量,为接下来的其他举措打好基础 [9]。

4.1.2. 将存量债务纳入预算管理

结束了地方债的甄别工作,地方各级政府、各部门、各债务单位也要将政府存量债务分类全口径纳入预算管理。对地方政府及其部门举借的债务,相应纳入一般债务和专项债务。对企事业单位举借的债务,凡属于政府应当偿还的债务,相应纳入一般债务和专项债务。地方政府将甄别后的政府存量债务逐级汇总上报国务院批准后,分类纳入预算管理。纳入预算管理的债务,原有债权债务关系不变,偿债资金要按照预算管理要求规范管理。在过去,《预算法》未修改之前,地方政府是不允许大方政府发债的。而地方政府只有通过一些其他方式如成立地方融资平台变相举债,这些债务实际上由于利率较高,对政府偿还造成了不小的压力,而如今通过将存量债务全口径纳入到预算管理之中,也算是给了之前的债务一个“名分”,同时使地方政府的管理也更加规范化。

4.1.3. 存量债务的偿还

对于地方债的偿还,一般公共预算可偿债财力不足以偿还到期一般债务的,可调入政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金偿还;政府性基金预算可偿债财力不足以偿还到期专项债务的,可调入国有资本经营预算资金偿债。这样也是做也是捋顺了偿债的先后顺序。另外,财政部近日也批复了一项一万亿元地方债存量债务的置换计划,允许地方把一部分即将到期的高成本债务转换成低成本的地方政府债。由于过去的地方债普遍存在着利率偏高,期限较短,特别是在今年,大量债务都面临着到期偿还的问题,地方偿债的压力也会很大。万亿存量债务置换计划通过将原有即将高利率的债务置换成利率较低,偿还期限科学合理的地方政府债券。这样做虽然没有从根本上消除这部分债务数量,但是延长了偿还期限,一定程度上降低还债的成本,也是极大的减轻了当前地方政府的偿还压力。

4.2. 建立规范的地方政府举债融资机制

4.2.1. 赋予地方政府依法适度举债权限

“《办法》”中指出,只有省级政府才有资格适度以自发自还的原则发行地一般债券,债券期限为1年、3年、5年、7年和10年,并且单一期限债券的发行规模不得超过一般债券当年发行规模的30%,要依照国务院下达的限额,列入本级预算调整方案,报本级人民代表大会常务委员会批准,同时引入债券信用评级机制等等。从“《办法》”中不难看出,地方政府发债的规定还是非常严格的。

4.2.2. 推广使用政府与社会资本合作模式

“43号文”中明确指出“市县级政府确需举借债务的由省、自治区、直辖市政府代为举借。明确划清政府与企业界限,政府债务只能通过政府及其部门举借,不得通过企事业单位等举借”。那么市县级政府需要投资建设的财路也就大为缩减,只有引入“PPP”模式,也就是政府与社会资本合作模式,通过特许经营等方式,参与城市基础设施等有一定收益的公益性事业投资和运营。政府通过特许经营权、合理定价、财政补贴等事先公开的收益约定规则,使投资者有长期稳定收益。这种模式在很多国家和地区被广泛使用,其中不乏很多成功的案例。例如英国是最早应用PPP模式的国家,截至2006年底,794个PPP协议已签署,总投资550亿英镑;美国最著名的四大职业联赛俱乐部(MLB、NBA、NFL、NHL)所拥有的82个体育场馆的31%都是用PPP模式兴建的;巴西在2004~2007年共有23个公共事业项目成为首批招标项目,总投资约合65.34亿美元……除了国际案例,其实国内也有不少PPP模式的成功案例,最著名的就要数北京市政府联合社会投资共同建立北京地铁四号线。

政府大力推广“PPP”模式,有利于政府转变自身职能,不仅有效缓解了的财政压力、降低自身风险,而且政府部门和民间部门可以取长补短,发挥政府公共机构和民营机构各自的优势,弥补对方身上的不足。双方可以形成互利的长期目标,可以以最有效的成本为公众提供高质量的服务。

4.3. 建立考核问责机制

把政府性债务作为一个硬指标纳入政绩考核。明确责任落实,各省、自治区、直辖市政府要对本地区地方政府性债务负责任。强化教育和考核,纠正不正确的政绩导向。对脱离实际过度举债、违法违规举债或担保、违规使用债务资金、恶意逃废债务等行为,要追究相关责任人责任。

其实不论是甄别存量债务,万亿地方债置换计划,发行5000亿一般债券,都体现了对地方债“修明渠,堵暗道”的思路。但是,想要真正规范地方债,仍然需要转变原有的观念,继续完善地方举债融资机制,建立地方债风险防范预警机制和风险应对机制,只有以上具体措施的落实配合,才能彻底解决地方债问题,使之进入可持续发展的良性循环。