1. 引言

白垩纪至古近纪的海侵是塔里木盆地地质发展史上的重要事件之一,经过专家多年的研究,已经建立了完成的地层层序和古生物群演化序列,综合古生物、地球化学证据,把白垩系–古近系界限确定为一自然界限,厘定在依格孜牙组和吐依洛克组之间 [1] - [14]。但中央隆起区和塔东南区露头尚未发现确定的白垩系–古近系海相沉积,除在昆仑山山前带有钻遇之外,麦盖提斜坡是第一次钻遇此套地层,罗少辉 [15] 等从岩心观察入手,结合孢粉化石、碳同位素异常、铂族元素等厘定该井古近纪与白垩纪地层界线深度为7068 m,本文通过详细的岩心观察与有孔虫鉴定,结合地质分析,本文进一步确认7086 m为白垩系与古近系的界限,白云质角砾岩段为白垩系物源在古近纪再沉积的结果。

2. 皮山北新1井出油层段岩性特征及分段性

皮山北新1井是麦盖提斜坡玉北地区一口风险探井(图1),在阿尔塔什组膏岩之下,6884 m~7150 m井段钻遇一套未知层系,岩性为白云岩、白云质角砾岩,并获得油气新发现。以地层沉积序列看,沉积在古近系阿尔塔什组之前,结合塔西南地区地质条件分析,其归属存在白垩纪依格孜牙组亦或是古近纪吐依洛克组的争议。

井下白云岩、白云质角砾岩共取心7回次,其中第2~7回次为连续取心(6902~6942.30 m),第8回次取心7077.77~7083.27 m。

2.1. 第8回次

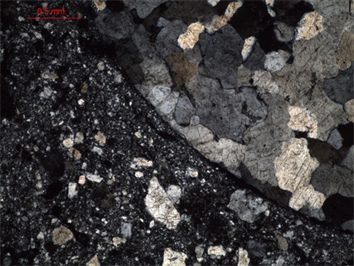

第8回次自下而上,可以分为三个小段。7082.39~7083.27 m,岩性主要是灰黑色白云岩,可见略具有定向排列的扁平状砾石,少量磨圆砾石呈漂浮状,发育被沥青充填的溶蚀孔洞。陆源硅质碎屑较多;7079.95~7082.39 m,主要为含砂质亮晶砂屑生屑灰岩、泥晶白云岩。亮晶砂屑由生屑(藻类、腕足)、砂级内碎屑、亮晶胶结物和陆源碎屑组成,呈次圆状、次棱角状、似竹叶状,杂乱分布;7077.77~7079.95 m,岩石新鲜面为浅灰色,角砾状结构,具块状构造。岩石由碎块及胶结物组成。碎块主要为2~25 mm的角砾,呈棱角状、尖棱角状,少数边角圆滑,杂乱分布,成分可见亮晶砂屑灰岩、泥晶灰岩、粉晶白云岩、硅质细晶白云岩、粘土岩等,图2(a)、图2(b)。

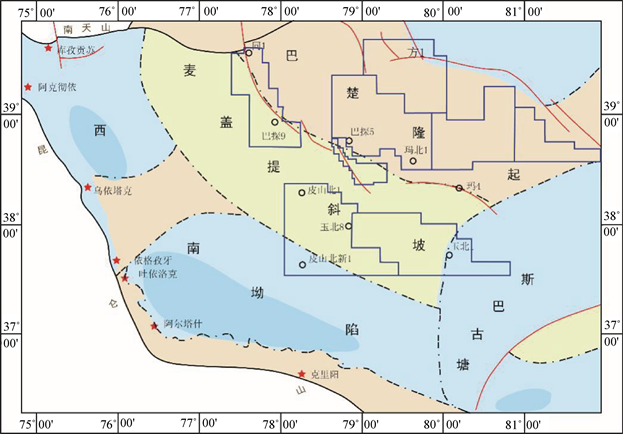

Figure 1. Tectonic location of well PSBXin1 and key sections in the Northern Tarim Basin

图1. 皮山北新1井及关键野外剖面构造位置示意图

(a): 皮山北新1井,灰黑色白云岩、

(a): 皮山北新1井,灰黑色白云岩、  (b): 皮山北新1井,灰黑色白云岩, 角砾岩,7078.78 m 见揉皱构造,7081.11m

(b): 皮山北新1井,灰黑色白云岩, 角砾岩,7078.78 m 见揉皱构造,7081.11m  (c): 皮山北新1井,白云质角砾岩,

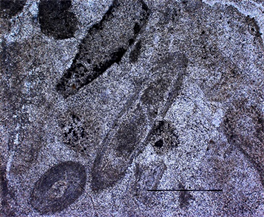

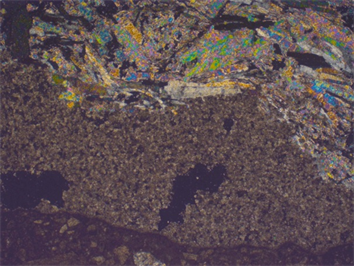

(c): 皮山北新1井,白云质角砾岩,  (d): 皮山北新1井,轻碎裂状细中晶白云岩,6931.26 mm,×20,正交光 6924.23 m,×20,正交光

(d): 皮山北新1井,轻碎裂状细中晶白云岩,6931.26 mm,×20,正交光 6924.23 m,×20,正交光

Figure 2. Core and thin section photographs of well PSBXin1

图2. 皮山北新1井岩心照片及岩心薄片照片

2.2. 第2~7回次

第2~7回次连续取心,岩心观察自下而上可以分为几个由白云质角砾岩–白云岩的沉积旋回(图3)。

角砾岩段:主要由白云岩、灰岩破碎沉积、胶结组成,块状构造、中细晶结构、轻碎裂状,角砾约占65%,基质约10~15%,填隙物约占20%,主要为胶结物、破碎的白云岩细粒、细粉等,呈填隙状分布于角砾之间。白云石化藻团块泥晶灰岩、亮晶鲕粒白云岩、中晶白云岩、细晶白云岩。白云石呈自形-半自形菱形晶,杂乱分布,构成岩石主体,角砾分选、磨圆差,粒度一般0.05~0.25 mm,部分0.25~0.5 mm,少量0.5~1.7 mm,次生矿物为亮晶白云石、方解石等,陆源物质少。角砾岩内的砾石颗粒上见早期成岩作用形成的构造裂缝,沿裂隙部分白云石破碎呈碎粒、碎粉状,部分裂隙被硬石膏及少量石膏充填,图2(c)。

白云岩段:轻碎裂状细中晶白云岩,主要成分和次要成分为白云石。白云石呈自形–半自形,杂乱分布,构成岩石主体,岩石轻破碎,见少量网状裂隙,岩石新鲜面为灰白色,具块状构造,图2(d)。

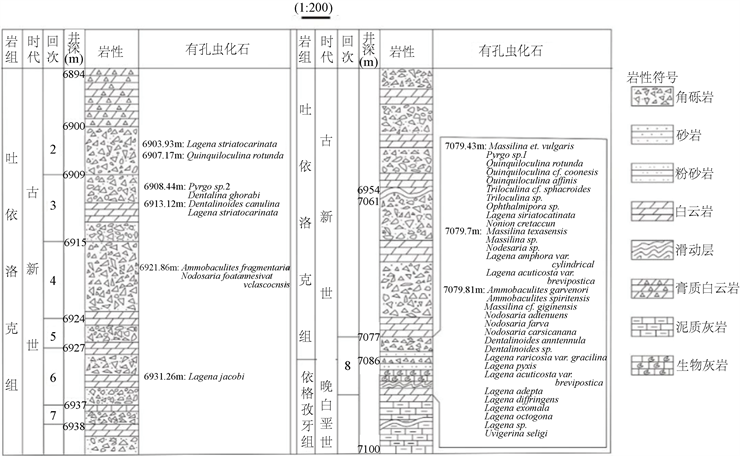

Figure 3. Distribution Map of foraminifera in well PSBXin1 Coring Interval

图3. 皮山北新1井取心段有孔虫分布图

3. 皮山北新1井出油层段岩性时代归属的古生物化石证据

皮山北新1井取心段2~8回次未见实体化石,罗少辉等的研究以孢粉作为主要证据来确定地层时代 [15],此次研究主要以有孔虫作为地层时代划分的证据,相比孢粉,有孔虫生活在海洋中,并且在古近系海洋环境研究中有相比孢粉更准确,可靠。

3.1. 有孔虫化石在钻井地层的分布

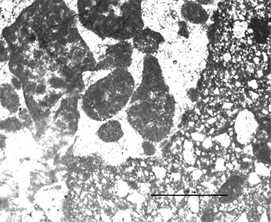

根据详细的薄片鉴定,皮山北新1井第2~8回次取心的岩石薄片中,发现有孔虫的层位分布在第2、3、4、6、8回次的白云质、灰质角砾岩中,连续取心的第5、7回次并未见到有孔虫化石。皮山北新1井2~8回次,有若干层白云岩、角砾岩,并且自下而上,构成多个角砾岩–白云岩–角砾岩–白云岩的沉积旋回。一般来说,角砾岩代表了外来物质成因、白云岩代表原地沉积环境。这些有孔虫化石在原地沉积的白云岩段,没有产出(图3),主要产出在角砾岩层段中,在角砾颗粒与基质中均有产出(图4)。

保存在基质中,皮山北新1,6903 m,Lagena

保存在基质中,皮山北新1,6903 m,Lagena  保存在基质中,皮山北新1,7079 m,Uvigerina

保存在基质中,皮山北新1,7079 m,Uvigerina  化石保存在砾石中,皮山北新1,

化石保存在砾石中,皮山北新1,  化石保存在砾石中,皮山北新1,7079 m,Nodosarina 7079 m,Triloculina

化石保存在砾石中,皮山北新1,7079 m,Nodosarina 7079 m,Triloculina

Figure 4. Occurrence state of the foraminifera in stratum

图4. 有孔虫在地层中的赋存状态

3.2. 有孔虫化石特征

皮山北新1井2~8回次取心段角砾岩段见12属39种有孔虫化石,主要产出在角砾岩层段中;均属于白垩纪的分子,晚白垩世分子居多,这些有孔虫化石隶属于胶结壳有孔虫、小粟虫有孔虫和钙质微孔壳有孔虫三个亚目。

节房虫科的Lagena一属的含量最为丰富,可达11个种(未定种),占总种数的1/3,与法国巴黎盆地的晚白垩世赛诺期所产的情况完全可以对比。

从胶结壳类型情况看:白垩纪以曲杖虫科(Lituolidae)和变房虫科(Ataxophagmiidae)为代表,古新世则以串珠虫科(Textulariidae)为代表 [16]。本化石组合中的胶结壳类型是曲杖虫科的Ammobaculites,未见串珠虫科出现,也说明本组合化石代表的地层应属于白垩纪。

从小粟虫类型看:本次化石组合之中,小粟虫类有5属,即Massilina、Quinquiloculina、Triloculina、Ophthalmipora和Pyrgo,占总属数的41%。该类有孔虫在白垩纪十分发育,这是特提斯白垩纪有孔虫的一大特点 [17],可构成小粟虫灰岩,在北美和欧洲及亚洲的白垩纪的许多小粟虫灰岩即说明了这一点。小粟虫类最早出现于侏罗纪,进入白垩纪之后爆发式发展,而古新世则衰落,数量大为下降 [18] [19]。

从钙质微孔壳类型看:有时代意义的是节房虫科的Dentalinoides,该属据Loeblich和Tappan的研究 [18],主要分布于欧洲、北美的晚白垩世(赛诺期),是个时限性较强的属,仅限于晚白垩世。本组合该属在钻井中出现的在上部,位于钻井井深的6913.12 m,在第二回次的上部。

从有孔虫具体属种来看:本化石组合的12属,有6属是塔西南晚白垩世依格孜牙组有孔虫组合的代表分子,如Quinquiloculina 和Triloculina,该组的动物群就是以这两个属命名的 [11] ;另外4个属,Massilina,Nodosaria,Ammobaculites,Nonion都是该组有孔虫组合的常见分子和组合分子。Quinquiloculina和Triloculina是完全可以对比的,而且,两者赋存的岩性也是一样的,均为亮晶砂屑灰岩和亮晶生物灰岩。

4. 皮山北新1井角砾岩段岩性时代归属的元素地层学证据

白垩系–古近系界线附近地层碳同位素异常变化是世界各地所出现的普遍现象 [7] [8] [11] [12] [20] [21] [22] [23] [24],郝诒纯、郭宪璞等对塔西南山前露头研究对比表明 [12] [20] [25],阿尔塔什、库孜贡苏等剖面白垩系碳酸盐岩δ13C普遍大于2‰;自1979年Alvarez 等发现K/T界线中铱异常进而提出地外星体撞击地球论后,全球各地K/T界线处几乎都发现了这一稀有金属元素异常现象 [7] [8] [10] [11] [12] [20] [26] [27] [28]。世界各地K/T界线不仅铱元素,而且其它铂族元素也存在丰度异常。

罗少辉等的研究认为皮山北新1井7086~7150 m段δ13C值相似,而与6880~7086 m井段δ13C值明显不同,表明7086 m处极可能是一个白垩系和古近系重要的地质界线,而利用铂族元素证据显示,在井段7068 m见到明显的异常,其含量明显增大,尤其以Rh、Ru、Ir、Os等最为明显,以Ir这一标志性元素为例,Ir元素在地层中含量的基准值是0.05个单位,而井段7068.00 m样品中Ir含量为0.330个单位,是地层基准值的6.6倍,而其上、下地层多在基准值附近变化 [15]。

以碳同位素的异常来看,7086 m是一个明显的界限,而以铂族元素来看7068 m是一个明显的界限,界限的划分就需要再结合地质分析。

结合有孔虫分布,角砾岩与白云岩的岩性组合、铂族元素等等认为7068 m是比较确认的界限,而碳同位素7086 m处发生突变,代表的地质时间更早,关于K/T界限,郝诒纯等研究认为,在塔西南地区并未缺失沉积,地层沉积是连续分布的,碳同位素的异常产生的原因在于海洋环境发生了剧烈的变化,并立刻在海洋中被记录下来,而铂族元素的异常,推测可能代表了在突变事件发生后,溅起的物质在降落后,经过一定的地质过程后,重新发生沉积后的响应,相对更晚,所以综合来看,可能在7068 m比较合理。

5. 野外露头上白垩统依格孜牙组与古近系吐依洛克组发育特征

皮山北新1井新钻遇地层存在依格孜牙组和吐依洛克组的争议的一个重要原因之一就是玉北地区这两套地层的时代归属争议较多,因此,参考并实测塔西南山前露头区的资料资料尤为必要。

野外剖面上,依格孜牙组(K2y)岩性以红灰色、灰红色、灰色块状灰岩、白云质灰岩为主,富含多种海相动物及钙藻类化石,以含大量固着蛤生物灰岩最为特征,厚5.6~140 m。依格孜牙组沉积厚度除七美干地区有异常外,总体往东变薄,至克里阳与普司格之间尖灭。喀什凹陷西部发育潮上膏泥坪,向东为碳酸盐岩局限台地潟湖、开阔台地及台地边缘颗粒滩、生屑滩。潮坪以红褐色膏泥岩、膏质砂泥岩为特征,多波状层理、水平层理;局限台地主要分布于叶城凹陷,为泥晶生屑灰岩、砂屑灰岩及灰质泥岩、泥云岩;齐姆根凸起及喀什凹陷以开阔台地生屑滩–颗粒滩夹滩间海为主;同由路克–英科1井区为台地边缘红灰色、灰红色、灰色块状灰岩、白云质灰岩。

古新世吐依洛克组(E1t)主要为棕红色泥岩、红色膏泥岩夹薄层白色石膏或棕红色泥质粉砂岩或粗砂岩和砾岩、细砾岩,砾石颗粒内含苔藓虫、棘皮动物、腕足类、有孔虫及介形类等砾屑与砂屑,在阿克陶县托云都克村的吐依洛克剖面,见到了来自依格孜牙组含固着蛤化石的灰岩角砾(2015年10月野外考察记录)。从南天山前带到西昆仑山前带的岩性相近但厚度变化较大,南天山前带厚度37~89 m,昆仑山前带厚数米至30 m左右。在克里阳以东未接受吐依洛克组沉积,而缺失该地层,克里阳以西沉积厚,代表了浅水、蒸发的潟湖沉积。

6. 结论与讨论

6.1. 地层时代归属

古生物化石是确定地层时代归属的一个最有力的证据,皮山北新1井第2~8回次取心中,角砾岩中发现大量的晚白垩世的有孔虫化石,似乎应该把此套地层归为白垩系依格孜牙组,碳同位素与铂族元素则表明,在第8回次可能存在一个沉积环境的突然变化引起的界线,而第8回次取心中含量突然增多的陆源碎屑也表明,似乎存在沉积环境的变化。详细分析化石的产状,可发现,① 化石产自角砾岩段,代表了角砾来源为依格孜牙组,而正常沉积的白云岩段并未见到有孔虫化石,② 白云岩、膏岩沉积代表了局限水体、潟湖环境,与正常水体的有孔虫生存环境存在较大差异,也说明此套地层时,有孔虫是再沉积的产物,只是搬运距离较短,再循环时间间隔较短。依据岩性组合、碳同位素及铂族元素证据综合判断,皮山北新1井角砾岩段为吐依洛克沉积期早期砾岩再循环、近原地堆积的产物。碳氧同位素中δ13C的突变界限在7086 m附近,7086 m以上为负值,以下为正值,该数值在第8回次取心底部附近。铂族元素的界限在7068 m附近存在异常增大值。二者的变化界限有些差异,可能存在两个原因,① 铂族元素的突变相对沉积环境存在一定的滞后,② 井下岩心取样间隔为2 m,难以满足厘米级别的地层界面识别的精度需要,高异常可能会被稀释。因此,综合分析认为,皮山北新1井新钻遇角砾岩和白云岩沉积地层时代两分,角砾岩段段位于7068 m以上,属于古近系古新统吐依洛克组;7068 m以下属于白垩系上白垩统依格孜牙组。

6.2. 角砾岩成因讨论

2~7回次可见角砾岩和正常白云岩互层沉积,并常见硬石膏,产状多样,晶体呈柱状或厚板状,多为孔洞、裂缝充填物,偶见硬石膏砾石,镜下具有鲜艳的干涉色(图5(a))。硬石膏为化学沉积产物,大量形成于潟湖中,暴露在地表时易水化而成石膏,说明在这套地层沉积之初的沉积环境为与潟湖有关的蒸发环境,但是水体并未大量蒸发,并不是极度干旱环境,后期成岩作用所需水来源充足、广泛。

(a):6912.4 m,视域中出现三颗砾石,两颗成份为粉晶白云岩,中晶白云岩,一颗砾石60%的面积发生硬石膏化,另一颗其上见硅化 × 50,正交光

(a):6912.4 m,视域中出现三颗砾石,两颗成份为粉晶白云岩,中晶白云岩,一颗砾石60%的面积发生硬石膏化,另一颗其上见硅化 × 50,正交光 (b):7080.4 m,角砾状含灰云岩,视域中分为两部分,见到一磨圆很好的石英砾石,下部为角砾岩,成分杂乱,泥晶灰岩和泥微晶白云岩均有,胶结物为泥质、铁质等,单偏光,×50,单偏光

(b):7080.4 m,角砾状含灰云岩,视域中分为两部分,见到一磨圆很好的石英砾石,下部为角砾岩,成分杂乱,泥晶灰岩和泥微晶白云岩均有,胶结物为泥质、铁质等,单偏光,×50,单偏光

Figure 5. Thin section photographs of well PSBXin1 for gypsum and gravel

图5. 皮山北新1井薄片照片示石膏和砾石

第2~7回次陆源碎屑比较少见,主要有硅质岩屑,少量石英粉屑和云母组成,分散状不均匀分布;陆源碎屑含量一般在1%~2%左右,最大3%~5%;而在第8回次,见到厚度约80 cm左右的陆源碎屑物层,多见到单晶石英、较大颗粒的石英等(图5(b))。

6.3. 成因模式

白垩纪末期–古近纪初期,塔西南地区总体为海退环境,小型洼地内形成封闭或者半封闭的潟湖,在持续干旱湿热的古气候条件下,水体咸化浓缩,逐渐有膏岩,甚至盐岩沉积出现,碳酸盐岩与膏岩、盐岩组合发育。水退背景下,地势高部位的潟湖首先暴露,在大气淡水循环条件下,膏岩与盐岩易溶、破裂坍塌,形成灰岩、白云岩溶塌角砾。在短暂的海侵–海退旋回,形成了多套碳酸盐岩层与溶塌角砾岩的间互层。至阿尔塔什组沉积中后期,塔西南地区发育宽广低幅半局限潟湖,沉积了厚度达0~400 m不等的膏(泥)岩沉积,是优质的区域盖层。

基金项目

本研究为受中石化科技部项目“巴麦地区油气成藏条件与勘探方向研究,编号P15090”、国家重大专项“海相碳酸盐岩油气动态成藏、富集规律,编号:2011ZX05005-001-003”资助。