1. 引言

习近平总书记在全国宗教工作会议上强调,新形势下,我们要坚持和发展中国特色社会主义宗教理论,全面贯彻党的宗教工作基本方针,分析我国宗教工作形势,研究我国宗教工作面临的新情况新问题,全面提高宗教工作水平,更好组织和凝聚广大信教群众同全国人民一道,为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。高校作为意识形态工作的前沿阵地,肩负着立德树人、铸魂育人的重任。如何在坚持宗教信仰自由政策的前提下,帮助大学生更清晰地进行个人信仰选择,教育和引导其建立科学的宗教观就成为高校面临的一项重要任务。

我国作为一个从半殖民地半封建社会建立起的社会主义现代化国家、作为一个具有悠久的多民族大一统历史的国家、作为一个仍然处于社会主义初级阶段的国家,依然存在着宗教产生和发展的自然根源、社会根源和认识根源。但是,不同历史时期下,社会对宗教的态度却几度改弦更张。例如,“新文化”运动时期,在“赛先生(科学)”的旗号下,宗教被视为落后的、阻碍文明进步与发展、应予以抛弃的旧事物。新中国成立后,宗教又被简单地视为封建迷信(叶蕾&范成忠,2012),再加上宗教本质和功能的认识模糊,“宗教鸦片论”等观点,给宗教发展带来了很厚重、很深层的问题意识(李向平,2010)。在这种背景下,一些高校的信仰教育难免以简单、粗浅的无神论教育和思想政治教育为主导,形式上以正面、单向灌输为主,古板单调,内容上脱离实际,说教意味重。这难免导致大学生一方面对宗教信仰的认知过于肤浅,无从解决自身的信仰问题;另一方面对马克思主义和共产主义信仰也缺乏信心(王军&杨玉华,2017)。

中国化的马克思主义宗教观认为,宗教本质上是一个信仰问题而非政治问题(方立天,2005)。早在古希腊,人们对宗教就开始了理性的思索,用人的活动来解释宗教。从费尔巴哈到马克思、恩格斯,无神论者坚持“人创造宗教说”,从人的社会活动、意识活动和情感体验等方面对宗教的本质和产生的根源进行探索(肖群,2006)。新近出现的宗教认知科学(Cognitive Science of Religion)对宗教现象进行了跨文化的一般性解释(Barrett, 2013),认为宗教信仰是人们特有的认知方式(Barrett & Burdett, 2011)以及宗教信仰能力是人类认知发展的自然组成部分而不受任何文化的影响(Barrett, 2012),包括对自然世界的目的性推理(Guthrie, 1995)、本体论与轻微违反知觉概念(Barrett, Burdett, & Porter, 2009; Boyer, 2001)、心理理论与神人同形同性(Barrett, Newman, & Richert, 2003; Knight, Sousa, Barrett et al., 2004)。这些都助长了宗教概念的产生和传播。另外,在社会法制不健全的情况下,宗教作为一套精巧的保证,既保证了人际间的互惠互利、避免陷入囚徒困境,也保证了这种促进合作机制被“自然选择”所保留(Botero, Gardner, Kirby, Bulbulia, & Gray, 2014)。认知的视角更加关注微观个体,为了解宗教信仰的影响因素和机制提供了理论基础,也为教育引导提供了新的技术路径。

当前,高校迫切需要回归对宗教的理性认识,正视大学生宗教信仰的认知现状和机制。现有对大学生宗教信仰的研究主要集中对信教比例与分布、宗教活动情况、信教原因、对宗教的认识及认识途径、对宗教的态度、信教的影响、影响信教的人口因素等的调查。本研究采用问卷调查的方法,基于宗教认知科学对宗教的一般性假设(陈培峰,江艳平,&张庆林,2013),主要从影响大学生信仰宗教的认知因素开展调查,旨在提高效信仰教育的针对性,帮助学生建立科学的宗教观。

2. 研究方法

本研究采用问卷调查的方法收集信息。问卷题目包括人口统计学变量、宗教信仰和参与宗教活动的情况以及对宗教的认识和态度等相关问题。以C市7所高校的大学生为主要调查对象,采用随机抽样的方式,在校园、图书馆、学生宿舍、教室等地采用截访、集体发放等形式收集问卷。共发放问卷2000份,对回收的问卷进行筛选,采用SPSS21.0进行编码和统计,共获得有效问卷1893份。其中男生占33.82%,女生66.18%;大一到大四的比例分别为21.93%、27.53%、30.79%、15.67%;在生源地上,来自城市、县城和农村的比例分别是11.31%、40.80%、47.88%。样本具有较好的代表性。

3. 大学生宗教信仰现状分析

主要从大学生信仰宗教的比例、信教时间及参加宗教活动情况来分析宗教信仰现状。在题目的选项中,包括了多种宗教和不信宗教,经过严格的数据检查,将多选和漏选设为缺省值,发现,受测大学生自我报告的信教比例在10.44%左右,以佛教、基督教为主,从比例和分布来看,与以往的研究结论较为一致(陈培峰&翼佩琳,2014)。

大学生开始信教的时间分为两个高峰,一是小学以前,二是大学以后。结合大学生信教过程中的重要他人,可以看出,小学以前应该主要是受父母和亲戚等家庭人际的影响而信教,而到了高中和大学之后,更多的是受到同学和朋友等社会人际的影响而信教,而教会并没有发挥明显的传教功能。只有7.20%的大学生信徒定期参加宗教活动,36.2%的信徒从不参加,就连基督徒也有14.3%从不参加教会活动(见表1)。

Table 1. College students’ religious beliefs (%)

表1. 大学生信仰宗教的相关情况(%)

对于90%的没有任何宗教信仰的大学生,他们对于宗教的态度值得研究。调查发现,他们对于宗教的态度比较积极,有39.81%表示好奇,有17.89%的表示将来会或可能会信教,还有32.93%的表示说不准会不会信教,是一种不拒绝的态度。这种结果表明一些大学生对于宗教的态度是比较暧昧(见表2)。

Table 2. The attitude of university students (non-believers) towards religion

表2. 大学生(非信徒)对待宗教的态度

4. 大学生宗教信仰的影响因素及机制分析

有关大学生对宗教信仰态度暧昧的原因值得探究。根据宗教认知科学的观点,作为个体的认知方式的副产物,个体在宗教信仰的程度上是一个量变而非质变的过程,是一种连续的分布状态。另外,个体的宗教信仰是一个多因素共同影响的结果,本研究主要关注教育中的影响因素和机制。

4.1. 大学生对马克思主义宗教观的掌握

当前高校教育强调培养大学生中国化的马克思主义宗教观。在问卷中,通过要求被试说出马克思主义宗教观对宗教的解释以及用马克思主义宗教观的相关理论解释自己有关宗教及宗教信仰的疑惑来调查其对马克思主义宗教观的认识和理解程度。结果显示,大学生对马克思主义宗教观的掌握不够理想。在具有宗教信仰的学生和没有宗教信仰的学生之间也存在着接近显著水平的差异,具有宗教信仰的学生更倾向于认为自己能够解答宗教信仰有关疑惑(见表3)。

Table 3. College students’ grasp of Marxist religious views (%)

表3. 大学生对马克思主义宗教观的掌握情况(%)

4.2. 大学生宗教知识学习情况分析

七成左右的大学生会通过一定的途径获取宗教有关的信息,个案百分比较高的主要是网络和图书。具有宗教信仰的学生对宗教信息的需求更多,获取宗教相关知识的途径也存在一定的差异,如他们会更多地通过图书、网络和教会获取信息,与之相对应,在具有宗教信仰的学生中表示不关心宗教的人数比例也更小(见表4)。

高校宗教课程的受众面不高,近半数的学生不了解学校开设宗教专业和课程的情况。在各种课程中涉及的宗教知识,具有宗教信仰的学生记忆更加深刻,认为自己学到过。这种结果说明,高校较少开设与宗教相关的通识类课程(见表5)。

Table 4. Ways for college students to obtain religion-related information (percent of cases %)

表4. 大学生获取宗教相关信息的途径(个案百分比%)

注:* = 0.05水平显著,** = 0.01水平显著。

Table 5. Religious knowledge learning experience of college students (%)

表5. 大学生宗教知识学习经历(%)

4.3. 大学生对宗教通识课的需求与态度

大学生对宗教类通识课程有着广泛的需求,不感兴趣的只有三成。对于没有宗教信仰的大学生来说,支持开课的比例超过了需要的比例,接受选修课或必修课的比例又远高于支持开课比例,说明,相比兴趣,大学生对宗教的态度更为开放。另外,具有宗教信仰的大学生对宗教知识和课程的需求更为强烈(见表6)。

Table 6. College students’ needs and attitudes towards religious general education courses (%)

表6. 大学生对宗教通识课程的需求与态度(%)

4.4. 影响大学生宗教信仰的机制分析

以上因素是如何影响大学生的宗教信仰和态度的呢?采用卡方检验比较不同大学生群体在特定选项上的分布差异,推测可能的影响作用。以没有宗教信仰的大学生作为样本,发现,对马克思主义宗教观的不同掌握情况会导致大学生对宗教知识、宗教课程、宗教态度、未来是否会信教等的不同回答。具体来说,随着对马克思主义宗教观掌握和应用的深入,对是否需要深入了解宗教知识和是否开设宗教课程“无所谓”的比例大幅减少,明确赞成和明确反对的比例增加,表现为对宗教的态度逐渐明朗(见表7)。

Table 7. Relationship between religious views and attitudes of college students (non-believers)

表7. 大学生(非信徒)宗教观与态度的关系

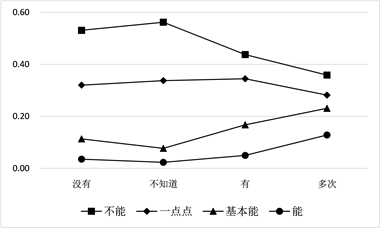

随着大学生对马克思主义宗教观的掌握和使用,他们对宗教信仰的暧昧态度也在发生变化,明确表示将来“不会”相信宗教的比例大幅增加,而“说不准”、“不太会”的比例在明显减少(见图1)。

Figure 1. The ambiguous relationship between college students’ (non-believers) religious views and religion

图1. 大学生(非信徒)宗教观掌握与宗教暧昧的变化关系

大学生对马克思主义宗教观的掌握和使用受到宗教知识学习的影响。那些回答本校“有”宗教专业和专业课程的学生较多地认为自己掌握了马克思主义宗教观;在课程上学习宗教知识的经历能够很好的预测个人对马克思主义宗教观的掌握情况,“多次”学习宗教知识对应能够更好地掌握和应用马克思主义宗教观(见图2)。

Figure 2. The changing relationship between the religious knowledge learning of college students and the mastery of Marx’s religious view

图2. 大学生宗教知识学习与马克思宗教观掌握的变化关系

5. 大学生宗教信仰的问题与原因分析

从调查的结果来看,虽然大学生信仰宗教的比例和结构与已有调研的结果并没有明显的差异,但是,基于认知视角的深入分析发现,当前高校大学生的宗教信仰现状不容乐观。

5.1. 大学生宗教信仰存在的主要问题

首先,存在一定程度的宗教暧昧现象。宗教为人们提供了一种追求“超道德的”价值的“捷径”,“宗教暧昧”是指人们对于宗教缺乏科学理性的批判态度,在心理和行为上趋于认同的态度(刘丽敏,2019)。在不同的调查中都发现,宗教暧昧现象较为普遍地存在于高校学生中,很多学生表示将来会信教(洪汉英&关琳子,2019;吕素香&张德玉,2018;郑亚楠&胡雯,2019),相信命运(郝瑞斌&张永红,2016)。这些现象一方面体现了大学生对于宗教信仰缺乏必要的理性认识和模棱两可的态度,另一方面也体现了大学生在价值观、人生观和世界观上存在的巨大不确定性,为高校意识形态工作带来极大的挑战。

其次,对马克思主义宗教观的认识和掌握不足。帮助大学生树立马克思主义宗教观是教育的重要目标之一(左鹏,2015)。马克思主义站在彻底的唯物主义立场上,以“实践的无神论者”姿态,科学解答了宗教的起源、本质以及存在根源、发展规律、消亡条件等一系列理论和现实问题,梳理科学的宗教观关系到大学生如何正确认识宗教的本质,如何评价宗教对日常生活的影响等。调查发现,大学生对于马克思主义宗教观的掌握欠佳,信心不足,不能用来解答有关宗教方面的疑惑,这在一定程度上加剧了大学生的宗教暧昧现象。

最后,对宗教信仰存在认知偏差。大学生宗教暧昧只是表明现象,更为严重的问题在于,由于科学宗教观的掌握不佳,大学生对于宗教信仰的“不关心”、“不需要”、“无视”的态度并不是建立在对宗教的理性认知基础上,而随着对宗教的认知加深,接纳和拒绝的比例都会上升。大学生对待宗教信仰的态度并不稳定,存在着较大的可变性。

5.2. 大学生信仰堪忧的认知因素分析

根据统计分析结果,以及宗教认知科学对宗教信仰的一般性解释,认为当前大学生宗教信仰现状堪忧的原因主要有以下两点。

首先,大学生认识宗教的环境不佳。长期以来,从宗教自身发生发展规律的研究相对缺乏,简单的无神论教育以及对待宗教讳莫如深的态度,使得当前社会迫切需要回归对宗教的理性认识。只有揭示了客观规律的科学理论才能正确地指导实践(田心铭,2015),高校应该关注的不仅仅是大学生是否具有宗教信仰,而更该关注的是大学生们对宗教的了解与认知程度,尤其是正确的宗教观和宗教判断能力(黄小洁,2015)。本研究就发现,高校的宗教教育的覆盖面小,效果不佳。

其次,大学生缺乏认识宗教的方法论。宗教认知科学的理论认为,宗教和鬼神概念的产生与传播与人类的认知方式有直接的关系。Barrett和Lanman (2008)认为人们的信念(或知识)应该区分为直觉信念和反思信念。直觉信念是人们没有意识到、却自发运用的知识。反思信念是人们明确知道的知识,经常表述为命题。由于反思信念受制于直觉信念,人们很少反思自己认知周围事物的方法是否可靠。本研究发现,大学生还没有掌握认知宗教的方法,无法从本质上认识宗教,不能解释有关宗教方面的疑惑。

6. 高校宗教信仰教育的对策与建议

如果说马克思主义信仰教育是通过哲学的方式追求超道德的价值,那么采信超自然神灵则是通过宗教的方式获得这种价值。前者告诉我们,信仰教育不是一般的授业解惑,而是建立在人们对信仰的科学认识上进行的教育;而后者则提醒我们,宗教是信仰教育无法回避的话题。因此,高校的信仰教育必须正面回答宗教信仰的问题。从宗教认知科学的解释来看,宗教信仰是人类基本认知能力的产物,人类特定的认知倾向促进了宗教概念的产生,宗教信仰和行为是在特定环境条件下自然选择的结果。因此,当前的教育原则应该是减少人类特有的认知倾向性带来认知偏差,并且从宗教信仰的作用上寻找精神和制度替代,这都为高校从心理认知层面进行信仰教育提供了理论依据和方法指导。

6.1. 普及通识性宗教教育,让学生树立马克思主义宗教观

当前除新疆高校统一开设了“新疆历史与民族宗教理论政策教程”,武汉大学通识课中有“佛教文化”、“伊斯兰教文化”、“中国禅宗思想史”、“中西宗教文化比较”,除此之外,大部分学生无法接受宗教通识教育(王景泽,2012)。可以通过开设宗教知识普及、宗教方面人文素质课程,系统地讲授马克思主义宗教观和相关的宗教知识,重点解答大学生对宗教的一般性问题,让学生学会用理论知识对遇到的现实问题进行判断和决策。

6.2. 加强学术性宗教研究,建立高校宗教教育的学科框架

从不同学科、不同层面对宗教进行学术研究,更好地认识宗教信仰的发生发展的规律,探明可能的影响因素和影响作用,从而实现对相关心理和行为进行描述、解释、预测和控制的目的。在此基础上,根据大学生的信仰现状和认知特点,建立符合信仰教育需要的知识内容体系、教育教学方式、知识能力指标和平台基地依托。

6.3. 创新教育教学的方式,探索意识形态教育的一般模式

在新形势下,高校意识形态教育的方式方法也需要不断创新。要将“为人之学”变为“为己之学”,切实做到“入脑入心”,将知识教育推进到情感教育。要为教育教学方式的创新提供制度保障、经费支持,组建相应的人才队伍,提供相应的考核评价指标和培训实践机会,探索意识形态教育的有效方法和实现途径。

6.4. 结合大学生生命教育,重构高校两课教育的内容体系

两课教育和通识教育的实践表明,高校应该培养心智健全、有较强思考力的人,应该更加注重一般能力的培养。大学生信仰教育并不是孤立的,应该和生命教育、审美教育、感恩教育等相互融合,共享教育资源、充分利用各种平台和基地,相互促进,重建构建两课教育的内容体系,实现教育的目标与途径、内容与形式的有机统一。

基金项目

本文系教育部人文社会科学研究青年课题:宗教迷信与宗教信仰的认知科学研究(12YJC190002)、重庆市社会科学规划项目:基于认知的大学生宗教信仰现状及教育对策研究--以重庆为例(2012YBJY074)阶段性成果。

参考文献