1. 引言

激光诱导击穿光谱(laser-induced breakdown spectroscopy,简称LIBS)是一种可以分析固体、液体和气体样品的元素成分以及含量的技术,其具有无需对样品进行预处理、多元素同时在线分析、所需样品量少等诸多优势 [1]。LIBS技术已被广泛应用于空间探测 [2] 、材料分析 [3] 、冶金工业 [4] 、环境监测 [5] 等领域。

通过透镜聚焦高功率激光脉冲,使得靶材电离产生等离子体。被激发的原子和离子会发出辐射,在紫外、可见光和红外等不同区域都能观察到这种辐射。然后利用光谱仪记录发射光谱并对其进行分析,可以识别样品成分包括微量元素。但是,激光诱导击穿光谱受外界条件影响较为严重,环境气体、压强、脉冲能量、激光波长、聚焦透镜与靶材之间的距离、靶材的自身特性等都会对激光诱导击穿光谱产生影响。聚焦透镜与靶材表面之间的距离也被称为透镜到样品距离(LTSD),它是影响脉冲激光诱导等离子体特性的一个重要因素,对激光诱导等离子体光谱的辐射强度有很大的影响。Diego-Vallejo等人 [6] 在大气环境中进行了不同LTSD下的实验,发现在紧聚焦条件下光谱强度会显著降低,将其归因于诱导产生的等离子体和靶材碎屑对激光能量的屏蔽;Li等人 [7] 进行了光斑尺寸对激光诱导空气中Cu等离子体动力学的相关研究,发现光斑较大时等离子体是一个半球形,而光斑尺寸较小时等离子体呈柱状;刘月华等人 [8] 进行了真空和空气条件下改变LTSD对等离子体参数的影响,分析认为是空气击穿、空气等离子体的增强耦合效应以及入射激光对等离子体的再次激发等多种原因共同作用导致。

但是目前已经进行的大部分实验是在可见光范围内的相关实验,对近红外的波段研究较少,激光诱导击穿红外光谱(IR LIBS)的测量是对传统LIBS的补充优化,可以弥补传统LIBS技术的不足。而且可见光波段由于有较多的离子谱线和原子谱线,对光谱分析造成了很强的干扰,而等离子体在红外波段的谱线相对于可见光波段要少,对光谱分析造成的干扰较少。因此,针对近红外范围的LTSD对等离子体红外辐射的影响,进行相关实验是十分必要的。

2. 实验装置

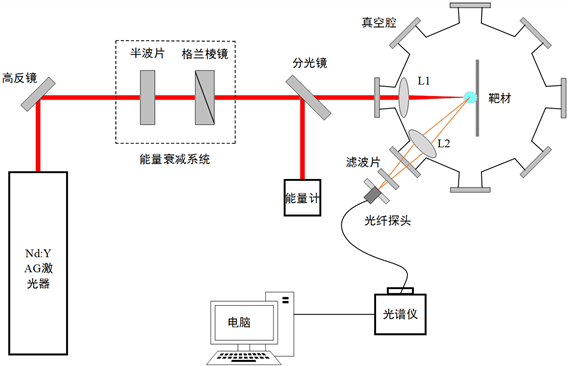

实验装置图如图1所示。本实验使用Nd:YAG激光器(美国Continuum,power8000)作为诱导击穿光源,输出波长为1064 nm,脉宽8 ns,频率10 Hz的脉冲激光。激光经过1064 nm全反镜和由半波片和格兰棱镜组成的能量衰减系统后,经过5/5分光镜分光,用能量计实时监测激光脉冲能量。激光经过焦距为75 mm的聚焦透镜聚焦到铝靶材上。聚焦透镜固定于在一维平移台上,通过调节一维平移台控制靶材与聚焦透镜之间的距离。靶材固定于SIGMA三维平移台上,SIGMA三维平移台由电脑控制使其匀速运动。真空腔中的气压由机械泵控制,利用压阻计实时监测真空腔内气体压强。收集系统与靶材法线夹角为45度,收集系统由焦距为100 mm的收集透镜L2、长波通滤光片(Thorlabs, FEL1100, Cut-On Wavelength 1100 nm)和光纤探头组成,长波通滤光片的作用是消除激光散射和等离子体中短波辐射产生的高阶衍射对红外光谱的影响,其对1100 nm以上的光有很高的透过率。等离子体的红外辐射由海洋光学FLAME-NIR-INTSMA25红外光谱仪收集记录,光谱仪探测波长范围为950~1650 nm,分辨率为10 nm。实验中设置光谱仪积分时间为105 ms,为了减少数据误差,我们采集了10组数据进行取样平均,并且对背景数据进行了收集,处理数据时扣除背景干扰。实验所用铝靶材型号为6061-t6,密度为2.75 g/cm−3,其中各种元素的成分及含量如下:Si 0.4%~0.8%,Fe 0.7%,Cu 0.2%~0.4%,Mg 0.8%~1.2%,Cr 0.1%~0.3%,Zn 0.25%,Ti 0.15%,其余为Al。

Figure 1. Experimental setup of the effect of LTSD on laser-induced plasma infrared radiation

图1. LTSD对激光诱导等离子体红外辐射影响实验装置图

3. 结果与讨论

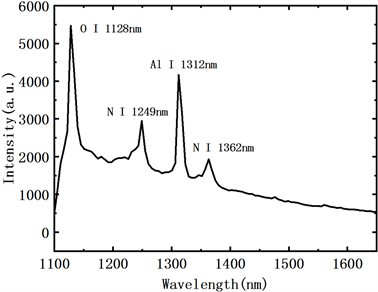

图2是LTSD为75 mm时的铝等离子体红外光谱图,脉冲能量为160 mJ,空气压强为30 kPa。根据NIST数据库对图2中的线谱进行指认,空气环境中铝等离子体的线谱主要是中性O原子在1128 nm处的谱线,中性N原子在1249 nm处和1362 nm处的谱线,中性Al原子在1312 nm处的谱线。一般来说,激光等离子体的连续辐射来源于电子-离子的复合辐射、轫致辐射和等离子体热辐射。由于我们实验所用的光谱仪是105 ms大门宽积分,因此这三种辐射方式可能对连续谱的产生都有相应的贡献。

韧致辐射是由于高温下的自由电子具有很大的动能,在运动过程与等离子体中的原子、离子发生碰撞,从而使自由电子的动能减小并辐射出光子,这个过程称为韧致辐射,其发生在电子的自由态的跃迁,所以也叫自由–自由辐射 [9]。复合辐射是由于自由电子在低温时动能小,在与离子碰撞的过程中易被离子俘获,重新形成中性原子辐射出光子,这个过程称为复合辐射。该辐射是电子由自由态到束缚态的跃迁,也叫自由–束缚跃迁 [9]。热辐射是由于物质本身具有温度或进行热运动从而向外界辐射电磁波(能量)的现象,它属于热量传递的一种方式,当原子、分子或电子从激发态返回到基态时,会发出大量的辐射 [10]。韧致辐射主要作用时间是在等离子体早期,而复合辐射相对于韧致辐射对连续辐射的贡献相对较后 [11]。

Figure 2. Infrared spectrum of aluminum plasma in the air with pulse energy of 160 mJ, air pressure of 30 kPa, and LTSD = 75 mm

图2. 脉冲能量为160 mJ,空气压强30 kPa,LTSD = 75 mm条件下空气中铝等离子体红外光谱图

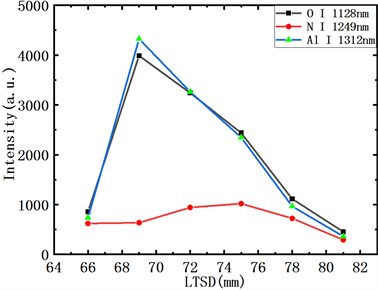

这里我们主要讨论O I 1128 nm、N I 1249 nm和Al I 1312 nm三条谱线。图3是扣除连续谱线后的不同焦点位置处的三条谱线的强度变化,根据目前的实验结果,可以看到靶材位于69 mm处时O I 1128 nm和Al I 1312 nm谱线强度最强,而N I 1249 nm的谱线则是在靶材样品表面位于焦点位置处时谱线强度最强。

Figure 3. Variation of plasma spectral intensity with target position

图3. 等离子体光谱强度随着靶材位置处变化图

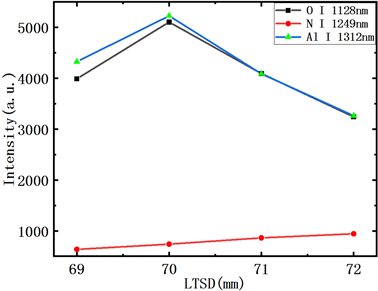

而我们根据图3可以看到谱线最强的LTSD位置在69 mm与72 mm之间。为了进一步确定谱线最强的LTSD位置,我们又进行了70 mm和71 mm位置处的实验。结果如图4所示。

由图3~4可知,当LTSD = 70 mm时,Al I 1312 nm的谱线强度是最强的,O I 1128 nm的谱线强度变化则是始终与Al I 1312nm的谱线变化趋势相似。

纳秒脉冲激光诱导等离子体,其作用机理如下:激光脉冲的前沿激发靶材表面产生等离子体,脉冲后沿的激光则会与等离子体发生复杂的相互作用,形成激光支持的吸收波 [12],吸收波与激光功率密度、

Figure 4. Plasma spectral intensity at 69, 70, 71, 72 mm LTSD

图4. 等离子体光谱强度在69、70、71、72 mm LTSD位置处谱线强度

聚焦光斑大小密切相关。激光功率密度和光斑大小都随着LTSD的变化而改变,使得吸收波的特性发生改变,因此会对激光诱导等离子体光谱信号和等离子体羽体形态产生影响 [13]。

当LTSD小于75 mm时,随着LTSD的逐渐增加,光斑直径逐渐减小,入射到靶材表面的激光功率密度增加,激光与靶材之间的冲量耦合系数 [14] 增加,增大了透射至靶材表面的激光能量,使得激光对靶材的烧蚀效率增加,Al I 1312 nm谱线强度逐渐增强;随着LTSD逐渐接近75 mm,光斑直径继续减小,诱导产生的等离子体密度增加,使得后续的脉冲激光的能量被等离子体吸收,形成了等离子体屏蔽,透射到靶材的激光能量减少,谱线强度降低。

当LTSD大于75 mm时,焦点位置位于空气中,因此,脉冲激光会首先与空气发生相互作用,消耗了大部分激光能量,只有很少的一部分激光能量作用到靶材表面,使得光谱强度较弱。

N的谱线在LTSD = 75 mm时最强,此时聚焦光斑面积最小,激光功率密度最大,等离子体的密度也到达一个最大值,会有很多的自由电子辅助电离空气中的N2分子,因此N的谱线强度在此位置时最强;而当LTSD大于75 mm时,虽然脉冲激光会首先击穿空气产生空气等离子体,但是由于探测角度问题,我们仅收集靶材等离子体的光谱。

4. 结论

本文主要研究了LTSD对纳秒激光诱导铝等离子体红外光谱的影响,同时利用CCD对等离子体进行了成像。实验结果表明透镜到样品表面的距离对等离子体的红外光谱有很大影响。随着LTSD逐渐增大至70 mm,激光功率密度增加,光谱强度增强;而随着LTSD增加至75 mm,由于等离子体的屏蔽效应,导致光谱强度减弱。LTSD大于75 mm并继续增大时,等离子体会由于击穿空气产生空气等离子体而使作用到靶材表面的激光能量降低,光谱强度继续减弱。