1. 引言

犊牛大肠杆菌病是由致病性大肠杆菌感染起的一种急性传染病。随着犊牛饲养管理模式发展变化,此病在犊牛疾病中变得较为突出,发病率上升。由于此病潜伏期短,感染后6~7 h就可发病,且发病过程急,如果治疗不及时或治疗失误,犊牛常常于发病后1周内死亡,感染率可达90%左右,死亡率可达10%~50%,如果能及时正确诊断、精准治疗,又可较好的挽回相应的经济损失。笔者近2~3年结合犊牛疾病防治临床工作,对犊牛大肠杆菌病防治进行了临床分析研究,在此与奶业同行作以交流。

2. 病原特点

大肠杆菌广泛的存在于自然界和动物肠道内,大肠杆菌抗原成份复杂,根据菌体抗原不同,可将大肠杆菌分为150多个型,其中16个血清型为致病性大肠杆菌,主要为O78、O8、O86、O9、O15、O26等菌株,这些致病血清型通常具有K98抗原,这也是通过检测K99抗原来诊断本病的原由。大肠杆菌为革兰氏阴性菌,杆状、有鞭毛、能运动,为中等大小杆菌。能引起大肠杆菌病的大肠杆菌可分为败血症性大肠杆菌、产肠毒素性大肠杆菌和其他类型大肠杆菌。目前临床上以具有K99抗原型大肠杆菌感染引起的肠炎型大肠杆菌病较最为多见。

3. 流行病学特点

犊牛大肠杆菌病是导致犊牛死亡的一个重要原因,犊牛出生后短时间内大肠杆菌就可进入胃肠道,可引起败血症 、肠毒血症、肠炎。其主要传播或感染途径是消化道和脐带感染,也可以通过呼吸道感染。当犊牛出生后食入的免疫球蛋白不足,被动免疫能力低下,难以低抗大肠杆菌的侵袭,就会导致大肠杆菌病发生。

流行病学特点分析

此病是新生犊牛腹泻疾病中最先发生的一个疾病,发病以出生后1~3 d最为突出,最快可以在喂初乳后6~7 h发病,也就是说当新生犊牛感染大肠杆菌后6~7 h就可以发病,并可因剧烈的腹泻和脱水导致死亡。

病例1:犊牛出生后,新生口鼻接触地面污物或粪便,此时犊牛正好处于被动免疫空窗期,大肠杆菌就可通过消化道直接进入犊牛体内及血液循环系统,从而导致犊牛短时间内发病。

病例2:当母牛初乳中含有大肠杆菌时,新生犊牛常在第一次灌服初乳后6~7 h突然发病,即使对初乳进行了巴氏消毒也会发病。如果更换为健康母牛的初乳则会起到明显的防控作用。犊牛出生后短时间发病,病程短急。这就是犊牛大肠杆菌病的流行病学典型特点。

4. 临床症状特点

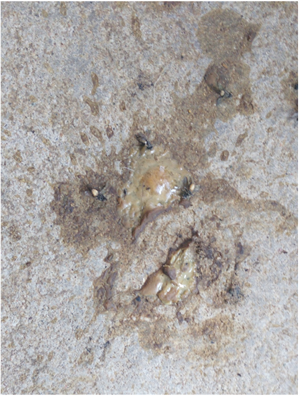

本病多发生于出生后1~7 d的犊牛,尤其是出生1~3 d的犊牛,从发病起始时间来看,此病是犊牛出生后最先面临的一个传染性疾病。犊牛出生后,往往表现正常、第一次排出的胎粪也可正常或基本正常,犊牛以突然剧烈的喷射状急性腹泻(图1)和急性脱水为主要临床症状。以肠炎和败血症为主要病理变化,脱水可导致肌无力,表现卧地不起或昏迷休克,可视黏膜苍白、吮吸反应减弱或消失。水样粪便常常呈黄色、白色或绿色,内含蛋花样未消化初乳成份,随病程度延长,水样腹泻会变为粥样腹泻(图2)。如不及时治疗大多于发病后3 d左右死亡。病程较长的病例后期腹泻物中有黏膜及血液成份(图3、图4)。

Figure 1. Water, yellow and ejection diarrhea

图1. 水样、黄色、喷射状腹泻

Figure 3. Feces with mucosal and blood components in the later stage of long-term cases

图3. 病程长的病例后期含黏膜及血液成份的粪便

Figure 4. Feces with mucosal and blood components in the later stage of long-term cases

图4. 病程长的病例后期含黏膜及血液成份的粪便

患病犊牛体温初期升高(40.5℃)、随后体温下降。犊牛精神沉郁、四肢、口腔、鼻镜变凉,发病初期表现呼吸加快、急喘等现象。后躯脏污不洁、粘有粪便、站立无力(图5),体躯有脱毛现象(图6)。

Figure 5. Dirty, fecal, weak standing body

图5. 躯脏污不洁、粘有粪便、站立无力

Figure 6. Diseased cattle with body depilation and skin scab

图6. 患病牛体躯脱毛、皮肤结痂症状

1) 临床症状特点分析

犊牛患大肠杆菌病,以突然剧烈的喷射状急性腹泻和急性脱水为主要临床特征。其水样粪便常呈黄色、白色或绿色,为什么腹泻粪便会表现黄色、白色或绿色,这与病例所感染的大肠杆菌血清型不同有关,不同血清型大肠杆菌的代谢产物和分泌的毒素有所不同,这是决定腹泻物颜色的基础性原因。所以,犊牛大肠杆菌的腹泻物有些病例呈黄色、有些则呈白色或绿色。仔猪患大肠杆菌时,腹泻也会表现黄色、白色,二者是一样的道理,但在仔猪大肠杆菌病称呼上,往往通俗的将其根据粪便颜色称为仔猪黄痢或仔猪白痢。

2) 大肠杆菌在肠道内大量繁殖,并产生大量毒素,吸附于小肠和结肠黏膜,这些毒素可以刺激肠道黏膜分泌水和电解质,使肠道里面的液体滞留,从而导致腹泻。

3) 犊牛大肠杆菌病在病程后期,常常有一定的病例表现体躯脱毛现象,此现象可表现在后躯体表、头部及四肢。这一病理表现产要由如下三种原因所致:

其一,大肠杆菌感染后会在犊牛体内产生大量毒素,这些毒素通过皮肤向外排出过程,会破坏皮肤毛囊的结构和功能,这是导致患病犊牛体表脱毛的一个主要因素。

其二,犊牛发生大肠杆菌病后,肌肉注射抗生素或静脉输注抗生素治疗是临床上常用的一种治疗手段,如果抗生素用量过大,或选用的抗生素可引发过敏,这种过敏反应是导致患病犊牛脱毛的第二个原因。

其三,犊牛患大肠杆菌病时,由于腹泻往往后躯脏污不洁、粘有粪便,如果不及时清理 ,这些粘附在体表、后肢上的腹泻物可腐蚀皮肤,加之躺卧时的摩擦可使皮肤坏死、结痂,从而引起脱毛 [1]。

5. 病理解剖特点

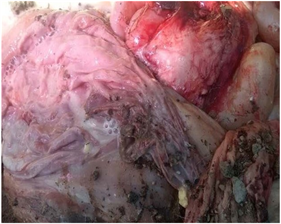

死亡犊牛消瘦、脱水、眼窝下陷,真胃内有凝乳块(图7),真胃黏膜变红有充血及点状出血(图8),以不同程度的炎症和出血病理变化为主,一般在小肠、结肠部位炎症较为严重。肝脏肿大(图9)。一些病例伴有肺炎及关节炎病理变化。

Figure 7. A curd block in the stomach of a calf

图7. 患病犊真胃内的凝乳块

Figure 8. Pathological changes of gastric mucosa filling and bleeding in diseased cattle

图8. 患病牛真胃黏膜充血、出血性病理变化

1) 病理解剖特点分析

由于犊牛大肠杆菌病病程急短,可在发病后3天左右死亡,急剧脱水和毒素作用是导致迅速死亡的主要原因。所以从病理解剖结果来看,其肠黏膜、真胃黏膜的炎症变化并不十分突出,肠黏膜和真胃黏膜以充血、不同程度的炎症和出血变化为主体。且真胃中的初乳消化状态也基本正常,初乳呈凝固块状。

2) 患病牛的肝脏解剖病理变化呈肿大、质地变硬、颜色稍变深。肝脏是重要的解毒器官,大肠杆菌毒素在肝脏内蓄积是导致肝脏肿大的主要原因。

6. 诊断

根据发病过程的流行病学特点及临床症状可做出初步诊断。用胶体金快速诊断试纸条诊断,是一种很好的临床确诊方法;也可用EISA方法或病原学方法来确诊;也可做病原学诊断。

7. 发病原因

1) 新生犊牛出生后的被动免疫空窗期(0~3 d),嘴巴与地面接触,食入环境粪便、污物中的大肠杆菌。犊牛出生后缺乏健全的免疫力,必须依靠初乳才能获得重要的被动免疫能力。犊牛免疫力的建立也有一个过程,不可能即喂即有,所以人们把犊牛出生后的0~3 d称为被动免疫空窗期,此期是犊牛感染的一个重要时期。

2) 新生犊牛食入患有乳房炎的初乳,或初乳被大肠杆菌污染。

3) 母牛在干奶期或围产前期饲养管理不当,影响了母乳中抗体及免疫球蛋白的生成,导致母乳质量下降。

4) 初乳喂服不及时。初乳灌服越早越好(0~1 h),犊牛对初乳的吸收速率以出生后0~6 h为最高。由于初生犊牛的瘤胃小且无功能,所以饲喂或灌服的初乳将直接进入真胃,并以液状进入十二指肠,母源抗体及母源白细胞将以原形很快通过肠道屏障进入血液、加入被动免疫系统。犊牛出生后约12 h开启“肠闭合-肠道屏障”进程,至生后24 h左右基本完成。这就是初乳灌服越早越好的生理学原因。

5) 初乳喂量不足以犊牛体重的10%来确定灌服初乳量是牛场普遍使用的计算标准。为什么会有这样的标准呢?

对于出生重为40 kg的初生犊牛而言,一般需要喂给200~300 g的母源性免疫球蛋白才可保证其被动免疫系统的建立。按初乳中免疫球蛋白的含量不低于50 mg/ml (即50 g/1Kg)来计算:4 Kg × 50 g = 200 g [2]。所以,犊牛出生后需要灌服4 kg的初乳才能满足被动免疫系统建立的基本要求。如果初乳灌服不足,被动免疫系统建立不完善,当然就容易感染大杆菌并发病。被动免疫系统经饲喂初乳后已充分建立,外周血清免疫球蛋白的含量应不低于10 mg/ml。

6) 初乳经过巴氏消毒后为什么还会在灌服初乳后发生犊牛大肠杆菌性腹泻?

产肠毒素大肠杆菌(ETEC)是通过菌体自身分泌的肠毒素扰乱犊牛小肠的正常生理功能而引发腹泻。根据热稳定性的差异,肠毒素可分为两类:即热敏肠毒素(LT)和耐热肠毒素(ST)。由于分泌的耐热肠毒素 [3] 对热的抵抗力强,巴氏消毒时就不易被破坏。所以,如果母牛乳腺存在一定程度的大肠杆菌感染,即使母牛乳房外观正常,初乳中也会含有一定程度的肠毒素,由于巴氏消毒并不能完全破坏这种耐热性毒素。所以犊牛吃了含这种毒素的初乳,即使初乳经过了巴氏消毒也可导致腹泻发生。

8. 治疗方法示例

◇补液:复方生理盐水1000 ml、5%葡萄糖500 ml,5%碳酸氢钠200 ml、磺胺嘧啶注射液50 ml,一次静脉输。1日1次。

◇消炎杀菌:庆大霉素60万IU或苯尼考、长效土霉素注射液等,肌肉注射。1日1次。或口服链霉素,每次100~200万IU;或土霉素片8片。1日1次。

◇病情好转后,可配合口服益生菌制剂,或促进消化的药物制剂。

这是笔者在治疗犊牛大肠杆菌病时常用的3个处方,仅供大家结合具体情况之参考。

治疗注意事项

1) 犊牛大肠杆菌性腹泻,是一种急性传染病,剧烈的腹泻可在短时间内导致犊牛严重脱水,所以必须在第一时间进行以防治脱水为主题的治疗工作,即在第1泡或第2泡腹泻发生后就要及时进行治疗,越早越好。如果治疗延迟,其治疗效果将会大打折扣。第一次治疗后不见好转的犊牛,随后出现病情急剧变化,体温下降,死亡,这与是否及时治疗缓解脱水程度有关。

2) 第一次治疗还但要及时,补液量还要充足;如果第一次补液不足,严重脱水会对犊牛的生理功能造成严重损伤,随后的治疗效果将会明显变差,第一次治疗由于补液不足,将会严重影响犊牛的治疗效果。临床兽医可能会发现,如果次犊牛输液治疗后不见效果,第二次治疗效果将会明显下降 ,这其中就存在第一次补液量不足的问题。因为剧烈腹泻所导致的严重脱水,会严重影响全身细胞的生理代谢功能,从而使犊牛的生理代谢、免疫力等将变得更为低下。由此可见,第一次治疗决定着这头犊牛的病情发展。

如何确定大肠杆菌性犊牛腹泻的输液量呢?

有人以输液时,以犊牛出现排尿为参照标准,补液补到犊牛排尿为参照标准,这是一个很有价值的参考指标。但总有一定病例出现休克或昏迷的牛,怎么输液也不会排尿,这种情况如果还坚持标准继续提升补液量,可导致心脏问题或肺水肿而死亡。所以,建议大家在第一次输液时按照20~40 ml来确定补液量,并根据脱水程度作以适当加减。当然,如果犊牛还能饮水,静脉补液和口服补液相结合是一种更理想的缓解脱水方式。

9. 预防措施

预防是最省钱的一种疾病防控措施,针对病因进行预防是防控此病的关键。前面已经介绍了导致本病的主要病因,牛场根据各自在干奶期、产房、新出生犊牛的管理等环节,寻找不足进行行防控,是堵绝本病发生,减少损失的重要一环,在这就不多赘述了。

基金项目

北京市奶牛创新团队岗位专家项目资助。