1. 引言

随着手机技术的高速发展,智能手机成瘾现象已经越来越严重(冯君凤&曹贵康,2017)。智能手机成瘾的定义是因过度使用和依赖智能手机,无法控制自己的行为,从而导致心理社会功能受损的一种行为成瘾(刘勤学,等,2017)。在当代,智能手机成瘾也是一种过度网络使用的新形式(刘勤学,等,2017)。大学生的智能手机成瘾现象尤其值得重视。现有调查表明,大学生的智能手机成瘾率可高达约10%~30% (李洋,等,2015;张金健,2015)。关注智能手机成瘾对大学生心理健康的影响十分必要。主观幸福感指个体按照自设标准对自身生活质量所进行的整体性评估,是反映大学生心理健康的重要指标(岳颂华,等,2006)。不少研究均揭示智能手机成瘾可降低主观幸福感(Horwood & Anglim, 2019; Rotondi et al., 2017)。因此本研究拟厘清智能手机成瘾影响大学生主观幸福感的具体作用机制。

自我概念清晰性指个体对自己认识的清晰程度,也反映个体能否自信和稳定地去界定自我概念(Lin et al., 2018)。若自我概念清晰性较高,则人们会更多以自我标准评价自己,受外界的消极影响较小,对自己更为接纳,心理健康水平更高(Vartanian & Dey, 2013; 李放,等,2017)。一系列研究均证明自我概念清晰性可正向影响主观幸福感(Na et al, 2018; 李放,等,2017)。另外,依据自我概念分裂假说,个人在网络上会遇到不同种类的人,当个体向他人展现自我时,不同对象会对个体产生不同回应,个体对自身的认识便会变得不稳定。因此,过度上网的人接受到的不同反馈会更多,自我概念清晰性便更低(Sharif & Khanekharab, 2017; Valkenburg & Peter, 2011)。同时,人们在网络交往中倾向于呈现更多自身积极特质,因而过度上网的人会更多地接触他人的积极面,产生更多上行社会比较(丁倩,等,2017)。而社会比较的增多又会让个体大量关注和依赖外界信息,动摇原有的自我评价,导致自我概念清晰性下降(牛更枫,等,2016)。由此可以推测,同样能反映过度网络使用的智能手机成瘾也对自我概念清晰性有负向预测作用。因此,本研究假设自我概念清晰性在智能手机成瘾与主观幸福感之间起中介作用。

另外,少有研究将性别的调节作用引入智能手机成瘾的影响这一领域考察。根据以往研究推断,首先,性别可能在智能手机对主观幸福感的影响中起调节作用。Liang等(2016)认为,女生更容易受到过度网络使用对心理健康的消极影响。例如,他们发现网络成瘾会提升女生的抑郁水平,而不会提升男生的抑郁水平。另一方面,性别还可能在智能手机成瘾对自我概念清晰性的影响中起调节效应。相对女生,男生会更多地因希望扭转对自我的消极认知而沉迷网络以寻求积极自我反馈,这就导致过度网络使用的男生对有关自我的信息更加敏感,受不同人评价的影响更大,自我概念变得更不稳定(Ko et al., 2005)。因而智能手机成瘾对自我概念清晰性的负向预测作用可能在男生群体中更强。因此,本研究假设自我概念清晰性所起的中介效应存在性别差异。

总的来说,本研究拟考察自我概念清晰性与性别在智能手机成瘾与大学生主观幸福感间有调节的中介效应。具体来说,本研究希望考察自我概念清晰性在智能手机成瘾与大学生主观幸福感间的中介作用,并考察这种中介作用是否被性别所调节。

2. 方法

2.1. 被试

本研究采用方便抽样的方式,选取在校本科生714人进行调查。被试平均年龄为20.44 ± 5.06岁。其中,男生371人(52.0%),女生343人(48.0%);生源地为城市的276人(38.7%),农村的438人(61.3%)。

2.2. 测量工具

2.2.1. 智能手机成瘾量表

本研究使用苏双等(2014)的智能手机成瘾量表测量大学生的智能手机成瘾水平。此量表共22题,包含戒断行为、突显行为、社交安抚、消极影响、APP使用、APP更新6个维度。量表以5点计分,从“非常不符合”到“非常符合”。本研究内部一致性信度(Cronbach α系数)为0.935。

2.2.2. 自我概念清晰性量表

本研究使用Campbell等(1996)的自我概念清晰性量表测量大学生自我概念清晰性程度。此量表有12题,侧重考察对自身整体自我概念了解的清晰程度和一致程度。量表以5点计分,从“非常不同意”到“非常同意”,其中有10题需要反向计分。分数越高代表自我概念清晰性程度越高。本研究内部一致性信度(Cronbach α系数)为0.840。

2.2.3. 主观幸福感量表

本研究使用幸福感指数量表(汪向东,等,1999)测量大学生的主观幸福感水平。量表共9题,包括总体情感指数和生活满意度两个分量表。两个分量表的得分按1:1.1进行加权汇总,得到最后的主观幸福感分数。每个题以7点计分,越靠近低分表明在此题描述上越消极,越靠近高分表明在此题描述上越积极。分数越高表明主观幸福感程度越强。本研究内部一致性信度(Cronbach α系数)为0.953。

2.3. 统计方法

本研究使用SPSS 21.0软件和AMOS 24.0软件进行数据分析。使用Pearson积差相关的方法考察变量之间的相关关系,使用结构方程模型的方法进行中介效应及调节效应分析。

3. 结果

3.1. 各变量的相关分析

相关分析结果如表1。结果表明,年龄与智能手机成瘾呈显著相关,而性别与自我概念清晰性呈显著相关。另外,智能手机成瘾与自我概念清晰性及主观幸福感均呈显著负相关,而自我概念清晰性与主观幸福感呈显著正相关。之后的分析均将年龄作为控制变量。

Table 1. Mean, standard deviation and correlation coefficient of each variable

表1. 各变量的平均数、标准差及相关系数

注:*代表p < 0.05,**代表p < 0.01,***代表p < 0.001。

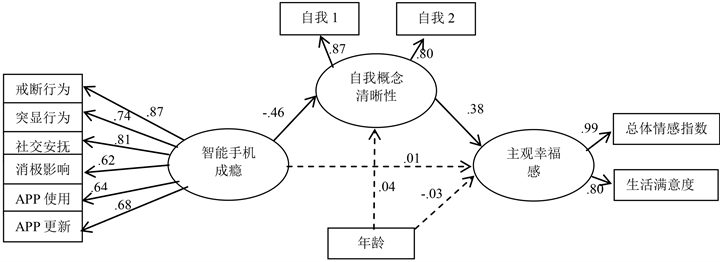

3.2. 自我概念清晰性的中介作用分析

将自我概念清晰性打包成两个指标,并用智能手机成瘾的6个维度以及主观幸福感的2个分量表作为各自指标。以智能手机成瘾为自变量、自我概念清晰性为中介变量、主观幸福感为因变量、年龄为控制变量建立结构方程模型。结果表明模型拟合良好,拟合指标为χ2/df = 4.792,CFI = 0.959,TLI = 0.940,RMSEA = 0.073 (见图1)。智能手机成瘾显著负向预测自我概念清晰性(β = −0.458, p < 0.001),而自我概念清晰性显著正向预测主观幸福感(β = 0.384, p < 0.001),说明自我概念清晰性在智能手机成瘾与主观幸福感间存在中介效应,中介效应量为−0.176。采用bootstrap法考察中介效应的显著性,结果表明自我概念清晰性中介效应95%置信区间为[−0.237, −0.131] (不含0),表明此中介效应显著。

注:实线代表显著的路径,虚线代表不显著的路径,下同。

注:实线代表显著的路径,虚线代表不显著的路径,下同。

Figure 1. The mediating effect of self-concept clarity between smartphone addiction and subjective well-being

图1. 自我概念清晰性在智能手机成瘾与主观幸福感间的中介效应图

3.3. 性别的调节作用分析

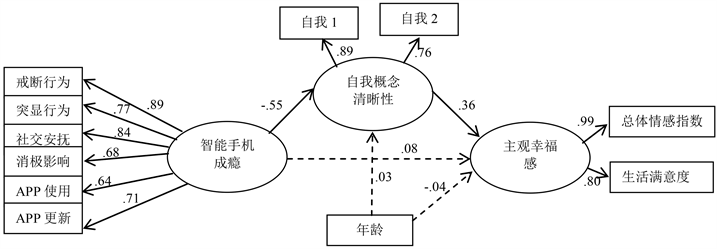

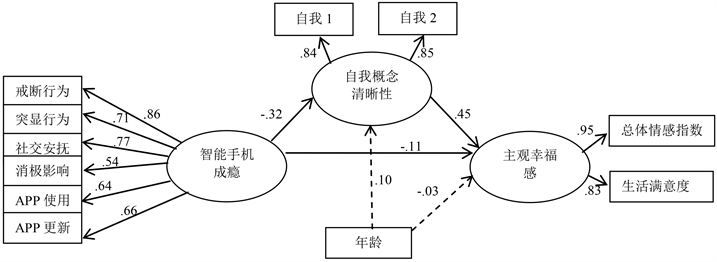

采用多群组分析的方式考察性别是否在自我概念清晰性的中介模型中起调节作用。首先建立基准模型,设置男生和女生两个群体的模型的所有参数均自由估计;接着建立限制模型,设置男生和女生两个群体的模型所有相应参数均相等。结果发现,基准模型的拟合指数为χ2/df = 2.836,CFI = 0.960,TLI = 0.943,RMSEA = 0.051;限制模型的拟合指数为χ2/df = 9.075,CFI = 0.761,TLI = 0.747,RMSEA = 0.106。通过模型比较,发现∆χ2(∆df = 28) = 728.317,p < 0.01。因此,基准模型显著优于限制模型。这表明自我概念清晰性在智能手机成瘾与主观幸福感间的中介模型存在显著性别差异,即性别在此中介模型中起调节作用。男生和女生各自的模型见图2和图3。

Figure 2. The mediating effect of self-concept clarity in male students

图2. 男生的自我概念清晰性中介效应图

Figure 3. The mediating effect of self-concept clarity in female students

图3. 女生的自我概念清晰性中介效应图

通过“参数间差异的临界比值”(CR值)进行分析。结果表明,智能手机成瘾到主观幸福感的直接路径,以及智能手机成瘾到自我概念清晰性的路径CR值的绝对值均大于1.96 (CR值分别为−2.118,2.523)。因此,这两条路径存在显著性别差异,也就是说性别在这两条路径上起调节作用。具体来看,女生智能手机成瘾对主观幸福感的直接预测作用达到边缘显著(β = −0.109, p = 0.065),而男生智能手机成瘾对主观幸福感的预测不显著(β = 0.080, p > 0.1);智能手机成瘾对自我概念清晰性的预测在男女生中均显著,但在男生中的预测作用(β = −0.549, p < 0.001)比在女生中(β = −0.316, p < 0.001)更大。

4. 讨论

本研究发现,智能手机成瘾可负向影响主观幸福感,这与以往研究一致(Horwood & Anglim, 2019; Rotondi et al., 2017)。具体到两者间机制的考察,本研究发现自我概念清晰性在智能手机成瘾与主观幸福感间起中介作用。首先,智能手机成瘾可负向预测自我概念清晰性,此结果不仅在智能手机的研究背景中支持了自我概念分裂假说,还支持了以往关于过度上网可导致低自我概念清晰性的实证证据(Sharif & Khanekharab, 2017; Valkenburg & Peter, 2011; 牛更枫,2016)。智能手机成瘾强通常意味着过度上网,而过度网络使用会接触到很多人不同的观点和想法,进而更易被外界影响,损害自我概念清晰性(刘勤学,等,2017)。此外,智能手机成瘾也会引发大学生过多的上行社会比较,在过多关注外界信息的同时自我概念也随之变得不清晰(丁倩,等,2016;牛更枫,等,2015)。其次,自我概念清晰性可正向预测主观幸福感,这也与以往研究一致(Na et al., 2018; 李放,等,2017)。当个体因智能手机成瘾造成自我概念清晰性受损后,其很难对自身进行客观和积极的评价,主观幸福感便会随之降低(李放,等,2017)。总的来说,本研究提示自我概念清晰性是智能手机成瘾影响心理健康的内在原因之一。

本研究还表明,性别可以调节自我概念清晰性在智能手机成瘾与主观幸福感间起的中介效应,即自我概念清晰性与性别可发挥有调节的中介作用。首先,性别可调节智能手机成瘾与主观幸福感间的直接关系。具体来说,智能手机成瘾可负向预测女生的主观幸福感,而无法预测男生的主观幸福感。这与Liang等(2016)的研究结果类似。由于智能手机成瘾与主观幸福感的直接关系控制了自我概念清晰性的作用,因而需要从自我概念清晰性以外的原因去找这种关系存在性别差异的原因。对女生来说,其使用智能手机上网的主要目的是进行人际交往,并与人分享情感。但过度上网反而会减少现实人际交往的数量和质量。由于女生对现实人际交往的变化更加敏感,因而沉迷手机的女生主观幸福感水平较男生更低(Liang et al., 2016)。而男生上网寻求社会支持的动机较女生更低(Young, 1998),使用智能手机不会影响其现实人际关系,男生对人际交往的变化感受也不如女生敏感,其主观幸福感受影响不明显。因而这解释了智能手机成瘾对主观幸福感的直接影响只在女生中体现的原因。需要注意的是,本研究发现这种直接影响在女生中只是边缘显著,今后还需要选取更多女大学生群体进行进一步考察与证实。

其次,性别还可调节智能手机成瘾与自我概念清晰性的关系。即智能手机成瘾虽在不同性别中均能显著负向预测自我概念清晰性,但对男生的预测力比对女生更大。这可能是由于,男生更多因为现实中的消极自我认知而沉迷网络寻求新的自我探索。这会导致过度网络使用的男生对网络自我反馈信息更敏感,使自我认识更易受影响(Ko et al., 2005)。另外,相对于女生,男生上网还关注自身社会地位和社会力量的建立(Liang et al., 2016),这也进一步导致男生更易对有关自身能力和价值的反馈敏感,从而使自我概念清晰性更多下降。因而可以推测,相比于女生,男生更可能因为智能手机成瘾减少了自我概念清晰性而间接降低主观幸福感。总而言之,本研究提示智能手机成瘾影响心理健康的中介机制中存在个体差异。

本研究对学校心理健康教育工作有很大启示。一方面,学校教育工作者需一如既往对大学生进行正确引导,让其了解沉迷手机对其心理健康的危害,从而减少智能手机成瘾。在此过程中,需尤其让其了解智能手机成瘾对自我概念清晰性的危害。处于自我概念发展关键期的大学生,渴望“做自己”,对清晰的自我认识有较高需求。因此,大学生若能意识到自身的自我概念清晰性会随着过分沉迷手机而下降,便可能主动减少对智能手机的使用。同时,对于智能手机成瘾已经较高的大学生,需鼓励其增强自我反省、与他人进行沟通交流,并适当辅以团体辅导等干预方法,以增强其自我认识,改善其主观幸福感状况。另一方面,学校教育工作者在对待大学生智能手机成瘾现象时还可适当地关注性别差异,做到有的放矢。对于男生来说,需要更加关注其智能手机成瘾对自我概念清晰性的消极作用,侧重在高成瘾男学生中通过各种手段增加其自我认识。对于女生来说,需要更加关注其智能手机成瘾对其主观幸福感直接产生的消极作用,侧重在高成瘾女学生中通过引导其建立健康积极的人际交往等方式增强其主观幸福感。

5. 结论

自我概念清晰性在大学生智能手机成瘾与主观幸福感间起中介作用,而性别对此中介模型起调节作用,即自我概念清晰性与性别在大学生智能手机成瘾与主观幸福感间起有调节的中介作用。