1. 引言

观察者追随他人注视线索迅速转移注意的现象称为注视追随(Gaze Cueing) (Alexandra, Bayliss, & Tipper, 2007),注视追随是获得他人非言语信息的重要方式,在人类合作,协调,社会学习,评估威胁、地位,理解他人意图方面扮演着重要的角色(Garian, Wieske, Mark, & Alessio, 2013)。成年人关注他人所关注的地方,并通过使用手势及眼神来操控他人的注意力,这种技能能够唤起人们分享共同精神状态的意识(Emery, 2000)。在这个基础之上,人们条件反射性地追随他人的眼睛注视方向。当然,眼睛注视不仅在成人世界中具有重要的交流意义,它还强烈影响着人类的早期发育。关于婴儿注视追随现象的研究发现,婴儿在两个月大时便开始追随他人的注视方向,6个月大时开始发展其注视追随的能力,将注意力转向到他人正在寻找的物体上(Morales, Mundy, & Rojas, 1998),7~11个月大的时候以急剧增加的频率追随他人的眼睛注视(Scaife & Bruner, 1975)。

注视追随不仅是一种自下而上的注意加工过程,还会自上而下地受到面孔熟悉度的调控。面孔承载的熟悉性信息,使我们能够识别周围的人,从而为我们的人际交往提供一个基本的结构(Bindemann, Avetisyan, & Rakow, 2012; Bindemann & Johnston, 2017)。熟悉面孔的识别是基于经验而产生的,也就是说,陌生的人一开始是新异的,但是随着一些经验的积累,开始变得熟悉(Collins, Robinson, & Behrmann, 2018)。对于不熟悉的面孔,观察者最初的认知表征方式类似于快照,或者说是一种视觉图像,这种图像受限于对新面孔的有限经验(Longmore, 2008)。随着人们在不同视野中接触到的人越来越频繁,观察者可以提取更多信息,包括在不同场景中共享的人脸稳定身份定义特征(Carbon & Leder, 2005)。同时,一种进化设计使得人类具有先天的接近熟悉事物的倾向,将熟悉的人视为“温暖的光芒”(Eibl-Eibesfeldt, 2010; Foster et al., 2015)。Deaner等曾考察了成人被试中面孔熟悉性对注视追随的影响,结果得到了显著的性别差异,发现女性被试的注视追随在发生速度、持续时间以及总体效应量上均优于男性被试(Deaner, Shepherd, & Platt, 2007)。

同样地,在婴儿刚出生的第一年里,相比较不熟悉的面孔而言,他们更偏爱高熟悉度的面孔(比如母亲) (Barrera & Maurer, 1981; Wagner, Luyster, Yim, Tager-Flusberg, & Nelson, 2013)。熟悉的父母面孔视线集中到客体时会为婴儿的实验进程提供更多资源,因为相比较不认识的人,与婴儿有过大量经历的照料者会使婴儿更快地编码照料者的脸,并使用这张脸来引导注意和加工客体(Hoehl, Wahl, Michel, & Striano, 2012; Barry-Anwar, Burris, Graf Estes, & Rivera, 2016)。3~4岁的幼儿也展示出相同的模式,更加追随熟悉面孔的眼睛注视(Dawson et al., 2002)。然而Gredebäck和Fikee等人的研究却得出了不同的结果:婴儿相比较自己的母亲却对陌生人展现出更多的注视追随,因为婴儿对陌生人更感兴趣才会使得他们追随陌生人(Gredebäck, Fikke, & Melinder, 2010)。

研究发现,具有优秀注视追随能力的儿童词汇量更丰富,沟通技能更强(Charman, 2003)。探索幼儿注视追随的特点有利于找出注视追随与幼儿学习、社交等技能的联系;有利于帮助我们理解注视追随在认知发展和心理理论方面的重要作用,然而熟悉度对处于社交技能学习发展重要阶段的幼儿注视追随的影响还未可知。因此,在本研究中,我们将考察的问题是,4~5岁的幼儿对不同熟悉度人群的注视追随特点。

2. 方法

2.1. 实验设计

采用2 (熟悉度:高熟悉度;低熟悉度) × 2 (一致性:一致;不一致) × 2 (线索–目标间隔时间(Stimulus Onset Asynchrony, SOA):200 ms;800 ms)被试内实验设计。

2.2. 被试

镇级幼儿园中班25人(13女,12男),年龄为4~5岁(M = 4.64, SD = 0.49)。视力或者矫正视力正常,均为右利手。所有被试由其家长带领自愿参加实验(实验时家长在外等候),实验后可获得一定报酬。

2.3. 实验材料

2.3.1. 图片材料

4张黑白中性情绪图片:两位本班代课老师,两位其他老师(均为女性,年龄在30岁左右)。其中,被试与自己班两位老师的相处时间为8:30~16:50 (持续过程)。被试与其他老师的见面次数为2次/天,即早晨8:30~9:00,幼儿园所有老师等着带领幼儿进校门时见一次;下午16:20~16:50,幼儿园所有老师送幼儿出校门时见一次。

研究使用的面孔皆为实地拍下的高清中性情绪面孔,拍摄过程中的相机、照明条件以及拍摄环境相同。参考中国化面孔图片系统(白露,马慧,黄宇霞,&罗跃嘉,2005),经Adobe Photoshop CS4移除所有面孔刺激的毛发和耳朵,并处理形成三种类型的图片:高清黑白中性情绪直视图片,高清黑白中性情绪眼珠左看图片,高清黑白中性情绪眼珠右看图片。刺激材料以两种条件配对制作:高熟悉度线索一致,高熟悉度线索不一致,低熟悉度线索一致,低熟悉度线索不一致(一致:目标出现的位置与眼珠看向的方向一致;不一致:目标出现的位置与眼珠看向的方向不一致)。

为了控制实验材料的可信度,要求 20名大学生对每张图片的面孔情绪从1分(极消极的情绪)至7分(极积极的情绪)进行评价。单样本T检验结果显示,每张面孔图片的表情分数与4分(中性情绪)无显著差异(ps > 0.05)。

2.3.2. 电脑及E-Prime程序

实验刺激在纯平电脑显示器上呈现,分辨率为1024 × 768。实验刺激的呈现和被试反应数据的记录用E-Prime 2.0软件实现。

2.4. 实验程序

2.4.1. 认识面孔

实验开始之前会有一个图片展示的过程(包括两位本班代课老师和两位其他老师的日常照片4张,处理后的直视照片4张,左侧视照片4张,右侧视照片4张,共16张照片)。认识面孔时所有被试要能一眼认出自己的老师,确保他们知道面孔眼睛看向何处,并且认识到哪两个人是自己的老师,哪两个人是其他老师。

2.4.2. 访谈

对被试进行访谈。

2.4.3 正式实验

被试被要求用左手和右手食指做一个按键反应,指导语为:“欢迎小朋友来玩这个游戏,一会电脑上会出现一个‘+’号,我们要仔细看看,加号消失后会有一个老师出现,这时你要看老师的脸旁边是1还是2,如果是1你按红色小花(F键),如果是2你按蓝色小花(J键)”,另一半被试相反。实验过程中,黑色电脑屏幕中央首先会呈现一个白色“+”,呈现时间为500 ms;接着呈现一张直视面孔,呈现时间为900 ms;然后是向左看或者向右看的面孔,时间为200 ms或者800 ms;之后面孔的眼睛旁边会出现数字1或者2,被试被要求尽可能快地做出反应,做出反应即停止,但时间不超过2000 ms。正式开始之前有16试次的练习,当准确率达到81%以上时进行正式实验,否则继续循环练习程序。

经平衡处理,实验共有256个试次,分为4个组块,每个组块64个试次。前两个组块结束之后,会有5分钟休息时间,休息时给小朋友发一颗棒棒糖,告诉小朋友所有实验结束后再得两颗棒棒糖。

3. 研究结果

3.1. 反应时

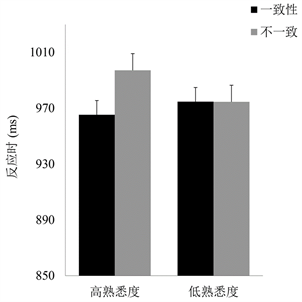

参照以往研究(Lassalle & Itier, 2013),剔除错误试次,小于100 ms或者大于1200 ms的试次,大于或者小于平均数3个标准差的试次。2 (熟悉度:高熟悉度;低熟悉度) × 2 (一致性:一致;不一致) × 2 (SOA: 200 ms; 800 ms)的重复测量方差分析显示:一致性主效应显著,F(1,24) = 6.025,p = 0.022,

= 0.201,一致条件下的反应时显著小于不一致条件的反应时(M一致 = 960 ms,M不一致 = 975 ms);SOA的主效应显著,F(1,24) = 15.560,p = 0.001,

= 0.393,800 ms SOA下的反应时显著小于200 ms SOA下的反应时(M800 ms SOA = 957 ms,M200 ms SOA = 978 ms);一致性和熟悉度的交互作用显著,F(1,24) = 4.417,p = 0.046,

= 0.155,其他主效应及交互作用均不显著。

对200 ms SOA条件下的反应时进行2 (熟悉度:高熟悉度;低熟悉度) × 2 (一致性:一致;不一致)重复测量方差分析,结果显示:一致性主效应显著,F(1,24) = 5.506,p = 0.028,

= 0.187;一致性和熟悉度的交互作用显著,F(1,24) = 5.096,p = 0.033,

= 0.175;熟悉度主效应不显著,F(1,24) = 0.807,p = 0.378,

= 0.033。进一步简单效应分析结果显示,200 ms时被试追随了自己班老师的眼睛注视(p = 0.001),没有追随其他老师的眼睛注视(p = 0.988) (见图1)。

对800 ms SOA条件下的反应时进行2 (熟悉度:高熟悉度;低熟悉度) × 2 (一致性:一致;不一致)重复测量方差分析,结果显示:一致性主效应不显著,F(1,24) = 1.655,p = 0.211,

= 1.655;熟悉度主效应不显著,F(1,24) = 0.056,p = 0.814,

= 0.056;一致性和熟悉度的交互作用不显著,F(1,24) = 0.666,p = 0.422,

= 0.027。

结果表明,当SOA为200 ms时,幼儿追随了高熟悉度面孔的注视,但没有追随低熟悉度面孔的注视;SOA为800 ms时,幼儿既没有追随高熟悉度面孔的注视,也没有追随低熟悉度面孔的注视。这与先前的研究一致,幼儿会对其照料者投入更多的注意(Dawson et al., 2002)。

3.2. 正确率

对正确率进行2 (熟悉度:高熟悉度;低熟悉度) × 2 (一致性:一致;不一致) × 2 (SOA: 200 ms; 800 ms)的重复测量方差分析,未发现显著的主效应和交互作用(ps > 0.493)。不同条件下的正确率如表1所示。

Figure 1. The mean reaction times (RTs) of 4 - 5-year-old children on different facial conditions at 200 ms SOA

图1. 200 ms SOA时4~5岁幼儿在不同面孔条件下的反应时

Table 1. The accuracy and standard deviation of 4 - 5-year-old children on different facial conditions

表1. 不同面孔条件下4~5岁幼儿的正确率和标准差

4. 讨论

本研究首次利用注视线索范式来考察面孔熟悉度对4~5岁幼儿注视追随的影响。当SOA为200 ms时,幼儿追随了高熟悉度面孔的注视,但没有追随低熟悉度面孔的注视;SOA为800 ms时,幼儿既没有追随高熟悉度面孔的注视,也没有追随低熟悉度面孔的注视。说明在短时SOA中,熟悉度仍然对注视追随产生影响。关于不同SOA下的注视追随差异,有研究认为注视追随是自动化的过程(Kuhn & Kingstone, 2009),本研究与前人研究一致,短时SOA中,熟悉度对幼儿注视追随的影响是快速且自动的,说明熟悉度调节注视追随的自动化加工成分。除此之外,注视追随的自动化加工或者控制加工可能具有情境特异性(Kuhn & Kingstone, 2009),不同熟悉度下幼儿的注视追随现象可能包含自动化加工也可能包含控制加工,至于影响注视追随是自动化加工还是控制加工的情境因素究竟是什么将是未来很值得探讨的问题之一。综上,本研究结果表明,面孔熟悉度会调节4~5岁幼儿的注视追随。

那么,面孔熟悉度调节幼儿注视追随的原因是什么呢?通过定向注意模型(Directed Attention Model),较之陌生面孔,个体在婴儿时期就能更加快速有效地识别出熟悉面孔(Hoehl et al., 2012)。为了收集和使用社会信息,婴幼儿必须:1) 根据生物特征(如眼睛、动作)探测社会动因;2) 基于人脸的个体特征识别社会动因;3) 探测出行为人对自己的关注焦点;4) 检测看护人对环境中物体的注意焦点;5) 准备反应。当看护人是照料者时,其熟悉程度使定向注意模型的第二步完成得比陌生人更快。在这一进程的第二步中所获得的优势随后可能加快了剩下的三步(Barry-Anwar et al., 2016)。并且,熟悉的人提供的安全感等事实上也是一种能够保护个体逃避威胁和伤害的资源。统计访谈中的信息显示,相较于其他老师(低熟悉度面孔),100%的幼儿会听自己老师(高熟悉度面孔)的话。因为听自己老师的话,老师会发小红花,会奖励,会高兴;不听自己老师的话,老师会批评,会不给小红花,会生气。幼儿追随高熟悉度的人一方面可能是为了获得资源和保护,同时也可能是为了回避批评、惩罚等威胁。

另有神经成像研究表明,当有与危险有关的信息出现时,杏仁核、前扣带回等脑结构都有所参与(Davidson & Irwin, 1999),而且杏仁核的激活在被试对刺激无意识加工时也有报告(Whalen, 2004)。那么,在未来的研究中,我们可以从神经生理机制出发,探讨威胁和资源调节注视追随的真正机制是什么。在个体心理发展的过程中,对不同群体的认知变化过程也是值得探讨的问题之一,我们将继续研究,6~15岁的儿童青少年对不同群体注视追随的发展变化特征。

参考文献