1. 引言

世界遗产是指具有突出普遍价值的文化与自然遗产,是大自然和人类留下的最珍贵的遗产,是全人类的共同财富 [1]。近年来国内外的专家对世界遗产(文化遗产,自然遗产,文化和自然双重遗产和非物质文化遗产)进行了详细深入地考察与研究,并针对中国的世界遗产的现状进行了分析,指出问题并提出了展望,对我国的世界遗产开发与保护以及旅游业的发展具有重要的战略参考意义。本文的一些对世界混合(文化和自然双重)遗产的研究思路来源于联合国教科文组织于1972年11月通过的《保护世界文化和自然遗产公约》和《实施保护世界文化与自然遗产公约的操作指南》。其中《实施保护世界文化与自然遗产公约的操作指南》中详细的列出了符合录入《世界遗产名录》的遴选标准。

2. 中国世界文化和自然双重(混合)遗产概况

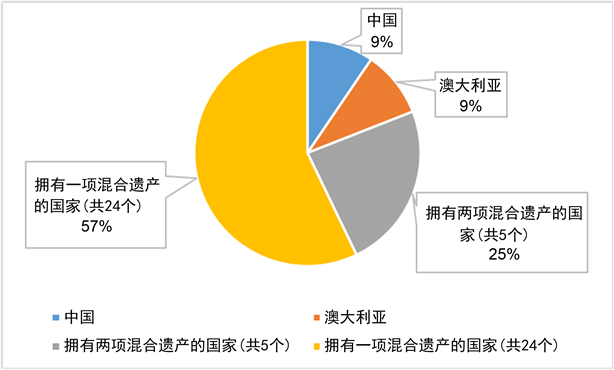

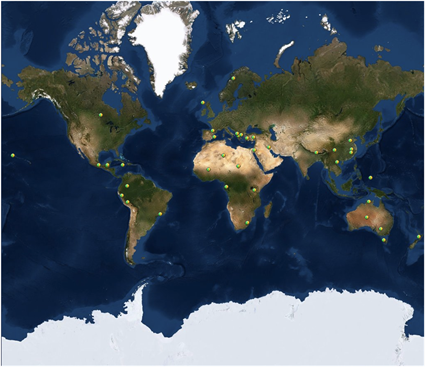

世界文化和自然双重遗产,又称混合遗产,是指同时符合文化遗产和自然遗产遴选标准的景观。依据世界遗产公约主旨,混合遗产同时具备自然与文化之美。迄今为止,世界上列入世界遗产名录的混合遗产有39项(表1),分布在全球31个国家(图1),亚洲、欧洲、大洋洲等六个大洲中(图2)。其中,中国拥有文化和自然双重遗产4项(表2),与澳大利亚并列位居世界第一,中国的4项文化和自然双重遗产分别为:①泰山、②黄山、③峨眉山和乐山大佛、④武夷山。

Table 1. Brief Introduction of World Cultural and Natural Heritage sites

表1. 世界文化和自然双重遗产简介

注:相关数据参考了http://whc.unesco.org/。

Table 2. World Cultural and Natural Heritage sites of China

表2. 中国的世界文化和自然双重遗产

注:相关数据参考了http://whc.unesco.org/。

Figure 1. World Cultural and Natural Heritage sites (Mixed sites) distribution chart

图1. 世界文化和自然双重遗产(混合遗产)分布

Figure 2. A map of the distribution of World Cultural and Natural Heritage sites (Mixed sites)

图2. 世界文化和自然双重遗产分布图(据联合国教科文组织官网http://whc.unesco.org/略修改)

3. 管理现状

2002年,文化部、国家计委、教育部、建设部、国土资源部、财政部、国家林业局、环保总局、国家文物局联合发布了《关于加强和改善世界遗产保护管理工作的意见》。2005年3月 26日,国务院办公厅颁布《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》。2006年,由文化部发表的《世界文化遗产保护管理办法》、国家文物局发表的《中国世界文化遗产监测巡视管理办法》和《中国世界文化遗产专家咨询管理办法》相继出台。

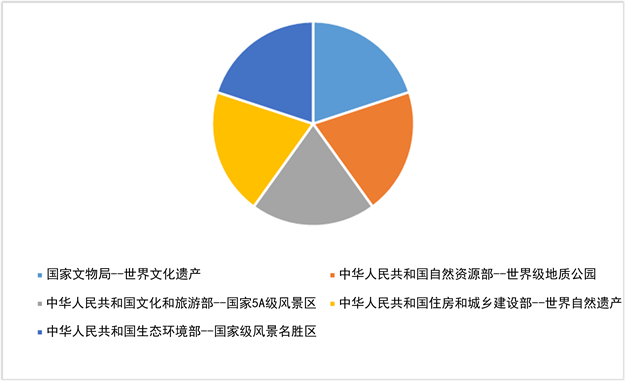

我国世界遗产的管理模式主要是行政管理和市场管理。许多世界遗产地的管理模式仍按传统的运行机制,不同性质的遗产分属不同部门管理。目前,文化遗产归中华人民共和国文化和旅游部管理,自然遗产归中华人民共和国自然资源部管理,将中华人民共和国住房和城乡建设部的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责整合,组建中华人民共和国国家林业和草原局,由中华人民共和国自然资源部管理。

3.1. 泰山管理概况

在1985年以前,泰山是由泰安市文物局、泰山风景名胜区管理委员会、泰山森林中心共同管理,1985年这三个部门进行了整合,统归到泰山风景名胜区管理委员会,对泰山进行集中管理 [2]。自泰山风景名胜区管理委员会成立后,泰山市人民政府遵循“保护为主,严格管理”的原则,不断加大泰山保护管理工作力度,使得景区在两个文明建设中收获了显著的成效,先后被评为“中国旅游地四十佳”之一,“全国文明风景旅游区示范点”和“4A”级旅游景区。2002年,泰山管委依照上级指示在景区内开展了综合整治活动。2003年12月,泰山被授予“国家重点风景名胜区综合整治先进单位”称号。2016年12月26日泰山景区教育网正式开通,这一突破性的举动是景区顺应信息时代发展需要,推动景区内员工素质教育发展的一大进步。教育网的落成不仅为管委会的深化拓展开辟了新的空间,也提供了一个新的平台供相关工作人员在线实现信息查询和交流。2019年2月18日至21日在巴黎联合国教科文组织总部召开的国际地球科学计划(IGCP)理事会会议通过了联合国教科文组织世界地质公园理事会提交的报告。报告中指出,2018年泰山世界地质公园扩园再申报顺利通过,并对今后泰山世界地质公园的更好发展提出了相关建议。

3.2. 黄山管理概况

黄山市人民政府自1990年黄山风景名胜区申请“世界混合遗产(文化和自然双重遗产)”成功以来,始终坚持以科学发展观为指导,贯彻落实《保护世界文化与自然遗产公约》的各项要求,并取得了显著的成效。黄山风景区文化遗产保护坚持以保护人文胜迹和景观资源,使之不受破坏和废圯为目标,把依法保护与管理作为重要的指导思想,实现了文物保护工作“五纳入” [3]。此外黄山管委会大力开展了文物古迹普查工作,针对列入世界遗产名录的文化遗产有计划、有针对性地进行整理和修缮,完善补充健全了全山保护档案,发布并实施了文物保护专项规定《黄山风景区文物保护暂行规定》,与黄山市社科联合合作并启动了“黄山文化研究”重大课题项目,为黄山的保护与可持续发展提供了有力保障。

3.3. 峨眉山和乐山大佛管理概况

四川省具有多个世界自然文化遗产,带动了四川整体旅游业的发展,极大程度的促进了当地经济和社会的发展进步 [4]。四川省高度重视世界遗产的管理与保护,早在1979年峨眉山人民政府就经国务院审批编制了《峨眉山风景名胜区总体规划》,此后又根据《总规》突出保护重点单位,完成了《峨眉山文物古迹和古建筑保护管理规划》、《峨眉山防火规划》、《峨眉山野生动植物保护管理规划》等专项规划 [5]。1996年12月峨眉山–乐山大佛列入“世界文化与自然遗产名录”后,峨眉山管委会修编了《峨眉山风景区总体规划》、《峨眉山金顶景区建设详细规划》对峨眉山保护提出了更高的要求,两个规划已通过国务院审批。乐山大佛保护与发展的基本思路是:妥善保护核心区,即在核心区做减法,剔除杂质,聚集极致,营造纯质,浓厚的宗教氛围;合理开发周边区域,即在周边区域做加法,重点开发,动静结合,整体、规模经营,将“演绎深邃,山水佛都”作为乐山大佛景区的主题,融入“乐山文化、大佛文化、名人文化、麻浩文化、离堆文化、嘉州古城文化”于一体。实现由原单一的观光旅游,向集观光、休闲度假、特色文化、城市广场等综合旅游转变 [6]。

峨眉山的管理曾由峨眉山管委会一个机构对景区统一管理,市宗教、文物、旅游管理局并入管委会相关部门。乐山市乐山大佛景区管理委员会,是管委会和文管局实行“两块牌子、一套人马”,为市委、市政府直接领导,统一管理。乐山大佛景区管理委员会是市政府派出机构,在景区内行使县级人民政府相关职能。2008年11月18日,峨眉山和乐山大佛风景名胜区管理委员会正式成立,把原来分设的峨眉山风景名胜区管理委员会和乐山大佛景区管委会合并调整为——峨眉山和乐山大佛风景名胜区管理委员会,实行一块牌子,一套班子管理、建设和发展。

1996年,联合国教科文组织世界遗产委员会将峨眉山和乐山大佛作为混合遗产列入《世界遗产名录》。峨眉山和乐山大佛也是国家级风景名胜区。长期以来,两大景区管理开发条块分割、各自为政,发展不协调、不平衡,形不成合力,资源优势无法得到充分发挥,很大程度上制约了世界遗产的保护、管理和可持续发展。峨眉山和乐山大佛机构的整合,有利于遗产地的资源整合,提高遗产地的科学管理水平。

3.4. 武夷山管理概况

1999年12月,武夷山申报“世遗”成功后,武夷山市市人大制定了《武夷山世界文化遗产保护管理暂行规定》,对景区及九曲溪上游的白云禅寺和九曲溪沿岸的文化古迹等予以立法保护 [7]。武夷山核心景点天游峰和九曲溪等处都建有自动气象观测站、大气质量观测站、自动水文监测站,利用卫星遥感影像图,对遗产地范围内的动态情况进行了监测分析。2006年2月, 武夷山成立世界遗产监测中心,开始对遗产地的大气、水质、生物、噪声、古迹等进行监测,为保护武夷山“双遗产”筑起了一道科学平台 [8]。

4. 存在问题

4.1. 管理机制混乱

我国的世界遗产往往冠以地质公园、国家重点风景名胜区等头衔,不同的头衔对应着不同的管理部门(图3),国家风景名胜区由中华人民共和国住房和城乡建设部管辖,国家森林公园属中国国家林业局管理,而国家自然保护区又分属中华人民共和国生态环境部、中华人民共和国农业农村部、中国国家林业局、国家海洋局、中国地质调查局、中华人民共和国水利部等部门监管。整体性对今天的遗产管理提出了巨大挑战,因为迄今为止我们的管理思想强调分工的、专化的、分割的管理模式 [9]。在遗产地内,存在由于森林、土地、文物、宗教、旅游等分属不同部门管理而出现政策冲突的情况。此类情况导致目前我国自然遗产与旅游景区的管理往往出现“易产生分歧,难形成统一”的现象。

Figure 3. Schematic diagram of Chinese World Heritage and tourism administration

图3. 中国的世界遗产和旅游景区管理部门示意图

4.2. 资源环境破坏

我国的世界遗产旅游景区城市化突出,主要表现在部分景区的严重破坏性人为建设方面。例如已被联合国教科文组织列入世界文化和自然双重(混合)遗产名录的泰山风景名胜景区就相继铺设了中天门、后石坞和桃花源三条索道。除此之外,许多旅游景区出现资源退化与既有客流量巨大而造成的自然退化。景区的环境污染是另一巨大因素,由于环保技术不过关,生活垃圾处理不当,从而引发的污染问题普遍存在。

4.3. 政企关系冗杂

由于条块分割和政、企、食不分,政府机关的监督管理作用与国营企业的各种弊端兼而有之。这一点体现在景区的宣传促销力度不够,往往是等客上门;在劳动人事制度上,机构纷繁复杂,冗员众多;在分配制度上,死工资与平均主义盛行。这种管理模式与措施导致了一方面景区旅游开发中的效率低、无秩序与破坏,另一方面导致了中国的世界遗产的教育普及度低,风景文物资源的浪费闲置。

4.4. 遗产管理死板

我国的世界遗产名录,国家遗址公园,国家森林公园等旅游景区的评选标准清晰,评选过程严格。但是评选后的管理考察监督工作还不完善,这一情况导致了我国部分风景名胜区存在“只进不出,一劳永逸”现象。部分景区因为疏忽管理或管理不当,已不再符合遴选标准但仍具备多重头衔,这导致了旅游景区的“名不符实,张冠李戴”现象。

世界遗产面临的威胁包括了人为因素和自然因素,旅游业发展导致遗产地城市化、商业化,以及难以预测的自然灾害,可通过优化管理体系和立法以“精准保护”的方式实行动态管理落实保护。另外,建立中国世界遗产保护法作为纲领文件,通过遗产教育的普及,最终达到健康可持续发展 [10]。

5. 结论

世界遗产战略管理作为一项系统工程,需要政府部门、管理部门、当地居民和旅游者共同参与,建立符合遗产地可持续发展的科学管理体系。世界遗产的管理应在思想、方法、技术和可持续发展中探索一条适合中国世界遗产的科学管理模式 [11]。截止2019年,我国已经有55项世界遗产被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》,与意大利一同位列世界第一。其中中国有4项文化和自然(混合)双重遗产,和澳大利亚一同位列世界第一。中国的混合(文化和自然双重)遗产管理从21世纪以来取得了突破,四大旅游景区的保护,开发与完善工作日复一日得到了有效的提高。但同时,中国的世界混合遗产存在诸多问题,主要体现在管理混乱,环境污染和录入名录后的完善工作。有关部门应首要细分完善管理制度,各部门在沟通一致的前提下需建立优化管理体系以及“精准保护”的方式采用动态管理落实保护发展措施。与此同时,管理方应注意因过度开放导致的环境污染与资源破坏问题,应针对各自景区出台符合“可持续发展”政策的问题解决方针。另外,重视世界遗产在中国的普及教育,建立中国世界遗产保护法作为纲领性文件,为中国的世界遗产的保护与发展提供有力的保障。

致谢

感谢中国地质大学(北京)孙克勤教授对本文的指导,特此表示感谢!