1. 引言

传统观点认为滇东南建水地区晚古生代地层属台地相(稳定型)沉积,影响较为深远。区域上右江裂谷盆地沉积特征在东南地层区广西境内和贵州黔西南地层小区内都非常清楚,在云南境内滇东南地区怎么突然消失而未见踪迹?虽然认为在泥盆纪有“南丹型”沉积,但其描述的“南丹型”沉积内容与贵州及广西境内的“南丹型”沉积特征有巨大差异,并且缺乏阐述石炭纪至二叠纪地层的沉积特点(云南省地质矿产局,1990;1996) [1] [2],因此,右江裂谷盆地在滇东南地区就是一个模糊的概念。1:20万个旧幅、建水幅划分的建水新寨–个旧巡检司一带石炭纪–二叠纪为灰岩、硅质岩、硅质条带灰岩夹较多基性火山岩(甚至包括超基性火山岩)的地层层序 [3]。同一条带上的1:5万者太–底圩幅在晚泥盆世–二叠纪地层中均发现了基性火山岩夹层,火山岩地球化学特征表明其形成于拉伸构造背景,并且具有属于同源岩浆系列的演化特征 [4]。本文认为滇东–滇东南地区泥盆纪–二叠纪具有活动型沉积的诸多特征,在晚二叠世爆发了大规模、大范围的基性、酸性火山喷发活动,由此奠定了右江裂谷盆地的趋型。官厅地区中–晚二叠世基性–超基性岩墙群的侵入属于其同期异相的产物。笔者在前人划分无时代依据的滇东南建水官厅地区石炭纪薄层状泥晶灰岩、白云岩化灰岩、大理岩夹硅质条带灰岩、硅质岩(少量放射虫硅质岩)、基性火山岩的层序中发现了中泥盆世艾菲尔期牙形石polygnathus costatus costatus-polygnathus pseudofoliatus带、晚泥盆世法门期牙形石Palmatolepis rhomboids带,将官厅地区中晚泥盆世划分为达莲塘组、上统榴江组及五指山组(另文),为海槽型沉积,具有“南丹型”沉积的特有特征。另一方面,官厅地区基性火山岩的最低层位为晚泥盆统五指山组,与右江裂谷盆地(贵州省地质矿产局,1997) [4] 的发育时期一致,所不同的是,在右江裂谷盆地分布的广大地区,至今没有基性–超基性岩墙群侵入的报导。由此表明:滇东南地区自中晚泥盆世–二叠纪处于强烈的拉伸构造背景。官厅地区基性–超基性岩墙群与典型的洋中脊玄武岩的特征有一定差异,通过研究晚二叠世沉积相资料和基性、酸性火山岩的地球化学特征,滇东南地区存在水体较深的海槽,不存在开阔的大洋环境或洋中脊环境,伴随着强烈的拉伸,一方面在晚二叠世爆发了大规模、大范围的基性、酸性火山喷发活动,并且出现了初始洋盆,但未出现大洋环境或洋中脊环境,因而造成了官厅地区基性火山岩与典型的洋中脊玄武岩的地球化学特征具有一定差异。进一步研究表明:岩石中δEu接近1,Nb* > 1,反映岩浆演化过程中没有经历过明显的斜长石的结晶分离,也不存在明显的地壳混染情况,Ni、Cr含量较高,具有原始岩浆的特点。中晚泥盆世–中晚二叠世长期而强烈的拉伸,另一方面造成官厅地区的地壳厚度大大减薄,使地幔源区的原始岩浆在上升侵位过程中没有受到地壳特物质的混染。现有最新资料 [5] 表明:官厅地区晚古生代泥盆纪–二叠纪沉积为个旧裂谷盆地的重要组成部分,同时也是个旧裂谷盆地演化最重要的阶段,并且经历了长期而强烈的伸展作用,官厅地区基性–超基性岩墙群的发现为深入研究个旧裂谷盆地增添了全新的火山岩石学信息。个旧裂谷型盆地是徐桂香等(2016) [6] 在前人认为滇东南地区三叠系为稳定型沉积(云南省地质矿产局,1990;1996) [1] [2] 的基础上创造性、开拓性的提出的一个构造单元,个旧裂谷盆地只是右江裂谷型盆地(再生式地槽,下同)的一部分,裂谷盆地内的发展演化过程中发生了多期次的火山喷发活动。为了特别强调个旧裂谷盆地经历的伸展作用构造背景,甚至出现了裂谷中心地带或初始洋盆,个旧裂谷盆地与其北西侧被动大陆边缘的沉积作用、沉降速率、火山作用、成矿作用都极不相同、极不对称,并且存在制约右江裂谷盆地的控制性同沉积时期的深大断裂,因此,本文一律使用个旧裂谷盆地。

2. 区域地质背景

云南省地质矿产局上世纪七十–八十年代完成了滇东南地区1:20万元阳幅、大鹿马幅区域地质调查工作。由于红河北岸地区主要为大陡岩–陡坡地貌,通行条件极为不便,加之覆盖较大,收集的各种资料十分局限,尤其是确定岩石地层年代方面非常重要的古生物资料非常缺乏。限于当时的技术条件,1:20万元阳幅、大鹿马幅对建水官厅以南–红河以北一带的石炭系地层划分显得比较粗略,其将石炭系地层划分为C2、C3两个年代地层单位,没有进行岩石地层单位划分,C2、C3岩石类型均为一套泥晶灰岩、生物碎屑灰岩、大理岩,二者间为整合接触 [7]。由于分布局限,1:20万区域地质调查填图中只有少量路线控制,也未测制剖面,当时在C2、C3地层中并未采获化石,主要根据C3与上覆P1q呈假整合接触关系和有化石依据的茅口组反推对比划分为C2、C3。因此,前人划分的C2、C3地层缺乏古生物依据。在紧邻官厅北侧、北东侧地区,1:20万建水幅旧幅划分的石炭系(包括C1、C2)分别有两种不同的地层层序,一种为隐晶质灰岩–块状灰岩,另一种层序为灰岩夹基性火山岩(甚至包括超基性火山岩)、硅质岩的地层层序,C3为灰岩、硅质条带灰岩夹硅质岩 [3]。尽管1:20万建水等图幅形成年代久远,但其建立和划分地层层序特征仍具有较高的参考价值。(云南省地质矿产局,1996)按大区–区–分区–小区对云南省岩石地层单位进行了全面清理和系统总结,将滇东南建水–个旧地区1:20万(元阳幅、大鹿马幅、建水幅、个旧幅)划分的石炭系(包括C1、C2、C3)一并划分对比为石炭系黄龙组(Ch),认为属开阔台地相、鲕滩相沉积 [2],但毕竟是阶段性成果。云南省地质调查院(2015) 1:5万白显、马街幅区域地质调查中根据获牙形石Palmatolepis rhomboids带将其划分对比为泥盆系上统革当组,归属个旧地层分区 [5]。这种划分与革当组定义不相符,革当组主要为一套鲕粒灰岩,为碳酸盐台地鲕粒滩相沉积,以明显不夹碎屑岩、火山岩及硅质岩为特征。但正是由于地层单位划分的不合理,造成了地壳尺度的右江裂谷型盆地(再生式地槽,下同)在滇东–滇东南广大地区的消失。

区域上,右江裂谷盆地自中晚泥盆世开始发育至晚二叠世末期–三叠纪早期全面形成(贵州省地质矿产局,1997) [8]。由于官厅地区1:20万基础地质资料形成年代久远和信息资料不能共享的限制,官厅地区右江裂谷盆地的很多信息没有挖掘出来,随着滇东–滇东南地区1:5万区域地质项目的逐渐开展,滇东–滇东南地区许多隐藏的关于右江裂谷盆地的信息开始显露。右江裂谷型盆地有著作称右江再生式地槽,其形成之前为“南丹型”沉积(由很多规模较小的海槽所组成),也就是右江地槽是在“南丹型”海槽古地理格局基础上进一步拉伸、沉降、裂陷的基础上发展演化形成 [9],右江裂谷型盆地与“南丹型”沉积的关系是继承和发展的关系,右江裂谷型盆地的前身就是“南丹型”的沉积。因此,锁定“南丹型”沉积就是打开研究右江裂谷盆地沉积特征的金钥匙。

3. 区域构造背景

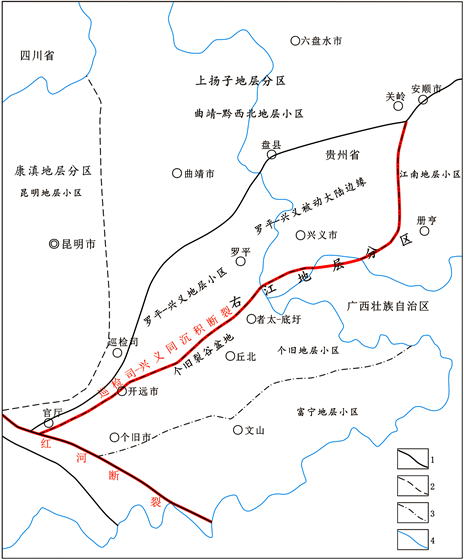

由于官厅地区基性–超基性岩墙群在右江裂谷盆地内属首次发现,仅有观点认为其侵入活动与峨眉山超级地幔柱、建水次级地幔柱有关(2015) [5],属峨眉山玄武岩同期异相的产物。晚二叠世基性火山岩在中国南方分布非常广泛,四川峨眉山玄武岩组为一套陆相喷发的基性(无酸性)火山岩。在滇东–滇东南广大区域内,晚二叠世基性(局部有酸性)火山岩分布极广泛,1:5万者太–底圩幅将其划分为他痴组,他痴组为薄层状泥晶灰岩、硅质岩、硅质条带灰岩(放射虫硅质岩)夹基性火山岩、基性凝灰岩及细碎屑建造的层序 [4],显然与扬子地台的沉积有很大的差别。灰岩、硅质岩、硅质条带灰岩、基性火山岩层序沿滇东南建水小新寨–个旧巡检司–(师宗南部)者太–古障(本文简称巡古线)一带进入贵州省境内的江南地区小区,巡古线南东侧与北西侧沉积物差异特别显著,北西侧D2-T3基本无火山活动(仅有陆相喷发的中–晚二叠统峨嵋山玄武岩),南东侧D2-3-T2发生了多期次基性、酸性火山活动,尤其是在晚二叠世发生了大规模、大范围的基性、酸性火山喷发活动。如前所述,巡古线南东侧属右江裂谷盆地,而其北西侧为扬子陆块(贵洲省地质矿产局,1997) [8],两侧沉积物极不对称,但也有一些相似的沉积环境,如北西侧三叠系关岭组夹硅质条带泥晶灰岩、少量凝灰质沉积,发育滑塌堆积(白建科等,2009;黄金元等,2009) [10] [11],含双壳类Costatoria goldfussi、牙形石Neogondolella constricta带、Nicoraella kockli带(张启跃等,2009) [12]。南东侧在个旧组夹硅质条带泥晶灰岩、酸性凝灰岩及基性凝灰岩沉积,同样发育滑塌堆积,含双壳类Costatoria goldfussi、牙形石Neogndolella bifarcata带。Neogndolella bifarcata带之下带为Neogondolella constricta带、上带为Nicoraella kockli带,此三个牙形石带产出空间上邻近,时限上衔接无缝绝非偶然,并且均含双壳类Costatoria goldfussi及鱼鳞蛤。结合巡古分区界线南东侧、北西侧的沉积作用、古生物特征及火山作用、岩浆活动,笔者认为:巡古线具有双重性质,一是作为黔西南地层小区与江南地层小区的自然分界线,二是真正意义上的一条同沉积时期的具有正断层性质的控制性深大断裂(本文命名为巡检司–兴义大断裂),最重要的依据是D2-T3时期江南地层小区(个旧裂谷盆地)与黔西南地层小区两者的沉积物厚度相差比较悬殊,个旧裂谷盆地内D2-T2时期发育有多期次的岩浆活动。巡检司–兴义大断裂严格控制作用表现在3个方面:1) 控制右江裂谷盆地内地层的走向和分布,2) 控制右江裂谷盆地(或称为个旧地层小区,本文不作论述)的沉降、裂陷作用、沉积作用;3) 控制右江裂谷盆地内的岩浆活动。官厅地区泥盆纪–三叠纪火山喷发及基性–超基性岩墙群侵入都发育在个旧裂谷盆地内,明显受巡检司–兴义大断裂严格控制(图1)。官厅地区伸展作用终止于三叠纪拉丁期,个旧裂谷盆地随之开始夭折,没有继续向超级大洋环境方向发展演化,从而也全面结束了个旧裂谷盆地的演化历程。

1. 地层区界线;2. 地层分区界线;3. 地层小区界线;4. 行政区划界线

1. 地层区界线;2. 地层分区界线;3. 地层小区界线;4. 行政区划界线

Figure 1. Lithostratigraphic simplified regionalization map of Yangtze stratigraphic region-southeast stratigraphic region (Bureau of geology and mineral resources of Yunnan province 1996, Bureau of geology and Mineral resources of Guizhou province 1997)

图1. 扬子地层区–东南地层区岩石地层区划简图(据云南省地矿局1996、贵州省地质矿产局1997)

4. “南丹型”地层划分

区域上右江裂谷盆地沉积特征在东南地层区广西境内和贵州黔西南地区的表现十分清楚,但在云南省境内的滇东–滇东南数万km2的广大地区,至今还没有发现右江裂谷盆地的踪迹,尽管在丘北者太地区榴江组中发现了基性火山岩等,也只是简单地认为属台沟相沉积,没有和右江裂谷盆地的发育历史相联系起来。深入了解右江裂谷盆地的演化历史及空间分布对研究官厅地区基性–超基性岩的构造背景极其重要,而怎样认识和划分右江裂谷盆地的晚古生代地层层序起着关键作用,右江裂谷盆地在泥盆纪–二叠纪时期最明显的沉积特征就是台–海槽相间构成的沉积环境,即其特有“南丹型”的沉积特征。与扬子稳定型沉积(扬子地层区)相比,右江裂谷盆地(东南地层区)的沉积特征带有鲜明的活动性色彩。笔者于2015年测制了红河沿岸地带1:20万元阳幅、大鹿马幅划分的C2、C3地层(剖面图略),在其中获晚泥盆世牙形石Palmatolepis rhomboids带,并且发现基性火山夹层,结合岩石组合特征、生物组合特征将其厘定为泥盆系上统五指山组。需要强调的是,五指山组层型以瘤状灰岩为特征,但在更为广泛的区域上,瘤状灰岩并不是五指山组的唯一特征,以薄层灰岩为主夹角砾状灰岩(斜坡相)、夹硅质条带灰岩、基性火山(熔)岩为晚泥盆世五指山组的普遍特征,同时根据1:20万元阳幅、大鹿马幅划分的二叠系茅口组深灰色薄层状泥晶灰岩夹硅质岩、硅质条带泥晶灰岩、角砾状泥晶灰岩(滑塌角砾岩)中中泥盆世艾菲尔期牙形石polygnathus costatus costatus-polygnathus pseudofoliatus带 [7],本文厘定为泥盆系中统达莲塘组,达莲组与榴江组未直接见面,其间为断层所分隔。官厅地区晚泥盆世牙形石Palmatolepis rhomboids带和基性火山岩夹层的发现为厘定五指山组提供了非常重要的古生物学依据 [5]。1) 牙形石Palmatolepis rhomboids带是广西境内“南丹型”五指山组的同名带化石;2) 在右江地区,晚泥盆世地层层序中仅有五指山组夹火山岩。根据岩石组合、生物组合特征,本文将红河沿岸晚古生代地层划分为泥盆系中统达莲组、上统榴江组、五指山组(表1),为海槽型沉积环境,具有“南丹型”沉积的特有特征。尽管1:20万元阳幅、大鹿马幅划分的官厅地区石炭系–二叠系地层完全可以和1:20万建水幅、个旧幅有化石依据的石炭系–二叠系地层对比(海槽型),但因缺少剖面控制和更多的古生物学依据,本文对官厅地区石炭纪–二叠纪地层不作详细划分。官厅地区晚二叠世基性、酸性火山喷发活动对右江裂谷盆地的形成起着关键性的决定作用,前人将其划分为峨眉山玄武岩,划归扬子地层区,但其岩石组合及下伏基座、上覆盖层、喷发环境均与上扬子地层区峨眉山玄武岩大不相同,完全是两套不同的地层层序,本文将官厅地区晚二叠世火山岩对比为他痴组,本区基性–超基性侵入岩为他痴组基性火岩同期异相的产物。厘定他痴组的地层层序非常重要,因为在中–晚二叠世,官厅地区发生了剧烈的沉降、裂陷作用以及大规模的基性、酸性火山喷发作用,同是伴随着基性–超基性岩墙群的顺层侵入活动。本文对官厅地区及新发现的中–晚泥盆世、二叠纪火山岩地层层序重新厘定如下(表1、表2)。

Table 1. Evolution of permian tachi formation division in Jianshui Guanting area, southeast Yunnan

表1. 滇东南建水官厅地区二叠系他痴组划分沿革表

Table 2. Evolution table of middle-late devonian division in Jianshui Guanting area, southeast Yunnan

表2. 滇东南建水官厅地区中–晚泥盆统划分沿革表

*1:20万划分C2、P2m未直接见面,二者间为断层分割。

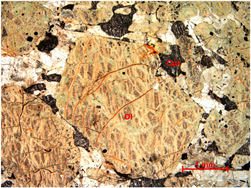

4.1. 五指山组

五指山组主要为泥晶灰岩、硅质条带泥晶灰岩、白云石大理岩夹角砾凝灰岩、强烈蚀变玄武岩,厚387.1 m,底以泥质粉砂岩的出现作为泥盆系上统榴江组,划分标志非常清楚,五指山组与榴江组呈整合接触(图版1),顶以深灰色炭质泥岩作为石炭系坝达组的划分标志,与坝达组深灰色泥岩呈整合接触。

4.2. 榴江组

榴江组主要为灰绿色钙质页岩、砂泥质粉砂岩、深灰色不等粒大理岩,出露不全,厚>40.8 m,未获化石,与五指山组白云石大理岩呈清楚的整合接触关系,未见底,与侏罗系下统冯家河组呈断层接触。官厅地区榴江组可以和1:5万者太–底圩幅划分的榴江组对比,1:5万者太–底圩幅划分的榴江组出露完整,其中夹少量玄武岩 [4],“南丹型”的沉积特征非常明显。

4.3. 达莲塘组

乍拉剖面未见有达莲塘组出露,在乍拉剖面西侧分布一套灰、深灰色薄层状泥晶灰岩、硅质岩、硅质条带灰岩,灰岩中首次发现中泥盆世艾菲尔期牙形石polygnathus costatus costatus-polygnathus pseudofoliatus带 [2],根据岩石组合及生物组合特征将其划分对比为泥盆系达莲塘组(表2)。

综合官厅地区泥盆系地层,自下而上划分为下–中泥盆统达莲塘组、榴江组、五指山组三个地层单位,由于榴江组出露不完整,未获化石依据。但官厅地区获中泥盆世艾菲尔期牙形石polygnathus costatus costatus-polygnathus pseudofoliatus带,岩石组合特征与达莲塘组一致。区域上,右江裂谷盆地的最低层位为中泥盆统,由此说明,官厅地区中–晚泥盆世沉积属于右江裂谷盆地的一部分。

4.4. 他痴组

他痴组主为灰绿、灰黄、深灰、灰黑色玄武岩、致密状玄武岩、杏仁状玄武岩夹少量紫红色安山岩、凝灰岩、凝灰质板岩,局部夹浅灰白色流纹岩、英安岩,厚1554 m,与下伏岩头组呈喷发不整合接触,其上被组薄层状泥晶灰岩整合覆盖。

5. 基性–超基性侵入体特征

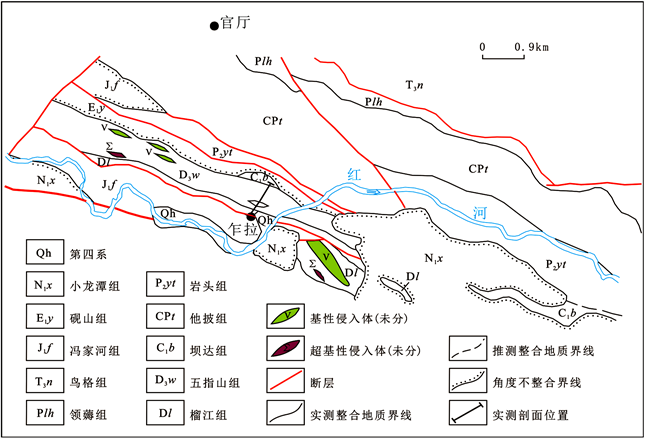

5.1. 超基性–基性侵入岩产状

官厅地区基性–超基性岩墙群主要侵入于中晚泥盆世–二叠纪地层中,侵入的最低层位为泥盆系达莲组、五指山组中,也是最主要的侵入层位,侵入的最高层位为中二叠世岩头组。共7个侵入体(图2,少量顺层脉体太小,图上未表示),其中2个超基性侵入体,5个基性侵入体,呈北北西–南南东向展布,与地层走向一致或小角度斜交地层走向。

较大的基性岩–超基性岩体,形成1个岩枝状岩体,其余多呈岩脉状,呈北西–南东向延伸。其中辉长辉绿岩岩体规模相对较大,长约1.71 km,宽0.15 km,呈北西西–南东东向长条状侵入于泥盆系中统达莲塘组薄层状泥晶灰岩、硅质岩、硅质条带泥晶灰岩中,内部常见灰岩捕虏体,部分辉长辉绿岩呈脉状穿插于灰岩之中,基性岩–超基性岩与灰岩的接解界面部分地段呈港湾状,具有明显的侵入接触关系。岩石均具有较强的碳酸盐化,方解石呈微细网脉状穿插于侵入岩之中。由于基性–超基性岩受红河断裂的影响和强烈的风化作用,岩石破碎程度极高,仅有少量保留块状构造。超基性岩体较小,长约0.2 km,宽0.05 km,岩性为单斜辉石橄榄岩。

5.2. 超基性–基性侵入岩岩石学特征

1:5万白显、卡房等四幅区域地质调查工作,采集了3件薄片、硅酸盐、稀土、微量元素配套样品,样品新鲜、无蚀变。

样品分析方法:硅酸盐样品、稀土及微量元素样品由国土资源部昆明矿产资源监督检测中心分别用化学分析法和X荧光光谱法进行测试。其中主量元素含量单位为%,稀土和微量元素含量单位为10−6。

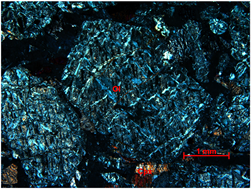

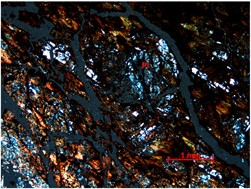

单斜辉石橄榄岩:黑绿色,主要由中细粒橄榄石(80%)及的中细粒单斜辉石(15%)组成,含少量钛铁矿(2%)及黑云母(3%),橄榄石自形较好,其间隙中充填了稍晚形成的它形单斜辉石、黑云母和钛铁矿,形成填隙结构。橄榄石裂纹发育,已强烈皂石化、蛇纹石化,保留其自形粒状假象,仅有部分残留,单斜辉石为它形,充填于橄榄石的裂隙中,少部分为半自形短柱状,黑云母Ng黄褐色、Np淡黄色,充填于橄榄石的裂隙中(图版2、图版3)。

辉长辉绿岩:灰绿色,辉长辉绿结构,块状构造。主要由中细粒斜长石(47%~55%)及中粒单斜辉石(50%~53%)组成,含少量钛铁矿(2%~3%)及微量磷灰石,其中斜长石半自形板状、板条状,单斜辉石多为它形,少部分呈半自形短柱状、柱粒状。结晶较大的斜长石与单斜辉石构成辉长结构;在这些结晶粗大的单斜辉石中又包裹自形较好的板条状斜长石,构成嵌晶含长结构;结晶细小的单斜辉石多充填于斜长石搭成的格架中,构成辉绿结构(图版4)。

(地质图说明:本文将滇东南官厅地区晚古生代–新生代三叠纪沉积划归右江裂谷型盆地(裂谷盆地),因此,沿用东南地层区岩石地层单位)。

(地质图说明:本文将滇东南官厅地区晚古生代–新生代三叠纪沉积划归右江裂谷型盆地(裂谷盆地),因此,沿用东南地层区岩石地层单位)。

Figure 2. Distribution map of basic-ultrabasic dike dwarms in Guanting area

图2. 官厅地区基性–超基性岩墙群分布图

5.3. 超基性–基性侵入岩岩石地球化学特征

5.3.1. 主量元素特征

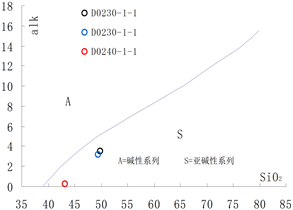

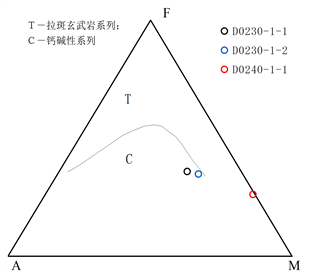

二叠纪超基性–基性侵入岩体岩石化学成分、C. I. P. W.标准矿物成分及主要参数见表3、表4。根据硅碱图(图3)判别,基性岩和超基性岩均属亚碱性系列,经AFM图解(图4)进一步划分,2件辉长–辉绿岩属钙碱性玄武岩系列,并向拉斑玄武岩系列过渡,而单斜辉石橄榄岩则属拉斑玄武岩系列。

Table 3. Chemical composition of basic-ultrabasic intrusive rock of permian

表3. 二叠纪超基性–基性侵入岩岩石化学成分

Table 4. C. I. P. W. standard mineral content and main papameters ultrabasic-basic intrusive rock of permian

表4. 二叠纪超基性–基性侵入岩C. I. P. W.标准矿物含量及主要参数

Figure 3. SiO2-alk map of permian ultrabasic-basic intrusive rock

图3. 二叠纪超基性–基性侵入岩SiO2-alk图

Figure 4. AFM diagram of permian ultrabasic-basic intrusive rock

图4. 二叠纪超基性–基性侵入岩AFM图解

超基性岩镁含量高,K2O + Na2O = 0.24%,碱含量极低,富铁不明显,SiO2极不饱和,[Mg] = 84,m/f = 3.9,属吴利仁划分的铁质超基性岩。基性岩镁含量高,K2O + Na2O = 3.13% − 3.45%,碱含量中等,SiO2极不饱和,[Mg] = 70 − 72,m/f = 1.8,属吴利仁划分的铁质基性岩。

超基性岩和基性岩的镁值指数[Mg] = 70 − 84,比与地幔橄榄岩平衡的原始玄武岩浆的镁值指数(65~72)相当,都具有Na2O > K2O的特点,属钠质岩石,表明该超基性–基性岩为原始的钠质拉斑玄武质岩浆、苦橄质岩浆侵位的产物,岩石成岩前分离结晶作用较弱,具有大量原始岩浆特征。岩石分异指数DI = 1.81 − 27.64,小于35,不具有分异结晶的特征。

5.3.2. 稀土及微量元素特征

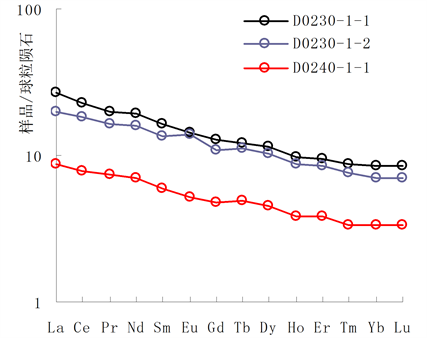

二叠纪超基性–基性侵入岩的稀土元素含量及主要参数(表5)、稀土配分曲线(图5),均属轻稀土富集型。岩石的稀土元素总量ΣREE = 27.49 − 74.42 ppm,超基性岩稀土含量较低,基性岩稀土含量高,总体平缓向右倾斜,轻微分馏,(Ce/Yb)N = 2.30 − 2.64,轻稀土富集。(La/Sm)N = 1.49 − 1.66、(Gd/Yb)N = 2.30 − 2.64,表明轻、重稀土分馏明显,重稀土分馏程度较轻稀土更明显。δEu = 0.97 − 1.15,铕异常不明显。除稀土元素总量外,样品的稀土元素配分曲线具有很大的相似性,表明它们很可能是一个同源岩浆序列。

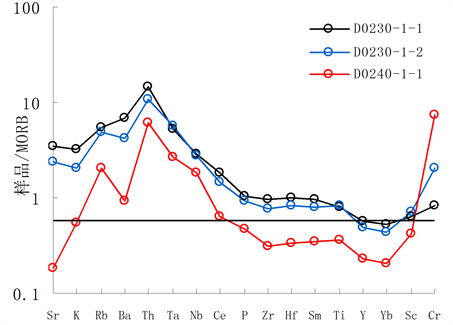

二叠纪超基性–基性侵入岩的微量元素丰度及主要参数(表6),RbN/YbN = 3.7 − 4.1,属大离子亲石元素富集型。经洋中脊玄武岩标准化后微量元素比值蛛网图(图6),样品配分曲线具有较大的相似性,进一步说明了岩石属同源岩浆演化系列,总体大离子亲石元素Sr、K、Rb、Ba、Th、高场强元素Ta、Nb、Ce富集,高场强元素P、Zr、Hf、Sm、Ti轻微亏损,Y、Yb、Sc亏损,Sr、K、Ba、Y、Yb、Sc形成低谷为特征,微量元素配分模式与洋中脊拉斑玄武岩相似。Nb = 0.97 − 2.64,说明岩浆没有混染大陆壳或花岗质岩石。K = 0.35 − 0.92,小于1,岩浆与消减作用无关。岩石中Ni、Cr含量较高,分别为165 − 1332、205 − 1883,平均具有原始岩浆的特点。

Table 5. Rare earth abundance and characteristic papameters ultrabasic-basic intrusive rock of permian

表5. 二叠纪超基性–基性侵入岩稀土丰度及特征参数

Table 6. Trace element abundance and characteristic papameters ultrabasic-basic intrusive rock of permian

表6. 二叠纪超基性–基性侵入岩微量元素丰度及特征参数

Figure 5. Rare earth element partition graph of permian ultrabasic-basic intrusive rock

图5. 二叠纪超基性–基性侵入岩稀土元素配分图

Figure 6. Trace element ratio cobweb graph of permian ultrabasic-basic intrusive rock

图6. 二叠纪超基性–基性侵入岩微量元素比值蛛网图

5.3.3. 岩浆起源、演化及成岩环境

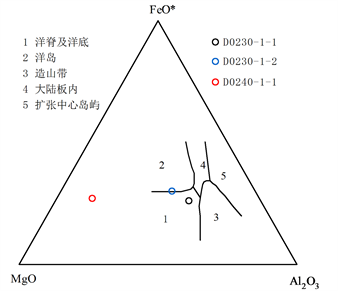

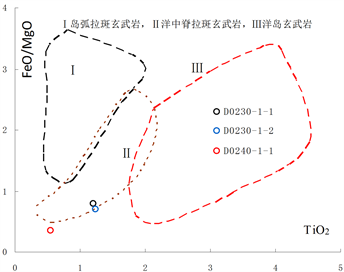

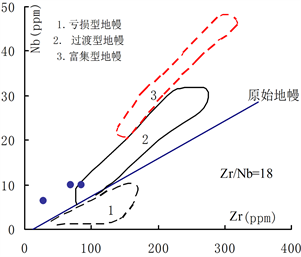

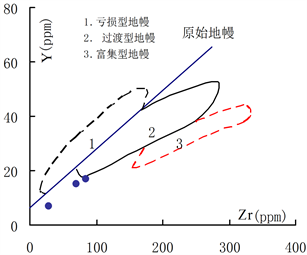

在FeO*-MgO-Al2O3图解(图7)中,3件样品均落入洋脊及洋底区;在FeO/MgO-TiO2图解(图8)中,3件样品均落入洋中脊拉斑玄武岩区。在Zr-Nb图解(图9)和Zr-Y图解(图10)中,投影点全部位于过渡型的地幔源区,与典型的洋中脊玄武岩的特征有一定差异。通过对晚二叠世基、酸性火山岩的地球化学特征研究,认为滇东南地区不存在开阔的大洋或洋中脊环境。伴随长期而强烈的拉伸,在晚二叠世出现了类似洋壳或初始洋盆,堆积了三叠纪逾万米厚的沉积物,这就是官厅地区基性火山岩与典型的洋中脊玄武岩的地球化学特征有一定差异的原因。岩石中δEu接近1,Nb* > 1,说明岩浆演化过程中没有经历过明显斜长石的结晶分离,也不存在明显的地壳混染情况,Ni、Cr含量较高,具有原始岩浆的特点。由于从中晚泥盆世–中二叠世长期的强烈的拉伸,造成了官厅地区的地壳厚度大大减薄,因而使地幔源区的原始岩浆在上升侵位过程中没有受到地壳特物质的混染。

(T. H. Pearce, 1977)

(T. H. Pearce, 1977)

Figure 7. FeO*-MgO-Al2O3 Diagram of permian ultrabasic-basic intrusive rock

图7. 二叠纪超基性–基性侵入岩FeO*-MgO-Al2O3图解

(W. G. Lassiey, 1974)

(W. G. Lassiey, 1974)

Figure 8. FeO/MgO-TiO2 Diagram of permian ultrabasic-basic intrusive rock

图8. 二叠纪超基性–基性侵入岩FeO/MgO-TiO2图解

(据Le Roex等,1983)

(据Le Roex等,1983)

Figure 9. Zr-Nb Diagram of permian Ultrabasic-basic intrusive rock

图9. 二叠纪超基性–基性侵入岩Zr-Nb图解

(据Le Roex等,1983)

(据Le Roex等,1983)

Figure 10. Zr-Y diagram of permian ultrabasic-basic intrusive rock

图10. 二叠纪超基性–基性侵入岩Zr-Y图解

6. 意义

滇东南个旧地区晚古生代–三叠纪地层研究程度较低,迄今为止,在1:20万区域地质调查的基础上开展了较多1:5万区域地质调查,总体认为滇东–滇东南个旧地区泥盆纪–三叠纪属稳定型沉积,因而在区域地质调查工作中把其当作最简单的地区。滇东南建水官厅地区基性–超基性岩地球化学特征反映其形成于板内裂谷(或洋底、洋底区),表明与区域性拉伸作用有关。区域上,右江裂谷盆地从中–晚泥盆世开始裂陷,贵州省地质矿产局(1997)将其划分为东南地层区右江地层分区之江南地层小区。在滇东范围内,1:5万者太–底圩幅在晚泥盆世–二叠纪地层中发现的基性火山岩,其地球化学特征表明形成于板内裂谷环境,并且属于同源岩浆。刘兵等(2018)在右江裂谷盆地个旧邻区的富宁地区获基性侵入岩时代介于254.0 ± 2.0 − 260.0 ± 3.0 Ma,火山岩时代251.9 ± 3.0 − 255.92 ± 0.72 Ma,属晚二叠世同期活动构造岩浆作用的产物,记录了南盘江右江裂谷盆地晚二叠世强烈的岩浆活动 [13]。

岩墙群是伸展构造现象之一(马杏垣,1982) [14],长期而强烈的伸展作用同时使官厅地区的地壳大大减薄,导致了基性–超基性上地幔岩浆的侵位。同时,长期而强烈的拉伸作用,使官厅地区中–晚二叠世的古地理发生了剧烈的沉降、裂陷,甚至出现了类似洋盆中心地带或初始洋盆的古地理环境。基性–超基性岩为中–晚二叠世基性火山岩的同期异相的产物,表明其是右江裂谷盆地的重要物质组成部分,强有力地支持了滇东南官厅地区三叠纪属右江裂谷型盆地沉积的观点,这无疑大大提升右江裂谷型盆地的认知和研究程度。右江裂谷型盆地有著作称右江再生地槽(曾允孚等,1995) [15],右江裂谷型盆地形成之前为由很多规模大小不一的台–海槽相间所组成的“南丹型”沉积,也就是右江地槽是在南丹型海槽古地理格局基础上进一步拉伸、沉降、裂陷的基础上发展演化形成,右江裂谷型盆地与“南丹型”沉积的关系是继承和发展的关系,其前身就是“南丹型”的沉积。在这个基础上,滇东南建水官厅地区右江裂谷盆地的发现首先得益于地层研究和古生物研究的综合进展。不是地壳尺度的右江裂谷盆地构造单元在滇东–滇东南的广大地区没有记录其留下的诸多构造形迹,而是由于地层层序划分的混乱掩盖了右江裂谷盆地的真实面目。需再次强调:个旧裂谷盆地是右江裂谷盆地的一部分,个旧裂谷型盆地的提出和论证,本身就是伟大的发现和创新,因为个旧裂谷盆地的发展演化为海底喷流成因的超大型多金属矿(块状硫化物矿床)的形成提供了必要的先决条件,成矿过程与伸展环境密切相关,如右江裂谷盆地内的卡林型金矿(刘寅等,2015) [16] 、个旧锡矿、建水荒田铅锌矿(周建平等,1997) [17]。个旧裂谷盆地由个旧–普者哨–丘北–师宗南部(者太–底圩)延伸至贵州省册亨地区,实现了与区域上右江裂谷盆地的全面接轨。

7. 结论

右江裂谷盆地的沉积特征在滇东南地区已经暴露无遗,只是以往的工作中没有识别出来。官厅地区中晚泥盆世–晚二叠世主要为薄层状灰岩、硅质岩夹基性火山岩(甚至包括超基性火山岩)的地层层序,沉积环境为海槽型,活动型沉积特征极为显著。尤其是中上泥盆统达莲塘组、榴江组和五指山组,具有“南丹型”特有的沉积特征,完全可以进行区域对比。因此,滇东南地区在中晚泥盆世–二叠纪经历了长期而强烈的伸展作用,并在中–晚二叠世发生大范围、大规模的基性、酸性火山活动,由此奠定了右江裂谷盆地的轮郭,使D-P时期台–海槽相间的复杂的古地理环境发生了巨大变化,强烈的拉伸使台–海槽相间中的台地沉降、裂陷,取而代之的是以斜坡和盆地为主要沉积场所的相对简单的古地理环境,即右江裂谷型盆地。

致谢

本文中牙形刺由高级工程师董致中、王伟鉴定,薄片由徐桂香高级工程师鉴定,地球化学样品分析测试由国土资源部云南省地质矿产局完成,对本文中提及的1:5万区域地质调查项目的工作人员以及云南省区域地质志修编项目(正在进行)提供的支持、编辑老师和审稿人提出的宝贵修改意见,在此一并表示衷心的感谢!

基金项目

中国地质调查局项目(云南区域地质调查片区总结与服务产品开发,NO.121201102000150012-02)

参考文献

附录

Plate (图版)

1 2

3 4

图版说明:1. 五指山组与榴江的整合接触关系;2. 单斜辉石橄榄岩(堆晶岩);3. 单斜辉石橄榄岩(堆晶岩);4. 基性岩中自形较好的斜长石(Pl)斑晶。