1. 引言

2019年北京全市GDP达35371.3亿元,第三产业增加值比上年增长6.4%,对经济增长贡献达87.8%,北京在全国率先步入服务消费主导时代。2018年,首份反映中国城市深夜活力的“城市支夜”报告发布,报告将北京称为“中年文艺之城”,剧院剧场、茶肆茶社、24小时书店等文化消费都是北京夜间消费的重要市场。夜间消费表现为年轻化、新奇化、多样化、高质量的特点,新消费模式不断涌现。

近年来,博物馆主题游受到年轻人青睐,博物馆参观人数呈喷涌式增长。据文化和旅游部统计,最近3年,每年博物馆参观人次增量都在1亿左右 [1]。随着《国家宝藏》、《我在故宫修文物》等节目的热播和博物馆文创的发展,以北京故宫博物院为代表的博物馆成为“新晋网红”。2019年春节期间故宫博物院推出“紫禁城里过大年”主题展览,长假期间一票难求。2018年全国博物馆参观人数超10亿,其中“90后”占比43.2%,“95后”占比24.9%,深谙流行文化、追求时尚好玩的“90后”们占据博物馆参观人数的68.1%。2019年第一批“00后”进入大学,大学更自由的审美表达和更多元的文化传承方式,引导“00后”以更高的热情涌向博物馆。在游览方式上,不再是传统的讲解与参观,而是注重历史、科技与时尚的结合,重视深层次体验和互动。年轻群体对博物馆的热衷推动了博物馆的创新与多元发展。基于北京博物馆资源优势及夜间消费发展趋势,文章展开博物馆夜游需求调研与问题分析。

2. 北京博物馆夜游需求调研

2.1. 样本分析

此次博物馆夜游需求数据采集分线上和线下两种途径,线下主要集中在故宫博物院、北京自然博物馆、国家博物馆等9个博物馆和西单、国贸、蓝色港湾等人口密集区。调研共收回有效问卷332份。调查内容主要为:受访者对博物馆夜游的了解程度和了解途径;受访者夜游博物馆的时间意愿、支付意愿和产品偏好;限制博物馆夜游的因素等。

如下表1,受访者年龄以18~29岁比例最大,占58.4%,其次为30~40岁,比例为26.5%;职业以大学生最多,占36.6%,其次为企事业单位人员,占32.0%;受教育程度普遍偏高,本科(含在读)及以上学历占94.0%;本次调查将在京大学生、在京居住人群均视为本地游客,因此本地游客占80.7%,外地游客占19.3%。基于以上数据,调研反映了生活在北京的年轻群体对博物馆夜间文化旅游的消费需求。

2.2. 数据分析

在对博物馆夜游了解上,72.3% (240人)的调查者表示“不了解”,27.7% (92人)的调查者表示“了解”;在“是否亲身参与过博物馆夜游”问题上,79.2% (263人)的调查者表示“否”,20.8%的调查者表示“是”。参加过博物馆夜游的20.8% (69人)的受访者中,21.7%的受访者参加过故宫灯光秀,30.4%的受访者参加过上海市的博物馆夜游,21.7%的受访者参加过其他国家的博物馆夜游,26.1%的受访者选择其他(见图1)。

以上数据可知:绝大多数夜间旅游群体对夜游博物馆并不了解,且少有夜游博物馆的体验。有博物馆夜游经验者更多来自国外博物馆夜游,可见在国外,博物馆夜游项目已经有了较多发展。参加过北京市内博物馆夜游的受访者最少,可知北京博物馆夜游形式单一且处于待开发阶段。

了解博物馆夜游的21.7% (72人)的受访者中,在了解途径上(多选) 79.2%的受访者通过微信、微博等新媒体;68.1%的受访者通过抖音、快手等短视频媒体;31.9%的受访者通过电视、杂志等传统媒体;同样有31.9%的受访者通过朋友介绍;29.2%的受访者通过公交、广播等移动媒体(见图2)。可见,对年轻群体而言新兴媒体的信息传播效率更高,在博物馆夜游产品宣传上应更加重视对新媒体的利用。

Figure 2. Ways to get information on museum night tour

图2. 夜游博物馆讯息获取途径

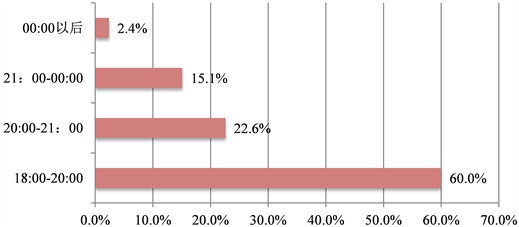

在夜游博物馆时间选择上,60%的调查者选择在18:00~20:00时间段,22.6%的调查者20:00~21:00的时间段(见图3)。由此可知:在夜游时间上,大多数游客偏向于18:00~20:00这个时间段。因此,在今后推广博物馆夜游项目上,应将推广项目集中在此时间段,以适应多数人的游览时间习惯。

Figure 3. Time preferences on museum night tour

图3. 夜游博物馆时间偏好

在博物馆类别偏好上(多选),受访者中69.9%的选择文化艺术类,63.9%的选择社会历史类,66.0%的选择自然科学类,67.8%的选择综合类,31.3%的选择行业类(见图4)。除了行业类博物馆偏冷门以外,人们对文化艺术、自然科学、社会历史等博物馆的热情几乎平分秋色。可见只要夜游项目具有吸引力,人们没有明显的取舍,各类博物馆均有夜游倾向。行业类博物馆因为较为小众,可以暂不考虑开放夜游。

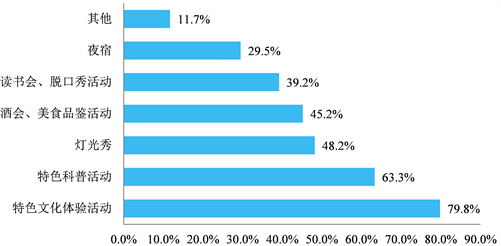

在博物馆夜游项目上(多选),79.8%的受访者选择夜间特色文化体验活动,63.3%的受访者选择夜间特色文化科普,48.2%受访者选择灯光秀,29.5%的受访者选择夜宿,11.7%的调查者选择其他(见图5)。由此可知:在博物馆夜游项目上,要重点推出特色体验类项目。

Figure 4. Preferences on museum category

图4. 博物馆类别偏好

Figure 5. Product preferences on museum night tour

图5. 夜游产品偏好

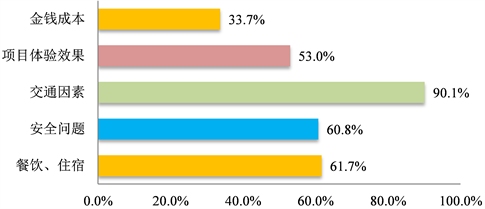

由于目前北京夜游博物馆并不多见,调研对夜游博物馆可能存在的顾虑进行了调查(多选),以便更好地解决游客顾虑。样本中61.7%的受访者选择住宿和餐饮因素,90.1%受访者选择安全问题因素,59.3%的受访者表示交通因素,53.0%的受访者表示对项目体验效果存在顾虑,33.7%的受访者考虑金钱成本,选择担心价格太高(见图6)。由此可知,在开展博物馆夜间文化旅游项目时,要首要解决游客顾虑的住宿餐饮、安全、交通等外在因素,这些是游客最注重的。同时注重提高项目体验效果。而受访者对于价格并不是非常敏感,但如果有收费项目,价格不宜太高。具体愿意支付的价格区间,以100~300为宜。

Figure 6. Influencing factors on museum night tour

图6. 博物馆夜游影响因素

3. 北京博物馆夜游发展的对策建议

调查中100%的受访者表示希望参加博物馆夜游。随着夜间经济的持续增温,夜间消费场景不断具体和细化,文化消费体现的不仅是消费升级,还有人民群众对美好生活的向往 [2],博物馆夜游应该成为城市文化消费的地标。自1977年德国柏林“博物馆之夜”的举办,至今欧洲已经有30多个国家、2000多座博物馆提供类似“博物馆之夜”的活动,既发挥博物馆的功能职责,同时也带动相关区域夜间经济的发展 [3]。针对博物馆夜游,文中从博物馆和政府两个层面提出以下对策建议,希望为发展博物馆夜游提供智力支持。

3.1. 博物馆层面

3.1.1. 创新夜游主题

2019年北京、上海、广州等城市部分博物馆试点延长开放时间,但博物馆夜游不仅仅要延长开放时间,更重要的是创新夜游主题,打造不同于白天的全新体验。夜游主题设计应以体验为主,体现科学性、知识性、品味性和创新性。2019年“紫禁城上元之夜”持续霸占热搜,故宫大秀将高新科技与文物保护相融合,不仅展示了紫禁城夜景的恢宏瑰丽,灯光版《清明上河图》、《千里江山图卷》也向世人展示了文物保护的新成果。虽然灯光秀的快节奏让不少人吐槽,但所有人记住了“紫禁城上元之夜”,为故宫夜游展开了时代新篇。时任故宫博物院院长的单霁翔表示:“这是故宫第一次举办类似的活动,经验不足,以后会结合网友的建议逐渐改善……今后争取结合二十四节气中重要的节气,推出新的活动。”随着大众审美水平的提高,夜游产品既考验博物馆的专业水平,也见证博物馆的审美眼光和艺术能力 [4]。夜游主题的打造对博物馆而言是创意、审美、技术、管理等多方面的考验,博物馆要结合自身特色打造属于自己的独特品牌。

3.1.2. 打造互动体验项目

目前国外反响较好的博物馆夜游项目大都以新奇有趣的互动沉浸体验作为支撑:在美国圣地亚哥海事博物馆,孩子们可以化身水手登上全世界最古老的帆船“印度之星”,在上面学习扬帆、装货、航行,还可以住在帆船上,感受晚间的海风和初升的朝阳;华盛顿国际间谍博物馆,为小朋友们开设了间谍课堂,孩子们可以学习如何搜集情报、保守机密、破译密码、伪装身份。在互动体验项目中充分利用现代科技打造沉浸式体验也是现代年轻人的心头好。2019年6月22日,“心灵的畅想——梵高艺术沉浸式体验”在中国国家博物馆开幕,现代科技为展览提供了另一种可能。各类体验活动还可以利用AR、VR等技术,并给游客提供专属道具和服装等,以增强体验真实感。

3.1.3. 利用新媒体引导公众需求

调查中显示社交媒体和视频媒体已经成为年轻人获取信息的主要途径。博物馆在新媒体营销中应“去严肃化”,主动适应年轻人的语言风格和亚文化喜好。如利用“萌文化”、“丧文化”、“宅文化”等青年亚文化营造轻松诙谐的气氛。制造互动性话题,满足大众参与感,互动中充分利用表情包、图片、微视频等形象语言,做到幽默不失优雅,活泼不失稳重,犀利不失温暖。博物馆要成为公众文化生活的中心,真正成为文化的中枢,不仅要了解公众的需求,而且要引导公众的需求 [5]。利用好新媒体,与年轻人“打成一片”才能更有效地引导公众需求。

3.1.4. 保障馆内工作人员利益

博物馆夜游在运营上,从服务角度而言亦是一个巨大挑战。2019年7月28日国家博物馆首次延长开放至21点。夜场中有700余名工作人员同时在岗,涵盖观众服务、设备保障、安全保卫、餐饮服务、文创销售等岗位,很多人当天工作时长达到12小时 [6]。2019年北京自然博物馆持续5天的“博物馆之夜”,馆内几乎全员参与,70%以上的工作人员都在加班。就当前而言,博物馆夜间开放常态化仍需时日,即使常态开放,亦以每周择日开放为主,不可能每日开放。所以,博物馆不会因为每年几日或每周一两日的开放而招聘大量人员,馆内工作人员的协调与调度仍是不小的考验,在做好博物馆夜游的同时,要充分考虑博物馆工作人员的权利和利益。

3.2. 政府层面

3.2.1. 针对博物馆捐赠扩大免税额度

2019年7月《北京市文物局关于倡导博物馆夜间开放、助力繁荣夜间经济的通知》中提到,延时或夜场开放需增加的软硬件设施等保障性需求,各馆列入年度预算予以解决。虽然设施上有政府补贴,但是夜游支出涉及人员调度、项目策划等方面,博物馆夜游常态化运营经费仍是一大约束。博物馆运营需要更多元的外方援助。根据2018年改革的税法,企业公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后3年内在计算应纳税所得额时扣除。为了激励捐赠,建议政府针对不同规模和类型的企业实行差异化的税前扣除比例,适当提高中小型企业慈善捐赠税前扣除比例或考虑全额扣除 [7]。习近平总书记在十九大报告中指出:推动文化事业和文化产业发展……完善文化经济政策。政府如在税收上进一步提高企业向博物馆捐赠税前扣除比例,甚至全额扣除,势必为博物馆吸引到更多社会资金。

3.2.2. 加强城市夜游服务体系建设

如果将一个城市比作一个生态系统,博物馆夜游则是生态系统中的一个食物链。这个食物链的良好发展需要生态系统中每个物种的贡献。博物馆夜游离不开整个城市公共服务体系的支撑。夜间经济繁荣程度也是城市管理水平和精细化程度的直观反映。2019年7月北京推出“夜经济13条”,从交通、安全、餐饮、资金等方面指导夜经济发展。虽然有了指导性文件,但是在精细化上仍然不足,北京仍需密集推出发展夜间经济的各类标准和政策。如,截至2020年2月北京还没有对夜间经济运营提出标准,建议拟定《夜间经济服务标准》,明确夜间经济的服务规范和管理标准,提升夜间经济整体品质。

3.2.3. 成立夜间经济工作委员会

国际上,夜间经济发展较好的伦敦、东京、阿姆斯特丹等地都有专门负责夜间经济的行政职位或机构。伦敦有由各行业专家和行业领袖组成的“夜间经济工作委员会”,东京有“夜间经济议员联盟”,阿姆斯特丹有专门负责夜间经济的“夜间市长”,北京亦应根据我国特色成立专门的夜间经济管理和执行机构。建议成立北京市夜间经济工作委员会,由政府牵头,集合各行业专家,为夜间经济发展拟定目标、制定总体规划、完善政策、平衡各方利益,保障夜间经济的高效发展。

4. 结论

开发博物馆夜游,既能满足人民群众对文化生活的需要,也迎合了国家刺激夜间消费的举措。博物馆延长开放到晚上作为一种常态,对于所在的城市和公众,都是非常重要的 [4]。在开展博物馆夜游时,要解决住宿餐饮、安全、交通等外在因素,这需要从整个城市的大环境上加快对现有管理体系的梳理和调整,完善相应的公共服务体系。同时注重体验式项目的打造,提高互动参与性。但是博物馆开发中也要注意,并不是所有的博物馆都有着开发夜游的条件,缺乏特色的夜游只会带来资源的浪费。

致谢

研究数据调研过程中得到北京印刷学院文化产业管理专业2017级三位同学芹格尔•巴德尔勒特、吴颖、毛雨晴的支持,特别表示感谢。

基金项目

文章受北京文化产业与出版传媒研究基地项目(04190119001/028)和北京市教委科研计划一般项目:北京夜间文化旅游提升路径研究(SM202010015003)支持。

参考文献