1. 引言与文献综述

中国的改革开放,已经走过40个年头了。经过30多年的高速发展,2010年以来中国经济进入新常态,经济进入中高速增长时期,2017年和2018年分别是6.80%和6.60%。党的十九大报告提出“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段——,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,提高全要素生产率……”,因此测度全要素生产率增长情况以及对经济增长的贡献是至关重要的。

2009年,联合国统计委员会公布了新的国民经济核算标准(SNA2008),在SNA1993的基础上将“无形固定资产”更名为“知识产权产品”,Research and Development (R&D)放在知识产权产品的子目录中,并放在固定资本形成下。这表明在国民经济核算中,R&D投入将作为投资来对待,而不是中间消耗。为了与国际接轨,更准确地核算国内生产总值(GDP),2017年的《中国统计年鉴》也将研发支出作为固定资本形成处理,并修订了GDP的历史数据。本文根据调整过的数据,重新分析近40年来的中国全要素生产率增长及经济增长源泉。

李平等 [1] 运用纯要素生产率法和索洛余值法分别测算了1978~2010年中国生产率变化及其对经济增长的贡献率,全要素生产率分别为4.18%和4.11%,相应贡献率分别是40.81%和40.09%,并且2000~2010年中国生产率增长呈下降趋势,出现高资本投入、低生产率的现象。董敏杰和梁泳梅 [2] 的研究结果显示,1978~2010年全要素生产率、劳动与资本对中国经济增长的贡献份额分别约为10.9%、3.7%和85.4%。范志勇等 [3] 采用指数核算法分析了1981年以来的全要素生产率贡献情况,1981~1990年、1991~2000年、2000~2010年全要素生产率变化对经济增长的贡献分别是26.6%、38%和36.9%。叶宗裕 [4] 采用C-D生产函数分析了1978~2010年的全要素生产率,研究结果是全要素生产率年均增长是4.1%,对经济增长的贡献是41.4%,高于其他文献的计算结果。

蔡跃洲和张钧南 [5] 运用增长核算法得到,1977~2012年期间,全要素生产率年均增长3.57%,对中国经济增长的平均贡献为38.3%。曾光等 [6] 采用索洛余值法,计算了1953~2013年期间的全要素生产率,研究结果是科学技术进步对经济增长的贡献率达到39.22%,1953~1978年、1978~1992年、1992~2000年、2000~2008年、2008~2013年全要素生产率的贡献率分别是是28.4%、41.7%、52.9%、36%和26.9%。郑世林等 [7] 采取包含人力资本的索洛余值法测算了1953~2013年的全要素生产率,发现1953~1977年全要素生产率变化对经济增长的贡献是负值,这与大多研究结果相同,1978~2013年全要素生产率年均增长2.39%,对经济增长的贡献是24.46%,主要是2008年的金融危机后,中国经济“粗放特征”明显加快。余泳泽 [8] 采用超越对数生产函数,测算1978~2012年全要素生产率变化对经济增长的贡献只有10%~20%。该结果明显低于其他文献的测算结果。

蔡跃洲和付一夫 [9] 认为1978~2014年间全要素生产率增长对GDP增长平均贡献是39.4%,2000年以前全要素生产率增长贡献波动较大;2005年以后则呈明显的下降趋势。肖宏伟和王庆华 [10] 采用计量经济模型计算得到,1978~2015年全要素生产率年均增长4.11%,对经济增长的贡献是40.52%,与蔡跃洲和付一夫 [9] 的结果接近。张豪等 [11] 运用随机前沿超越对数生产函数,计算得到1978~2015年全要素生产率年均增长是2.6%,对经济增长的贡献只有19.95%,1953~2015年的贡献是负值,此结果低于同期的其他研究结果。

从以上的研究结果综述中,改革开放初期和中期的结论比较一致,后期的结论差异较大,尤其是2008年以后的结论差异更是大,其差异产生的原因主要是采取系列数据不同,计算的参数不同,对概念的理解有差异,例如若资本投入数据是采用由投资数据利用永续盘存法得到时,产出与投入之间会存在着一定的时间差。当年度投资总额、投资结构在不同时段变化较大时,会导致年度投资产生效益的时间存在较大差异,会对全要素生产率的结果产生影响。而中国恰恰存在着年度间的投资总额、投资结构经常发生较大波动的情况。

最后,研究中国改革开放以后全要素生产率增长率的趋势,对于理解中国经济存在的问题,改进中国经济增长的质量,转变经济发展方式,具有很强的现实意义。全要素生产率作为一个内涵含混的概念和指标在经济理论和政策的研究中都具有很大局限性。除了产出、要素投入、技术进步外,制度变迁、政策的变化、分析期的差异等也都会影响到“余值”。在中国这样正在经历体制改革的国家,制度因素对“余值”的影响不容忽视,另外,中国的城乡差别、地区差别、收入差别也比较大,仅靠一个平均化的全要素生产率指标是难以很好地描述中国经济的绩效。因而,对全要素生产率指标的重要性不应过度夸大。我们在使用全要素生产率作经济分析、政策分析时应对此有清醒的认识 [12]。在新常态下,应该更关注全要素生产率对经济增长的贡献。

本文测度了1979~2018年的全要素生产率及其对经济增长的贡献,相比较已有的文献测度结果 [1] - [11],本文结果比较合理:一是采用方法更合适;二是数据处理更适当,劳动投入采取年中人数,折旧率根据投入产出表的数据计算得到,更符合实际情况;三是数据采取最新修订的数据。

2. 生产率测算方法和投入指标的选择

2.1. 生产率测算方法

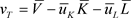

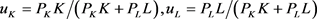

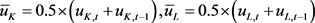

测算全要素生产率及其对经济增长的方法,常用的包括增长核算法(索洛余值法)、C-D生产函数、超越对数生产函数,但投入要素只有资本和劳动时,超越对数生产函数与增长核算法相同。本文使用乔根森等 [13] 提出的前沿生产函数测算中国全要素生产率和各要素的贡献率。设vT是全要素生产率增长率,定义:

(1)

(1)

公式(1)中, 是增加值增长率,

是增加值增长率, 是资本投入增长率,

是资本投入增长率, 是劳动投入增长率,

是劳动投入增长率, 和

和 是资本和劳动的产出占总产出的平均比重,方程假设要素投入规模报酬不变,即

是资本和劳动的产出占总产出的平均比重,方程假设要素投入规模报酬不变,即 。增加值中资本和劳动的份额定义为:

。增加值中资本和劳动的份额定义为:

两期平均份额比重定义为:

定义以份额为权重的资本投入和劳动投入的增长率为其对产出的贡献。

根据历年《中国统计年鉴》地区生产总值收入法构成项目的数据计算得到。

公式(1)与增长核算法、C-D生产函数相比较,后者资本和劳动的系数用基期,本文是用相邻两年的平均数,这样不仅考虑了基期的影响,也考虑了计算期的影响,符合实际情况。

2.2. 各指标的选择确定

本文投入产出数据包括三个指标,即经济总量GDP、资本存量和劳动投入。

经济总量GDP,平减为1978年价。劳动投入采用年中就业人数。

资本存量用永续盘存法计算得到,投资流量用固定资本形成额;1979~1990年的价格指数根据《中国国内生产总值核算历史资料1952-2004》推算得到;对于1978~1986年的折旧率,采取官方数据,1987~2015年的折旧率利用徐杰等 [14] 的方法计算,2016~2018年的折旧率参考2015年的数据;初始资本存量用增长率法计算得到。

2.3. 测算周期说明

因为经济增长是波动的,计算每年的全要素生产率以及各因素对经济增长的贡献率,当投入保持均衡增长的情况下,在经济快速增长的年份,全要素生产率的贡献将较高,在经济增长较慢的情况下,全要素生产率的贡献会较低,但并非是技术进步慢。因此在计算科技进步的贡献时,一般选择多年的平均值,从而减弱经济增长波动带来的影响,以能更准确的反映科技进步的贡献情况。为了能准确的反映科技进步的贡献情况,一般根据经济增长情况来选择周期的长短,比如从谷底到谷底,或从峰顶到峰顶,或者是从一个周期的中间部分到另一个周期的中间,或者干脆按照国家五年计划来划分周期。本文根据经济增长情况,将1979~2018年划分为四个周期,第一个周期是1979~1984年,第二个周期是1985~1992年,第三个周期是1993~2007年,第四个周期是2008年至今(尚未完成)。鉴于中国的经济周期与宏观经济调控政策有较大的关联,按经济周期划分测算的全要素生产率变化率及其贡献率,也包含了政策因素的影响 [1]。

3. 中国生产率的测算

核算中国1979~2018年的全要素生产率,并分析其波动情况,对中国改革开放以来的经济增长源泉进行分析研究。

根据以上得到的投入数据,运用公式(1)计算每年的全要素生产率和各周期的全要素生产率变化,以及各项投入对经济增长的贡献,见表1和表2。

3.1. 全周期要素投入变化和经济增长源泉分析

首先,从经济增长情况看,1979~2018年中国经济年均增长率是9.46%,但是年度之间波动较大,增长率的波动区间是[3.9%, 15.2%],相差11.3个百分点。在38年中,中国经过农村改革(1980年)、城市改革(1984年)、政治事件(1989年)、确立社会主义市场经济体制(1992年)、亚洲金融危机(1997年)、加入世界贸易组织(2001年)、世界金融危机(2008年),这些改革或事件既有促进中国经济增长也有迫使中国经济降低增长速度的,中国经济呈现“三上三下”状态。随着经济新常态的到来,中国工业产能出现严重过剩,2010年以后中国经济开始迅速下降,2018年经济增长率只有6.60%,为了保持经济中高速发展,需要继续加深供给侧结构性改革,大力发展新动能、新产业、新业态等新经济。

其次,中国经济呈现资本驱动特征。40年中只有8年的资本存量对经济增长的贡献低于33.33%,资本对经济增长的贡献均居高不下。因为2008年受国际金融危机的影响,国际需求减弱,出口减少,国内企业订单大幅减少,产能利用效率低下,经济增长开始下滑 [15]。为了保持经济稳定增长,政府采取经济刺激计划使得投资迅速增长,资本对经济增长的贡献也超过70%,对经济增长的贡献在2012年高达86.52%。1979~2018年,资本的年均增长率是10. 80%,对经济增长的贡献是47.01%,经济增长是资本驱动型的。

再次,劳动投入“红利”萎缩,对经济增长贡献普遍较低。1979~2018年,除了特殊的1990年和1991年,2018年是负增长,劳动投入增长率在0.05%~3.79%之间,对经济增长的贡献在0.40%~37.25%之间,劳动投入增长率呈下降态势,“人口红利”正逐步消失。改革开放初期,劳动投入对经济增长的贡献在两位数,1981年最高是37.25%,进入1990年代后,对经济增长的贡献均在10%以下,2017年只有0.40%,2018年是负数。20世纪80年代中国实施独生子女政策的直接后果是劳动人口增长率迅速下降,在未来较长一段时间内劳动人口对经济增长的贡献空间将愈来愈小。

第四,在1979~2018年间,全要素生产率有2年是负值,说明这些年份投入的综合增长大于产出的增长,经济效益较差。从生产率对经济增长的贡献情况看,生产率的贡献大于资本的贡献在改革开放初期的1983~1985年,1987~1988年,以及改革第二个阶段开始1991~1997年,都是经济高速增长阶段,体现了改革开放以来,通过引进技术和我国生产部门的更新改进与创新,生产手段、工艺、产品等方面的技术进步以及管理科学、政策、决策等不可度量的要素在经济增长中的良性影响 [16]。

纵观整个经济周期,1979~2018年的生产率年均增长是4.02%,对经济增长的贡献是42.67%,劳动年均增长1.66%,对经济增长的贡献是10.31%,资本年均增长是10.80%,贡献是47.01%,中国经济呈现科技与资本双轮驱动的特征。

Table 1. Input and contribution of China’s factor between 1979~2018 (%)

表1. 1979~2018中国要素投入和贡献情况(%)

数据来源:作者计算。

3.2. 子周期要素投入变化和经济增长源泉分析

在不同的子周期内,经济、各要素投入增长率存在明显的不同,对经济增长的贡献存在较大差距。

第一个子周期,1979~1984年,在改革开放初期,中国经济开始出现第一个增长期。经过中国农村家庭联产承包为主的责任制和统分结合的双重经营体制改革,激活了农村的潜力,调动了农民的积极性,经济开始焕发生机,1984年达到第一个增速最高点,全社会固定资产投资迅速增长,年均增长率达到14.30%;在此期间GDP年均增长率是9.21%,资本的年均增长率是9.11%,对经济增长的贡献率39.31%;劳动年均增长率是3.09%,对经济增长的贡献是20.23%;全要素生产率增长率是3.73%,对经济增长的贡献40.46%,中国经济是技术与资本双轮驱动型。

第二个子周期,1985~1992年,1985年城市经济体制改革全面展开,扩大企业自主权,转换企业经营机制和转变政府职能的改革措施开始实施,企业开始增强活力,个体经济、私营经济、外资经济开始蓬勃发展,这些制度创新调动了群众的积极性,提高了资源的配置效率和技术效率,促进了全要素生产率的提高,是全要素生产率提高最快的时期。在此期间,GDP年均增长率是9.54%,资本年均增长率是6.87%,对经济增长的贡献率是29.31%;劳动年均增长率是4.21%,对经济增长的贡献是26.18%,是所有子周期中最高的子周期;全要素生产率增长率是4.25%,对经济增长的贡献是44.51%,中国经济是技术进步驱动型。

第三个子周期,1993~2007年,中国改革初见成效,市场机制开始发挥作用。1992年十四大确定建立社会主义市场经济体制,国有企业改革步伐加速,竞争性行业完全实现市场开放,垄断性行业也进行大规模的市场化改革,这些改革使得企业技术进步和效率得到较大提升 [1]。2001年,中国加入世界贸易组织,对外开放水平加快,大量国外先进技术成果被引进,大量外资公司和外资进入中国,国内企业的管理水平和技术水平不断提高,生产率继续提高。在此期间,GDP年均增长率是10.19%,是四个子周期内增长最高的子周期,资本年均增长率是11.47%,对经济增长的贡献率是44.48%;劳动年均增长率是0.89%,对经济增长的贡献是5.15%;全要素生产率增长率是5.13%,对经济增长的贡献是50.37%,中国经济是技术与资本双轮驱动。

第四个子周期,2008~2018年,因世界金融危机,中国政府为了保持经济增长,进行了刺激经济的“4万亿”计划,导致投资迅速提高,生产能力不能得到有效利用,直接的后果是生产率增长率迅速下降。虽然投资能够使经济快速走出谷底,但难免出现重复建设、盲目建设等,还需要通过需求结构、产业结构、所有制结构等结构性调整来解决这些问题。否则,难以保证经济运行的质量和效益。在此期间,GDP年均增长率是8.10%,是最低的一个时期,资本年均增长率是13.78%,是最高的一个周期,对经济增长的贡献是75.56%;劳动年均增长率是0.32%,对经济增长的贡献只有2.23%,是所有子周期中最低的子周期,劳动对经济增长的贡献空间日益变小;因为投资迅速增长,全要素生产率增长迅速降低,只有1.80%,对经济增长的贡献只有22.21%,中国经济呈现投资驱动型。

Table 2. Input and contribution of factors in each cycle (%)

表2. 各周期要素投入和贡献情况(%)

数据来源:作者计算。

4. 结论

根据以上分析,可以得出以下结论:

第一,改革开放以来,中国生产率变化与经济增长变化趋势一致,技术进步是经济增长的重要源泉之一。1979~2018年间,全要素生产率增长对经济增长的贡献达到了42.67%,美国1947~1985年38年生产率增长对经济增长的贡献是21.60%,日本1960~1985年25年生产率增长对经济增长的贡献是28.65%,高于美国和日本的贡献。美国经济“黄金时期”1960~1966年间,生产率的贡献是37.9%,日本经济高增长1980~1985年间,生产率的贡献是51.15% [17],中国1993~2007年间生产率的贡献是50.37%,高于美国黄金期间的贡献,接近日本经济高速时的贡献。

第二,21世纪以来中国生产率的下降,究其原因是投资过快导致生产率下降。改革初期处于短缺时代,为了满足市场需求,许多行业投资热情高涨,固定资产投资增长率居高不下,1982年和1984年的投资增长率分别是25.55%和24.75%,高投资为经济发展积累了大量资本;随着开放政策的进一步实施,中国劳动密集型的加工贸易发展迅速,经过10余年的发展,中国的资本市场资金不再是稀缺资源。但是,进入21世纪以来,中国仍然是处于高投资状态,一方面是因为大环境使然,世界金融危机迫使中国政府实施经济刺激计划,使经济走出低谷;另一方面,大部分中国的企业家缺乏对市场的充分了解,缺乏长远的眼光,满足现状,重复建设、技术含量低的加工厂大量存在,降低了经济增长的质量。

第三,生产率下降还因为制度创新不足。中国作为转轨国家,社会稳定、制度变迁、结构调整都会影响经济的增长。目前,随着改革的深入,制度改革难度加大,农村制度改革、金融制度改革等没有可借鉴的,也没有范例可循,难以深入,缺乏有效措施解决深层次的问题,影响了技术效率的提高,进而影响了经济的增长率,阻碍了生产率的提高。

当前,我国经济发展已由过去的高速增长阶段向高质量发展阶段迈进,提高经济增长质量是经济发展的必有之路,对此应该做到如下几点:一是持续推进体制机制改革,充分发挥市场在资源配置中的作用,推动生产要素的重新配置,提高企业的经济效益。二是提高投资质量,改善投资结构,加强产业指导,减少和避免重复建设,发挥市场机制的调节作用。三是提高研发投入,重视基础研究和应用研究,提高自主创新能力。中美贸易摩擦、华为事件、中兴事件更是体现了自主创新的重要性。鼓励企业的创新活动,为企业的创新活动提供必要的财税优惠政策。在经济新常态下,更应该关注全要素生产率对经济增长的贡献。