1. 问题提出

Facebook、Twitter、微信、QQ、微博等社交媒体的出现改变了人们的交往方式,交流互动从“线下”逐渐向“线上”转移,为个体交流带来了便利(Michele & Jill, 2012)。社交媒体使用(Social Media Use)对青少年主观幸福感的影响已经引起心理学研究者的关注,但二者之间关系并不明朗。有研究表明社交媒体使用有利于个体积累社会资本,提高交往技能,降低孤独感,从而提升生活满意度和幸福感(Sheldon & Abad, 2011; 丁倩,周宗奎,张永欣,2016),Ellison,Steinfield等学者(2007)认为,Facebook可以为大学生提供社会交往与社会资本。Yang & Brown (2013)认为利用Facebook可以改善大学生的社会适应力;另外一些研究则得到一些不同的研究结果,张永新等人研究显示,社交网站使用以消极社会比较为中介间接影响青少年的幸福感,社交网站使用与幸福感是负相关的(张永欣等,2017)。Labrague (2014)发现使用Facebook的频率虽不能显著预测消极情感,但是,长时间使用Facebook会增加个体的抑郁和焦虑程度。不一致的研究结论,使得社交媒体使用到底对幸福感有何种影响问题的回答变得复杂,研究也需要不断深入,引入新的变量,积累新的资料。

社交媒体作为一种沟通工具,是在人们的交往中起作用的,人际交往引起的心理变化成为其使用与幸福感之间中介变量。有研究表明在接触他人的信息之后个体很容易进行社会比较,这是一个无意识自发的过程,而社交媒体亦是个体进行社会比较的重要场所(Metzger, Wilson, & Pure, 2012)。社会比较与幸福感有着密切关联。研究表明社会比较可以正向预测消极情感,负向预测积极情感(Kim & Chock, 2015),宋玉洁、熊欢与张翀旎(2018)对综合性三甲医院的护士进行研究也发现,护士社会比较倾向的能力和观念维度均可负向预测主观幸福感。国外研究也得出相类似的结果,Bunnk & Oldersma (2000)发现通过下行比较可以提高满意度,Crabtree & Jutland (2002)发现学习困难青少年的社会比较与自我评价显著相关。

此外,自尊是对幸福感最具预测力的一个主观因素。王佳佳、牧新义与崔占玲(2018)以消防官兵为研究对象进行研究发现,自尊对总体幸福感产生直接正向预测作用。马欣然等人(2017)的研究也发现,自尊与生活满意度、积极情绪间均呈正相关,与消极情绪间呈负相关。

社会比较对个体的自我评价和心理适应有着重要影响。研究表明,自尊在社会比较与主观幸福感之间起中介作用(Kim & Chock, 2015)。Erin等人(2014)发现,使用社交媒体的人拥有更低的自尊,上行比较起着调节作用;当个体习惯进行上行比较时,个体的自尊和相对自我评价偏低。

综上,我们认为社会比较和自尊可能在青少年使用社交媒体与幸福感获得之间起着重要的中介作用,本研究在“使用满足理论”和“社会比较理论”的共同视角下检验青少年社交媒体使用与主观幸福感之间的关系,揭示社会比较、自尊在社交媒体使用与主观幸福感之间起到怎样作用,为青少年如何更好地使用社交媒体,获得幸福感提供理论依据和实证支持,以期促进青少年在新媒体环境下健康成长。

本研究假设为:1) 青少年社交媒体使用、社会比较、自尊与主观幸福感各变量及分维度之间存在显著性相关;2) 社会比较是社交媒体使用与主观幸福感的中介变量;3) 自尊是社交媒体使用与主观幸福感的中介变量;4) 社会比较和自尊对社交媒体使用与主观幸福感起多重中介作用。

2. 研究方法

2.1. 被试

抽取河北省随机抽取6所中学(3所城市中学,3所乡镇中学)的青少年进行测试。以班级为单位,利用学生空余课时间分发问卷,学生做完后当场收回。共发放问卷1000份,实际收回问卷为855份,回收率为85.5%;其中有效问卷709份,有效率为82.9%。被试由362名初中生和347名高中生组成,年龄在12~18岁之间,平均年龄为14.92岁(SD = 1.85岁)。

2.2. 研究工具

2.2.1. 社交媒体使用强度问卷

采用Ellisond等人(2007)编制的Facebook使用强度问卷,将问卷中的Facebook修改为社交媒体。该问卷包含8个题目,前2个题目测量个体在社交媒体(QQ、微信等)上的好友数量及每天使用社交媒体的时间;后6个题目测量社交媒体融入个体生活的程度及个体与社交媒体的情感联系强度(例如:“登陆社交媒体已经成为我的日常习惯”、“当有一段时间不登陆社交媒体,我就感觉和外界脱离”等)。采用Likert5点计分,1表示“很不符合”,5表示“非常符合”,将个体得分转化为标准分数并计算平均数,得分越高,表明其使用社交媒体强度越大。量表的Cronbach’s α系数为0.76,信度良好。

2.2.2. 社会比较倾向问卷

采用Gibbons和Buunk (1999)编制的,我国学者王明姬、王垒和施俊琦(2006)修订的中文版社会比较倾向问卷。该问卷共有11个题目(例如:“我常常就自己的受欢迎程度和其他人进行比较”、“我总是想知道在相似的情形下别人会怎样做”),包含能力比较和观念比较2个维度。采用Likert5点计分,1表示“很不符合”,5表示“非常符合”,个体得分越高,表明个体的社会比较倾向越高。在本研究中社会比较倾向问卷的Cronbach’s α系数为0.83,信度良好。

2.2.3. 自尊量表

采用季益富和于欣(1999)修订的中文版自尊量表。该量表共10个题目(例如:“我感到我有许多好的品质”、“我感到自己值得自豪的地方不多”)。采用Likert4点计分,1表示“很不符合”,4表示“非常符合”,部分题目采用反向计分,个体得分越高,表明个体自尊水平越高。在本研究中自尊量表的Cronbach’s α系数为0.72,信度良好。

2.2.4. 主观幸福感量表

该量表由Diener等人(1985)编制,包含两个分量表即生活满意度量表与情感评价量表。其中有三个因子:生活满意度(5个题项)、积极情绪(6个题项)、消极情绪(8个题项),分量表均采用Likert7点计分。主观幸福感量表得分采用标准分数,主观幸福感分数 = 生活满意度Z分数 + 积极情绪Z分数 − 消极情绪Z分数。本研究中主观幸福感量表的Cronbach’s α系数为0.81,其中生活满意度量表的Cronbach’s α系数为0.70,积极情绪和消极情绪的Cronbach’s α系数分别为0.73和0.80,信度良好;

2.3. 研究程序

以班级为单位采用集体施测,主试由经过统一培训的心理学研究生组成。首先主试在班级内统一宣读问卷指导语,说明填写方式和注意事项,回答被试问题。在确认被试理解后进行作答,同时保证安静的施测环境。测试时间为20分钟,待被试全部作答完成后当场收回问卷并致谢。

2.4. 数据分析方法

采用SPSS22.0统计软件对回收数据进行描述性分析、t检验、F检验、相关分析和回归分析等;用Hayes (2012)编制的SPSS宏(PROCESS is written by Andrew F. Hayes)的模型6,进行多重中介效应检验。

2.5. 共同方法偏差控制与检验

本研究所有数据均来自被试的自我报告,结果可能受到共同方法偏差的影响。因此,在程序方面进行了相应控制,如问卷采用匿名方式作答、部分条目使用反向计分等。另外,本研究也采用Harman单因子检验法进行共同方法偏差检验。结果表明,未旋转和旋转后得到的11个因子特征根都大于1,未旋转得到的第一个因子解释的变异量为13.40%,旋转得到的第一个因子解释的变异量为6.68%,都远小于40%的临界值,表明本研究不存在明显的共同方法偏差。

3. 结果

3.1. 各变量间的相关分析

本研究采用皮尔逊积差相关对青少年社交媒体使用、社会比较、自尊和主观幸福感这四个变量以及各维度进行相关分析,结果显示社交媒体使用、社会比较、自尊和主观幸福感间存在两两相关关系。具体相关性为,社交媒体使用与社会比较呈显著正相关,与自尊、主观幸福感呈显著负相关;社会比较与自尊、主观幸福感呈显著负相关自尊与主观幸福感呈显著正相关。

从各变量分维度来看,社交媒体使用与能力比较、观念比较呈显著正相关,与生活满意度、积极情绪呈显著负相关,与消极情绪呈显著正相关;社会比较、能力比较、观念比较与积极情呈显著负相关,与消极情绪呈显著正相关,与生活满意度相关不显著;自尊与能力比较、观念比较呈显著负相关,与生活满意度、积极情绪呈显著正相关,与消极情绪呈显著负相关。详见表1。

Table 1. Analysis of correlation among variables

表1. 各变量间相关分析

注:*代表p < 0.05,**代表p < 0.01,***代表p < 0.001,下同。

3.2. 各变量的回归分析

对青少年社交媒体使用、社会比较、自尊和主观幸福感进行回归分析,结果表明:社交媒体使用、社会比较、自尊对青少年主观幸福感具有显著的预测作用;社交媒体使用、社会比较对自尊具有显著的预测作用;社交媒体使用可对社会比较具有显著的预测作用。

对青少年社交媒体使用、社会比较、自尊和生活满意度进行回归分析,由于社会比较与生活满意度相关性不显著,因此没有进一步进行回归分析。社交媒体使用、自尊对青少年生活满意度具有显著的预测作用;社交媒体使用、社会比较对自尊具有显著的预测作用;社交媒体使用可对社会比较具有显著的预测作用。

对青少年社交媒体使用、社会比较、自尊和积极情绪进行回归分析。结果表明:社交媒体使用、社会比较、自尊对青少年积极情绪具有显著的预测作用;社交媒体使用、社会比较对自尊具有显著的预测作用;社交媒体使用可对社会比较具有显著的预测作用。

对青少年社交媒体使用、社会比较、自尊和消极情绪进行回归分析,结果表明:社交媒体使用、社会比较、自尊对青少年消极情绪具有显著的预测作用;社交媒体使用、社会比较对自尊具有显著的预测作用;社交媒体使用可对社会比较具有显著的预测作用。详见表2。

3.3. 社会比较、自尊在社交媒体使用与主观幸福感、积极情绪、消极情绪间的多重中介作用

基于对相关研究以及各变量间关系的分析,社会比较和自尊都是社交媒体使用影响青少年主观幸福感、积极情绪、消极情绪的部分中介变量。有研究指出自变量与因变量之间不只有一个中介变量存在时,这个模型存在多重中介效应。为了进一步明确他们之间的关系,运用SPSS的PROCESS插件程序来进行中介效应的显著性检验,PROCESS插件是一种新型的检验多种作用是否显著的程序,其包含多种效应的检验,内置了许多模型。由于本研究是对多重中介进行检验,故在选择模型时选择模型6。当Bootstrap区间不包含0时,多重中介效应显著。

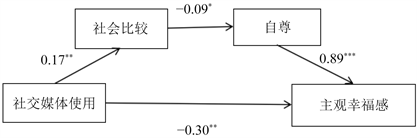

从表3可知,直接路径(社交媒体使用→主观幸福感)和间接路径:(社交媒体使用→社会比较→自尊→主观幸福感)的Bootstrap 95%置信区间均不包含0值,表明两条路径均达到显著性水平,中介效应显著。直接效应占总效应的67.89%,间接效应分别占总效应的3.22%。路径如下图1所示。

Table 2. Regression analysis among variables

表2. 各变量间回归分析

Table 3. The mediating effects of social comparison and self-esteem in the influence of social media use on subjective well-being

表3. 社会比较、自尊在社交媒体使用与主观幸福感间的中介效应分析

注:Boot标准误、Boot CI下限和Boot CI上限分别指通过偏差矫正的百分位Bootstrap法估计的间接效应的标准误差、95%置信区间的下限和上限。

Figure 1. Multiple mediating effects of social comparison and self-esteem on social media use and subjective well-being

图1. 社会比较和自尊在社交媒体使用与主观幸福感间的多重中介效应

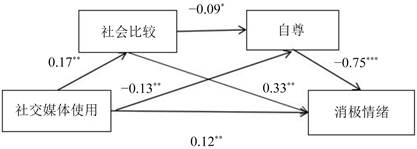

从表3中可知,直接路径与三条间接路径的Bootstrap 95%置信区间均不包含0值,表明直接效应和间接效应均达到显著性水平,中介效应显著,直接效应占总效应的29.41%,间接效应分别占总效应的11.76%、6.37%和52.45%。路径如下图2所示:

Figure 2. Multiple mediating effects of social comparison and self-esteem on social media use and positive emotions

图2. 社会比较、自尊在社交媒体使用与积极情绪间的多重中介效应

基于对相关研究以及各变量间关系的分析,社会比较和自尊都是社交媒体使用影响青少年消极情绪的部分中介变量。为进一步明确四个变量间的相互关系,故进行多重中介效应检验。根据表3可知,三条间接路径与直接路径的Bootstrap 95%置信区间均不包含0值,说明直接路径及社会比较和自尊在社交媒体使用与消极情绪之间的各条中介路径均显著。路径如下图3所示:

Figure 3. Multiple mediating effects of social comparison and self-esteem on social media use and negative emotions

图3. 社会比较和自尊在社交媒体使用与消极情绪间的多重中介效应

4. 讨论

本研究发现,青少年社交媒体使用与主观幸福感总体存在负相关关系,这在一定程度上证明了社交媒体的过度使用会降低青少年的主观幸福感,这与此前一些学者的研究结论相一致(张永欣等,2017;Labrague, 2014)。从具体维度上,社交媒体使用与生活满意度、积极情绪呈负相关关系,与消极情绪呈正相关关系。当进行主观幸福感及维度对社交媒体使用的回归分析时,发现社交媒体使用能单独对主观幸福感、生活满意度、积极情绪产生负向的预测作用,对消极情绪产生正向的预测作用。这一研究结果与我们的假设相一致。

社交媒体使用与社会比较倾向存在正相关关系,与其中的能力比较和观念比较均存在正相关关系。进一步回归分析结果表明社交媒体使用可以单独正向预测社会比较,这与我们的假设一致。社交媒体使用、社会比较均与自尊存在显著的负相关关系。社交媒体使用强度越强会降低青少年的自尊水平,社会比较倾向越高也会降低青少年的自尊水平。社会比较与主观幸福感存在负相关关系,与积极情绪存在负相关关系,与消极情绪存在正相关关系。但研究发现社会比较与生活满意度相关性不显著,这可能是由于生活满意度是一个综合性变量,青少年对于生活满意度的感受性不高导致的。

影响主观幸福感的还有主观因素,例如自尊。本研究发现自尊与主观幸福感存在正相关关系,与生活满意度、积极情绪存在正相关关系,与消极情绪存在负相关关系。以往的有研究结果表明高自尊对主观幸福感具有正向预测作用(王佳佳等,2018)。在本研究中,具有高自尊水平的个体即使面对他人积极方面的信息,对自我的评价也不会改变,能够清楚客观的看待自己,采用积极的应对策略,将消极情绪转化为积极情绪,进一步提高生活满意度和主观幸福感,而低自尊的个体则相反。

本研究链式中介检验结果表明,社会比较与自尊在社交媒体使用对青少年主观幸福感的影响中均起部分中介作用,把社会比较与自尊同时放入中介变量是合理的。本研究多重中介结果表明,社交媒体使用到主观幸福感的直接效应和链式中介效应均显著。将因变量的具体维度积极情绪和消极情绪分别做多重中介检验。

综上所述,社交媒体使用不仅对主观幸福感、积极情绪、消极情绪有直接的预测作用,同时社交媒体使用还可以通过社会比较和自尊两个中介变量预测主观幸福感、积极情绪和消极情绪。社交媒体中的社会比较导致的自我评价降低或自尊的降低会进一步带来消极情绪的增多,积极情感体验的下降,主观幸福感总体水平的降低,故社交媒体使用还能通过社会比较和自尊的链式中介作用对主观幸福感、积极情绪和消极情绪产生影响。对于青少年而言,社交媒体使用强度越强,社会比较倾向就会越高,高社会比较倾向的个体会因自己不如别人的想法而自卑,否定怀疑自己;而自尊作为保护性因子,可以帮助青少年应对社交媒体上的各种不良情况,保持积极的情绪体验,提高主观幸福感。

本研究也存在一些不足,需要在以后的研究中加以补充和改进:一是取样有一定的局限;二是从横向的角度来考察社交媒体使用、社会比较、自尊对青少年主观幸福感的影响,方法较为单一。就目前得到的研究结果提示:学校或者家长应该引导青少年健康合理地使用社交媒体,使其有意识地控制自己的社会比较行为,客观看待社交媒体上呈现的信息,还应根据青少年自身的特点提高其自尊水平。青少年应适当使用社交媒体,让社交媒体有助于其生活、学习和人际交往,帮助他们提高自身的幸福感。

5. 结论

1) 社交媒体使用对青少年主观幸福感、生活满意度和积极情绪具有显著的负向预测作用,对消极情绪具有显著的正向预测作用。

2) 社会比较和自尊在社交媒体使用与主观幸福感及积极情绪、消极情绪间均存在多重中介作用。

课题资助

全国教育科学“十三五”规划课题 “新媒体对青年学生心理健康发展的影响研究”(BBA160045)。

NOTES

*通讯作者。